撰稿:mon-mon、Jeff Yu

一个月前,雅斯顿的固定栏目“顿悟”正在讲述变速箱系列。5月16日发布的《变速箱四:你们翘首期盼的双离合,我们这次来说透》一文中,撰稿人默默提出了以下观点:

“因为只有两组离合器,当一组离合器工作时,下一组离合器是应该在高档位待命还是在低档位待命。目前大多数双离合变速箱都倾向让下一组离合器在高档位待命,准确的说“这让双离合变速箱升档十分快,而降档会出现迟滞”。

这篇文章一出,一些认真而专业的雅斯顿粉丝跳出来表达了自己的看法,认为这一论点表述不准确。

随后便有了这篇《读者来辩:两组离合不够用,所以双离合降挡慢?》。作者mon-mon从自动变速器的换挡规律入手反驳上述观点,同时指出,降挡慢的两个原因包括:降挡逻辑比升挡逻辑更难;离合器动作。

让雅斯顿感到意外的是,这篇读者来稿引起了两位汽车工程师、同时也是知乎大咖的兴趣,他们俩共同撰写了一篇《变速箱再撕丨只说对了结果,却用错了论据?》,反驳读者mon-mon的观点,并且更为详细地分析了DCT的换挡规律。

这场关于双离合变速箱的技术大讨论似乎没有结束的意思。这周,两位读者陆续发来了他们的新文章,用更为严谨的论据来阐述自己的观点。

君子和而不同。雅斯顿分享这些读者的来稿,一方面希望热爱汽车前沿技术的大咖们能够通过这个平台分享自己的观点,另一方面也希望读者们能通过观点的碰撞获益。

在此感谢这几位读者为雅斯顿贡献的精彩文章。

上周,雅斯顿推送了一篇《变速箱再撕丨只说对了结果,却用错了论据?》,文中两位工程师反驳更早前的《读者来撕:两组离合不够用,所以双离合降档慢》一文中,关于换挡逻辑部分中出现的知识性错误。后文指出:

1.变速箱标定不是模糊逻辑。

2.换挡逻辑无需考虑加速度、车重、节气门变化率三个参数。

两位工程师讲的换挡逻辑标定方法并没错,也如工程师Jeff Yu所说,现实中汽车企业使用的是尽量可靠的逻辑,即文中所述的以车速和节气门开度两个参数为基础的双参数换挡逻辑。双参数换挡逻辑的局限

但双参数换挡逻辑只是一种不完美的妥协。以节气门开度和车速为控制参数的传统两参数换挡规律,是将发动机的稳态试验数据作为求解换挡规律的前提,属静态范畴。实际运行中,车辆在起步、换挡及驾驶环境变化时,不是加速就是减速,是一个动态过程。

当车辆行驶过程中遇到上下坡、转弯、急加减速、制动等工况时,传统换挡规律计算出的行驶挡位与驾驶员意图会出现偏差,出现换挡频繁或者换挡循环等情况,甚至会产生与驾驶员实际要求相反的操作,即意外换挡。

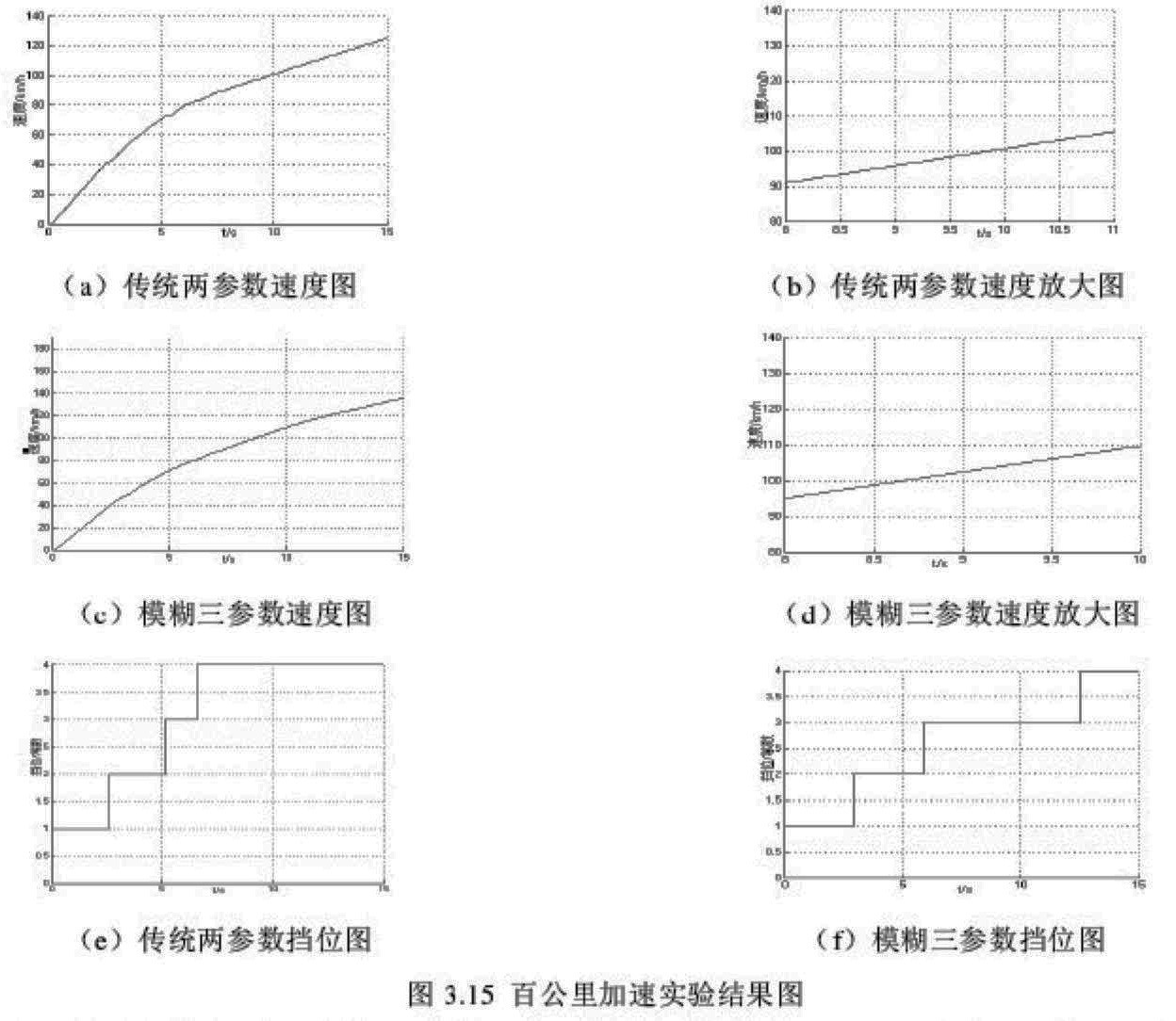

从目前情况来看,自动变速车辆上采用的换挡规律并不能解决各个问题。感兴趣的读者搜索《动态三参数最佳换档规律的研究》论文,内有相关原理及试验的详述。

加速度对换挡的影响

车辆加速度在一定程度上反映了车辆驾驶环境的变化情况,能相对准确地反映外环境变化对车辆行驶状态的影响。

车辆实际起步、换挡时,不是加速就是减速状态,是一个动态过程。采用反映动态过程的车辆加速度参与控制,能更加准确地反映了车辆的实际操纵规则,体现车辆本身的运行状态,能将人、车、路等影响因素全部考虑进去,更符合实际情况。

动态三参数充分考虑驾驶条件的变化对换挡的影响,能有效改善车辆的动力性、燃油经济性和乘坐舒适性。这部分原理在《动态三参数最佳换档规律的研究》中亦有详述。

质量对换挡的影响

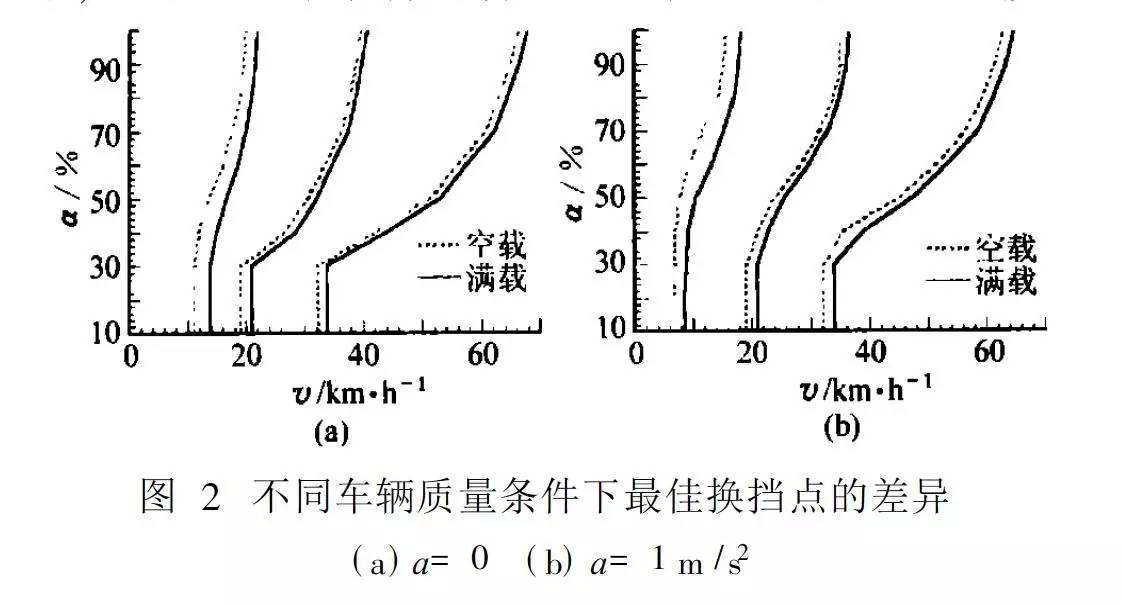

车辆质量参数对最佳换挡点存在相当大的影响。车辆质量不同,则所求得的最佳燃油经济性换挡点也就不同,使得换挡规律有所差异,并且挡位越低、加速度越大,这种差异就越大。

由于公式较多,推导过程复杂,原理部分此处不详述。感兴趣的读者搜索清华大学汽车安全与节能国家重点实验室的研究文章《车辆质量参数对最佳换挡点的影响》及其他研究。

节气门变化率对换挡的影响

众所周知,发动机转速变化率和油门开度变化率越大,发动机动态转矩与稳态转矩相差也越大,从而动态牵引力与稳态牵引力相差也越大。这使得所设计的换挡规律与车辆的实际行驶工况不完全匹配,因此在油门剧烈变动的加、减速工况下会产生频繁换挡现象。

车辆的实际加减速工况均是变油门的动态过程,且油门开度变化率取决于驾驶员的驾驶意图。

油门开度变化率突然加大,由于车辆的惯性较大,车速的变化相对于油门的变化存在较大的滞后,不能立刻响应油门的突变。油门开度变化率越大、挡位越高,车辆越重、滞后越大,从而破坏了稳态工况下油门开度与车速的一一对应关系。

车辆在运行过程中,当油门突然变化时,自动变速器不能响应驾驶员的意图,甚至产生了与驾驶员意图截然相反的换挡操作,这就是意外换挡的主要原因。由此可见,油门开度变化率也是制定换挡控制策略的一个重要考虑因素。

离不开的模糊逻辑

模糊控制是利用自然语言描述专家知识与人的操作经验,将系统控制信息经过模糊化处理以后,通过模糊规则进行模糊关系的推理合成,产生相应的模糊决策。在应用中,模糊控制是以人对被控系统的控制经验设计控制器,特别适合那些难以建模或无法建模的被控对象。

模糊控制系统的设计不要求被控对象的精确数学模型,只需要提供操作人员的经验、专家知识及操作数据等,能解决常规控制方法难以解决的控制系统的非线性、时变及大滞后等问题;模糊控制应用语言变量来进行逻辑推理运算,研究的重点是控制的行为和功能,并进行模拟和实现,而不是研究被控对象的性质和工作过程。模糊智能控制适用于车辆双离合器自动变速器复杂情况下的实时换挡控制系统。

挡位决策方法可分为两种:第一种是基于理论求解的传统换挡规律,即在选定换挡控制参数后,按照某种指标最优求出换挡规律,主要采用两参数(车速、油门开度),以最佳燃料经济性或车辆行驶动力性为目标,求解最佳挡位,有较完整的理论或步骤获得换挡规律。

第二种是基于专家系统的智能换挡规律,即利用驾驶员的经验和专家的知识进行挡位决策,采用智能控制方法模仿熟练驾驶员驾驶过程中相应的操纵,使自动变速器的挡位选择与人的操作过程相似,以改善自动变速器的性能。

当车辆的实际行驶条件与换挡规律求解时的设定条件有很大差距时,车辆控制系统计算出的挡位显然不是最优的,或在某些区域内不是最优的。

基于油门开度和速度的两参数换挡不能反映路面条件、车辆载荷等外在条件的变化对换挡的影响;车辆在突然加速、减速以及在坡道、弯道等复杂路况下行驶时,两参数换挡规律不能正确反映驾驶员意图,容易造成频繁换挡或意外换挡。

所以,在包含加速度、质量、节气门变化率参数的三参数及以上换挡规律制定过程中,需要通过模糊逻辑而非线性求解。

感兴趣的读者可以搜索论文《车辆自动变速系统自适应模糊控制研究》等。

总之,更多的参数能更精准的描述车辆的动态及驾驶员意图,更能提高车辆的经济性、动力性、平顺性等品质。相关研究很多,感兴趣的读者参考《双离合器自动变速器(DCT)换挡控制策略的研究 》等试验,或在中国知网、谷歌学术等网站搜索“三参数换挡规律” 或英文“three-parameter shift control strategy ”等关键词,即可看到变速箱换挡规律制定的原理及前沿。

作者Jeff Yu

曾经我也是一名车辆工程专业的研究生。中国每一个研究变速箱控制的研究生都绕不开吉林大学那几篇论文,“三参数换挡规律”也是绕不过去的内容。在前一篇文章中,我并未驳斥“多参数换挡规律”,我在文中有写:

“当前车辆运行状态会引起换挡曲线的偏移,禁止或刻意触发某些换挡,此处不展开。”

下面我就简单展开一下。影响换挡曲线的因素非常多:

● 在高原上,由于缺氧,发动机扭矩更弱,我们期望车辆更多在高转速下运行;

● 变速箱油温过高时,可能会适当让发动机在更高转速下运行,增加散热;

● 全油门时,为了使车辆获得最好的加速能力,拿到一个最漂亮的百公里加速数据,会使用不同于一般换挡曲线的换挡点来触发换挡;

● 上坡时,可能会让发动机运行在更高转速区域获得更好的爬坡能力;

● 下坡制动时,可能会强制降挡实现发动机倒拖;

● 比如DCT离合器温度过高时可能会减少部分换挡动作;

● 气温过低时,变速箱在挡位选择上也会有一些特殊操作;

● ……

论文对各种影响换挡曲线的因素进行理论分析,本身并没有什么错。我在读了mon-mon再驳的文章的之后也发现自己之前的回答有一处并不妥当。我在上一篇文章中有说:

“但是可以肯定的是,TCU绝不会使用模糊逻辑,最重要的是:降挡判断和降挡时间没有任何关系!”

更准确的说法是,TCU不会使用诸如“神经网络”、“遗传算法”、“蚁群算法”之类的各种“先进控制方法”,对于以上罗列的功能,部分是使用一张张二维表格,添加针对原有换挡曲线的偏移值来实现的,部分是使用完全另一套换挡曲线来实现。从控制理论上,确实是属于最简单的“模糊控制”。

多参数换挡规律会使换挡变慢吗?

Mon-mon的关键问题在于,引用了论文的理论之后,在此之上强行脑补。比如:

“TCU要仔细思考和辨别才能确定是否需要降挡,这中间会有一个迟滞。”

换挡控制的论文我也读过不少,从来没有见过类似表述。实际情况是,TCU会运行很多子程序,每一个子程序都有固定步长。换挡点的计算属于某一个子程序,在这个程序的每一个步长内,都会算一次换挡点,每一次计算,都会把上述所有影响因素的偏移量加进去。

也就是说,TCU思考的时间仅仅是这个步长的时间。至于应该做升挡还是降挡,对计算时间没有任何影响。

TCU在检测到满足换挡点条件后,会再花一个步长的时间,计算当前车辆运行条件是否允许执行该换挡,一旦条件满足,就会触发换挡动作。TCU软件步长都是10毫秒级别的,即使多花几个步长进行上述计算,驾驶员也完全无法感觉出来。进一步谈谈动力中断的问题

“双离合变速器的最大优点不是换挡快,而是动力不间断。”

不知道Mon-mon是如何得到这个结论的。如果和AMT来比,这确实是DCT的优势,但是和传统AT相比,AT的换挡过程也是动力不中断的。在极端情况下,AT比DCT具备更好的动力输出连续性,更能响应驾驶员极端突变的驾驶方式。

举个例子,我们急刹车时,如果是手动挡,应该如何操作?我们一般不管当前在哪个挡位都会把离合器和刹车同时踩到底。在DCT上,也有类似逻辑,急刹车时两个离合器都不再结合(或轻微结合)。此时如果我们再猛烈地踩一脚油门,由于车速变化太快,低档位拨叉此时并未完成预啮合,低挡位无法迅速挂入,于是驾驶员会感到动力迟滞。

对于传统AT来说,由于有液力变矩器的保护,低速高挡位时不用担心熄火,紧急制动时也能保证动力不中断。之后猛踩油门,行星齿轮可以更迅速地挂入任何挡位。当然,这种操作非常极端,普通驾驶员极少会做出这种操作。而且DCT虽然比AT慢,但是比绝大多数驾驶员开手动挡进行同样操作要快。

我们应该如何选择?

从工程的角度,DCT最大的优点是省油。从驾驶性来说,则很难一概而论,因为换挡速度、换挡平顺性是多种综合因素共同作用的结果。总的来说,在常见驾驶工况下,DCT的换挡平顺性并不比AT差,市面上许多AT变速箱一样有很多换挡顿挫问题。在低速踩松油门,各种激烈驾驶条件下,DCT则先天性地比AT更难做好。

另外一般消费者并没有无往那样敏感的屁股,即使我们洋洋洒洒写一大篇分析两者的不同,很多人在车上并不会感觉到其中的区别。所以DCT和AT的选择就是一道选择题:和传统AT相比,在多数区域,DCT的换挡感受并没有明显的区别,在少数区域,确实会多一点“小烦恼”,但是每时每刻都能省下那么一点点油钱。

作为消费者,你该如何选择?我觉得最好的选择还是尽量自己多开车吧,把有意向的车挨个租一遍,各种路况多开开,也许就能找到答案了。

最后是致歉,前文在画图时不小心把换挡曲线图画错了。感谢网友老妖猴指出。另外看到老妖猴的另一个评论想补充说明一下。

“最后一部分可以解释为什么轻缓和地板油都可以避免DCT出现顿挫。前者是因为换挡顺序平稳不会同轴,后者是给足扭矩”

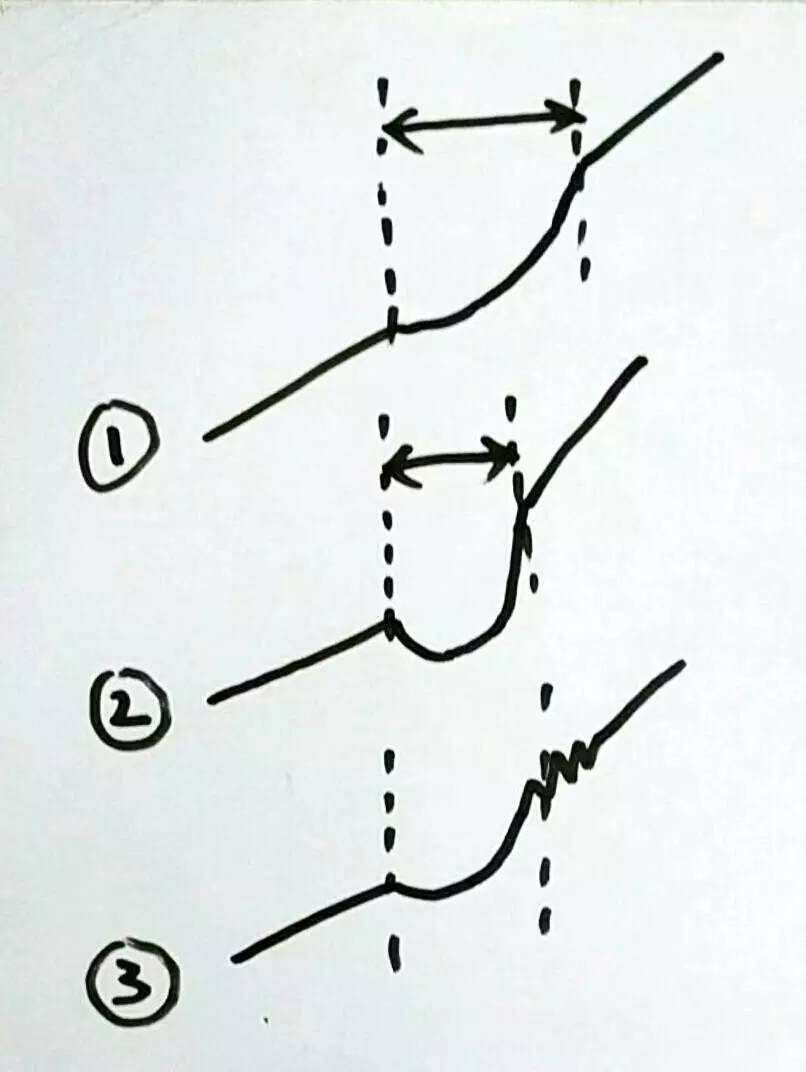

这个论述并不准确,“换挡顿挫”和换挡过程的加速度平顺性并不完全是一个概念。随手画了一张图说明问题。图中曲线是车辆加速度曲线。曲线1是选择较慢的换挡速度,优点是加速比较平顺;2是选择较快的换挡速度,优点是迅速完成换挡,更早获得换挡后更快的加速度,缺点是换挡过程加速度跌落明显;3是换挡顿挫,主要是换挡中离合器配合不佳造成的。

评论