小学三年级,我家搬到成都的西城区,我住的那条街上有一个西城区图书馆。那是60年代,文革之前,图书馆还可以正常地借书。当时我父母有两个借书证,他们没有时间借书,我刚开始读书识字,正处于对文字比较渴求的时候。在搬家之前,我喜欢看小人书。搬到那以后,我很有兴趣到那里借书,慢慢对小说类的东西感兴趣。

小学四五年级,大概十三四岁的时候,我开始读中国古典书籍。那时是文革的前期,老师自顾不暇,都是自己找书,或者朋友、同学推荐。我有一个表哥,比我大10岁,他很喜欢文学,他会推荐我看一些书。最早产生影响的是《唐诗三百首》。《唐诗三百首》里面,有些是比较简单的,给我很深的印象。每首诗后面也有注释,我一边看一边翻字典。小时候很时兴翻字典。我很喜欢读字典和成语词典,当小说书读。后来读小说,也是半懂不懂,最重要的是这个过程:要去认字,遇到一些生词生字,看字典,弄明白是什么意思。

对我影响最大的是初中到高中,比较集中地读一些禁书。

1966年之后,说起来你们不知道,叫“停课闹革命”。学校不上课了,老师有些被批斗,有些是黑线人物,所以他们自身难保。那段时间是我读书最多的时间,自己到图书馆借书来看。因为没事干,也不上课了。很快图书馆关闭,不让借书,书都是毒草。但是同学之间会互相借书,提供书。那时,书很难找到,一本书很珍贵。读书对我来说,是历险。特别不容易找到,就特别盼望去找,找到之后,还有别的人等着看那本书,时间很珍贵,所以就要急着读完,有时没看完,就被别人拿走了。所以,一旦借到一本书,总是很认真地去读,和现在是完全不一样的状态。从中学到高中,基本上处于这样的状态。

文革进入后期,很多书都没有,因为社会的所有功能都停止了,出版社不出版书。地下流传一些文革前的出版物和民间流传的一些版本。读这些书,是读禁书的状态,这是一种禁忌。在文革期间不能读这种书,那是封资修,是毒草,但实际上,反而构成一种张力。你特别想要去读,就跟现在想要用翻墙软件去翻墙一样。

我记得那会儿读《红楼梦》,很犯忌,只能偷偷地读。有一次,我在上课的时候,把书放在抽屉里面,把抽屉打开一点点,表面上看不大出来,悄悄看。老师发现了,要来把这书收了,但是这本书是借来的,我很紧张。老师来收书我就跑了。老师在后面追,我在前面跑,书是借别人的,不能被收走,怎么办,只能乱跑。老师一直很执着地在后面追,我一急了,跑进女厕所去了。老师是男的,40多岁。

后来我想老师也不一定是要收缴我的书,没准他自己也想看,但是都不知道。在当时那种状况下,你就觉得很害怕。有点偷吃禁果的感觉,同时形成一种张力,对这本书很珍惜,一而再再而三地看,每一次读都非常不一样。

中国最重要的就是四大名著,但当时并不容易借到。如果是借到一本,很不容易了,最后如果四大名著你都读过,那在同学眼睛里面你就很牛了。大家都在流传这种说法,你就会对它很向往。《红楼梦》就是这样的。我第一次读《红楼梦》的时候很小,是在我学会认字没太久,小学4年级。我一边拿着字典翻,一边读,很多东西读不懂,但是因此认得了很多字。最早接触中国古典诗词,也是通过看字典看注释,带有研究性质的。而且是反复地读,因为不懂,就要反复地读。

中学的时候,第二次读《红楼梦》,这书肯定是我这辈子读得最多的书。那是在一个大的时代背景,在一个革命的时代。《红楼梦》里描述的全部生活,是非常遥远的。一个古代的世界,跟现实生活完全不一样,对我构成很大的吸引力。它描述的很精致的生活,恰恰是在当时的现实生活中,所要唾弃的。书里面,有大量的关于清朝贵族生活很细致的描述,所有这些,跟你的现实生活完全离得很远。但让你有很大的想象,所以会反复地读里面的东西,去咀嚼。比如里面有大量的中国古典诗歌。《红楼梦》里有很多中国古典文学的样式,包括诗词、联句、集诗、酒令、词牌,有很多层次,可以反复去读,每一个层次都值得再去读一遍。

这就是我那一代人的读书的过程,精神生活很匮乏。

我是成都本地人,小时候在成都,不像北岛和朦胧诗派的诗人们,大都在北京,他们比较早接触国外的现代文学,比如俄罗斯文学,法国文学。或者通过内部资料读到当代的东西。我那时候完全读不到现当代文学。我上小学,已经文革了,非常封闭了,也不会再有新的出版物,能读到的是过去民间流传的东西。所以读得特别多的,都是中国古典的文学,包括口头文学,戏曲,评书,比如《隋唐演义》和《三侠五义》,公案小说。

成都诗人跟北方诗人的写作不太一样。你要仔细去分析,比如柏桦、张枣、钟鸣,包括四川的“整体主义”、“莽汉主义”。如果你仔细去读他们的作品,你会发现他们比较多地受中国古典文学的影响,这跟“朦胧诗”的诗人有一些比较不同的地方。“朦胧诗”的诗人你仔细看,比较多地受西方当代诗歌或者受俄罗斯诗歌的影响。我觉得这有一个地域性的政治背景在里面,跟阅读的资源和环境,也是有关系的。那个时候,我们根本读不到国外的现代文学,最多能读到解放前出版的一些18、19世纪的西方经典小说。

1974年,我高中毕业,下乡待了两年。下乡那段时间,对我来说是个很大的空白。到了农村之后,更没有书可看了。我带了几本书下去都被我翻烂了。一本是《三侠五义》,还有一本是《牛虻》,还有一本《唐诗举要》最经看,因为是文言。现在的人不可想象,有些书已断成两截,上半页和下半页一页一页地拼凑起来看,有些书,开头和结尾已经被翻烂了,只能从中间开始看。甚至看完了都不知书名。

应该说,古典诗词对我开始写作影响很大。比如我读《红楼梦》,我会抄它里面的诗。我那会儿抄了一本,全是《红楼梦》里面的诗词。《唐诗三百首》也抄过很多。因为是借来看的,所以你赶紧把里面精华的部分抄下来,抄成一本一本的。通过抄,增加了记忆,也增加了对诗词的了解。所以我上中学的时候,我开始模仿古体诗。很有兴趣,觉得古典诗词有一点点像游戏,有固定的格律、限制、对偶,你会很有兴趣不断地去写作、推敲,达到比较完美的状态。这是我最早开始写诗的一个起因。

前一段时间我还在翻我以前写的本子。1978年,我跟同学一起去峨眉山,回来写了一首骈体文,叫《峨眉山赋》。上个月我拿出来读,现在还认为挺有意思的,因为,当时尽量严格按照赋的格式写成的,前面是四六句,后面还附一首诗。哈哈。实际上,在我阅读的过程中,我已经开始了自己的写作。只是那时候是模仿性质,相当于艺术家刚开始要临摹名画一样。

文革结束后,西城区图书馆有一天处理旧书。我一直不知道图书馆为什么要把过去的书处理掉,可能没地方放了?反正就在我们家隔壁,没多远。我从小有点点收藏的意识,看那些书很便宜,按堆卖,两三块钱就买回一大堆。后来,因为家里的房子太小,我收藏的旧书被我哥扔了。要是不扔,还是一大笔财富呢。当时收回来的书里面,有很多新诗作者的诗集,我就开始读一些新诗。没有国外的,大概是戴望舒,徐志摩,郭小川这些诗人的诗集。我比较喜欢戴望舒,也有点喜欢李金发,李金发很晦涩。我因为年轻,对自己不懂的东西,倍感兴趣。他越是写得晦涩,越喜欢。

1978年,文革结束后,出版社出版了一批世界名著,新华书店开始卖。当时我在成都电子科技大学上学,听说成都的沙河新华书店,第二天要卖世界名著了,一大早就去排队。那天,新华书店人山人海,特别长的队,都见不着尾。想想禁书禁了10年,10年是一个空白。我们没有书可看,突然一下,世界名著来了。什么感觉?不光是我们,来的人更多的还是“老三届”。他们文革之前正要进入大学,以他们为主。他们在最青春年华的时候,完全没有任何书可读。对他们来说,这是一个特别大的空白。我那会还比较年轻,也在排队的队列之中。

出版自由以后我才能够读到现代的东西。比如西方的现代文学(还不是当代的),我在八十年代才读到。当时有些翻译的作品进来,但不是太多,是零零碎碎的个人的翻译,81年开始有很多现代文学翻译过来,重新出版。我记得漓江出版社翻译得挺多的,在全国都很有名。他们出版现代文学书,有很多诺贝尔奖的作品也翻译过来。这样才开始读到很多现代诗歌。

最早的现代诗歌我读的都是手抄本,都是别人抄在本子上的,借来看,看了抄。我那会,抄了两大本。叶芝,圣琼·佩斯,艾略特,最早都是从手抄本上读到的。

那时,肯定受现代文学的影响。手抄现代诗的过程,回想起来,跟我小时候手抄唐诗的过程是一样的。抄写的过程也是记忆、学习、临摹的过程。当我写《女人》时,已经读了很多现代诗,受到了一定影响。不仅仅是受某个人的影响,而是受到当时读到的所有现代诗歌作品的综合影响。所以整体上西方现代诗歌、中国古典诗歌都对我当时的写作产生了作用,多方面综合的影响。

这是一个普遍的情况,不只我,比如北岛他们可能最早受俄罗斯文学的影响。后来当出版开放,大量的西方现代文学涌进来之后,他们也受西方现代文学的影响,就像莫言的写作受马尔克斯的影响一样。那时,成都和北京还是略有不一样:北京更早接触到国外当代的东西。所谓当代,不是像现代作品,已经成为经典,它是在生长中,是跟你同时代的作家的东西,他们可能已经能够接触到。但对成都诗人来说,当时还是不太可能读到。

1990年,我去美国。那段时间对我来说是一个空白。一下子,我的文脉就断了。前面我讲了很多,尽管在最禁忌的时候,通过各种各样的方式,还是能读到一些书,对我来说很重要。在美国期间,我基本上没有写作。在一个看不到方块字的地方,我的文脉和灵感,一下就消失了。跟现在的人出国不一样,我们那时候,中国大陆出国的人很少,国外华人的圈子,基本上是台湾的。你说读英文书,我们那个年代的人,没有太多英文的基础,不可能马上读懂英文书。

我住的地方,有一个社区图书馆,很大,所有语言的书都有,也有华语的书。我常常去。但基本上是台湾的繁体字版本。我看繁体字一点问题都没有,因为我从小看繁体字,竖排版,我最早读的《红楼梦》就是这样的。在社区图书馆,我又重新读到四大名著,我还是很有触动。当时觉得我在美国期间,可能只能重读四大名著了。压根儿没有现代文学方面的书。

我的阅读重新回到中国的古典作品。在美国,我又重读了一遍《红楼梦》。我这辈子不断地重读红楼梦,挺有意思的。而且在纽约,我还借到1987年版电视剧《红楼梦》的录像带,边看书,边看电视剧。在国内我基本不看电视剧,到国外,这些东西构成了一种乡愁。我觉得电视剧也特别好看。

在美国重新读名著的时候,体会比小时候深很多。因为你的背景完全变了,在一个跟你一点关系都没有的国家,整个国家文化的结构是另外一种完全不同的东西。这样的背景下,你再来读四大名著或别的古典作品,你就有更多的体会。

我在美国不知道要写什么,不知道要表达什么。可能人也处于一种困惑吧,人生下一步怎么走,都还没有找到答案。写作就变成一个继续不下去的事。我当时想:我可能江郎才尽了,写不出来了。其实也写了两三首诗,完全没有感觉,写得很差,心沉不下来,也不太想怎么样继续写。

在美国,我开始看很多博物馆。去美国之前,我已经对西方的当代艺术了解很多,但没有看过原作。整个80年代,是中国人恶补西方文化的一个过程。我们读了很多书,看了他们很多信息,对西方特别了解。到西方以后,再看,也是觉得很好。但不是那种震撼的感觉,因为你已经有预期了。

但是,中国绘画对我,却等于是一次醍醐灌顶的洗礼。我在大都会博物馆,看了一个中国古典绘画的展览,基本上是宋画、元画。中国很多特别好的古典绘画,都在国外,对我的刺激也很大。小的时候,古典的东西全是禁区,都是毒草,古典绘画更是。所以对我们这一代,这些完全是空白。文革结束之后,也不可能坐飞机到北京,来看故宫博物馆。所以,我没有看到过很好的中国古典绘画。以前,真的没有对古典绘画那么有感觉。后来又去英国,看了大英博物馆,也看到中国古典绘画,每次都留下醍醐灌顶的震撼。当时国内的大环境是恶补西方文化,不会更多地去关注自身。因为好像总觉得我们对世界文化缺课了,没有想到我们对自己的文化也缺课了。所以我当时震动还是蛮大的。

这些意识,对我的写作都是有影响的。不是马上就来的影响。我回国后,没有马上写到这些。中国古典的绘画也好,文学也好,都有非常独特的美学观,和西方的文化体系完全不一样。我们过去不了解,现在我重新看待它,我从里面获得很多东西。

回国以后,自己感觉文脉又续上去了似的。很自然地,哎呀,突然一下特别想写作,内心涌动着许多灵感。很快,我出了一本诗集,里面有那一时期的新作,有很多是与我在美国期间的感受有关的,其中,有一些与中国戏曲有关的作品,都与一条影响我的传统文脉有关。

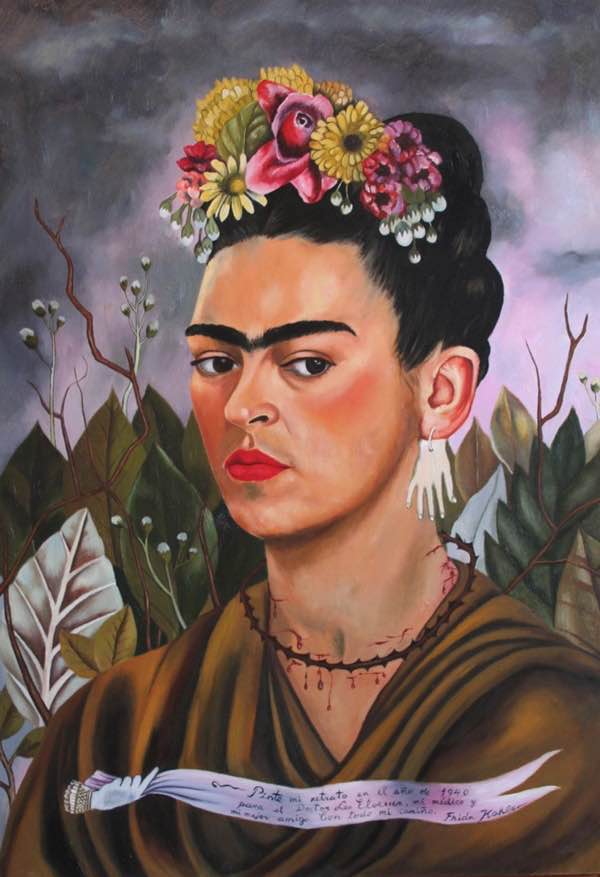

90年代,我的兴趣有点转变,开始喜欢看建筑和艺术。1991年,我在纽约第一次看到弗里达·卡罗的画册,就特别特别喜欢。觉得跟我写《女人》有相似的地方。我觉得诗歌和艺术是相同的东西,诗画同源。只不过表达的方式不同,一个是视觉的,一个是文字的。她的画有非常强烈的超现实的气质。对我是有影响的。

我那会儿也特别爱看建筑书。比如,法国的柯布西埃,日本的安藤忠雄,还有很多。后来诗歌写作中,我比较注重结构,我想是从建筑中来的。

80年代我爱写长诗,90年代末那段时间,写了一些短诗,很短。我过去不太爱写那么短的东西。这段时间,可能是我对过去写作的一种反思。当时,我特别喜欢一个建筑师,密斯·凡·德·罗,他曾说“少就是多”。那句话对我影响挺大的。我想尝试在诗歌里面,用“少就是多”的概念来写作。2002年,我的诗集《终于使我周转不灵》,就是那段时间写作方向转变的一些探索。我并不认为那段时间对诗歌的探索很成功。但至少,我希望写作能够有一些推进,把你的诗歌语言尽量往前推。

1998年,我开了白夜酒吧。开酒吧,对我影响很大。之前在家,在单位,都是很封闭的环境。加上我这个人不太喜欢去应付外部世界,比较倾向于封闭。早期的写作,更多的是写自己的体会,内心的感受,以个人体验为主。酒吧是个公共空间,你会接触到各种各样的人,喜欢的或者不喜欢的,都要接触。人家要来,你不能把人赶出去。在这里,我有各种各样的观察,眼光带有观察的特征。这个视角的改变,对我的写作有影响。我的写作视角,变成观察者的视角。我开始写一些与现实有关的东西。你平常在一个公共空间,涉及到公共话题,就会对社会现实有一些理解、感悟,所以,我后期的写作跟现实和社会关系紧密很多。

最近这些年,建筑看得比较少了,当代艺术,也没有最早那么感兴趣了。当然,也还在看,但不像过去那么密切关注。我这个人,从小碰到什么书,就读什么书,成了一个习惯。读书,完全是非功利性的,兴之所至。我不排斥一些东西,什么东西都可以接收,都可以成为营养。从这一点出发,一切滋养,都能成为文脉,都成为写作的配料,主菜则一定是厚重多汁,又能回味的干货。最近我出版的长诗集《随黄公望游富春山》,就是这样的,要说到文脉,那就是从小在成都西城区图书馆就开始了的,对中国古典文学的阅读和热爱,虽然在几十年之内,并没有觉得有实际用处,但是,一旦需要,它们就能转化内在的能量。

—— E N D ——

题图来源于视觉中国。