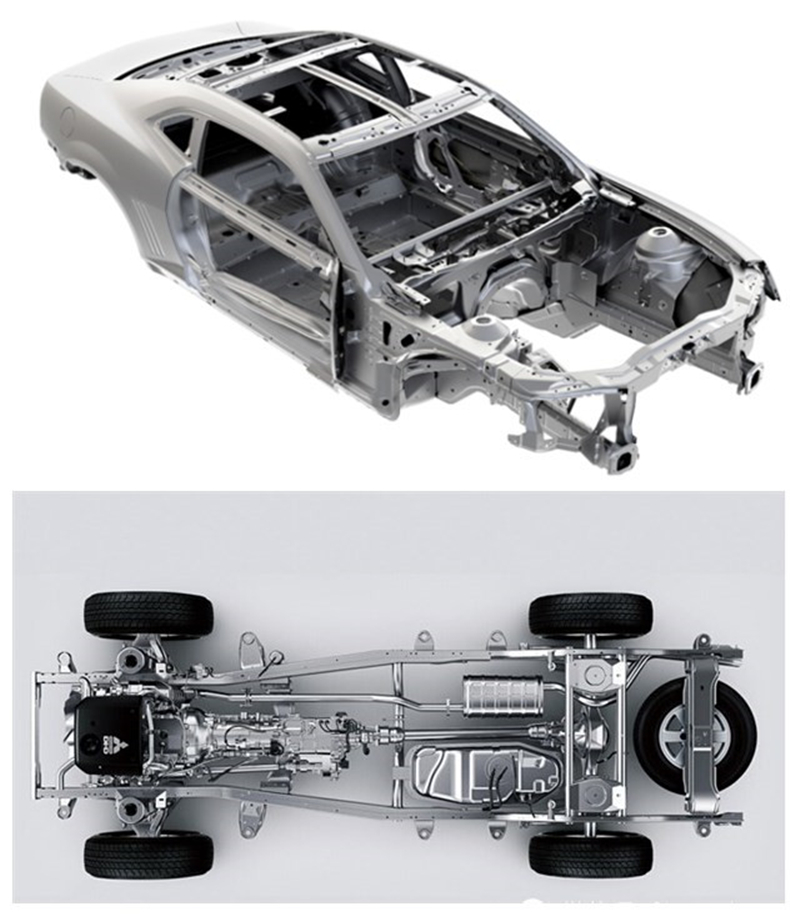

众所周知,采用非承载式车身的车都有一个结实的车架,一般呈黑色、防锈涂装,它相当于汽车的骨架,在骨架上布置有车桥、车厢、转向系统等部件相当于汽车的“血肉”,骨架和血肉共同协作完成汽车的职能。不过,对于市场占有率更多的承载式车身而言,是没有车架的,车厢与车架融为一体,本期的话题就是这些“骨肉相连”的承载式车身。

(上承载式,下非承载式)

本期给大家呈现的三款车按科技含量排序:首当其冲的是老去的贵族——雷克萨斯LS400(1989-1994),其次是小鲜肉北汽纯电动车EV150,最后是大名鼎鼎的普锐斯。

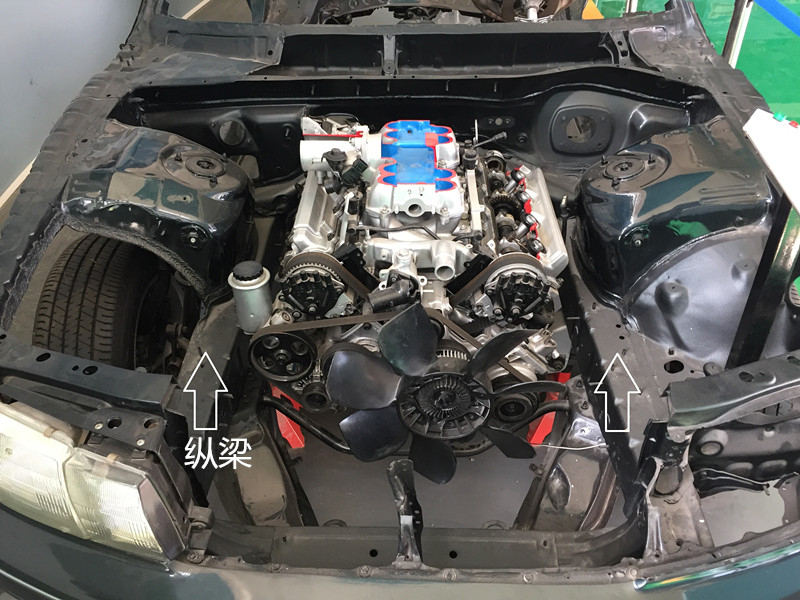

(第一代雷克萨斯LS400)

简单介绍下这部老车,雷克萨斯LS自问世以来已经发展至第四代。LS最显著的特征就是只提供V8发动机,与此同时却能提供异常安静舒适的驾乘环境。装配的4.0升1UZ-FE V8发动机,最大功率190kW、峰值扭矩353N·m。与发动机相匹配的是一台四档电控自动变速箱。

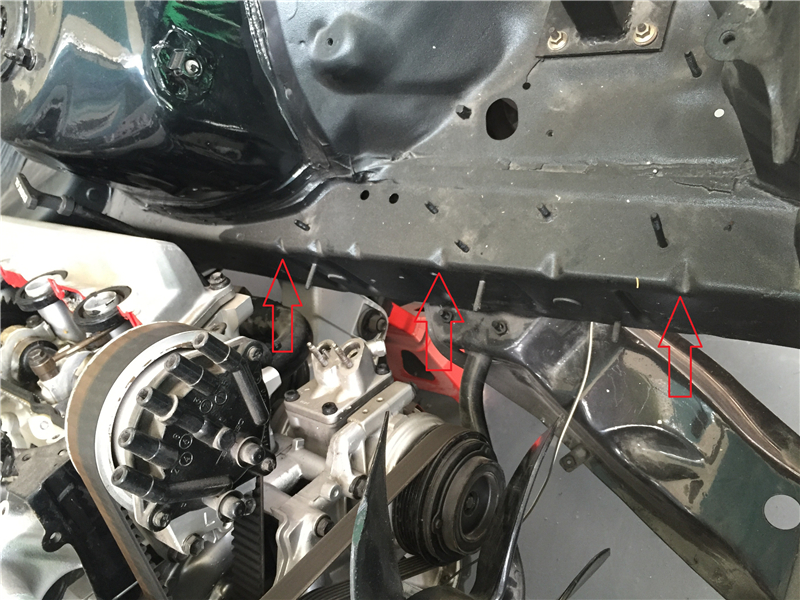

车子很老了,不过风韵犹存,这台硕大的V8发动机无论何时都是人们关注的焦点。请随小编来到车头,塑料外壳里包裹着防撞梁,宽度要比今天的车子窄一些,防撞梁焊接在两条较粗的纵梁上,而今天多数的汽车采用螺栓铆接的方式。与纵梁固定在一起的副车架呈梯形,宽度和材料的厚度都很让人满意。

这部老车亮点不少,发动机是通过一根铝合金横梁悬置在纵梁上的,而且这根铝合金横梁与副车架相连,毫无疑问,这样的设计强度更高。值得一提的是,纵梁上有六条凹槽(如图中红色箭头所指),但为什么靠近乘员舱的那三条凹槽间距明显减小呢?很明显,在碰撞发生时候,纵梁可以在这些凹槽部位发生形变,达到缓冲吸能的作用,而越靠近乘员舱的位置我们希望它强度越高、变形量越小,否则会威胁到乘员安全,所以靠近乘员舱的凹槽间距变小,这样它的溃缩区间就变少了。更靠近驾驶舱的纵梁上已经没有凹槽了,这些部位强度更高,发生碰撞时要求不要变形。

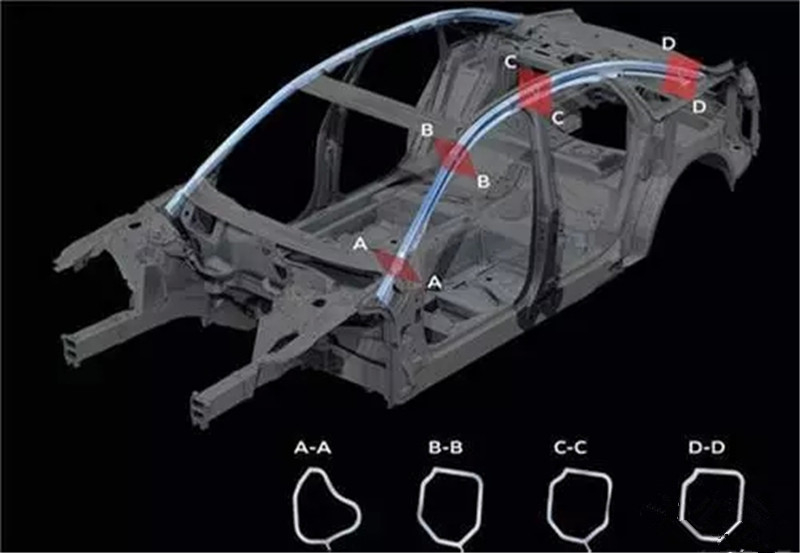

不得不说,这样的设计理念在那个年代算是很先进的。不过,它终究难逃时代的局限性:那个年代加工截面可变的纵梁比较难,所以它的纵梁从头到尾都是一个宽度和高度,更好的设计应该是纵梁从前至后逐渐变粗,这样强度和刚度就逐渐增强,这种设计我们可以在普锐斯上看到。

接下来看到的是防火墙。防火墙将机舱和乘员舱隔开来,覆盖有大块的隔热棉,起到隔热隔噪的作用。说是墙,其实也就厚度1mm以内的薄钢板而已,这块薄钢板是由几片小块钢板焊接在一起的,发生碰撞时仅靠防火墙很难抵挡发动机侵入驾驶舱。事实上,优秀的设计是通过发动机下沉来保护乘员的。

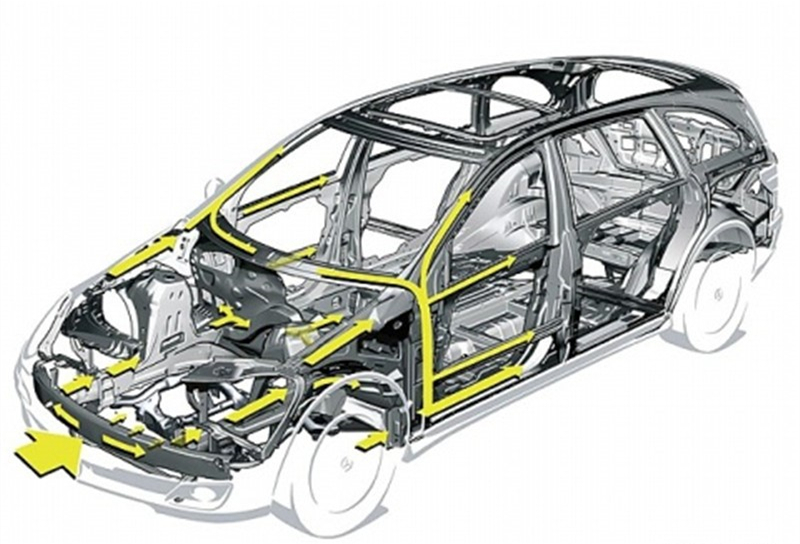

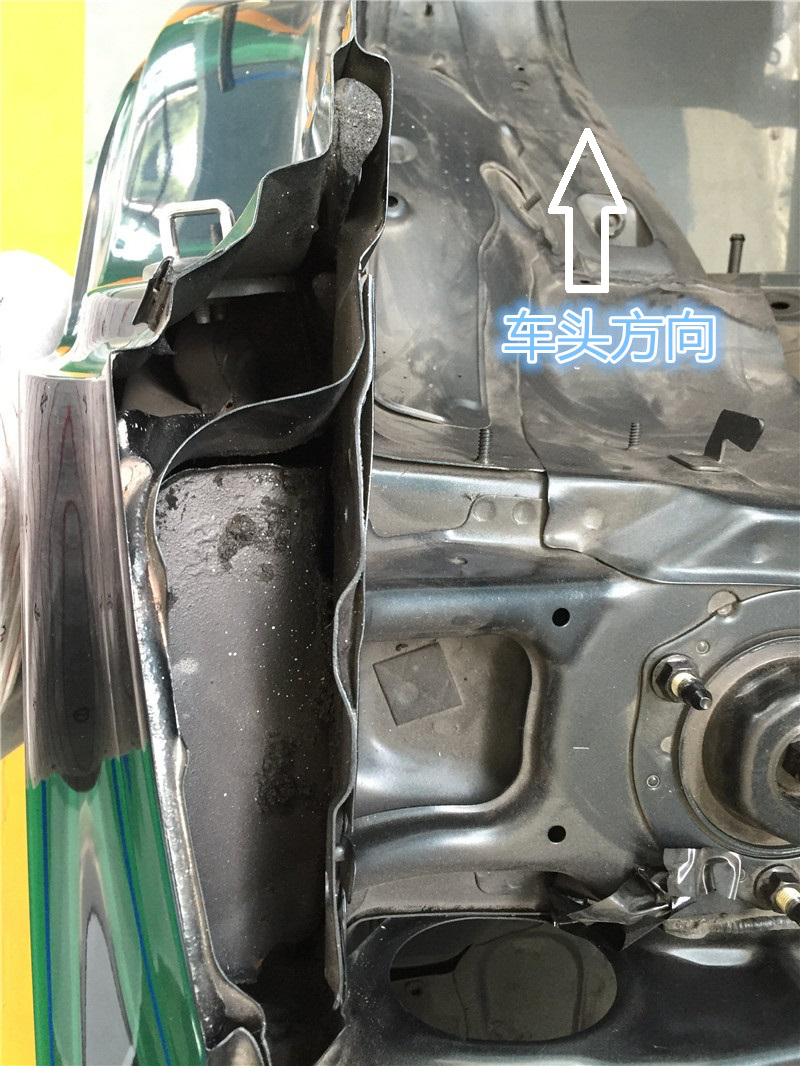

当发生碰撞时,冲击力会沿着机舱传至乘员舱,此时A柱、车门、门槛都将承受很大的力,如果A柱形变严重,车门将无法打开,这对乘员逃生是很不利的,因此A柱的强度很重要。由于影响A柱强度的因素很多,例如材料强度、材料厚度、A柱的最大宽度(今天的车型A柱明显要比十几年前的同级别车粗大不少)、制造工艺、甚至包括造型,所以我们很难判断不同车型之间的A柱强度孰优孰劣。由于A柱是一个封闭的管状结构,平时很难看到它的内部结构,今天小编就带大家揭一揭A柱的“裙底”。

(A柱断面)

大家可以看到,A柱并不是单层结构,它有两个腔体,而且钢板的厚度也不同,聊哥用随身携带的游标卡尺量了一下,厚钢板为2.2mm,薄的仅为1mm。LS400的A柱是由一块稍厚的钢板弯曲折成三角状然后焊接成封闭体的,较薄的钢板焊接在外侧,主要用来满足造型需求。对于今天许多车型来说,A柱的主体都会采用高强度的热成型钢制作,这样既满足轻量化又具有较高的强度,缺点是难以进行复杂形状的加工且焊接困难。需要指出的是,历史久远的LS400的A柱主体是由一块钢板经过很大的弯曲而成的,这与后面两款车的工艺方式不同,至于哪里不同,在此小编留个伏笔。

事实上A柱的截面也不是一成不变的,延伸过前风挡后的部分变化很大。上图的四个截面图清晰的反映了变化。

接下来大家看看B柱、C柱的结构:

(B柱断面)

(C柱断面)

平心而论,LS400的B柱很纤细,而且里面的三层钢板也很薄,大约都在1.1mm,即便是和今天的紧凑型车比也不占优势,这可能和当年的碰撞法规要求较低有关。C柱的钢板是最薄的(0.9mm-1mm),这倒也没什么好说的,因为这里已经不再是主要受力部位。

接下来大家请看本车最大的一块钢板——地板。大家可以看到,地板上有三条横梁来增强车身横向强度,最下边那条隆起是因为下面布置的油箱。那怎么没有纵梁呢?事实上中间那个凸起的中央通道以及两边的门槛就起着纵梁的作用,另一方面中央通道里面可以布置变速箱和传动轴,一举两得。其实地板承受的力不大,主要靠两边粗壮的门槛和中间的横梁承力,所以地板比较薄。

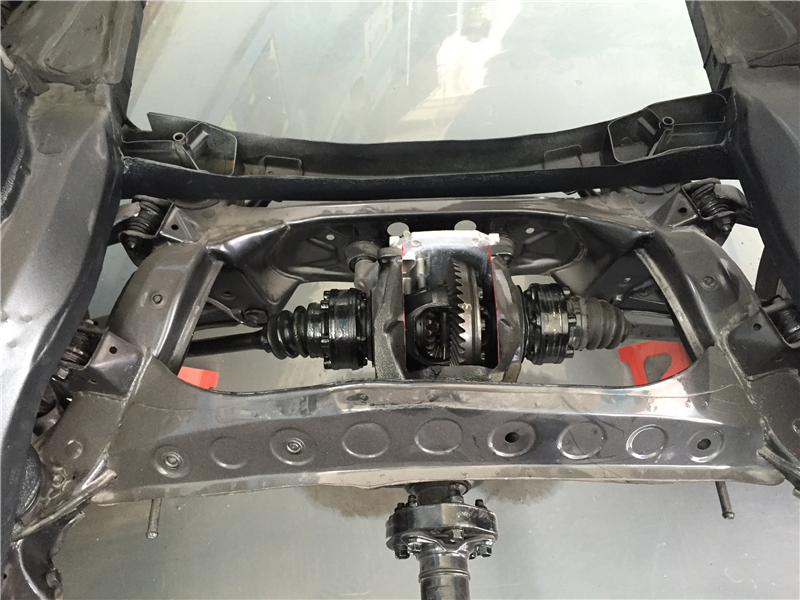

第三根横梁后面的部分了,横梁后面那片空荡荡的区域就是安装油箱的,再后面是后桥总成。

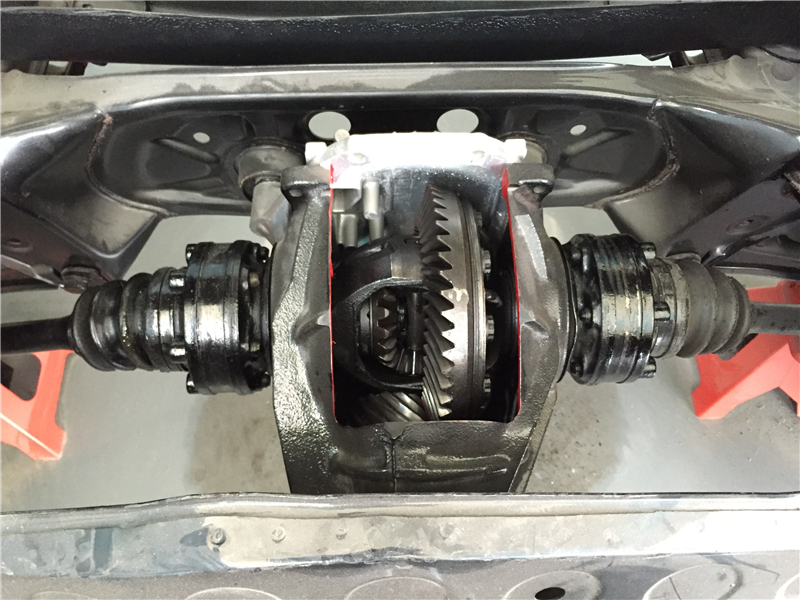

(主减速器和差速器)

好了,由于篇幅限制,本期专题就到这儿,下期我们继续聊其他两款车——北汽EV150和普锐斯,敬请期待!

评论