6月22日,中国首届“21大学生国际文学盛典”在人民大学举行,将2016年度“国际文学人物”授予以色列著名作家阿摩司·奥兹。77岁的阿摩司·奥兹携夫人到场领奖,并发表了题为《热爱小说》的演讲。

其授奖辞为:“奥兹以充满隐喻和想象的诗性语言,在追寻个人、家庭、族群内部的隐秘伤痛过程中,呈现出国家、民族与个人命运的复杂交织,并藉此表达对人类现实的关注。”

阅读小说让我们发现,我们并不孤独,我们不是唯一在地下室里藏着恶魔的人

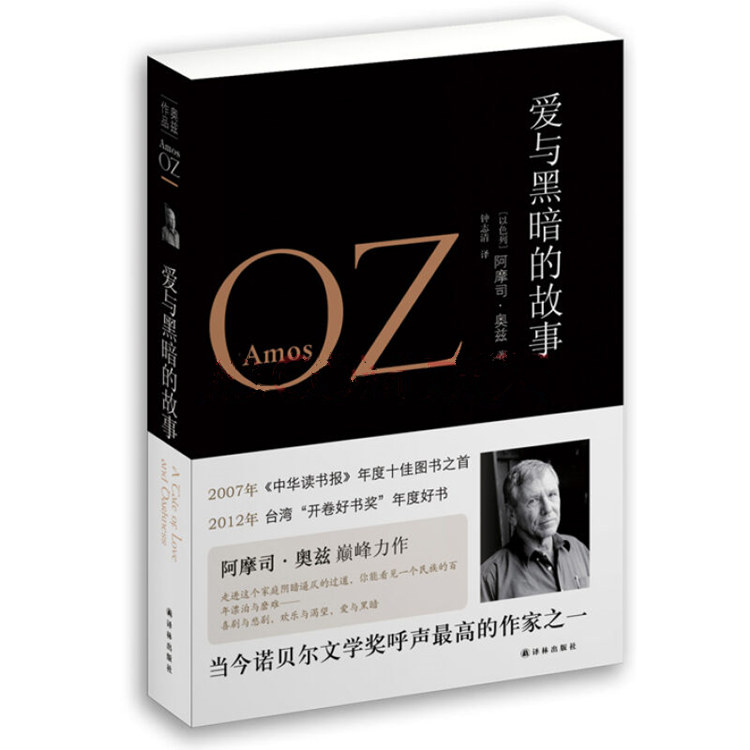

阿摩司·奥兹1939年出生于耶路撒冷,是目前以色列最具国际影响力的希伯来语作家。他的作品《何去何从》、《我的米海尔》、《沙海无澜》、《了解女人》、《费玛》等自1998年就先后在中国翻译出版。2002年发表的《爱与黑暗的故事》被视为他的代表作。

他说,在21世纪的今天,人们在晚上可以出门去剧场,去电影院,去酒吧,待在家里有电视、互联网、电脑游戏,人们为什么还要读小说?为什么电视和电影出现后,小说依然硬挺着活了下来?奥兹告诉我们,小说让我们“与内在的自我相会”。

“在所有的艺术形式中,文学显然是最不吸引感官的。绘画吸引眼睛,音乐吸引耳朵,雕塑吸引眼睛和指尖,戏剧和电影吸引眼睛和耳朵。书籍,印刷的文字,无法在感官的丰富性上与其他艺术形式竞争。如果你把书给遥远星球上的陌生人看,在他眼里,印刷的纸页不过是散落在雪地上的死蚂蚁。 ”但是书籍的魅力就在于此,读者可以自己把“雪地上的死蚂蚁”翻译成景象、声音、味道和情感。“读一本小说时,读者变成了演出的联合制片人,音乐会的演奏者,作家积极的合伙人。”

小说经常处理怪异的人物、极端的情势和离奇古怪的处境。堂吉诃德、安提戈涅、哈姆雷特、奥赛罗,这些小说中的人物,他们是凶手、疯子,是恶魔,但其实我们每个人内心的地下室中,都藏着疯子和恶魔。“阅读小说让我们发现我们并不孤独,我们不是唯一在地下室里藏着恶魔的人。”

“这种发现,对于每个人都是一种安慰。这样的发现,对于每个男人和女人,都是一种真正的释放。当我们读一本小说时,我们发现自己并没有想象的那么疯狂,那么危险,那么荒谬。简单的说,我们并不是那么独特,那么与众不同。这就是小说可以给予我们的最大的安慰。”

奥兹认为,文学越是地方的,就越是在全世界通行。他喜欢的小说恰恰多是描写边缘和遥远偏僻之地的故事。《爱与黑暗的故事》故事设置在1940年到1950年间的耶路撒冷,然而很多中国的读者在阅读时却发现,“这是写我的故事”。

“当中国以及其他地方遥远的读者读《爱与黑暗的故事》时,他们发现了自我,这些自我他们过去从未发现过。对于我而言,这就是艺术,尤其是文学,尤其是小说艺术给我们的最特别的礼物。”所以,奥兹建议说,“拿上一本小说,像对待一个情人一样——你最爱的一个情人。”

在我12岁半的时候,我的母亲自杀了。写作就像邀请死去的故人来到家中

《爱与黑暗的故事》是一部自传体长篇小说,以一个少年寻找母亲自杀的原因作为起点探讨爱与伤害,展现出个体内部精神的崩溃与族群命运之间的复杂关系。奥兹在描述家族历史和个人成长故事的同时,也描写了他童年时代耶路撒冷的文化、社会、政治生活,使作品含有民族史诗的特征。

小说的内容基于作者的真实经历,奥兹的母亲范尼亚美丽温柔,多愁善感,父亲是一位通晓十几门语言的学者,但在耶路撒冷不是很得志。在奥兹 12岁那年,母亲因不堪忍受没有色彩的生活自杀身亡,对奥兹的内心产生了强烈震撼,影响到他的全部人生和创作。

“在我12岁半的时候,我的母亲自杀了。我的父亲也开始衰弱。我是留下来的唯一的孤独的孩子。在很多年里,我对所有人都非常愤怒。我恨我的母亲自杀了,这感觉就像她跟一个情人跑了一样。我恨我的父亲,我猜想我母亲的自杀一定跟父亲有关,肯定是他对我的母亲不好,他对她做了什么可怕的事情。我也恨我自己,我是一个糟糕的小孩,所以我的母亲没办法继续爱我了。”

“母亲都爱自己的孩子,即便是强奸犯还是谋杀犯,他们的母亲也爱他们。即便是一只猫,也会爱自己的小猫。当我母亲自杀时,我觉得是我自己有问题,是我身上没有一点可以让别人爱的地方,所以没有人再来爱我了。我非常愤怒,抑郁。过了好多年后,我对父母的愤怒消失了。取而代之的是好奇、理解、幽默和耐心。”

沉默了半个多世纪后,奥兹第一次面对自己人之初的心灵创伤,对母亲的自杀进行哲学意义上的探讨。在写作中能够重新面对这段创伤,奥兹说这并不是因为自己勇敢。

“在《爱与黑暗的故事》中,你找不到一点愤怒和苦涩的情绪,这并不是因为我很勇敢。写这本书时,我的父母好像变成了我的孩子,我变成了我父母的父母。这就好像邀请死去的故人来到我的家中,我把他们介绍给我的妻子和孩子,因为他们从未谋面。我们坐下来,喝咖啡,聊天,我们有很多可聊的地方。聊完天后呢?请便!我不希望逝者一直留在我的生活中。我想这是一种很好的处理和逝者关系的方式。我们每个人在做梦的时候其实都在做同样的事情。我们邀请死去的故人来到梦中,到了早晨,再请他们离开。所以,不要说写作《爱与黑暗的故事》的我很勇敢,我只是好奇。”

前不久,著名影星娜塔莉·波特曼将《爱与黑暗的故事》改编成了同名电影,这是她首次执导电影。“这本书当我读它的时候,还是十年前,它的文字写得那么美,画面立即出现在我的脑海里,正是这样使我想把它作为我的第一部导演作品。”娜塔莉·波特曼说。谈到这部电影,奥兹说他非常欣赏娜塔莉·波特曼深深把自己的一部分注入到了这部作品中。

“我的作品《爱与黑暗的故事》中的内容,其实非常难以在屏幕上进行完整呈现。我们思考的一些非常复的杂问题,是很难用影像呈现的。我之前曾说过,把一部小说改编成戏剧或者电影,就好像在一个小提琴上演奏钢琴。你可以去改,但是不可能要求一架钢琴发出小提琴的音色。我从来都没有期待娜塔莉·波特曼可以完整呈现600多页的《爱与黑暗的故事》的内容。这是不可能完成的任务。她自己创造了一种新的艺术,基于我的小说。我觉得她的作品富有感情,非常感人。”

处理悲伤最好的办法是笑,当你无泪可流时,就到了开怀大笑的时候

作为一位从欧洲归国的以色列知识分子的后代,作为一位亲身经历了巴以的纷争并发起过和平组织的知识分子,奥兹不得不在作品中面对历史的伤痛,但他的作品中表现出的是,充满伤痛的现实和历史并非就使一些大的话语拥有天然合法的理由,它既不能成为国家、民族要求个人牺牲自我的条件,也不能成为政治发动战争的前提。颁奖致敬辞中说,“奥兹以一位作家的自由之心意识到超越历史冲突和族群界限的必要性,我们看到了一位真正的和平主义者和人类主义者。”

谈到政治与文学的关系,奥兹认为,政治总是很强力的,而文学是一个问号的存在。“每一次我对自己感到百分之百的确信时,我就去写政治散文。每一次当我对自己感到百分之百的认同时,我就上电视。然后我告诉政府,他们应该去干些什么。每次说到民主问题时,我都对政府说:‘请滚到地狱里去吧!’他们当然能听到我的呼吁,但他们并没有滚到地狱去。但是,每当我发现自己完全没有办法同意自己,或是对同一个事情,我心里有两个、三个不同声音和看法时,我就知道这不是写政治文章的时候了。这个时候,我发现自己好像怀孕了一样——我正在孕育一个新的故事,我正在孕育新的文学。”

对于叙利亚战局,他说这是一件复杂、悲伤的事,“很多人已经忘了战争带来的痛苦记忆,忘记了如何去宽容。我有一种感觉,虚无主义正在世界各地抬头。”他给人们开出了一张治疗虚无主义的处方——那就是幽默感。

“幽默并不是悲伤的反面。我的祖母这样应对我们的抱怨,她说‘这是在伤害我,这让我疼,疼,疼,疼,疼,疼,几乎疼到好笑了’。她还说过,这个世界上处理悲伤最好的办法是笑,当你不断流泪,到了无泪可流时,就到了开怀大笑的时候了。我写《爱与黑暗的故事》时,从来没有去想哪些是悲剧,哪些是喜剧。写很多章节时,我只是在想,他们会变得既疼痛又可笑。疼痛和可笑两者并不对立。如果有人不了解这一点,那就需要去读更多的小说了。”

因此,他说如果他能为虚无主义者注入一点幽默,如果他能让整个世界吞下一点幽默的药剂,就会创造出治疗虚无主义的团结力量。“如果我真的可以创造出这样一种处方或药剂,我将会得到诺贝尔医学奖,而不是诺贝尔文学奖。”

至于有读者问,他英语说得那么流利,为什么不用英文写作?“那是因为你们从来没有看过我写的英语。”他笑着说道:“真正的原因是,我用希伯来语笑,我用希伯来语哭,我用希伯来语做梦,我用希伯来语做爱,我怎么可能用别的语言写作?”

阿摩司·奥兹获奖演说全文

女士们,先生们,尊敬的“21大学生国际文学盛典”组筹者,尊敬的中国人民大学和腾讯文化的朋友们,首先我要感谢主持人蒋方舟女士,也感谢翻译,今天是她的毕业日。

很荣幸成为“21大学生国际文学盛典”的第一位获奖者。当我还是个富于梦想的耶路撒冷小男生时,中国精美的艺术、遥远传闻中博大精深的中国文化、令人震撼的漫长而痛苦的中国历史、美丽壮观的中国建筑便令我心醉神迷。我在孩提时代总是梦见有朝一日能来到中国,至少与真正的中国人相遇并交谈。在耶路撒冷见到一个中国人,并且与之交谈是一个非常不可能的事情。我感到,世上最古老的两种文明之间、最漫长的两种记忆之间以及世上最古老、最繁荣的两种文化之间有许多可以攀谈的内容。两种最漫长的历史记忆,和两种最繁荣的文化之间有许多东西亟待交流。

我和我的夫人如此幸运。我们几年前访问中国,并且有机会领略并羡慕所见到的一切。我们荣幸地在中国结识了几位亲爱的朋友们。我很荣幸拥有一位优秀的译者,钟志清博士;拥有一个优秀的出版社,译林出版社;以及今天在人民大学拥有一些优秀的朋友。我曾有机会通过英文或通过希伯来文译本读到一些中国古典的书籍和历史书籍。我的长篇小说和短篇小说能在如此中国拥有众多的读者,并且产生影响,这让我感到非常的惊奇。

我希望我的文学作品能够为加强世界上两种最为繁荣的文化传统-——中国文化传统与犹太文化传统之间意义深远的深入对话做出贡献。让我的译作,让你们今天友好给予我的这一温暖人心扉的国际文学奖,成为位于亚洲东部世界上最大的国家与同一大陆上最西端的一个小国之间的联结的一份建筑材料。

我和夫人尼莉向在座所有人,向如此温馨的招待,向这一莫大的荣誉表示我们深切的感谢之情。非常感谢大家!

女士们、先生们!我想请诸位想象这样一幅画面:冬天的雨夜,百叶窗紧闭,蓝色的炉火在燃烧,房间里有一个男人,或者一个女人,独自坐在落地灯旁的凳子上读一本小说。

让我们问问自己,为什么在21世纪初这样的画面依然可能出现?我知道大家依然在读小说,不光在冬天,不光在落地灯旁独自一人。在夏天,在机场,在候机室我们读小说。但是我仍然坚持想象一个男人或一个女人夜晚独自坐在落地灯旁的凳子上读小说。他依然在读一本小说,不是专业书,不是工具书,而是读小说。 为什么在21世纪的今天,这样的画面依然会存在?

如果是100年前,答案会非常简单——一个严寒的冬夜,人们还有什么其他事情可做?的确,对于文学来说,十九世纪显然是蜜月期,或者说是蜜月世纪。人人都在读,或者看起来都在读小说。当然也并非所有人。不是所有人都买得起落地灯、椅子,或者,买得起小说。实际上,一百多年前,多数人都不可能在阅读小说。19世纪小说的读者多是富家女子。男人晚上可以外出,女人只能留在家里。如果她们碰巧有女仆照管房子,有保姆照顾孩子,她就可以在冬天的夜晚,坐在落地灯旁的椅子上读小说。

可是如今,在北京,在特拉维夫,人们可以在冬天的夜晚进城,去剧院,去电影院,去餐馆,去酒吧,去看朋友,也可以待在家里,做手边要做的事,做比读小说更容易的事:报纸、电视、录像、互联网、电脑游戏、电话或家庭影院。为什么劳烦自己去读小说?有如此多事情要做——职场新闻、世界风云、无休止的家庭娱乐,为什么费心去读小说?

数十年来,我们一直听着先知预言小说即将死亡。当剧院被煤气灯或电灯照亮的那一刻,人们就在想,从现在开始没人读小说了,毕竟观赏比阅读有趣得多。

当电影最初出现时,许多人又预言小说和戏剧将会消失。后来,电视出现了,人们预言电视将会导致小说、戏剧和电影的消亡。

现在,先知们都死了,小说与戏剧和电影硬挺着,活了下来。

1968年,巴黎出现涂鸦,是弗里德里希·威廉·尼采签名的“上帝之死”。第二天早晨,涂鸦变成了上帝签名的“弗里德里希·威廉·尼采之死”。有人说这是“小说之死”的预兆。

回到刚才的问题,既然发生了如此多的变化,为什么一个人在冬天的夜晚独自坐在落地灯旁的凳子上读小说的画面依然存在?在所有的艺术形式中,文学显然是最不吸引感官的。绘画吸引眼睛,音乐吸引耳朵,雕塑吸引眼睛和指尖,戏剧和电影吸引眼睛和耳朵。书籍,印刷的文字,无法在感官的丰富性上与其他艺术形式竞争。如果你把书给遥远星球上的陌生人看,在他眼里,印刷的纸页不过是散落在雪地上的死蚂蚁。

但是,这确实是书籍的神秘魅力所在:现在请你们,读者们,把符号,把雪地上的死蚂蚁翻译成景象、声音、味道和情感。读一本小说时,读者变成了演出的联合制片人,音乐会的演奏者,作家积极的合伙人。阅读一部小说就是一场表演:文本相当于是一个音乐厅,读者是被邀请来的音乐演奏者。文本提到“落日”,就是要邀请你们,读者们,提供记忆中的落日,主动加入这场游戏。故事若讲述的是初恋,或初次的孤独,就期待读者能置身个人初恋时期的游戏中,沉浸到自身的孤独中。小说的读者,比剧评人,比艺术展的观众做得要多,他们是作家的合著者。

这就是为什么对于同一部作品的阅读会不尽相同。当我读陀思妥耶夫斯基、加西亚·马尔克斯的小说的时候,其中百分之五十是陀思妥耶夫斯基的,百分之五十是我自己的,或者百分之五十是马尔克斯的,百分之五十是你自己的。

因此,不同读者在读小说时有截然不同的反应,有截然不同的阐释,有截然不同的痴迷。他们读出的是截然不同的作品。我们在读小说时,会发展出某种个人的或者私密的关系。

总之,在读同一部作品时,没有两位共同的读者。也不可能把同一部小说读上两遍:每次阅读,读者有所改变,作品也有所改变。初读一部作品,你感兴趣的是谁生谁死,谁与谁同床共枕。当你了解了一切后,把小说再读上第二遍第三遍,你就渴望把第一遍阅读时的体验重新经历一遍;或者比你们初次相遇时遇到更多的东西。

男人和女人在冬天的夜晚坐在落地灯旁的椅子上,通过独自在房间里读小说,与他或她的内在自我相会。此时雨水击打着紧紧关闭的百叶窗。这就是一部好的小说可以馈赠给我们每个人的礼物。

并且,小说经常处理怪异的人物、极端的情势和离奇古怪的处境。读一本小说,用作品中人物的生活来面对个人人生时,有人会说:“我永远不会碰到这样的事”“这不可能是我,即便你给我100万美金,这也不可能从我身上发生”。有人会尖叫着说,“这就是我,这就是我,作者怎么会知道我的情况。”在这两种情况下,读者都是在用小说中人物的生活,来衡量自己的人生。

想想名著里的人物,堂吉诃德、安提戈涅、哈姆雷特、奥赛罗。他们是凶手、疯子,或者既是凶手,又是疯子。为什么我们要一遍一遍去阅读这些恶魔们?为什么我们将他们视为经典?在每个人内心的地下室里,都有一个堂吉诃德,有一个安提戈涅,有一个哈姆雷特,有一个奥赛罗。我们每天都在与这些人物相逢。我们并不想让任何人了解他们。我们为他们感到羞耻。我们甚至不希望我们最亲密的人知道,在我们的内心深处,在我们内心地下室的第18层,究竟有着什么。即便是躺在我们枕边的人,如果他们知道我们心灵深处的秘密,他们也会尖叫着逃离。但是,女士们、先生们,当我们阅读一本小说时,我们突然发现我们并不孤独,我们并不是唯一的把恶魔藏在地下室里的恶魔。

这种发现,对于每个人都是一种安慰。这样的发现,对于每个男人和女人,都是一种真正的释放。当我们读一本小说时,我们发现自己并没有想象的那么疯狂,那么危险,那么荒谬。简单的说,我们并不是那么独特,那么与众不同。这就是小说可以给予我们的最大的安慰。

早前,我曾说过,读一本小说就像与自己进行一次幽会。这并不一定都是很愉快的幽会,不仅仅是唱歌、跳舞、喝酒、做爱,有时可能是非常伤痛的幽会。然而在幽会过后,即便是一次伤痛的幽会过后,我们感到了安慰和舒适。莎士比亚、陀思妥耶夫斯基、马尔克斯等伟大的作家们都发现了这一点。他们把手放在了我们的肩膀上,安慰我们,不用担心,你在这个星球上并不孤独。

我非常喜欢的一些小说恰恰是被禁止的,或者是禁忌的。它们讲述了城市边缘的遥远偏僻之地的故事。这就是文学的魅力所在,文学越是地方主义,就越能在全世界通行。

契诃夫的故事是俄国乡村的故事。我们读他的小说时,这些故事瞬间就变成了我们自己的故事,我们仿佛就来自那里。马尔克斯写遥远的小地方马孔多,他的每个读者都感觉自己是马孔多的居民。一个更加直接、朴素的例子是,《爱与黑暗的故事》故事设置在1940年到1950年间的耶路撒冷。这个小镇,对于北京而言,无论是地理、心理、文化意义上都非常遥远。这是一个关注中产阶级家庭的故事,甚至是中产阶级之下的家庭,是一个父亲、母亲和一个小男孩的故事。奇迹是,很多中国读者读这书时候突然发现,这是写我的故事。

当中国以及其他地方遥远的读者读《爱与黑暗的故事》时,他们发现了自我,这些自我他们过去从未发现过。对于我而言,这就是艺术,尤其是文学,尤其是小说艺术给我们的最特别的礼物。

女士们、先生们、朋友们,不要等到冬季的来临,不要等到雨水冲刷我们的百叶窗,不要再想那些凳子,忘掉落地灯吧。拿上一本小说,像对待一个情人一样——你最爱的一个情人。

当你在旅途中,在地铁上,你会发现这是一个完美的陪伴。这些小说,是遥远的人群,遥远的地方,遥远的时期的故事。你从中学习自己,探索自己,了解内心的秘密,找到更内在的自我。

小说是你最好的朋友。如果你没有看到它,你就没法入睡。凌晨3点,你从书架上拿起一本旧的小说,它永远不会跟你说:这些年你都干什么去了,为什么今天才来到我的面前?它永远不会说,别别别,不是今天,因为今天晚上我有点头疼。它永远会跟你一起上床,它总是让你惊讶。即便是一本你已经烂熟于心、读过很多遍的小说,它依然会惊讶到你。我本来是来这里要跟大家聊一聊文学和艺术,而最后我聊的一切都关于爱。谢谢!

评论