诗人北岛的每一次归来都低调安静,但仍能吸引众多的听众。自去年起,暌违大陆多年的北岛,开始频繁往来于大陆和香港之间。2007年他定居香港,任教于香港中文大学,再往前的十几年他辗转于世界各地,难有安稳的时光。他已经67岁了,尽管多年来远离大陆,尽管朦胧诗派后的第三代诗人喊出过“Pass北岛”,然而不可否认的是,北岛仍然是中国当代最著名最有影响力的诗人。

6月29日,北岛的首次跨界艺术展在北京751园区的斑马谷凹空间举行。这场名为《缘起与归来》的展览,展出了北岛的绘画和摄影作品,以及多篇经典诗歌的手稿。

三天后的7月2日晚,单向街书店举办了“北岛文学之夜”沙龙,参加者不仅可以听到北岛的演讲,还可以现场朗读一首北岛的诗。

当北岛演讲时,他好几次为自己的口吃道歉。他的口吃,以及他作为画家归来,其缘起都是四年前的一场中风。中风的前几天一位朋友收到他的短信,里头全是乱码,那时他的语言系统已经开始紊乱,只不过他不知道。2012年4月8日那天北岛陪家人划船,水浪并不大,但他感觉船晃得厉害。上岸后,他的步子不能成一条直线,妻子说,必须马上去医院。快到医院的时候,他昏迷过去。

中风之后有一度北岛的语言能力几乎丧失殆尽。最开始恢复的时候,他甚至要从看图识字学起,女儿陪着他做最基本的训练。因为说话磕磕巴巴,他很少和家人说话。整整三年他无法写作。每天他沉迷于画画,绘画是他找到的新的语言。

对于诗人来说,没有比失去语言能力更为恐怖的了,他不得不面对这巨大的危机。“生活和伟大的作品之间总存在着某种古老的敌意”,北岛引用了里尔克的这句诗。他又引用了瑞典诗人特朗斯特罗姆的句子:“语言是与刽子手步调一致的,因而我们必须找到新的语言。”特朗斯特罗姆59岁时因中风而半身偏瘫,只会说瑞典语的“好”和“不”。

幸好从去年开始北岛的语言能力有了起色,又能重新开始写作了,今年春天他感觉自己已经恢复得差不多了。演讲中,他回顾了1989年去国之后,在世界各地漂泊,不断面对新的语境、寻找新的语言的时光,他讲述了自己与语言之间的一次又一次博斗,讲述了那并不总是和睦的“诗歌与生活的关系”。

“其实我老失败,永远在失败”

最艰难的是1989年之后在北欧的四年,尽管那儿是世界上最富裕的地方。“那两三年对我是根本性的挑战,能不能活下去都是一个问题,还不是什么诗人身份,就是一个作为普通人能不能过下去。”经济问题并不大,最难以承受的是孤独。家里人全都不来往了,女儿只有三四岁,只能偶尔带过来见一面。面对北欧的漫漫长夜,寒冷的气候,独自一人不停地搬家,北岛开始写《搬家记》。在陌生的语言中,他完全是一个流浪者。1990年在斯德哥尔摩,北岛写下了《乡音》。

我对着镜子说中文 /一个公园有自己的冬天 /我放上音乐 /冬天没有苍蝇 /我悠闲地煮着咖啡 /苍蝇不懂得什么是祖国 /我加了点儿糖 /祖国是一种乡音 /我在电话线的另一端 /听见了我的恐惧 /于是我们迷上了深渊

1993年北岛应美国东密歇根大学邀请,去做英语系客座教授。接到这个消息,“当时可把我吓坏了”。北岛高一时就因为文革从北京四中退了学,到工地上当建筑工人。“我从来没有上过大学,没有学过英文,那我怎么混呢?”

刚到美国,趁着还没有对外宣传,北岛去上了基础性的英语培训课。后来学校终于开始宣传:诗人北岛,到我校做客座教授。北岛公开露了面,一位美国诗人来接他,请他吃饭,他与这位诗人对话都很费劲,糊里糊涂的。当客座教授的基本工作是与美国诗人沟通讨论,还要讨论美国实验小说。他根本看不懂英文小说,更别说实验小说。

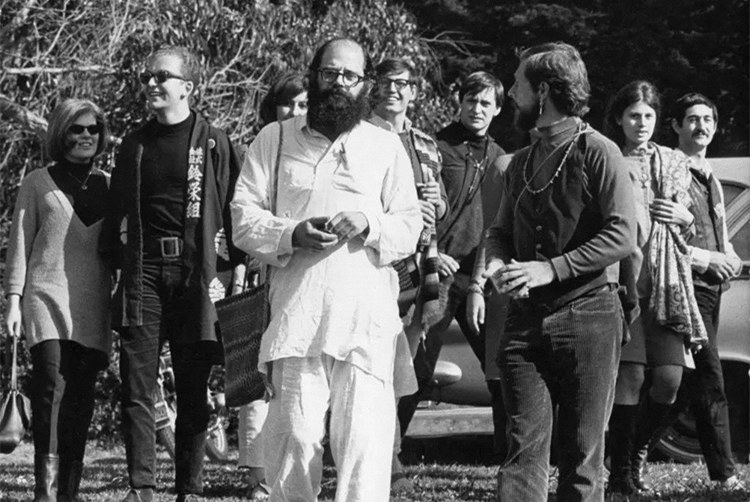

北岛觉得他能做的唯一一件事就是为学校开个朗诵会,请老朋友艾伦·金斯堡撑腰。金斯堡很爽快,他说为了哥们儿,给多少钱都来。金斯堡当时一场朗诵要几千美元,但那场他只收了两百美元。那是1994年初。

一年后北岛转至加州大学戴维斯分校东亚系做客座教授,与妻子和女儿团聚,终于买了一所房子,过了两年比较稳定的生活。两年后他被东亚系“炒了鱿鱼”。“其实我老失败,永远在失败”,他说。《失败之书》的故事,就与那段经历有关。他觉得必须要学英文了,到一所社区大学听课,每天读英文书,读英文报纸、杂志。

由于经济压力,北岛从一个诗人又同时变成了一个散文作家。他开始在《美国之音》上写作家笔记,写回忆性散文。因为这些散文,他得到了去美国伯洛伊特学院英语系教书的机会。他教的是诗歌创作课。“我中文还凑合,但是怎么能用英文呢?”作品里全是生僻词,每一个词他都要卡住。北岛从早到晚咬牙背生词,他还有一根扫描笔,也叫“扫盲笔”,一扫就能把英文翻成中文。

十几年间,他在国外七所大学做过客座教授,北岛说,自己就是“一步一步地混下来的”。

“作为一个诗人,我永远在迷路”

北岛的母亲年事已高,难以再做长途国际旅行。2005年11月北岛带着妻子和儿子,与父母在香港短暂团聚,一起待了10天。

2007年,应香港中文大学校长刘遵义的邀请,北岛开始定居香港,并在中文大学授课。2009年他开始举办香港国际诗歌节,隔年举办一次。他形容这件事叫“在水泥中种花”,在几乎不可能的情况下办下来。从2011年开始每年出一个单独的多语种诗集,至少包括中文、英文和诗人母语。另一个项目是“国际诗人在香港”,请国内和国际最重要的诗人到香港去做活动,四年里请了八位,包括谷川俊太郎、加里·施奈德、阿多尼斯、博纳托瓦、特朗斯特罗姆,以及最好的译者,像刘文飞、薛庆国、西川、田原……做成了双语对照版本的诗集。

在香港的日常生活很平静,北岛在学校教诗歌创作课和散文创作课。他住在马鞍山新区,那儿偏僻安静。他第一次有了自己的书房,从家到书房步行五六分钟。他每天早上到书房,晚上跟家人一起吃饭,生活很规律。

北岛经常去看瑞典诗人特朗斯特罗姆。特朗斯特罗姆中风是在1990年12月,59岁,和北岛中风时差不多的年龄。特朗斯特罗姆的左半边身子偏瘫,语言功能基本丧失,只会说瑞典文的“好”和“不”。2015年特朗斯特罗姆去世,北岛去参加了他的葬礼。

2009年北岛60岁,他开始写一首长诗叫《歧路行》,诗名的意思是,“作为一个诗人,我永远在迷路”。生于1949年,他觉得自己的个人命运和中国当代史乃至整个世界的大的历史交叉在一起,他要写出这样的一种对话关系。长诗与历史勾连在一起,要增加一部分的叙事性,他要写到他的诗人朋友、他的日常生活、以及他在世界各地的漂泊。这对于他也是一个挑战,他以前只写短诗,一首诗一般要修改二三十遍。长诗写到500行的时候,因为中风他不得不停了下来。

为了从病中恢复过来,他跑了五个城市,找了六七个大夫,使用了各种疗法。诗人蒋一谈有一次去看北岛,看到他非常疲惫。北岛说他刚用了电击疗法,在四肢通上电源,“我想用这种方法刺激我的神经,希望我的语言能力能加速地重新发力”。他说,“一个男人在世界上追求功名,我的功名已经够了,我有香港中文大学的教职,还有我的版税,我也不缺钱花,那我活着就是为了写作”。

现在他67岁,他计划用三年的时间,在70岁之前把这首长诗写完,给自己一个70岁的生日礼物,以后他真的就可以退休了。

这个晚上,在读者和朋友们依次朗诵了他的诗之后,北岛朗诵了自己长诗《歧路行》的序曲。

附:《歧路行》序曲

为什么此刻到远古/历史逆向而行/为什么万物循环/背离时间进程/为什么古老口信/由石碑传诵/为什么帝国衰亡/如大梦初醒/为什么血流成河/先于纸上谈兵/为什么画地为牢/以自由之名

难道天外有天/话中有话/电有短路的爱情/难道青春上路/一张张日历留下/倒退的足印/难道夜的马群/奔向八方/到天边畅饮黎明/难道江山变色/纸上长城/也是诗意的苍龙

谁在圣人的行列中/默默阅读我们/谁从鎏金的风铃/从带血的鞭梢/不断呼唤我们/谁用谎言的红罂粟/照亮苍茫大地/谁把门窗的对话/卖给穿堂风/谁指挥秋天的乐队/为小桥迎娶/一盏幽怨的渔灯

哪儿是家园/安放死者的摇篮/哪儿是彼岸/让诗跨向终点/哪儿是和平/让日子分配蓝天/哪儿是历史/为说书人备案/哪儿是革命/用风暴弹奏地平线/哪儿是真理/在词语寻找火山

何时乘东风而来/从沏好的新茶/品味春天的忧伤/何时一声口哨/为午夜开锁/满天星星在咳嗽/何时放飞一只鸽子/把最大的广场/缩小成无字印章/何时从关闭的宫门/从岁月裂缝/涌进洪水的光芒

评论