生活中存在矛盾的两类人:“金钱万能型”和“事业理想型”。

第一类“金钱万能型”,认为“有钱能使鬼推磨”。这类人经常认为:

“我工作就是应该拿多少钱办多少事,工资高了我自然就负责任了。”

哪怕是很多管理者,也认为“钱是万能的”,如果想吸引和留住员工,只要给钱就能解决问题。当遇到员工跳槽问题,这些管理者第一反应还是:

“你跳槽不就是因为嫌工资少么?”

这类人只要听到别人说“我工作不为了钱,为的是事业和理想” ,便会不屑一顾,认为这是“站着说话不腰疼”。

第二类“事业理想型”想法恰恰相反:

为什么一些在慈善机构或非营利性机构的人,他们会放弃在私营企业的高薪工作,却选择去一些在你想象不到的艰苦条件下,报酬非常少甚至没有报酬的工作?而且很少会听说那个非营利性机构的管理者会抱怨员工没有工作动力。

为什么在军队里,许多英雄把自己的一生都奉献给国家?身处险境的他们不会因为有风险就能得到比别人更多的经济补偿。但是,军队往往被看作效率很高的一个组织,而且很多在军队里工作的人都有很强的工作满足感。

如果只是简单的说第一类“金钱万能型”关注的是“眼前的苟且”,第二类“事业理想型”看重的是“诗和远方”,这种解释未免太草率了。

小丹尼这篇文章就讲讲:

是什么让你热爱工作,而不是每天被金钱所束缚?

对于管理者,如何激发员工的工作热情,金钱应该扮演的是什么角色?

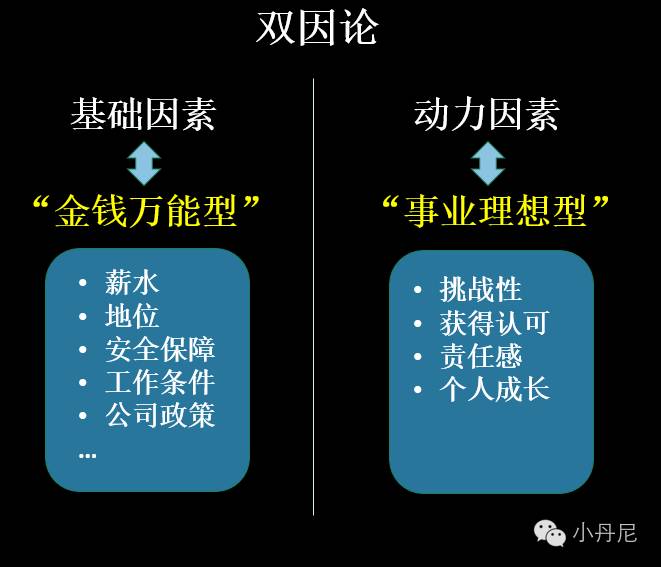

双因论

心理学家Frederick Herzberg提出的“双因论”,认为引起人们工作动机的因素主要有两个:“基础因素 ”和“动力因素”。

两者有什么区别呢?

1. 基础因素:只能消除人们的不满,但不会带来满意感。

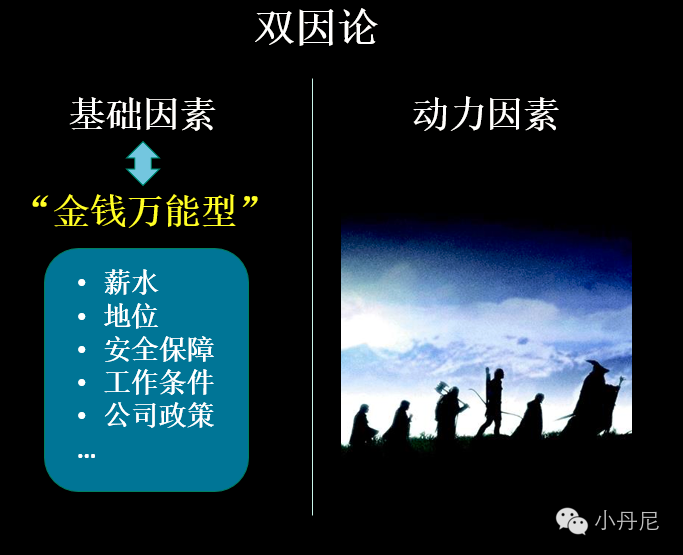

比如在工作中,如果一些“基础因素”不能达到我们的预期,会让我们感到不满。之前我们提到的第一类“金钱万能型”人,最关注的便是“基础因素”。

这里所说的“基础因素”其实不止包括金钱,还包括地位、安全保障、工作条件、公司政策等,这些都很重要。

如果工作的“基础因素”得到了改善,你不会立刻爱上这份工作,最多是不再讨厌它罢了。

对于重复性体力工作,如搬砖、流水线工人、收银卖票等,“基础因素”的保障可以维持工作的运转,但不会让人感到工作幸福。

比如富士康员工的福利待遇,在当地属于很高的水平,但仍然出现很多众所周知的丑闻事件。

再比如福特公司刚刚发明流水线时,整体效率提高不少,员工数也大量减少,但是人均工资需要提高很多,是当时著名报社记者工资的3倍,才能让员工坚持在高压重复性的流水线上工作。

而对于需要创造性的工作,只是满足“基础因素”是远远不够的,还需要“动力因素”。

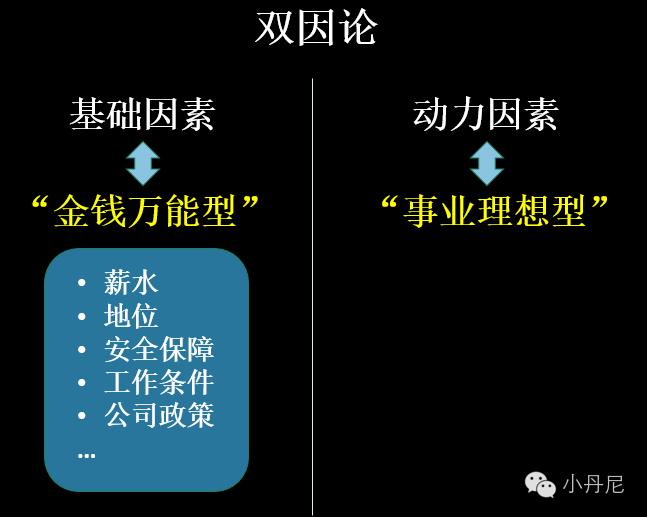

2. 动力因素:可以带来满意感。

真正让我们非常满意并爱上工作的因素是什么呢?那就是Herzberg研究中的“动力因素”。

“动力因素”对应的便是第二类“事业理想型”人才,他们最关注的是“动力因素”,甚至可以牺牲一部分的“基础因素”。

“动力因素”包括了挑战性、获得认可、责任感、和个人成长。

我们知道了“基础因素”和“动力因素”在工作中分别包含了哪些因素,那么他们分别在人的心理态度转变中处于哪个位置呢?

接下来我们引入“ABC点”理论。

小结“金钱万能型”人关注的是“基础因素”,“事业理想型”人关注的是“动力因素”。

“ABC点”理论

心理学家Lawrence Kohlberg将人在道德发展中分为三个水平、六个阶段。简单地说就是:

小丹尼之前文章中提出的“ABC点”理论核心思想是:永远关注“动态持续性”过程。

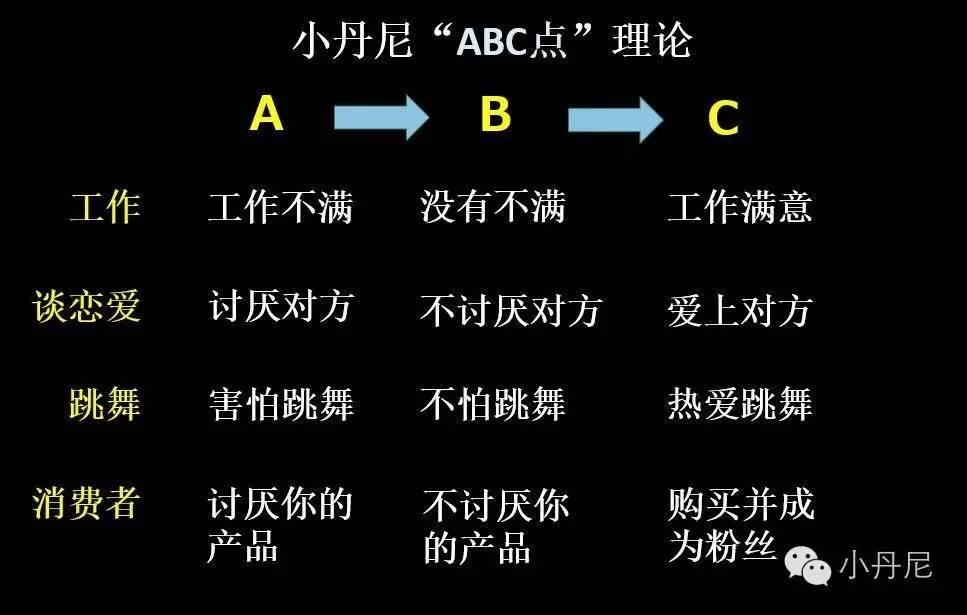

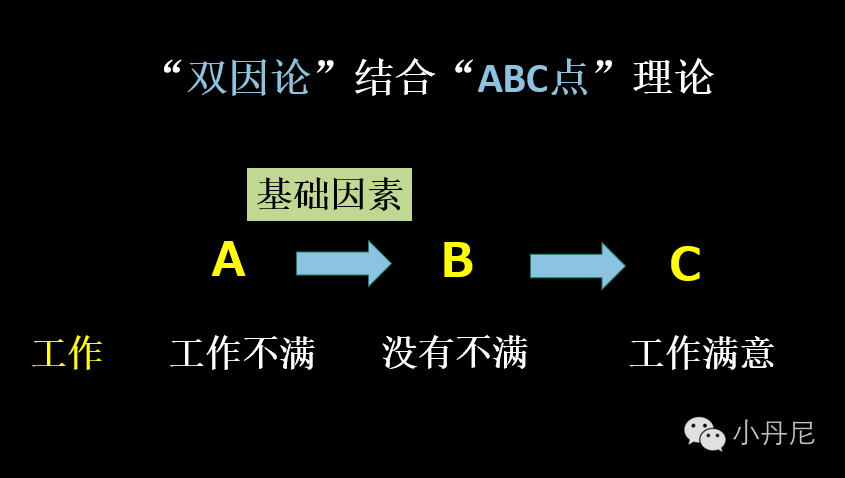

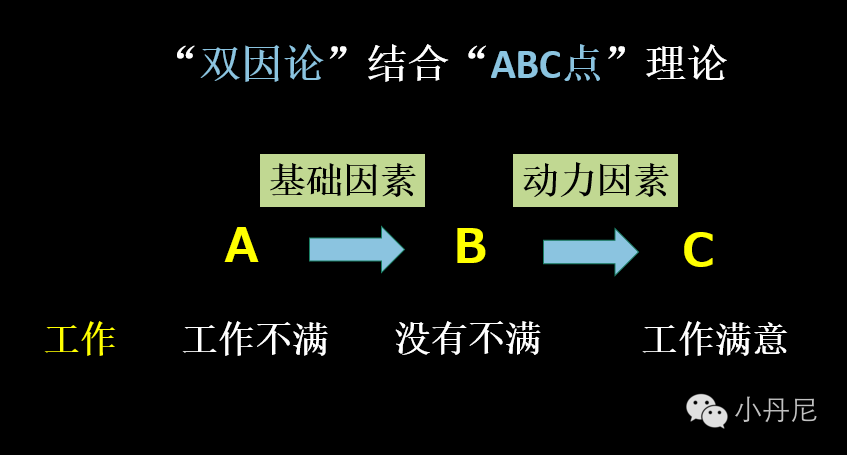

“ABC点”理论:A点是人的初始状态,B点是转化过程,C点是最终目标:

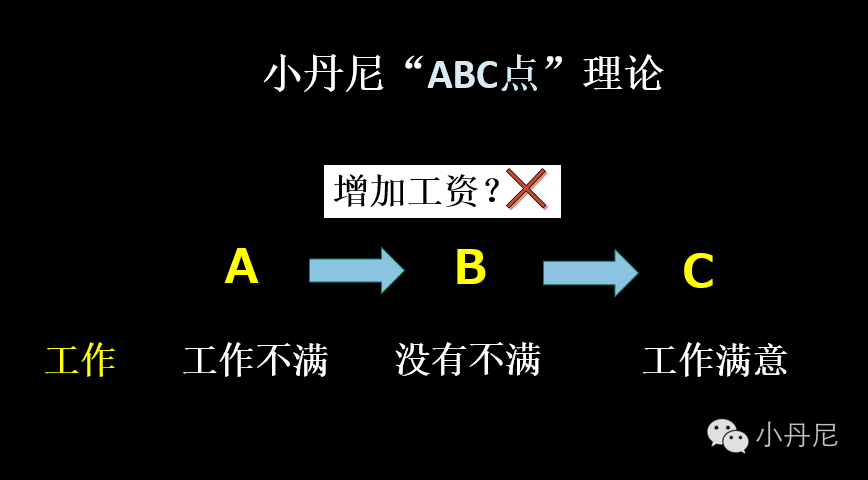

对于“工作”这一项,我们如何从A点“工作不满”转变为C点“工作满意”呢?肯定不是“增加工资”就可以简单达到目的。

如果增加工资就可以解决问题,就不会出现很多高工资的人,工作却一点也不快乐。

比如在一份TINYpulse针对华尔街3万名员工的调查报告中显示,78%的受访者对自己现在的工作感到不满意。

“颠覆性创新”理论提出者Christensen就在书中提到,当年他在哈佛商学院里认识的一些人,因为工作的不顺心经历了令人失望的事情,如麦肯锡咨询公司史上最年轻的合伙人,安然公司的总裁随着他变得越来越出名,内心却越来越抑郁,婚姻以离婚告终,又发生了财务丑闻被判重罪,造成了个人生活,家庭,事业都失败的结果。

那什么可以让人转变态度呢?

我们之前提到的“双因论”:

“基础因素”只能消除人们的不满,但不会带来满意感。

“动力因素”可以带来满意感。

如果工作的“基础因素”得到了改善,你不会立刻爱上这份工作,最多是不再讨厌它罢了,所以,“基础因素”可以实现"ABC点"理论的从A点到B点:

“动力因素”可以带来满意感,实现了"ABC点"理论的从B点到C点:

这些“动力因素”让你感觉做了对工作有意义的贡献,“动力因素”很少与外在的刺激有关,更多的是跟自己的内心和工作的内在状况有关。

接下来我们就讲讲作为管理者,如何增加员工满意度。

小结“基础因素”只能消除人们的不满,但不会带来满意感。而“动力因素”可以带来满意感。

管理者该如何做?

之前提到了“基础因素”来自外在激励,“动力因素”发自内心,而超过一定临界点时,改善“基础因素”,都只是幸福的副产品,而不是产生幸福的原因。

作为管理者,我们可以通过三种方法,激发员工的工作热情:

将“有形待遇”增加“无形情感”

将“无形情感”体现在“有形工具”

榜样的力量

接下来小丹尼具体讲一下这三种方法。

1. 将“有形待遇”增加“无形情感”

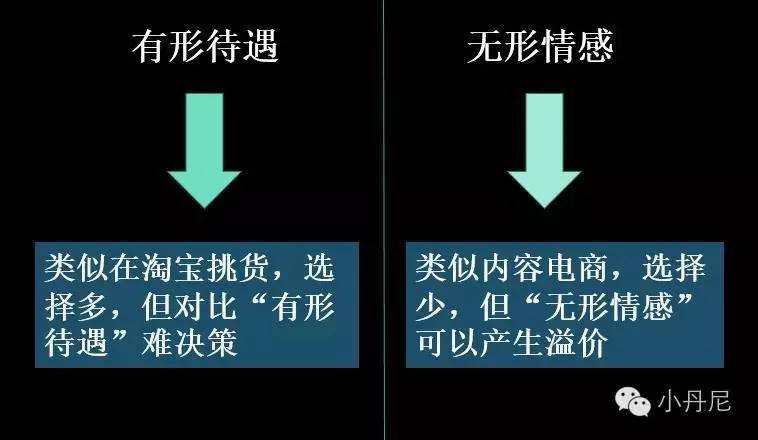

“有形待遇”通常指的是我们能明显看到的“基础因素”,如工资,五险一金,公司环境等等。为什么要将“有形待遇”转变为“无形情感”?

因为“有形待遇”是很容易和其他公司横向对比的,而“无形情感”是属于你公司自己的特色。

随着互联网时代信息越来越透明,员工很容易在招聘网站,猎头公司等渠道获取其他公司待遇信息,而这些“有形待遇”很难让一个公司脱颖而出。

如果只是对比这些“有形待遇”,就像在淘宝挑东西一样让人难以抉择。

制造“无形情感”,就像现在的“内容电商”,比如吴晓波频道买酒,罗辑思维卖书等等。将“有形待遇”转变为“无形情感”,形成你公司的特色,可以产生溢价效果,达到事半功倍的效果。

为了达到类似“内容电商”事半功倍的效果,我们可以将“有形待遇”增加“无形情感”。

比如锤子科技的老罗在招聘广告上强调,给每个程序员配备HermanMiller或者okamura的椅子,用了万元左右的“有形待遇”,让程序员们感到老板知道员工的真正需求是什么,将“有形待遇”增加“无形情感“。

将“有形待遇”增加“无形情感”最重要的一点是:需要了解不同类型员工的真正需求是什么。

比如有些公司经常给程序员发零食,几个月下来,成本就比给程序员配一把好椅子要高,本来大多数程序员的生活习惯就不太健康,所以发零食效果远不如配一把好椅子。

再比如小丹尼之前见过的一些创业公司,刻意模仿google的快乐办公环境,又是买游戏机又是买按摩椅,我们不深讲这只是模仿了google工作文化的皮毛,作为管理者可以再考虑一下:“你的员工真的像google团队一样压力和工作强度那样大吗?除了买游戏机按摩椅,有没有是你的团队更需要的呢?”

“无形情感“因素有时甚至不需要花费成本,比如找到共同的价值观,这种方式尤其见于创业公司吸纳人才。

比如李叫兽团队招聘广告:一个不做PPT的咨询公司,招募互联网营销人。

那么如何知道自己的价值观是什么呢?

可以使用管理学大师德鲁克提出的“镜子测试”,简单的说就是看着镜子问自己:“我每天早晨在镜子里想看到的是一个什么样的人?”

比如20世纪初,德国驻英国大使是当时在伦敦所有大国中最受尊敬的一位外交官。然而有一天他突然辞职,不愿意主持外交使团为英国国王爱德华七世举行的晚宴。为什么呢?因为这位国王是一个臭名昭著的色鬼,而德国大使非常不认可他的价值观:“我不想早晨刮脸时在镜子里看到自己是一个皮条客”。

所以当你感觉被日常事务忙晕的时候,不妨问问自己:“镜子中真的是我想要看到的自己吗?”

2. 将“无形情感”体现在“有形工具”

因为缺乏沟通、信息量不对称、观察角度不同等原因,管理者的“无形情感”常常不能被员工所感知。这时我们可以将“无形情感”体现在“有形工具”上。

比如Marriott,从一家街边只有9张凳子的小餐馆,50年之后发展成为世界最大酒店集团。Marriott的老板小比尔马里奥特擅长处理员工关系,他每年要亲自手写700多张便条,将“无形情感”体现在“有形”的小纸条上,让员工感受到管理者的关心。

再举一个例子,古代皇上会给功臣赏赐黄马褂,也是一种将“无形情感”体现在“有形工具”上,用来表达皇上的认可和信任。

3. 榜样的力量

有时我们过于专注如何提高对方的“动力因素”,却忽略提高自己的“动力因素”也能影响他人。通过以身作则,榜样的力量也可以影响整个集体的“动力因素”。

心理学有个现象叫“破窗效应”,就是说一个房子如果窗户破了,一直没有人去修补,隔不久其他窗户也会被人莫名其妙地打破。一块很干净的地方,如果有一个人丢垃圾,之后很多人便会毫不犹疑的继续丢垃圾,丝毫不觉羞愧。

而如果一个人做出好的行为,同样也会影响他人。

比如你去麦当劳或者赛百味,看到别人吃完餐主动收拾餐盘,你也会跟着收拾餐盘。

所以作为一个领导者,可以通过展现自己的“动力因素”影响其他员工。

比如刚被微软262亿美元收购的LinkedIn公司CEO杰夫·维纳,是公司公认的最好的分析师,对LinkedIn的所有数据了如指掌。他每天早晨五点半起床,发大量邮件:“为什么搜索效率增加了?”“为什么昨天广告营收是这样的?”,接着产品经理就跟着起床,全公司的数据分析师都跟着起床,全公司运营人也都跟着起床。LinkedIn公司员工对数据的极度关注和高效率,是榜样的力量带动的风气,实现了创始人Hoffman所说的“闪电扩张”。

相反,小丹尼曾经见过一家电商创业公司,当时是市场的宠儿,之前融资了几千万美金。但是该公司的CEO在C轮融资最关键的时刻,外出去徒步旅游了快一个月,可以想象这对团队会造成怎样的负面影响。最终这家企业在挣扎了小半年之后,没有完成融资宣布破产。

“ABC点“理论扩展

“ABC”理论看似简单,但生活中我们经常忽略这个“动态持续性”过程。

比如之前在《罗辑思维》里提到的,小伙子追女神最经常犯的错误就是“越级表白”,简单的说就是两人的感情还没有发展到合适的程度,小伙子就又是狂送礼物,又是着急表白:“当我女朋友好不好?” 这是明显的欲速则不达,当然容易被拒绝。

还有小丹尼之前在地铁上看到的现象,有些推销员手拿一张二维码:“打扰您了!我们刚刚开了家新店,请您帮我扫一下二维码好吗?”,这些“礼貌的”推销员看似很辛苦,但是推广效果非常差,很少有人愿意扫码。这就是明显的“越级”,你没有让用户产生兴趣,凭什么人家要帮你扫码?

忽略“动态持续性”过程还包括经常在朋友圈看到的拉票活动:“最萌宝宝”,“才艺之星”,“人气男神”等等,投票背后都是赤裸裸的营销活动,大部分人看到会感到非常厌烦:“我凭什么帮你投票?”,只有少部分人碍于朋友情面,不得不投一票。

“ABC理论”不仅可以用于企业内部管理提升,还可延伸至营销领域。

请记住“ABC理论”的核心是永远关注“动态持续性”过程,所以营销也不可能直接让消费者从“不想买你的产品”直接转变为“购买并成为你的粉丝”。俗话说是“不能一口吃成一个胖子。”

比如你的产品是锤子手机,影响消费者从讨厌你的产品转变成为你的忠实粉丝,需要经历:

Attention引起注意,如老罗王自如舌战。

Interest引起兴趣,关注了老罗的微博。

Search主动搜索,搜索观看老罗演讲“情怀”发布会。

Action购买行动,去官网下单。

Share人人分享,经过使用被硬件设计和细节打动,成为忠实粉丝主动宣传。(“ABC点“理论延伸:消费者行为中AISAS模型)

关于“ABC点”理论更详细内容,可以看小丹尼另一篇文章:

营销人不是文案人:为什么文案写得很花哨,却卖不出多少产品?【区分“过程营销”和“旅程营销”】

本文应用场景

通过“双因论”,了解是什么可以让你热爱工作。

管理者通过小丹尼提到的三种方法,激发员工工作热情。

“ABC点”理论应用广泛,如营销领域,永远关注"动态持续性"过程。

评论