文丨魏翔(中国社会科学院财经战略研究院研究员、中国社科院大学商学院教授)

前段时间,一篇名为“为了不被中国超越,美国再次修改GDP统计方法”的网文引起很大关注。文章指出“美国又改变GDP计算方式了”“居民自己在家炒菜、做饭、扫地拖地、照顾孩子都要纳入GDP”。文章还惊呼“2020年美国GDP同比下降3.4%,按新计算方法,仅下降0.9%”。这种“新方法”刷新了大多数人的认知,美国真的偷换了GDP核算法吗?家庭生产是否应该被纳入GDP核算?

笔者查证后发现:第一,美国还没有修改GDP核算方法;第二,这篇文章中关键信息的来源——美国经济分析局高级经济学家Benjamin Bridgman等人的一篇论文,(见文末参考文献1),其主旨是提请国家和大众关注“家庭生产”的重要性,并指出新冠病毒大流行导致家庭生产的时间增加,为相关衰退提供了缓冲。

尽管家庭生产是否应该被纳入GDP核算尚存争论,但是,面对疫情带来的全球性经济冲击,对家庭生产经济价值的再认识能为我们熨平经济动荡、抢占复苏新机会提供宝贵的指引信息。

新冠疫情使传统核算法过时了吗?

Bridgman对闲暇时间配置、家庭生产和经济核算漏损的研究并非2022年之新举动。早在十几年前,国内就有对家庭生产和统计核算的相关研究,并呼吁对家庭生产进行系统核算(林玉伦,2009)。而Bridgman(2022)在此前也对同一议题做了较为深厚的研究积累,撰写了 “国民经济中的家庭生产核算—1965-2010”和“国民经济核算中的家庭生产核算-1965-2014更新”两篇重磅论文。

在2022年之前的研究中,尽管Bridgman指出,在现代经济体国家中应认识到除了工作内的生产外,家庭内的生产也会产生明显的经济价值,但是他强调,家庭生产对整个国民经济核算的贡献度随着时间的推移正在下降。这是因为随着经济发展,越来越多的女性从家庭转向工作,家庭生产的主力军正在被市场力量所替代(Bridgman et al.,2012)。例如,算上家庭生产的价值,美国1965年的GDP将增加37%,到2008年这一数值下降为26%,到2014年则进一步下降为23%(Bridgman,2016a)。而且,在最近几次纯粹经济衰退中,家庭生产对GDP的几乎没有产生积极影响,反而抑制了复苏(Bridgman,2016a)。这是因为,当经济衰退时,劳动参与率的下降主要来自男性的失业,而男性退出市场工作并不会助长家庭生产,因为无论他们是否工作,他们做的家务都差不多。

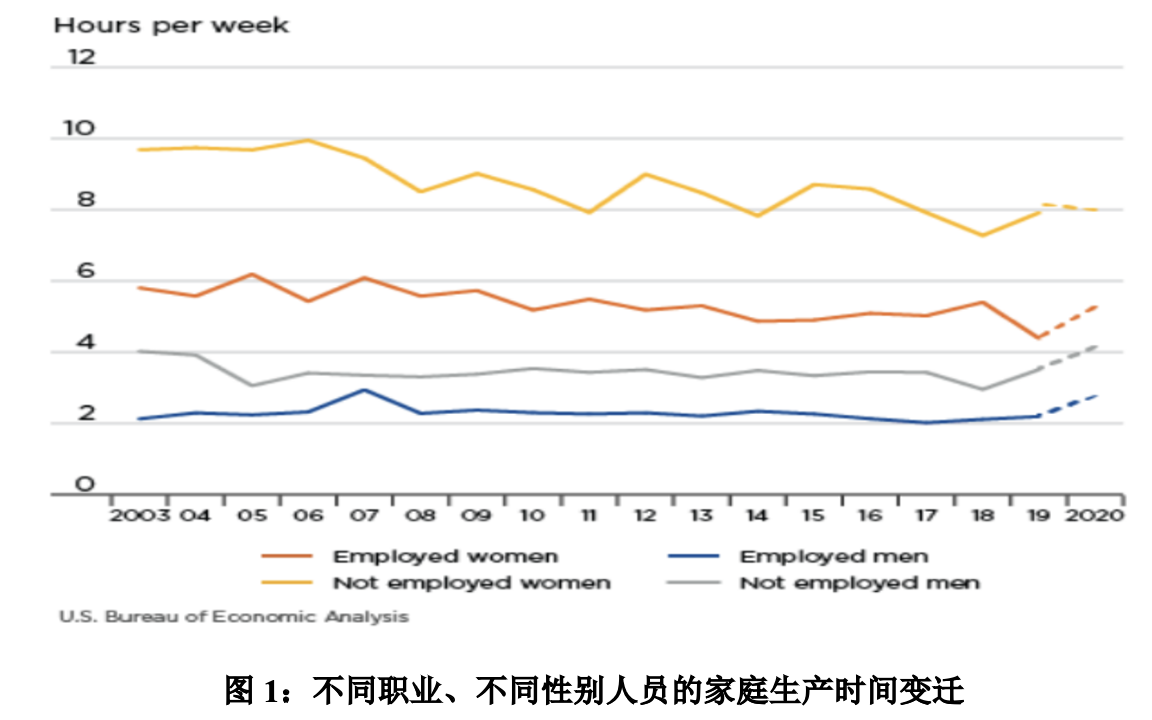

不过,这次新冠大流行使家庭生产的经济地位发生了不少改变。疫情带来巨大的经济冲击,但和传统的经济危机冲击不同,这次疫情的主要特点是增加了人们在家里的时间。这就产生了一个自然的推测:人们在室内的家庭生产增多了(图1显示,人们在2020年的家庭生产时间出现了明显的“翘尾”)。

“家庭生产”这个词最早由经济学诺奖得主Becker(1965)所定义,是指对应市场活动的家庭活动。比如在家照料孩子对应的市场活动是保姆业务;在家锻炼身体对应的是市场上的健身房活动;在家做饭对应的是餐厅里的厨师活动等等。既然有对应的市场活动,就必然存在市场上的交易价格,这个价格就是家庭生产的价格或机会成本。

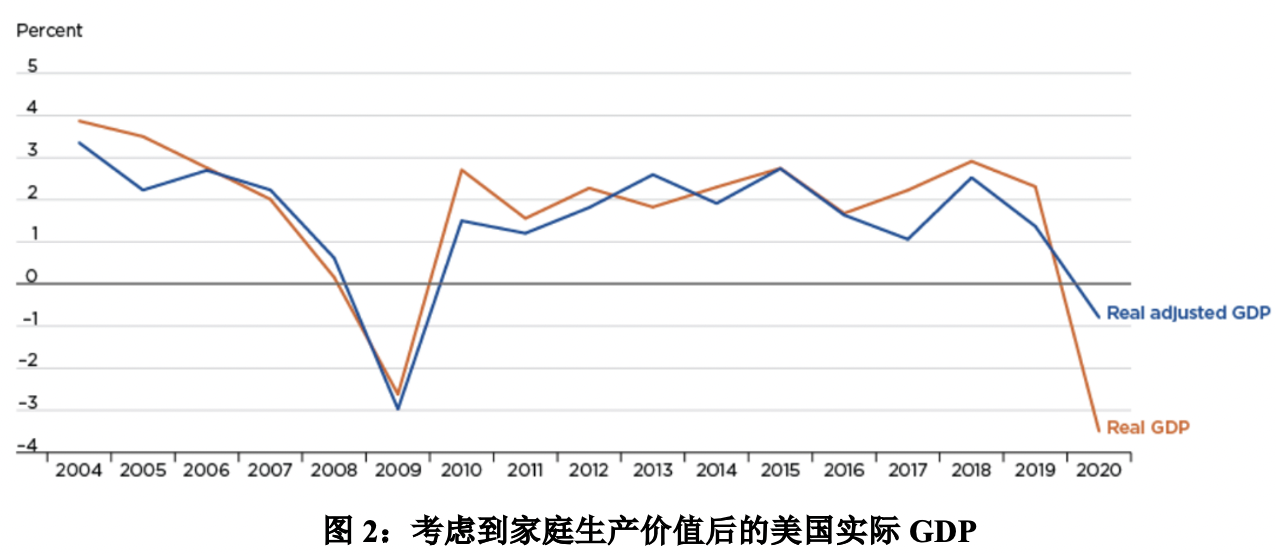

按照通行的GDP核算法,即便家庭生产具有隐形的价格和实际的产出,但根据美国经济分析局的测算,就算将家庭生产统计进GDP,在过去几十年(1965-2014年)中其对GDP的影响仅仅是聊胜于无。然而,这次疫情显著增加了人们的家庭生产,家庭生产对GDP的影响就显得较为突出了。由于实际上仍然属于无偿活动,因此并不纳入GDP。没有在市场上工作的人更多地从事家庭生产,这一变化对妇女来说尤其强大。为此,Bridgman等(2022)增加评估了2018-2020年间家庭生产对美国GDP的作用,他发现,家庭生产对新冠带来的衰退起到了缓冲作用——如果考虑到家庭生产的贡献,那么美国2020年的经济衰退就不是-3.4%,而只是-0.9%(如图2所示)。这一发现与leuhina and Yu(2020)的研究结果类似。

值得注意的是,Bridgman等(2022)明确指出,上述结果不足以过分强调家庭生产的额外作用,更不足以提示政府更改GDP核算方法。因为新冠疫情属于特殊冲击,工作时间的变化主要是由于人们从就业转向失业,这种冲击只是一次性地临时增加了人们的家庭生产时间。

家庭生产——识别“高质量发展”、重审不平等的新抓手

诚然,家庭生产的价值不足以引发GDP核算方法的大改造,但是,关注到家庭生产广泛存在于现代经济体中是一个光辉的进步。家庭生产的概念有助于我们更好地理解与衡量“高质量发展”。

在高质量发展中,一个巨大的难题是对幸福、休闲、家庭和谐等高质量因素的量化测算。如果我们只能抽象而主观地测度这些高质量指标,当然就难以将高质量发展落实到具体的生产任务和发展目标中去。为此,虽然我们不需要将这些抽象指标都纳入GDP,但仍然需要对此进行量化测定。为了达到这个目标,早在1970年代,Nordhaus和Tobin(1973)就开发了一套特殊的核算账户来衡量家庭资产、非市场工作和休闲的价值。这种估算在1965年使国民生产总值(GNP)翻了一番。而更为主流的方法是利用“时间利用调查”(Time Use Survey)的数据来建立卫星账户,通过衡量人们在家庭中的时间配置及其产出价值来测度家庭生产的价值,这些家庭生产的价值可以“折算”为家庭和谐、休闲娱乐、幸福感的具体经济价值(Bridgman et al.,2012)。

基于时间配置的家庭生产折算法为我们衡量经济质量尤其是生活质量提供了绝好方法。正如许多经济学家所指出,在衡量经济质量方面GDP是一个有明显缺陷的指标。休闲、不平等、死亡率、发病率、犯罪和自然环境是影响国家经济质量的重要因素,可它们在GDP中没有体现出来(Stiglitz,Sen, and Fitoussi 2009)。为此,来自斯坦福大学的著名宏观经济学家查尔斯·琼斯建议结合消费、休闲、不平等和死亡率来反映经济福利的质量增长(Jones and Klenow,2016)。其中,消费、不平等和死亡率均有可行的量化指标来衡量,唯有如何休闲的经济价值在学术上存在相当的难度。注意到和生产或工作不同,休闲活动几乎都是发生在家庭时间而非工作时间中,因此家庭生产的价值评估必然包括对休闲经济价值的评估。据此,可以发现,对家庭生产的价值重估显然为经济学家们度量经济发展质量开辟出一条康庄大道。

基于以上事实,家庭生产能帮助我们更好地理解“发展速度和发展质量”之间的关系。将家庭部门的价值考虑进国民生产总值,会加大GDP的年产值数量,但却会减缓产出的增长速度。例如, 1965年至2014年,美国的名义GDP年均增长6.6%。如果将家庭生产计算在内,这一增长率将降至6.4%(Bridgman,2016a)。也就是说,考虑进生活质量后总GDP的体量会增加,但是由于代表生活质量部分的经济活动(如家庭休闲、陪伴父母、烹调美食)几乎都是不追求效率而追求体验的“慢生活”,于是考虑家庭生产后的总GDP增长速度就会“主动地慢下来”(Bridgman,2016a)。经济体这种主动放慢速度有别于由于经济困难被动地慢下来,前者是高质量的“悠闲增长”,后者是高成本的“经济衰退”。

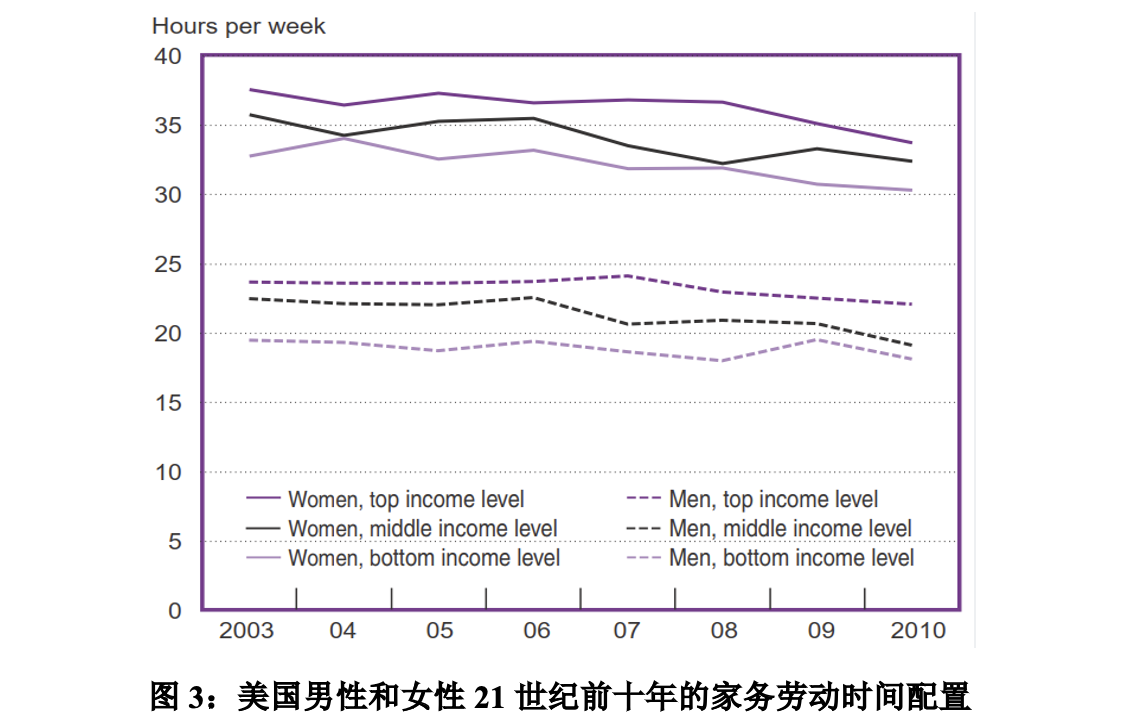

此外,利用时间配置数据衡量家庭生产的价值还为国家重审不平等提供了新抓手。除了少数国家外,世界上大多数国家仍处于男权社会,男女之间的收入不平等长期存在、难以根治。而男女之间的收入不平等表面看存在于工作场所内(如同工不同酬问题),而实际上却根植于家庭生产之中。例如,进入21世纪后的十年内,美国所有男性群体的家务劳动时间均比相应的女性要少得多,而男性的平均工资收入也比相应的女性群体要高。因此,如果考虑到家庭中的价值,那么这段时期内美国男女的收入不平等也许没那么大——女性创造了更多的家庭隐形收入(例如妻子照料孩子可以节省保姆费,相当于为家庭挣取了收入),虽然这种收入没有被传统的收入核算体系表现出来。

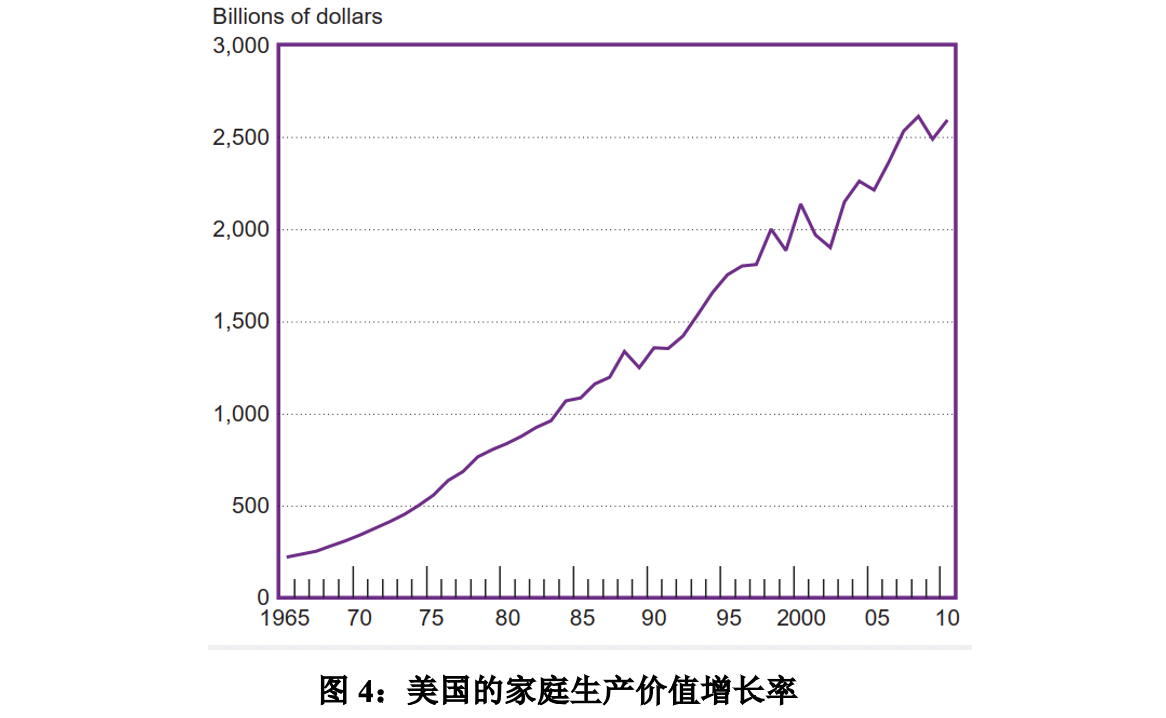

此外,一个观察经济发展质量的新视角是观察家庭生产价值的增长率和经济增长率之间的相对关系。例如,从1965年到2010年,美国家庭生产的总体价值年增长率为5.6%,比同时期的GDP年增长率6.7%低了1.1个百分点,相应地,在1965年家庭生产的价值大约占GDP的30.1%,到2009年这个比例下降到17.7%。这很好地反映出经济发展质量的两个事实:一是经济发展创造出更多的市场价值,将人们从简单重复的家庭活动中解放出来,市场分工带来了质量改进;二是家庭服务对经济发展的影响作用随时间而下降,人们可以通过市场交易和交换更容易地购买或替代家庭服务。

家庭经济与中国的疫后复苏

关注、测度和追踪家庭生产的经济价值对中国在疫后恢复经济和开创产业新机会具有丰富的启迪作用。

在宏观方面,关注和测度家庭生产能帮助城市管理者厘清发展指标、获取下一步的发展抓手。我们已经是第二大经济体,但是,经济学家已发现,经济体量难以反映一个经济体的发展潜力和发展动力。在许多快速增长的国家和地区,人均GDP增长的一个重要来源是要素积累:投资率和工作时间的增加(Young,1992)。然而,实践证明,这种增长是以牺牲当前的消费和休闲为代价的,因此缺乏增长潜力(Jones and Klenow,2016)。这些经济体包括中国香港、爱尔兰和博茨瓦纳等。根据Jones and Klenow(2016,table 9)的测算,在1987-2007年间,中国因休闲等代价损失了近1个百分点的潜在增长率。那么,该如何理解一个国家或一个城市的增长潜力呢?

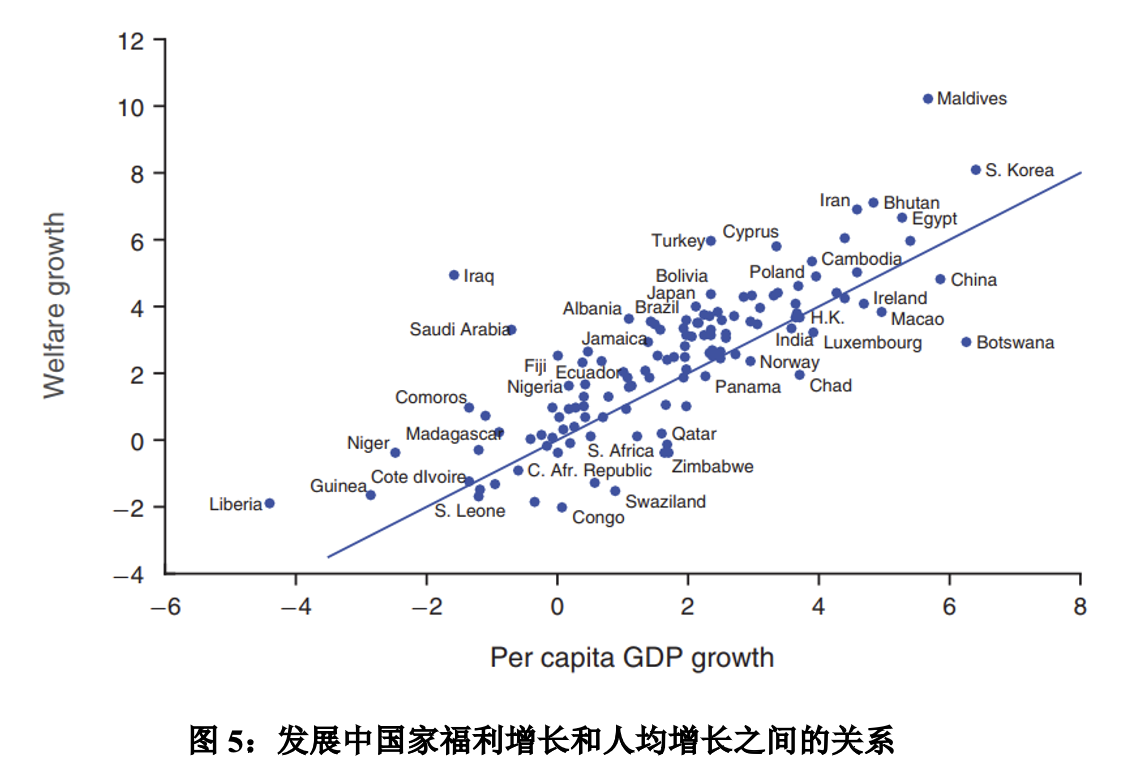

在疫情之前,中国的大部分城市通过投资拉动的规模经济实现了较高的经济增长、跨越了基本的收入门槛(全国的人均GDP已跨过12000美元门槛)。这是伟大的成就,但也给疫后的区域经济复苏带来了挑战:再靠要素投入实现增长必然面临边际递减的困境,只有孕育并展现出“增长潜力”才能进一步地招商引资、招才引智,实现可持续增长。在此,家庭生产和家庭经济的理论揭示,增长潜力来自于福利增长——几乎所有发展中国家不断的高速增长均需伴随相应的福利增长(见图5),中国显然也处在这样的进程中。当福利增长失速,增长潜力便会迅速暗淡下去(Jones and Klenow,2016)。与人均GDP相对应,家庭生产及其产生的家庭资产是衡量福利的重要微观指标。在所有家庭生产活动中,最活跃也最能体现现代家庭福利价值的因素是“闲暇资产”(leisure capital)(Bridgman,2016b)。人们在家庭中实现休闲活动(即生产闲暇产品)时需要两种投入要素:闲暇时间和闲暇资产,后者包括健身器材、电视机、智能手机、书籍、咖啡机、茶叶、露营帐篷、越野车,这些资产在经济系统中是消费品,在家庭生产中却是生产投入要素。在过去的一个世纪里,随着人均收入的增加,富人和穷人的休闲时间都在增加,但是在很多国家(比如美国)闲暇资产却更加向富人家庭集中,这就加剧了社会的收入不平等状况:富人不但拥有更高的收入而且拥有更高的休闲享受和家庭福利(Bridgman,2016b)。这会给城市发展带来两个严重后果:一是不平等加剧会抑制经济稳定发展;二是普通家庭的福利损失会降低整个城市的增长动机和发展动力。

以上结论提示我们的城市管理者,跨过一定的经济收入门槛后,要想进一步吸引人才、招商引资,就需要让外界树立本地区具有增长潜力的信心,一个重要做法就是构建本地的人文产业带、提高普通家庭的闲暇资产、增强老百姓家庭生产的质量——区域内家庭福利的潜在增长就是本地经济可持续增长的强烈信号。

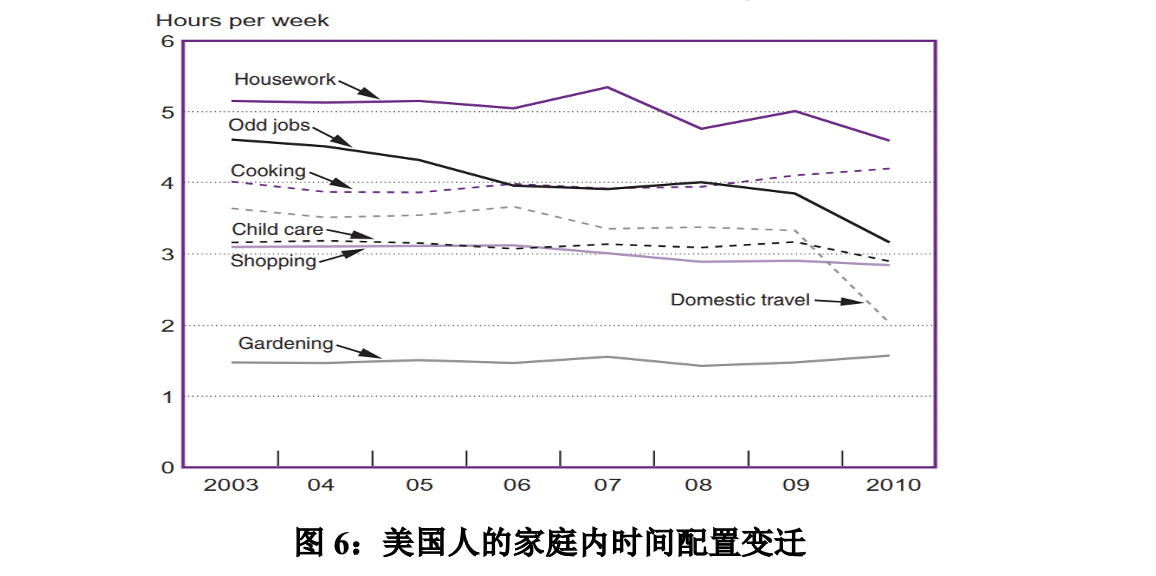

在微观方面,家庭内的时间配置研究极具产业预示涵义。疫情增加了人们在家庭内的活动时间,这种趋势在元宇宙、人工智能等新技术的助推下有延展下去的趋势。对此,如果我们能追踪到人们在家庭时间配置上的偏好和特征,就能很好地预示产业的新机会。图6显示,2003年-2010年,美国人在家务劳动、业余打零工、国内旅游上的时间大幅度减少了,取而代之的是,在做饭和园艺上的时间大大增加了。无独有偶,这个时期美国的厨具自动化产业和小型园林设备业出现了井喷式发展(Bridgman et al.,2012)。

只要企业家能更好地跟踪和发现家庭生产中人们的偏好变化,就能很好地预测未来产业的新机。以这次疫情中涌现出的“露营热”为例,一些专家认为这是疫情带来的休闲需求在特定情形下的外溢,不具备长期性,只是“临时井喷”而已。但是,如果观测到休闲装备和户外设施正在成为家庭生产休闲产品的“闲暇资产”,而且闲暇资产正在进入家庭的常备采购清单,那么,就会对疫情后的休闲装备市场复苏和增长持以更乐观的态度。

参考文献:

- Benjamin Bridgman.,B. Dugan,A. Lal,M. Osborne,M. and Villones,S. 2012. “Accounting for Household Production in theNational Accounts, 1965–2010”, Survey of Current Business,5:23-36.(注:文章开头提到的网文没有列明引用文献来源,但从文章中直接拷贝的数据“3.4%”和“0.9%”来看,文中所提的“新核算方法”来自这篇文章。)

- 林玉伦,2009:“中国住户生产核算相关问题研究”,《统计研究》第6期,第66-71页。

- Bridgman,B.,2016.“Accounting for Household Production in the National Accounts-An Update 1965–2014.” Survey of Current Business, 2:1-5.

- Bridgman,B.,Craig, A. and Kanal,D.,2022.“Accounting for Household Production in the National Accounts-An Update 1965–2020.” Survey of Current Business, Volume 102, Number 2:1-13.

- Leukhina, Oksana, and Zhixiu Yu. 2020. “Production and Leisure During the COVID-19 Recession.” Working Paper 020-025B. St. Louis,MO: Federal Reserve Bank of St. Louis.

- Nordhaus, William D., and James Tobin. 1973. “Is Growth Obsolete.” In The Measurement of Economic and Social Performance, edited by Milton Moss,509–534. New York: Columbia University Press.

- Stiglitz, Joseph E., Amartya Sen, and Jean-Paul Fitoussi. 2009. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/.

(文章仅代表作者观点。责编邮箱:yanguihua@jiemian.com。)

评论