大家好,我是一刻talks的讲者严蓬,笔名叫电子骑士。今天想给大家讲讲科幻电影。

第一个问题就是说美国的科幻电影大家都知道,这个好莱坞的科幻电影,基本上一年都能有个好几部,在咱们这儿放。中国的科幻电影至少现在是没有一个特别成型的,特别好的。以前有《霹雳贝贝》,然后《大气层消失》等,那都太早了,八几年的事。

《霹雳贝贝》

现在为什么中国没有科幻电影?然后我们是不是一定要有科幻电影?为什么呢?因为好多国家都没有科幻电影,大家知道,不是说所有的国家都在那,拍科幻电影的。但是中国为什么要拍科幻电影?

首先一个,中国有一个非常大的电影市场。它仅次于美国,甚至马上就要超过美国了,至少从票房上来讲,有400多亿。那么两三万块屏幕,除了美国以外,世界上最大的电影市场就在中国。换句话说,就是中国电影市场是最像美国的电影市场的。

欧洲为什么没有形成一整套的(体系),为什么没有科幻大片?吕克·贝松拍一个片其实也就是个中小成本的,比如《超体》。

《超体》

为什么?因为它(欧洲)没有那么大的市场。它也不太需要必须得出现这样的科幻片。但是中国这么大的市场里头,它就需要这种类型。因为什么呢?统计来讲的话,最近的一二十年,北美的电影市场里头,居票房前十的,基本上每一年都会有两到三部是科幻电影。就是高票房的电影的30%都是科幻片。

那么很显然,不管是从市场的整体来讲,还是从这种经济利益的驱动来讲,我们是一定要拍科幻片的。我们的市场跟美国(电影市场)非常地像。所以我们需要这样一个大片的这种体系,特别是科幻的这种大片。

但是呢,怎么去做,我们现在没有一个很好的一个尝试。大家会发现,我们现在最期待的一个就是《三体》,电影版的《三体》。

《三体》

但是最近有好多的,这个事情出来,显然这个片子是不太顺利的。它可以看作是我们现在,科幻电影发展的一个缩影。说实话,就是有一点点急功近利。甚至挺明显的。它的整个运作的过程,选择的导演,包括制片方,整个的这个阶段,为什么到现在出了一些问题?跟它的运作方式是有关系的。

那么在美国的话,一个这种大片,特别是一个科幻电影经常都要经过两年三年,甚至更多年的筹备。大家知道詹姆斯·卡梅隆筹备《阿凡达》,筹备了很多很多年。

《阿凡达》

他在七八年以前,就是拍《阿凡达》的七八年以前,他就开始研究各种的这种3D的拍摄的技巧,技术。所以他引领了一个3D电影的一个潮流。这个都是有大量的这种准备。

另外,中国需要什么样的科幻电影?《三体》是一种,还有一种大家说了,我们可以去拍一些像《这个男人来自地球》,或者《慧星来的那一夜》,就是那种小成本的这种的片子。这两个的关系是什么样的?到底哪一个能对我们中国的这种科幻电影这个市场,起到作用呢?

我觉得从美国的这么一个借鉴来看的话,第一点,我认为还是要有科幻大片,商业性的科幻大片。这个东西是什么?是一个打头的。它是起到一个整体的产业推动作用的。也就是说好多人觉得,哎呀我们不一定拍美国那种又打又热闹,那么花哨的这种大片,我们拍一些有趣的,比较独特的,中国味道很浓的小成本的科幻片,可以不可以?可以,但是大家记住,商业科幻大片,是真正能对整个电影产业起到推动作用的。而中小成本电影,很难做到这一点。

比如说1977年,卢卡斯拍了《星球大战》,然后出现了工业光魔公司,对于科幻电影,甚至对于整个电影的特效,起了极其重要的推动作用。

《星球大战》

从1977年,作为一个分界线,之后你就会发现,特效可以说是一日千里的速度在发展。在之前都是些比较简陋的,一些物理特效,就是化妆,然后弄个钢铁的家伙在那儿,当机器人,那种的。CG特效从1977年之后一下就发展起来了。而且就出现了所谓的,就是暑期档、商业大片等等这些的概念。

整个的(电影)工业体系,工业流程就完全都变了。在1977年之前,没有一个完整的特效公司。《阿凡达》出现以后,对整个的电影3D的这种潮流,就起到了一个非常强劲的推动作用。而且它又让这个特效,进了一步。所以说这种的电影,这种的商业大片,它是会对整个的商业流程,商业布局,然后包括对于比如说特效公司,或者说是某一个环节都能起到推动地作用。这种东西是一个全方位的。没有这个,一个国家的电影产业是很难,就是向前发展的。

所以说这个里头不牵扯到一个电影好坏这个问题,它是一个产业问题。也就是说,首先一个国家如果想有非常好的这么一个拍科幻,奇幻电影的这么一个产业链,必须得拍大片。这是必须的,必须要做的。但是从另外一个角度来讲,也一定要有这种中小成本的,特别有意思的这种片子出来。为什么呢?这是一个两极。那边就像一块土壤,它是培育创意的,是培育人才的,储备的,实验的这样一块土壤。然后大片是商业的,是产业的,甚至包括是资金的。然后呢,是能让你让明星也好,让导演也好从一个一般导演,走上一个大导演的路子。大家知道,你要能把控一个商业大片,说明你对整个片子的把控力,说明你对产业的理解,都是非常深刻的,不仅仅是会花钱而已。

《美国队长3》

所以呢,中小成本独立制作的科幻电影,是起到一个提供着新鲜血液,输氧的这么一个作用。所以大家可以看看,现在整个的北美电影市场,基本上就是这样两块,一块是商业大片,一块就是独立的中小成本的电影。我说的这个不仅仅是科幻电影,包括一般的电影,很多现在商业片的大导演,都是从那一小块地方出来的。比如说现在像这个《美国队长3》,包括像《复仇者联盟》,这些导演他们以前都拍过一些很有意思的小片子。他们都很有创意的。

《哥斯拉》

比如说像《哥斯拉》的这个导演,之前就拍过一部非常低成本的一个科幻片,叫《怪兽》。然后那个片子整个的都没有什么特效,就在结尾的时候,出现了一点怪兽的场景。但是呢,你能看出来他的想法,他对怪兽形象的把握等。这就为他后来拍《哥斯拉》这样的商业大片,给打下了非常好的基础。

所以这个体系如果没有没建立起来,你光想着拍商业大片,没有血,没有氧气,没有这些养料,那你支撑不起来这个商业大片的市场。人从哪来?导演、编剧、制片人需要从那种有创意的有想法的这种人当中来。不能说这个人说我就是为了赚钱,所以我要做这么一个片子,这样的思路是很难做好电影的。

所以这两块我们现在,处在一个都有点缺失,然后都有点摸不着门路的这种状况。而美国现在它形成了一个比较好的一个平衡,商业大片在前头打头阵,后面跟着这种低成本的,独立制作的片子。然后这种片子有可能有一部突然出来,大家觉得非常地有意思,然后它会带起一些风潮,带出来一些人,一些演员,一些导演,等。

《弗兰肯斯坦》

那么再有就是说科幻电影,它和别的类型有什么不一样的地方?它的核心,它的特点到底在哪?好多人就说了,科幻电影嘛,看什么?看场面,看特效。难道场面特效就是科幻电影的核心吗?就是它的最本质的东西吗?显然不是。这样的话,它和奇幻电影,和一些其他的带有奇观的电影,那有什么区别呢?

我觉得科幻电影我原来的一个看法是,它是对于人们内心恐惧的一种表达。所有的特别有意义的,特别有价值的科幻电影,基本上都是这样。因为科幻片最开始的时候,和恐怖片就是同时出现的。就是或者说它是从恐怖片衍生出来的,因为最早的科幻电影就是,1933年的《弗兰肯斯坦》,它就是跟恐怖片似的。

《金刚》

那时候的科幻片就是有好多怪兽,像当年的《金刚》啊,等这些片子。那么到后来,这个科幻电影它反映的是什么呢?经常反映的就是人们对于现实和人们对于科技社会的恐惧和疑惑。

你可以看看,《终结者》、《黑客帝国》,包括《阿凡达》,就是你只要能列出一个比较不错的科幻电影,它一定是有一种对现实的疑虑、反思和对于科技社会的一个恐惧感。它把这种恐惧表达出来,虽然有的时候它是潜在的,非常潜在的。

《终结者》

最早的《哥斯拉》就是对于核弹、核战争的一种恐惧,它最后就变成了一个怪兽了。那么《终结者》大家能看出来,《终结者》就是对于一个机械的社会,这么一种恐惧感。因为这种机器人,是无休无止的,永远不会停止的。詹姆斯·卡梅隆说他拍这个《终结者》,原因就是他做了一个恶梦,有一个打不死的机器人,一直在背后追他。当然他那会儿有一个很现实的问题,就是因为他拍一部电影,老拍不完,制片人在背后追着他,所以他就得病了,他就做了这么一个恶梦,其实就是一种转化。但是他表达的其实是现代的科技社会,无处可逃。然后这个人,这个机器人能够千变万化,然后他还是连网的,天网无处不在。这样的一种恐惧感。

所以说要拍科幻片,就是我们中国的科幻电影,怎么拍?不是说现在经常在讨论的,我们要拍软点,拍硬点,好像说我们钱多的,我们就拍得硬一点,钱少呢我们就拍得软一点。然后我不会拍硬的,我就拍软一点,什么叫软?什么叫硬?他好像觉得就是视觉奇观多一点,有飞船,有外星人,这就叫硬。如果没有,我这个机器人只是一个辅助,然后我里头是个爱情故事,这就叫软。

根本不是这样的。科幻电影其实没有必要要用这种两分法来分软和硬。实际上是看它的内核,就我刚才说的内核,如果它没有这种反思性的内核,那你就可以认为它比较软,换句话说它只是就是披了一层科幻的皮。

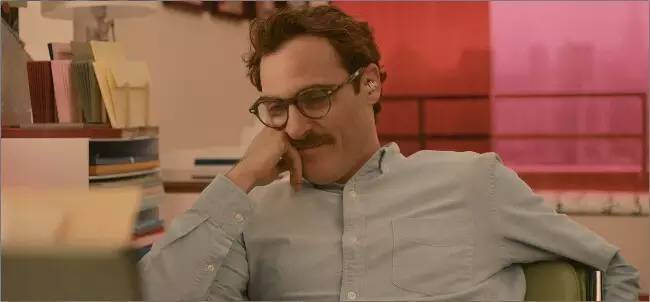

《HER》

比如有些确实它就是一个爱情故事,对吧。如果它甚至连一点对科技社会的理解和反思都没有,那它就是一个纯粹的爱情故事。但是比如说像最近这几年,《HER》,那个《她》,那个里头它除了是一个宅男的爱情故事以外,它还是对这个信息时代的这个社会的一种理解。也就是说,跟你谈恋爱的是一个操作系统,而且这个操作系统不但在跟你谈,它在跟无数人在谈恋爱,但是你分辨不出来。这就跟我们看那个微软小冰什么这种,人工智能一样。这是未来的一种可能,这是我们在现代这种社会里头,对于人际交往的一种恐惧。因为你不知道这种科技,会不会把真正的感情,真正的人性隐藏起来,隐藏得非常之好,甚至你都不能分辨出来。是这种恐惧感。

如果没有了这层,它只是一个简单的爱情故事的话,那么这个电影就不会有这么有意思了。

所以说这个软和硬并不是看它有多少外星人、机器人、光剑等这些,表面上的元素。而是看它的思想,看它对现实社会的一个反应。因此科幻电影恰恰是最反应现实社会的一种类型。其他的一些片子,比如说爱情片,比如说动作片,比如说这种惊悚片,它可以是一个比较纯粹的一个电影。我就想讲一个吓人的故事,那我就拍一个惊悚片。但是科幻电影它一定是要跟现实是有关系的。绝大多数的科幻电影都是跟现实有很密切的这种关系的。

《黑客帝国》

我们现在中国拍科幻电影,我不说那些硬件的问题,钱的问题,比如说一些特效什么的问题,我觉得那些问题其实是细枝末节,可以解决的。最重要的是对科幻电影的理解,是对现实的理解和对梦想的理解。就这两点。你或者给人呈现一个非常有意思、非常有深度的,然后隐藏在背后的一个现实。或者给人呈现一个非常有趣的、非常了不起的、超越现实的梦想。如果这两者都没有,那么拍不出科幻电影的。所以我觉得中国现在科幻电影的问题,就在这。其他的东西我觉得我们通过时间,通过经验的这种积累,都能够解决。我今天就讲到这,谢谢大家!

这是“一刻讲者”严蓬(竺灿影业副总裁,影评人)在一刻talks的分享。

评论