文|音乐先声 丁茜雯

编辑|范志辉

这两年,亚洲偶像市场有点卷。

一边是,中国练习生因为选秀终止,不得不将眼光转向日韩市场,寻求新的职业机会。另一边,在偶像遍地的韩国市场,早已在日本拥有稳定粉丝群体的宫胁咲良、高桥朱里等,也选择在韩再度出道。

其实,自80年代开始,日本陷入泡沫经济鼎盛时期,人们也在社会潮流影响下开始寻求精神消费,带动了从70年代开始兴起的偶像产业进入新阶段,在这一时期创造了辉煌的偶像热潮。

其中,不乏有影响到后期偶像模式的小猫俱乐部、少年队等。90年代泡沫经济走向破灭,以SMAP为代表的日本偶像也在音乐和影视之外寻求新路,逐步走向综艺、舞台剧等领域。当时所属SMAP的木村拓哉,更是一度被称为“日本经济复苏的救世主”。

那么,以往圈地自萌、风格自成一派的日本流行偶像,为何也开始将目光放到海外市场?出走海外镀金会是新时代下日籍偶像的最终归宿吗?

日本偶像为何出走海外?

说起来,日本作为第二大音乐市场,不管是历经最为艰难的泡沫经济时期,还是在后来的互联网浪潮冲击下,都尚且保有着能够自给自消化的一套玩法。

但2010年之后,BoA、东方神起、KARA等韩国偶像作为“先驱部队”打入日本偶像市场,K-Pop开始涌入。经由近十多年的发展,现下的日本偶像市场也被K-Pop偶像成功瓜分一片天地。

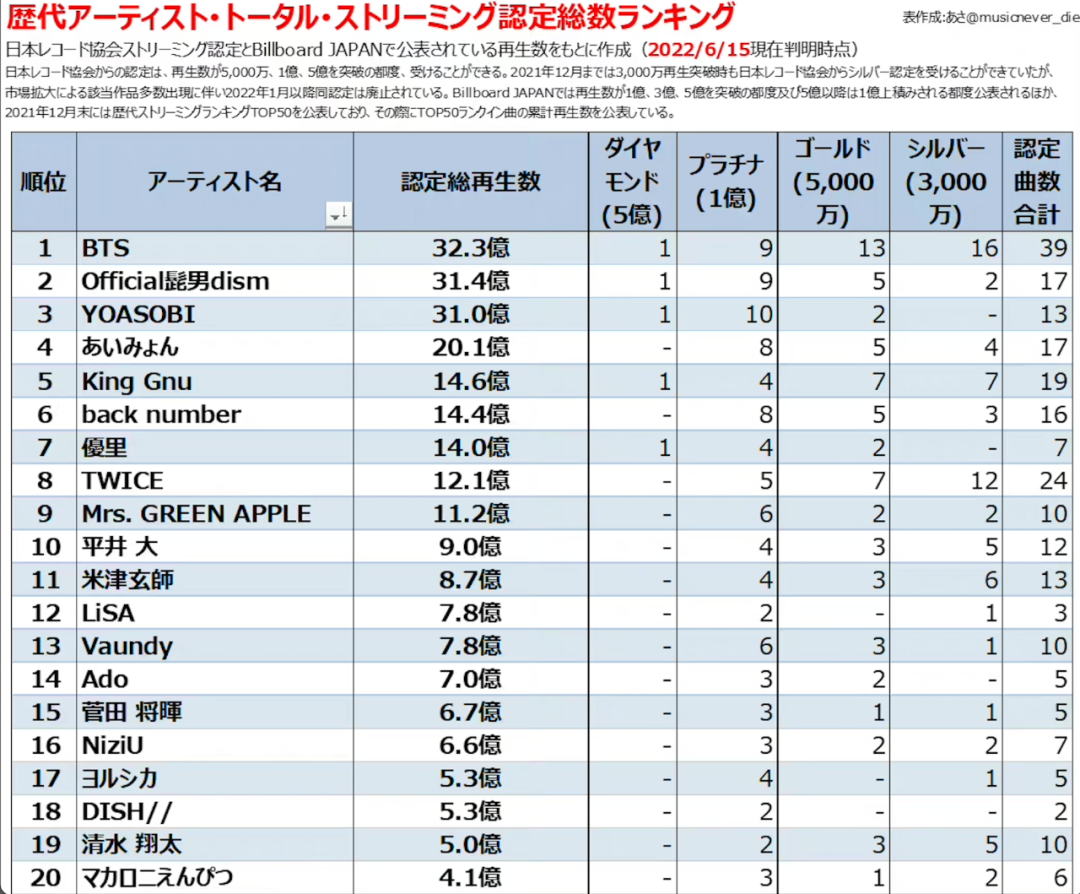

据日本唱片协会统计,截至2022年6月15日之前的历代本土艺人流媒体排名显示,前十名中便有防弹少年团、TWICE两组K-Pop系偶像,防弹少年团更是以32.3亿认定总再生数位居历史一位。仅以防弹少年团来说,其于2020年发布的单曲《Dynamite》更是以11周打破Offical髭男dism、瑛人创下的15周日本流媒最快破亿纪录。可以说,在K-Pop的冲击下,日本偶像不得不开始面对本土市场的多元竞争。

另一方面,也有像TWICE这样拥有日籍成员的K-Pop系偶像,在韩成功占据一席之地后再去“闯日”,反倒令日籍成员在日本土获得了不亚于日本头部艺人的曝光待遇。比如TWICE成员名井南,便是在日面试偶像失败,却在韩成功出道跃身一线女团并“衣锦还乡”。某种程度上,给日本偶像打出了“出口转内销”的样本参照。

与此同时,“韩产日本偶像”也悄然入局,冲击着日本传统偶像产业的保守运营。由韩国JYP娱乐在2020年推出的女团NiziU,便是典型代表。NiziU经由日本NTV电视台全程播出出道企划节目《彩虹桥》,由JYP娱乐社长朴振英选出成员并参与团队制作,而NiziU的运营则由日本索尼音乐负责,JYP娱乐则从中抽取利润。

这种模式也促使两方发挥最大优势,推动NiziU一经出道便创下日本女性艺人首次Oricon数码专辑周榜10万纪录、女团首次Oricon流媒破亿纪录;仅出道半年左右,便登上了“日本春晚”NHK红白歌会。

毕竟相对而言,日本偶像产业仍旧位于本土娱乐产业链底端。泡沫经济之后,日本偶像的雇佣制度,出现了从终身合约雇佣制转为非正式雇佣制的选项。举例来说,便是从偶像个人、团体签约同一家经纪公司的模式转为将不同的成员分散自不同的事务所进行运营。在最大化降低运营成本的同时,也放大偶像间为抢夺曝光而不得不自行“内卷”,以提升人气和偶像业务能力,还出现了AKB48 GROUP这样依靠粉丝投票的总选模式。

这就导致偶像在日本娱乐工业中有着明显的阶级划分,决定生计的收入也大有不同。AKB48总制作人秋元康就曾透露,位于上位圈的“神七”成员前田敦子、大岛优子等人,通过广告、放送演出、演唱会、写真集等活动年收入均可高达240万元以上;而下位圈的“研究生”,因无法得到曝光机会参与放送演出等活动,仅有可登台的团体演唱会,收入为一场约408元。

另外,即便是做到如同前田敦子等人成为“国民偶像”,日本偶像尤其是女子偶像的地位,仍旧备受歧视和压迫,多被当作获取流量的工具。比如渡边麻友等便曾在综艺《FNS27小时TV》中接连遭受踢头、踩脸、过肩摔、掀裙子等暴力行为,然而这些针对偶像做出的出格内容,却成为了致使电视台收视率暴涨的关键因素,更是偶像不得不接受的以电视台曝光为前提的“等价交换”。

与海外相比,即便偶像依旧位于娱乐工业底层,但主流公众平台也极少有如此做法。这是因为,即便偶像同为赚取节目热度的工具,但海外平台更加注重“讨好”偶像粉丝,以此达到流量反馈与留存。

即便来势汹汹的新玩法挤压着偶像生存空间,日本严苛的版权保护制度及缺乏社交属性的宣传推广,虽能在自消化的本土带来可观的利润收益,但也一定程度上限制了日本偶像仅在本土“圈地”,这对于渴望提升国际认知度来获取更多机遇的部分日本偶像来说,反倒成了“幸福的枷锁”。

以对肖像权管理十分严格的杰尼斯事务所为例,其不仅禁止本土擅自使用旗下偶像肖像,也禁止影像内容在网络传播,仅付费用户才可线下观看;公司还会限制偶像们开设社交账号,旗下偶像大多以剪影的形式出现在杂志、节目之中,这一定程度上也限制了海外认知度。

与放开肖像管理的海外偶像相比,也就缺少了基于网络打造的娱乐营销玩法,比如由“民间”搭建的饭拍、站拍等推广渠道。不过近两年,杰尼斯事务所也在逐步放开,2018年,杰尼斯事务所开设了首个YouTube频道,首次在互联网免费推出视频内容,旗下偶像山田凉介等也陆续开设了社交账号。

相比于本土偶像市场,海外市场也因文化差异有着一定的包容性,这也反映在最直观的偶像人权方面。纵使是三上悠亚这样“非典型”的日本偶像,也能够以女团Honey Popcorn的身份在韩成功出道,大受欢迎。某种程度上而言,这无疑是给了期望于海外开启二次人生的日本偶像们一剂强心针。

总的来看,日本偶像不再安于本土市场的“自给自足”,选择向外挖掘“新生”,实际上也是大势所趋。

不可否认的是,即便日本仍未第二大音乐市场,但本土所能够辐射到海外的国际影响力却也是在逐渐走向式微,反而在为不断冲击本土传统偶像市场的新玩法提供“嫁衣”,也令出身于传统偶像模式的本土偶像不得不走向国际化。

出走海外,万事大吉?

目前为止,早已有不少日本偶像选择在海外二次出道。

以前AKB48初代成员仲川遥香为例,其便是放弃耕耘6年左右的日本偶像市场,转而在印尼以JKT48成员活动近十年,一跃成为印尼国民偶像。2016年,仲川遥香毕业(即退团)后,选择继续留在印尼进行艺人活动,月收入高达150万日元。其还在2017年入选“世界最具影响力女性推特排行榜”第七位,是唯一进入前十的日本人。

不过,仲川遥香的成功看上去更像是“偶发事件”,大批出走海外的日本偶像,实则现状并不如意。

比如,以AKB48成员身份出道8年的高桥朱里,选择退团签至韩国Woollim娱乐后,2019年以新人女团Rocket Punch重新出道。但在偶像过度饱和的韩国市场中,这支新团并未杀出重围,高桥朱里更是频频“镶边”。

而以IZONE成员结束活动后,宫胁咲良也从AKB48、HKT48退团,继而投身韩国HYBE集团,在今年5月以LE SSERAFIM成员出道。但目前而言,其在前期打下的泛人气基础,反而正面临有所分散的趋势。

据韩国企业评判研究所公开的7月女团个人品牌榜排名显示,同队成员中村一叶、许允真分列30位、51位,是团队最高排名;早在5月排名中,宫胁咲良虽有上榜却位于66位,是全团最低。而另一签约SM娱乐子公司MYSTIC娱乐的竹内美宥,则在2019年发布单曲《我的类型》后迟迟没能正式出道,于2021年合约期满后退出韩国市场。

在中国内地,更多是由在华语地区深耕多年的爱贝克思、索尼音乐等国际化经纪公司将日本偶像输送选秀、综艺节目,或是有着REVIVE事务所这般专注中国市场而成立的新兴经纪公司。

不过,比起韩国,日本偶像来内地二次出道,则更像是为了短期掘金,并无长期规划。比如《创造营2021》出身的庆怜等人,现下仍以杂志拍摄为主,尚未看到明确的事业版图规划。

而在欧美市场,不乏有像出身自国民偶像组合KAT- TUN的赤西仁一样,舍弃早已站在日本头部偶像的地位,以新人姿态独自在美国乐坛发展,试图打入第一音乐市场。但即便是成功启动美国巡演,赤西仁也坦白,单曲的销量在美国并不如意,商场的宣传活动还曾因人丁稀少在网络流传,这也让他备受打击。

纵观以上水土不服的现状,其背后原因倒是可以从现下的日本偶像身上得出一二。

一定程度上,日本偶像文化基于养成文化发展起来,而日本事务所的“养成”,则是以相对完整的配套资产为主推的偶像提供支持的养成游戏。

像是杰尼斯事务所和秋元康的48系宇宙,便并不以培养唱跳俱佳的偶像为主,反而多领域要求接触,这也与其有着遍布唱片、演出制作、周边贩售、广告代理、电影制作、电视剧制作、综艺制作等各领域的相关产业,并为推到市场上的偶像提供了一套完整闭环的发展模式,合适与否反倒是次要的。而EXILE所属的LDH JAPAN,除了以上内容外,还设有模特学院、成员制作人等。

这也是日本与其他地区偶像产业,尤其是以完善的歌舞技能为核心卖点的韩国偶像产业大相径庭之处,也导致日本偶像出走海外后,不得不直面唱跳问题和曝光问题。比如宫胁咲良便在韩国出道后,即便是人气最高的成员,也因屡次被诟病唱不出声、跳不协调,影响到其在一首歌曲中占据C位的时间。

另一方面,则是由于日本粉丝文化的差异。在翻译家白川司看来,日本偶像的粉丝群体多为应援偶像,而韩国尤其是欧美市场,大多为欣赏表演为主。这也就导致,当走出日本后,偶像们首先是在作为“商品”被放至消费市场进行审视,并不是单纯地接受粉丝应援、给予粉丝精神寄托的存在。

对于日本本土而言,也一直有着“出走等于半封杀”的说法。即便是成为印尼名人的仲川遥香,在被问及是否还要回归日本时,也坦言回到日本无工作。而在2018年赴韩参演《Produce 48》的48系成员,归国之后也并未获得更多邀约,甚至出现退团潮,比如白间美瑠、宫崎美穗、松井珠理奈等便接连退团。

于是,“48系”运营为改变这股赴韩空白期引发的退团潮,不得不以多种条件进行交换。据《周刊文春》所言,本田仁美于第59张单曲《是前男友》担任C位的结果,便是因此做出的决定。

但不管怎么说,日本偶像在出走海外掘金后,也基本“涨”势喜人。以中国内地市场为例,出演《创造营2021》成团出道的米卡,其活动报价飙升至80万元,还与INTO1成员均为月底薪7.5万元,团体参与活动等所产生的收入则会有10%的比例分配至团体分账。而与米卡同节目出身的队友庆怜,传言称其商业报价一跃升至240万元。

在此之前,日本偶像一贯有着性价比强的评价,相对于当地市场原有的偶像,报价更低也更实惠。然而,随着附着于“流量偶像”这一标签,日本偶像也相应体验到了反映出其自身商业价值的这一流量指标。但与此同时,这也是粉丝投入情感消费所致,一旦粉丝流失,那么这一由粉丝与偶像创造的“商品拜物教”也会崩塌。

说到底,日本偶像也并非具有唯一性,当成为海外市场中的“速食”偶像,便随时可替代。

诚然,日本偶像产业以及发展了20多年,不乏出现过引领世代潮流的综合性偶像,甚至对东亚各国偶像产业的发展都带来了一定的影响。但也正是安于本土稳固的文化消费市场,等到虎视眈眈的海外偶像入局后,便冲击着本土偶像的一亩三分地。

究其最主要的需求,也不过是所有偶像都在渴望的,如同享誉世界的作曲家、音乐人一般,拥有更为广泛的受众群体和市场认同。

结语

对和马、宫胁咲良等日本偶像而言,舍弃既有的偶像基础,选择在海外从原点起步,无非是不满足于当下已有结果的偶像生涯,渴望寻求舒适区外的新可能。尽管海外也许不一定是最好的归宿,但也是可给予多维度、多渠道尝试的偶像新路径。

现下,不仅日本偶像,活跃在街舞等舞种领域的日籍人才,也纷纷选择出走偶像产业与国际接轨的K-Pop市场,或是打入欧美市场等。比如蝉联权威性街舞比赛多届冠军的06年生JayJay,也在去年选择进入HYBE集团,预计将于今年第四季度出道。

不难看出,当下的日本偶像市场,早已不是被追捧的热潮之地,而固步自封,也造不出、留不住本土人才。

这说到底,也不仅仅是日本偶像产业面临的问题。出走海外,对偶像们而言,不乏是一种自我新生、解决困局的良措。

评论