图为香港本土电影公司:香港电影的公司LOGO

【有华人的地方,就有香港电影!】

2015至2016对于香港电影而言,是个不错的年份,似乎正处于一个转型期,不论是产量还是质量而言,这两年的香港电影都有所提升,《踏血寻梅》、《树大招风》、《老笠》、《哪一天我们会飞》乃至近期的合拍片《寒战2》、《使徒行者》等,或是许多已往西方发展的香港电影人如许诚毅(《捉妖记》),甚至有香港影评人称这是香港电影的小阳春,这是香港电影的新新浪潮。

香港电影的高峰期是在1993年共有119间戏院,188片银幕,121885个座位,港产片的年产量最高达到234部,产量直逼好莱坞。票房最高期在1992年,曾创下1,240,173,432港元年度总票房,直至2003年CEPA(《内地与香港关系建立更紧密经贸关系的安排》)出台后,近年来港产片的年产量平均在50部左右,产出质数大大受影响,随后(或也有在回归之后)便有无数人重复着“香港电影已死”的话题,唱了整整十多年,延续至今,乐此不疲。

有趣的是,执意唱衰这个话题的,最为津津乐道的正是处于这个政策内的大陆受众群体,对于港片有着“边缘化”界定(未亲身曾经历最辉煌的香港电影时期,通过影像来激起昔日热情)。

随着互联网的发达,也诞生了这样一批媒体人,他们自称“影评人”,以公义为出发点,以数字或千字的感观评论着”江河日下“的香港电影, 尤对“政治隐喻”、“炒冷饭”等话题揪着不放。

于是在大陆自媒体(或称”专业“影评人、资深电影文化研究者、特邀媒体编辑、大V等)上凡是对于香港出品的电影似乎有着某种不言而喻的“偏见”,不论什么电影都要扯上“怪不得香港电影要死了!”、“香港电影糟蹋演员!”、“香港电影能否好好反省反省”、“香港电影不思进取”这样耸人听闻的标题。似乎集体批评香港电影,成为一种自觉性的意识形态或是社会责任,自嗨的停不下来。

香港电影就在这样口诛笔伐的声讨声中死了又死,死了再鞭尸,居然还没有死彻底,再骂几句死个痛快,不过好像,还是没有死干净....

就拿最近上映的两部电影《使徒行者》、《危城》为例。某些自媒体大言不惭得打出如下标题:

真是一个比一个触目惊心。

所谓“炒冷饭”所谓“糟蹋演员”,点进原文一看,居然没有任何对于文本的解读或是专业性的评价,对于技术层面的分析更是少的可怜,有的甚至连提都不愿意提,把文章的重心放在笔者的卖萌和批判演员的演技外加主观性的认为剧情“尴尬”,却道不出缘由。

这样的“影评”如果也是为了娱乐,那么对于电影创作者而言又有何借鉴的意义?这样的影评产业只会与电影产业产生无法逾越的巨大沟渠,双方无法形成等同对话,影评之于电影就更像是文本的二次创作,而非评价与建议,是毫无作用的二次创作,仅是阅读量的兴奋剂。

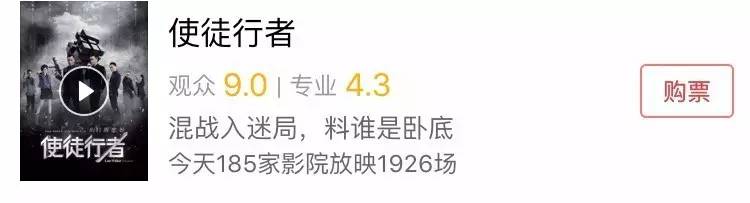

再看猫眼购票APP上对于《使徒行者》的评分:

观众给出了9.0(购票APP需要刺激消费者购票,分数虚高),专业给出了4.3,居然有超一半的差距,这是在说普通观众的审美在专业眼里是有那么那么得糟糕吗?继续点进去看“专业影评人”的“专业评价”

也可能由于字数限制,未能道尽“差”乎原因,但是居然在19位评选人中,居然有6位“专业影评人”在评价中用了:卖腐、尴尬、装逼、装嫩、强行高潮等这类可爱到极致的网络红词,(虽不能尽称为网络用语,但这“专业”的态度真是一点都没有感受到),评价内也不乏自身对于线索设计的不满。

好吧,摩斯密码怎么你了?

这类的主观插入评价也好比说拍警匪卧底就是在《无间道》的阴影下爬行,老套路无心意,就是“死”。拍卧底总是在《无间道》阴影下的,到底是电影本身还是评论者自己的思维逃不出去?

再说说内地影评人乐此不疲的“政治隐喻”。首先要界定的是“政治隐喻”与“政治自嗨”是两码事,金像奖最佳影片的得主已不是“隐”喻,是明眼人都能看出的明示。

所谓“政治隐喻”必定存在创作者对于影片赋予的动机,也就是说通过在电影中埋藏暗线来表达自我的某种情绪或信息。于是,讲一个“围城”突破,在强权下抗争的《危城》便成了近期自媒体们自嗨的对象:

然而,早就有记者错觉并询问了导演陈木胜,并且坚决否认。可是影评人们依然揪着不肯罢手,敢问,是否凡是扯到强权公义类型的电影由香港制造,就全都是”政治隐喻“了?主创已然回绝,可影评人们还在这里自嗨。(对此,姜文《让子弹飞》里的”鹅城“可真是幸运多了,就因为姜文不是香港人?)

对于这样的影评:真是有强权,没公理!

香港电影编剧、电影学者何故在新书《淘不尽的风流人物》中反驳,与其说”香港电影已死,不如说香港电影正处于中年危机。危中,有机,香港电影人依然有一群斗志未消的工作者奋斗在一线,以“鲜浪潮电影人”为例,一帮子年轻人班底生机勃勃。中坚力量又有郑保瑞、翁子光、彭浩翔、许诚毅,或是北上的叶伟信、陈木胜、李仁港、刘伟强、杜琪峰、尔冬升等等一大批道不尽的熟悉名字。

大陆自媒体(美名影评人)阐述对于电影的不同看法从来都是自由事,但是这样胡来一通,措辞无据,毫无痛点,无法令人信服的文字阐述,哗众取宠的标题是否也应该如你们批判香港电影时的态度一样,改好好反思反思?

都什么年代了,还在用David Bordwell形容香港电影“尽皆过火,尽是癫狂”的形容屡试不爽得拿来引鉴。香港电影正在试图以不断创新求变的方式前进,《狂舞派》、《冲锋车》、《老笠》都是鲜活的案例,即使在恪守传统商业模式的《扫毒》、《寒战》系列也都有着各自明确的上进心。

如若内地自媒体们还在坚持这种对于香港电影的偏见,恐怕“尽皆过火,尽是癫狂”用在你们这些评论上才更为合适罢。

评论