记者丨闫桂花

俄裔美国学者、康涅狄格大学教授彼得·图尔钦(Peter Turchin)曾在2010年预测美国将在2020年出现政治不稳局面,到了2016年,特朗普成功竞选总统,他说这是“负面趋势似乎正在加速”的证据,并且“管理文明话语的社会规范出现了前所未有的崩溃”。

他的预测基于40个综合社会指标,但他认为其中核心的问题,是美国因人口增长和学历增加而形成的“精英过剩”(Elite Overproduction)。即,2010年以来美国高等教育的“大跃进”,生产出大量高学历人口,但经济和社会却没有为他们提供与之匹配的工作岗位,当现实满足不了预期,这些“过剩精英”就会成为社会的不安因子。

在美国联邦政府机构IPED公布2021年度高校毕业生数据之际,彭博专栏作家诺亚·史密斯(Noah Smith)敏锐地观察到了图尔钦的“精英过剩”理论在2000年代到2010年代与现实的高度契合。

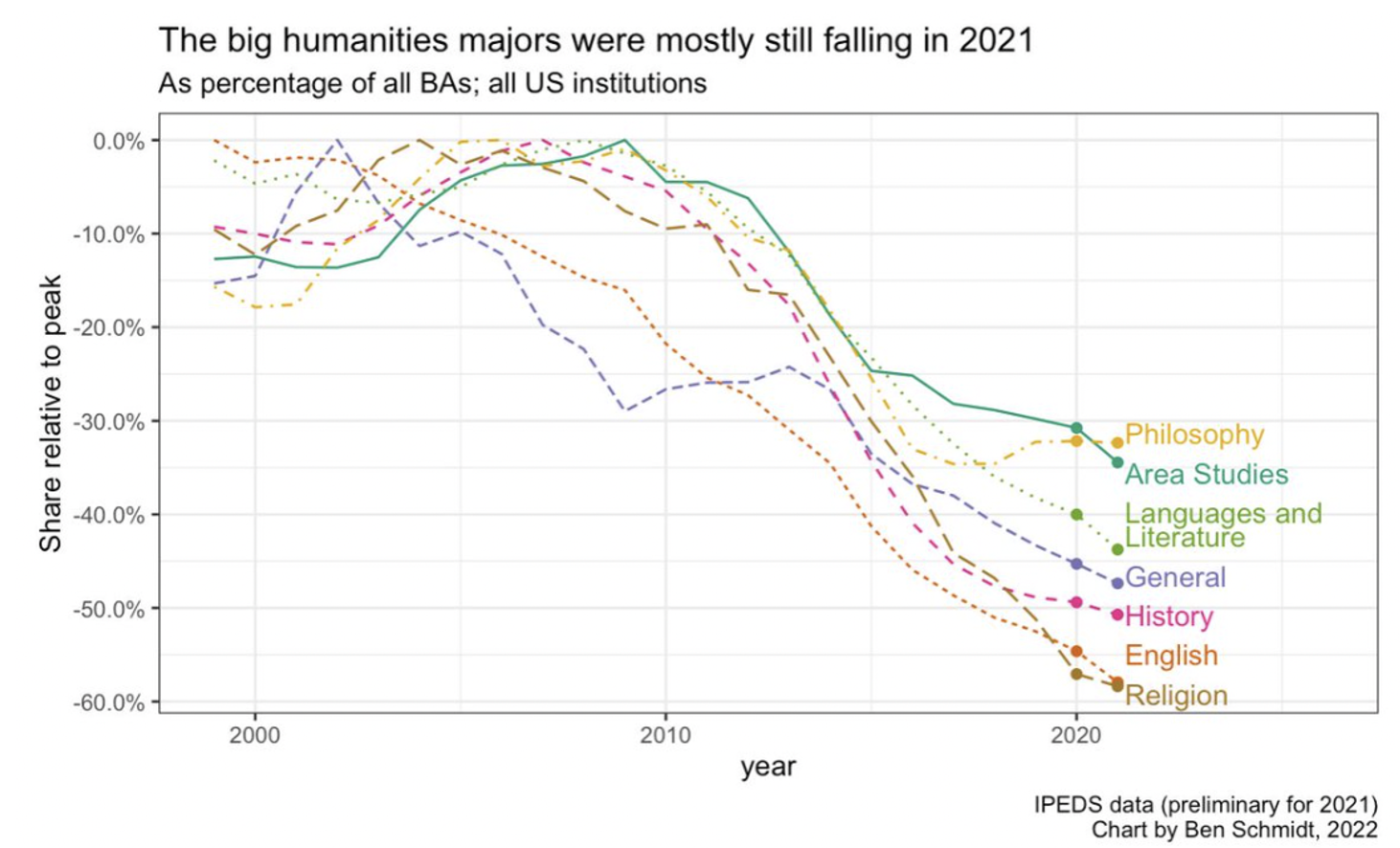

IPED数据显示,在2021学年,除哲学外所有人文类学科的毕业生都在大幅减少。而在2000年到2010年,文科类专业的毕业生数量一度增幅非常可观。

与此同时,美国生产率在2005年左右开始大幅下降,结束了1990年代的强劲势头,到了2008年金融危机,经济更是一度陷入衰退。

诺亚说,回到2006年,诸如英语、历史之类的人文学科的毕业生,就业前景还是很不错的:想要高薪、受尊敬,就去读法学院当律师;想要格调就去东海岸的媒体或出版社;想要获得智力上的挑战和尊崇的感觉就走学术路线;而单纯想要稳定的还可以去当个中小学当老师或者去政府部门工作。

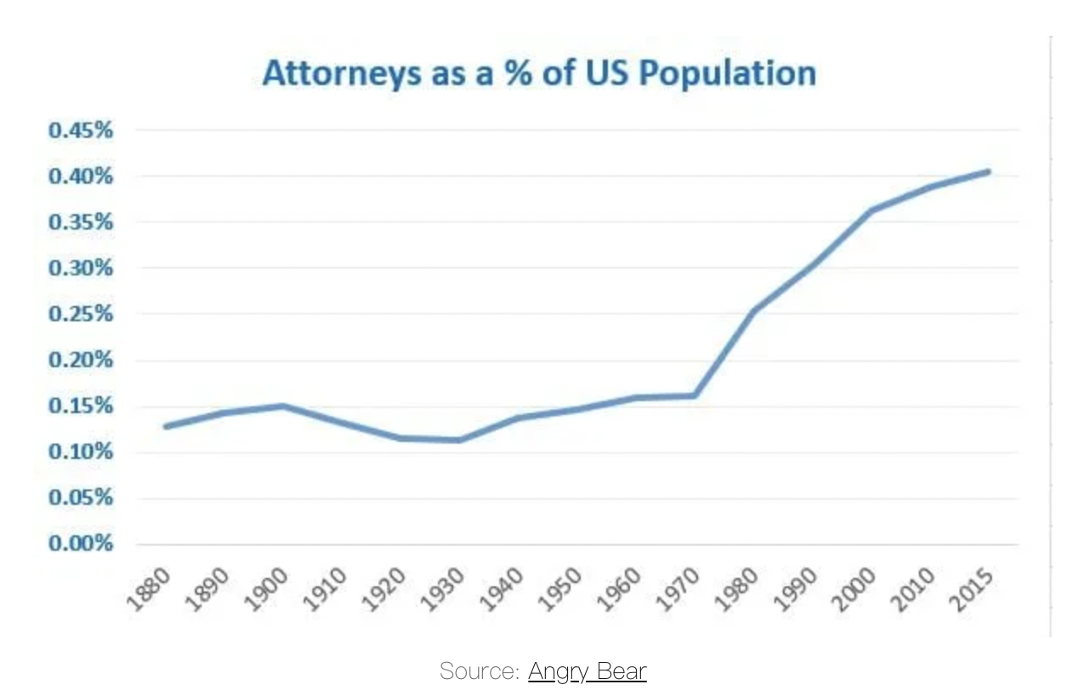

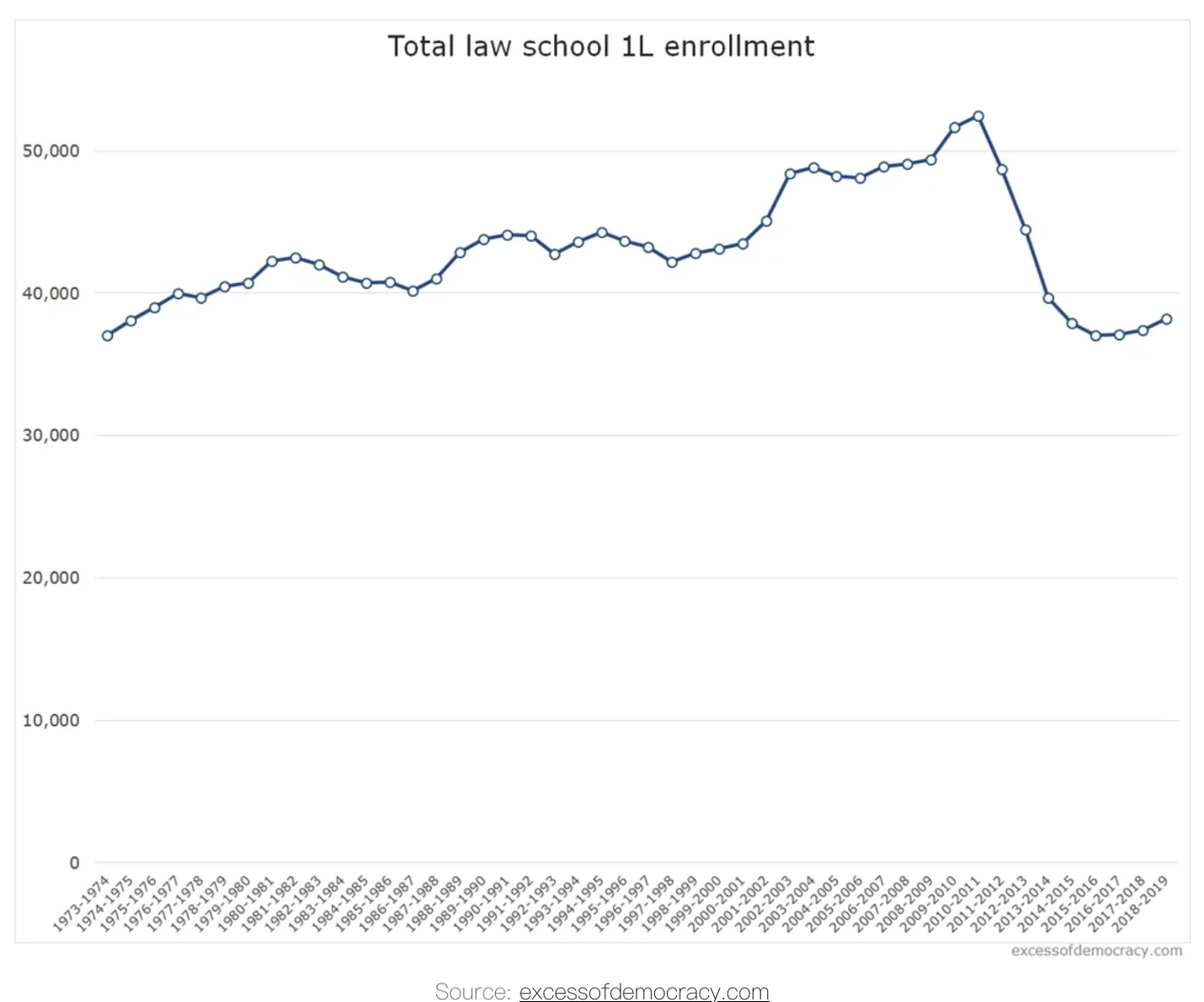

但从2008年大萧条以后,这些通路都变得越来越闭塞了。律师行业,在大萧条后增长停滞,几年后法学院入学人数也迅速下降:

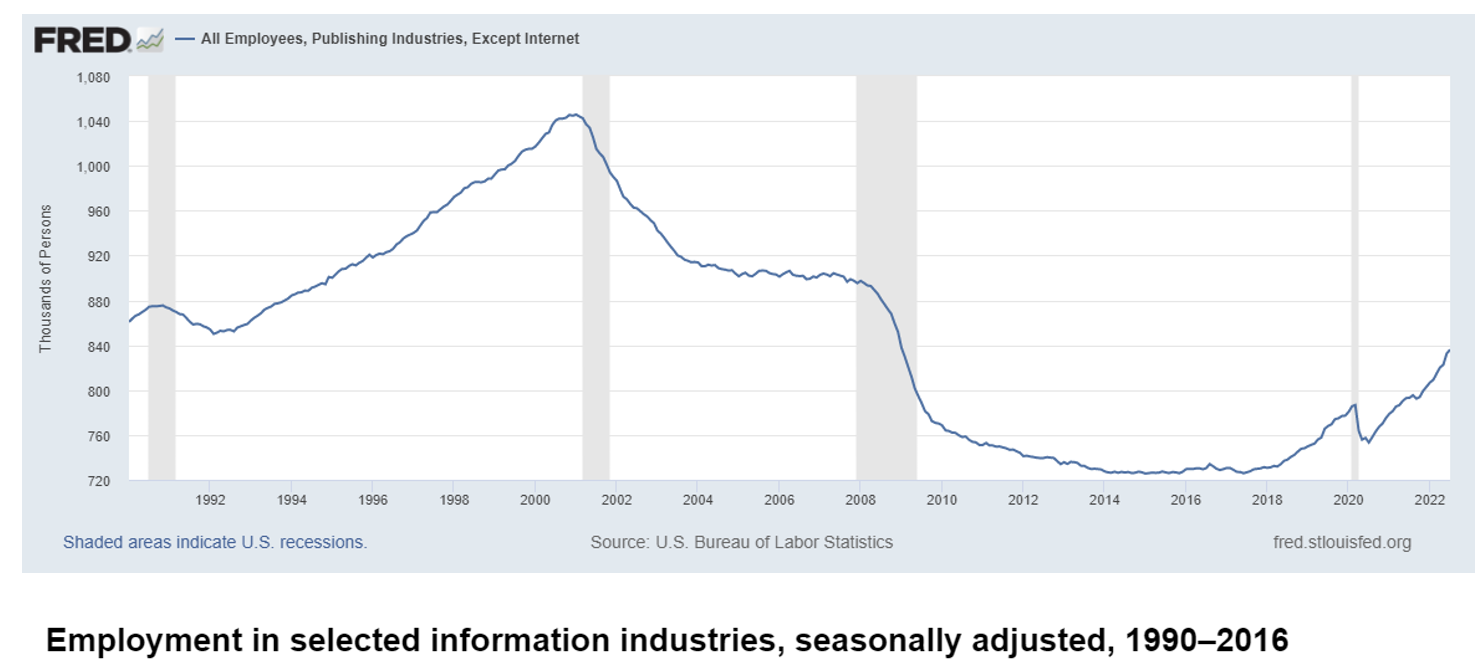

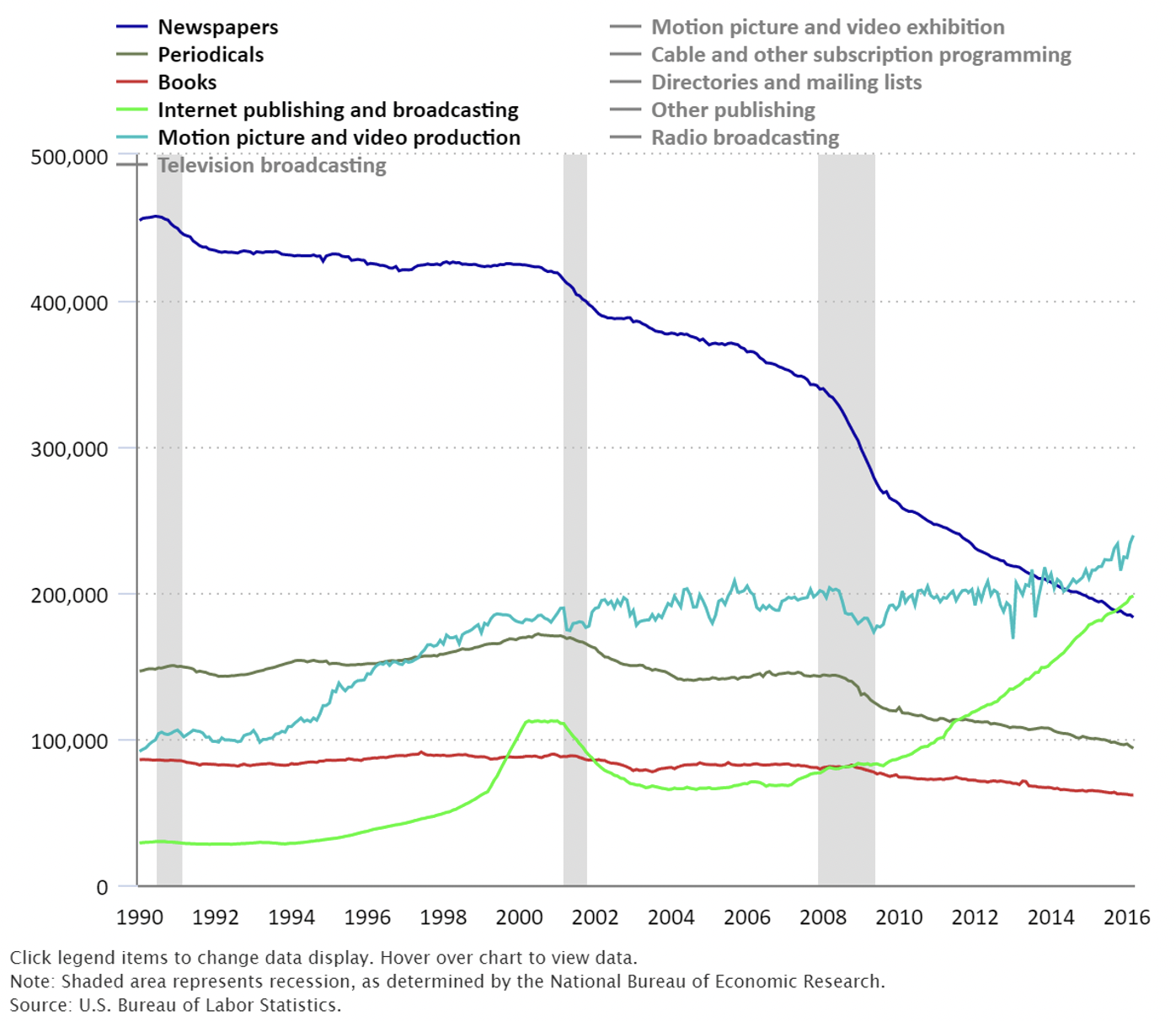

出版行业更不用说,除了经济影响,互联网的替代效应让很多传统媒体和出版业陷入困顿。互联网媒体确实在崛起,但至少目前还填补不了传统行业萎缩留下的空白。

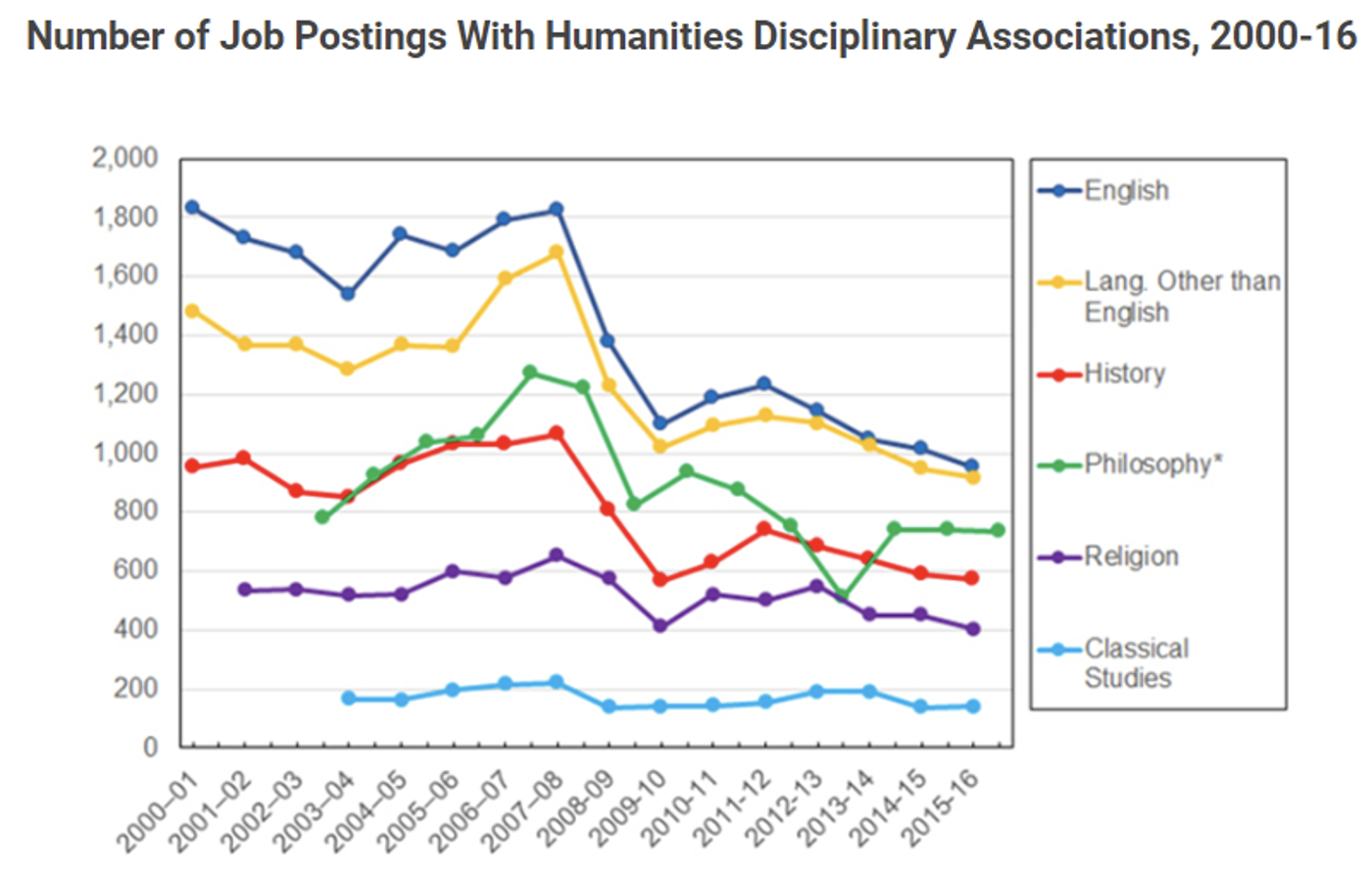

而在学术圈,从2000年开始,高校开放的人文学科教职岗位呈现明显的下降趋势。

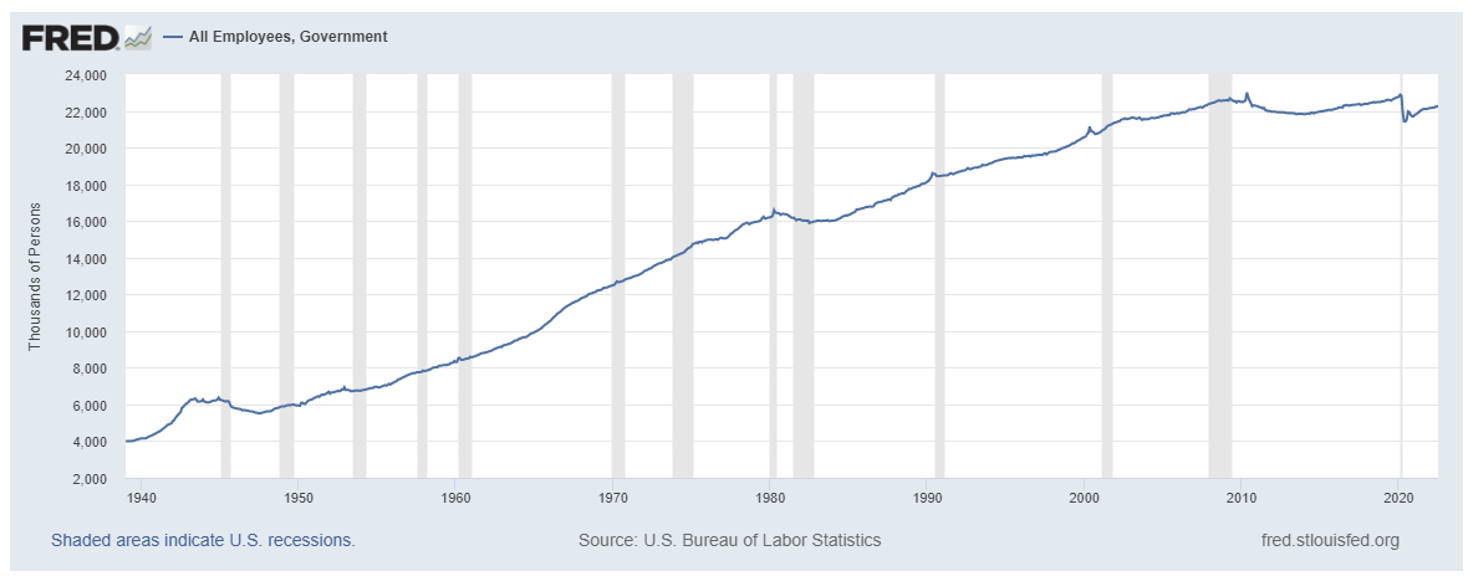

政府部门的就业则从2008年开始后就不再增加:

类似的情况也出现在中小学教师岗。

但在大约2010-2020年这段时间,绝大多数人文学科毕业生数量不仅没有下降,反而每个专业都在以几百到几万的速度增加。

诺亚强调,他讨论的主要是人文学科,是因为自2008年以来,人文学科的变动最为剧烈,而且相对理工学科,受经济动荡的影响也更大。但过去十年的民调也显示,普遍而言,有大学学历的美国年轻人相比受教育程度更低的同龄人,感觉更不幸福。

他认为这可以解释过去近十年美国很多社会思潮的变化,包括特朗普的上台、极端左派桑德斯议员等的崛起。走上街头要求减免大学学费的抗议者等更是明显的证据,说明这些“过剩的精英”正在通过各种方式表达无法在社会上获得理想地位的挫败感。

按照图尔钦等人的“精英过剩理论”,当一个经济体出现大量劳动力时,就会对工资水平产生下行压力,而此时,在位的精英通常倾向于把大部分财富留给自己,抵触加税和收入再分配政策。当经济下行,竞争激烈,他们也倾向于限制后来者的上升通道,从而把权力和地位留给自己的后代。

而当大量千禧年一代受到高等教育,期望在社会上占据某种地位,而经济、社会体系却无法满足他们的预期时——有人可能找不到工作,有人从事的工作根本不需要那么高学历等等,大量失意的年轻人就会转向激进甚至破坏性的政治、政策立场。

这种现象并非美国独有。图尔钦认为历史上罗马帝国的衰亡、法国宗教革命,都与“精英过剩”有关。而诺亚援引世界银行的报告称,在2019-2020年全球范围内的大量抗议活动也都可以套用这一理论。比如拉美地区抗议最激烈、最普遍的国家智利,也是在生活水平迅猛增长之后,经济增速开始下滑。

北大社会学系教授张静在2010年发表的论文《社会身份的结构性失位问题》中也表达了类似的看法。她说,社会转型时期,个人境遇和的地位的差异可能不确定,变化很快甚至偶然,但结构性的社会预期往往变化较慢,而且相对稳定。比如,对受过高等教育的人群应当属于什么社会类别,正常情况他们一般应获得什么样的职业地位,进入到社会结构的哪一位置,多数社会成员有大致相似的认可标准。如果各类人群流动的路径没有阻断,就不足以制造结构性的社会不满,而相反,当结构性失位出现——比如受过高等教育的群体无法进入预期的结构位置,高学历青年群体中弥漫的“愤青”现象就不足为怪。因此,2000年以来的高校扩张,虽然缓和了就业压力,但也客观上恶化了这一结构性问题。

出路在哪?诺亚说,答案只有两个,第一,改善现实,比如促进经济增长;第二,个体调整预期。第一条路很难,第二条路可能更现实一些,就像IPED数据显示的那样,美国人文类学科的毕业生数量近年来大幅减少,以至于2021年计算机科学一个专业的毕业生在数量上就足以碾压人文学科所有专业的加总。但这只能是作为个体的解决方案,恐怕很难解决经济转型时期的整体结构性失衡问题。随着全球经济衰退风险攀升,图尔钦的另一个预测说不定也会成为现实,即,2020年代将出现全球社会动荡。

参考资料:

- The Elite Overproduction Hypothesis

- 《社会身份的结构性失位问题》,张静,【ISSN】1002-5936

- 《专访彼得·图尔钦:“美国不应害怕人口会下降,而是害怕精英已过剩”》(《北大金融评论》2022年第12期)

评论