这是我在爱丁堡的最后一天,晚上安排了国际戏剧节的《一报还一报》。本想下午随便选一个半价的音乐剧娱乐一下,没想到在孟京辉戏剧工作室的微信号上看到了关于杭州当代戏剧节的消息,这才知道正在爱丁堡前沿戏剧节上演的《无声麦克白》即将被引进中国!

该文章在对爱丁堡戏剧节进行介绍的时候,还直接引用了我同行同事的文章……虽然文中没有注明出处,能被孟老师的微信号“引用”也是一件很荣幸的事情。

我们身在爱丁堡,每天都看很多戏,竟然没有关注到这样一部有引进价值的好戏!于是我俩当机立断,决定先睹为快。

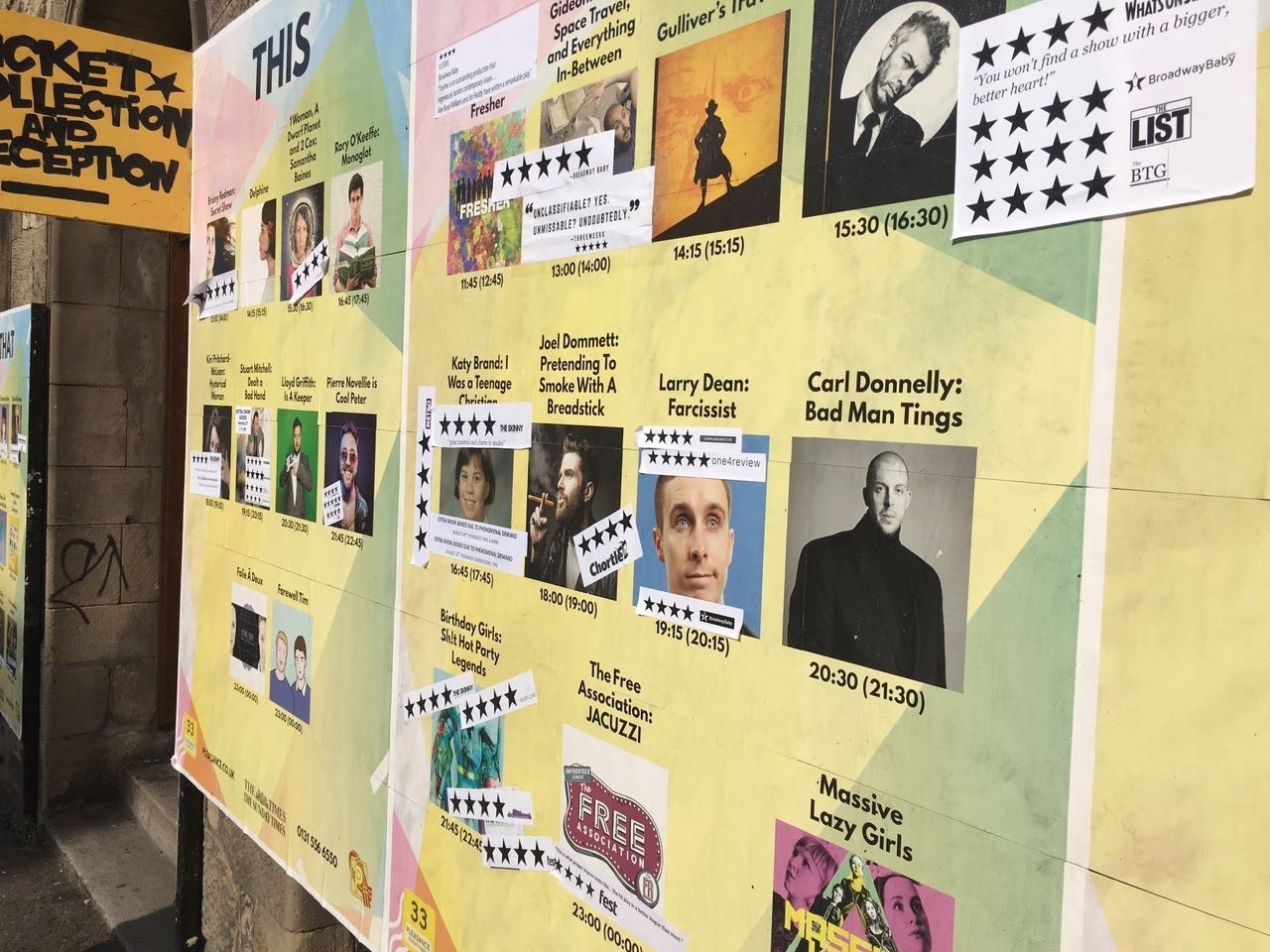

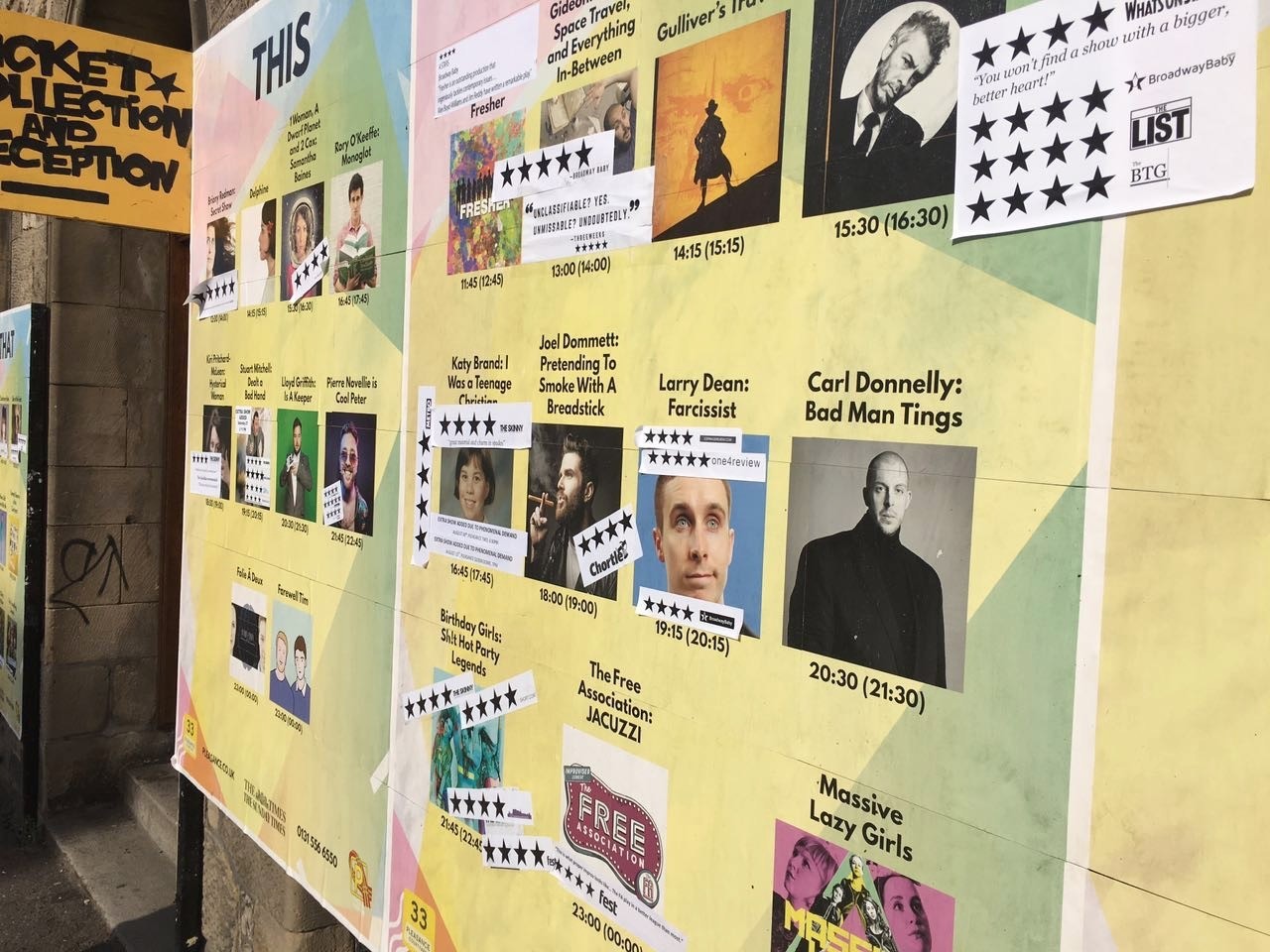

其实在英国看戏,做出选择本应相对容易。人家的戏剧评论事业非常发达,好几家权威报纸都会对剧目进行评星和打分,比较常见的有百老汇宝贝、节目单、苏格兰人、新兴戏剧等。

但是在爱丁堡戏剧节这个狂欢盛宴之上,一切又变得混乱起来,主要是戏太多,好戏也太多了。大家纷纷把权威报纸的星级印在彩页上,没有几个四星、五星的都不好意思出门。于是乎一眼望去,密密麻麻的彩页上都是星星。

相比之下,《无声麦克白》在爱丁堡则非常低调,街上连张海报都很难找到,只是简简单单地做了一张彩页(还是单面的!!!)彩页上简简单单地印了两个四星的评价,一种与世无争的感觉……

这部戏上演的场馆也相对偏僻,不在嘈杂、拥挤的皇家一英里上,而在一个叫“ZOO”的场

馆。在动物园里看戏?有一点酷是不是?但爱丁堡前沿戏剧节的意义就在于,只有你想不到的,没有它做不到的。

这个叫ZOO的场馆并不是一个动物园,而是一座教堂!我坐在教堂平时用来祷告的长椅上看了这出戏!

与以往的体验不同,一来这可能是众多场馆中唯一一个没有酒吧的场馆,二来这次的看戏观众并不以长者为主。其他的戏开场之前,总会有好多拿着香槟、白了头发的爷爷奶奶积极排队,而这次的观众主要以把头发染成各种各样的颜色、在身上各种各样的地方打孔的“二次元青年为主”。

想来也是,相对传统的戏剧观众应该不会对一出肢体剧的《麦克白》感兴趣吧!再让我悄悄地告诉你一个秘密,即便是这些看起来“见多识广”的青年亚文化急先锋也有三分之一的人在这出戏第一次熄灯的时候提前离场了。

只有两个四星,观众比较朋克,有人提前离场。这些不是我对《无声麦克白》的评价,这些只是我在一个偶然条件下观察到的事实。

其实我想表达的意思并非是这出戏不好,恰恰相反,《无声麦克白》是一部非常有特点、并在自己的特点上追求极致的戏。

我想表达的只是,如果你是第一次观看《麦克白》这部作品,如果你对原剧本不是非常了解、驾轻就熟,或者你来到剧场只是想看到一出《麦克白》而不是一出风格奇特的《麦克白》,那我的建议是请不要轻举妄动地贡献票房。

我一共看过三个版本的麦克白。

第一部来自英国的TNT剧团,比较原汁原味,非常接近原著,是我看过的完成度最高的版本;

第二部是这次爱丁堡戏剧节上的一个黑人剧社的音乐剧版本,虽然因为团队年轻而稍显稚嫩,但rap的音乐很有想象力,是我看过的最倾向流行的版本;

第三部就是这部被归类为多媒体肢体剧的《无声麦克白》,这是我看过的最有主题张力的版本。

提到多媒体戏剧,你可能已经在脑海中描绘了一个充满科技感的场面,比如高清视频投影,或者多机位实时拍摄?

Too young, too simple!《无声麦克白》用自己的实际行动证明,多媒体戏剧除了字面意义上的“多种媒体在戏剧艺术中的互动应用”之外,与高科技、游戏感、技术流等潜台词半毛钱关系也没有!

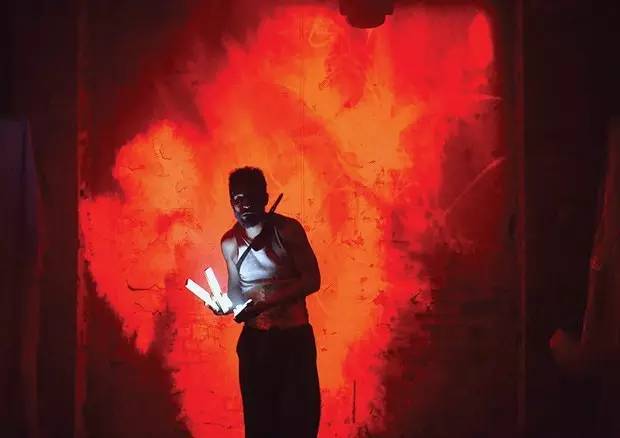

在这一点上,《无声麦克白》是对多媒体戏剧本质意义的回归。尽管导演在创作中综合运用了默剧、无声电影风格、视频影像播放、电子音乐、口技表演等多种形式和手法,但从直观观感来看,《无声麦克白》更像是贫困戏剧和残酷戏剧的结合体。

贫困戏剧又叫质朴戏剧,由波兰戏剧家格洛托夫斯基提出。其核心观念是剔除掉所有非必要的戏剧附加物,通过对演员的极端训练,使他们可以用自己的肢体与观众沟通,实现剧场中最重要的东西“人与人的直接面对”。贫困戏剧的美学特点和创作建树可以概括为三个层面:质朴的戏剧、圣洁的演员和理想的观众。

残酷戏剧的概念由法国戏剧家安托南·阿尔托提出。阿尔托认为戏剧是人类灵魂的瘟疫,就像瘟疫可以将脓疮从机体中排泄出去一样,戏剧也应该具有净化精神的作用。他主张在舞台打造神秘的奇特景观,在表演上运用尖叫、呻吟,在灯光上追求脉动式效果,甚至引入异常的木偶、道具等实现戏剧舞台的“陌生化”。

《无声麦克白》把这两种重要的当代戏剧理念进行了巧妙的融合。在舞台上,导演尽可能地把一切做到最简,一切都为突出演员的身体服务。简略化、粗糙化甚至“垃圾化”的舞美、道具、服装等又非常恰当地符合了《麦克白》特有的压抑、血腥、阴暗、诡异的故事氛围。

三面白色的垂暮构建了整个舞台空间,底幕是主投影幕用来播放渲染气氛的阴郁、写意的视频资料。

上场口附近的小投影幕是用来投射无声电影风格的字幕的,尽可能地帮助不熟悉剧情的观众了解内容。所以,《无声麦克白》指的既不是没有声音的麦克白,也不是没有台词的麦克白,仅仅只是不说台词的麦克白。

下场口有一块对称的小垂幕,但材质有所区别是塑料薄膜。演员在塑料薄膜的掩映下通过自己的身体动作变化可以传递更多充满象征意味的表达。

看到塑料薄膜的时候,我以为这部剧会非常“邪典”,各种谋杀的段落,可能会“血肉横飞”。但其实并没有。主创团队只应用塑料薄膜展现了各种光影变化,并没有在上面喷洒血滴,我在长舒了一口气的同时,不禁感到有些遗憾。

电子音乐则凄厉神秘,几乎没有节奏感可言,如果不习惯,甚至会觉得有些刺耳。这些“刺耳”的乐音与演员们在表演过程中发出的吼叫、低吟和声音模仿结合在一起,实现了“不说台词胜说台词”的效果。

整场演出一个小时,只有两男一女三位演员。他们在舞台上变换着身姿,游刃有余地扮演了十余个角色。不仅如此,他们还准确地传递了《麦克白》主题的所有隐喻信息,关于贪婪,关于堕落,关于疯狂,关于沾满鲜血的双手和不可违抗的命运。

个人认为,《无声麦克白》在“无声”的处理上有一点“夹生”。因为它既没有能力完全抛离台词和文字讲一个故事,也没有因为没有台词而产生更丰富的视觉效果。

经常出现的字幕,反而会让原来一心关注演员肢体的观众分散注意力。演出甚至给人一种为了“无声”而“无声”的感觉。

尽管如此,《无声麦克白》也堪称是一出非常具有理论价值和批评价值的戏,如果你喜欢“不明觉厉”的观剧体验,那我敢说这部戏一定就是你的菜。

这样的戏剧作品,在以“前沿”“先锋”“拒绝常规”为口号的爱丁堡前沿戏剧节上其实也不是主流。爱丁堡戏剧节上的大部分作品还是更倾向于追求主题与内容上的不同,更倾向于选择可能没这么高深但却适合观众接受和理解的舞台形式。

爱丁堡戏剧节给我的印象是,它更愿意去追求一种更直接、更精炼、甚至是更娱乐化的审美享受。简言之,“明而觉厉”才是爱丁堡戏剧节的主流。

杭州当代戏剧节引进《无声麦克白》是很好的事情,但这种“好”是一种更理论的好,更艺术的好,更剑走偏锋的好,更“走火入魔”的好。在戏剧市场还不成熟的中国,观众们还总是陷入担心作品能否符合预期的焦灼。

我既希望对经典戏剧了如指掌的观众们,可以看到类似的“很不一样”的作品,又担心这样的艺术标杆会把中国戏剧引入邪路。

那些被刚刚成形、尚不成熟的中国商业戏剧培养起来的新兴观众,如果第一次看《麦克白》就看到如此另类的作品,会不会之后就永远拒绝莎士比亚了?

打破常规往往是证明常规普遍适用的另一种方式。一个成熟的戏剧市场上,一部标新立异的《麦克白》背后站着10部乃至100部常规的、优秀的、符合普遍期待的《麦克白》。

希望那些有能力引进外国作品的一线导演、制作人们,日后可以多引进一些主流的好,商业的好,原创的,中规中矩的好。

形式上的不同,只是众多不同中的一种。我们也想看到更多主题上的不同、思想上的不同、观察世界角度上的不同。

评论