作者:何合

天生我一副畸形陋相,我被卸除了一切匀称的身段模样,欺人的造物者又骗去了我的仪容,使得我残缺不全。

加上我如此瘸腿跛足,满叫人看不入眼,甚至路旁的狗儿见我停下,也要狂吠几声……

这是莎翁笔下撒旦般存在的理查三世,这也是戏剧中大多数理查三世的形象。然而,这却不是历史中的理查三世。

奥斯卡影帝凯文·斯派西领衔主演的《理查三世》

■

用表演报复历史

历史和戏剧,总是有着很多奇妙的反转。

就如历史中的陈世美,原名年谷,又名熟美,均州(即湖北均县,现丹江口市)人,出身于士官之家,清初游学北京。明明不是宋代人,却被早生了那么多年。

历史上的陈世美也没有喜新厌旧,甚至是一位口碑不错的老干部。在贵州为官时,有同乡同学来投以谋取官职,他多次接待,并劝以刻苦攻读以求仕进。后因来投者日多,难于应付,乃嘱总管家一律谢绝。

家住均州城郊秦家坡的同窗胡梦蝶,昔日与他同京赶考时,曾以钱财相助之,因遭总管家回绝,顿生报复之心。胡梦蝶遂将社会上一些升官发财、忘恩负义而抛妻灭子之事,捏在一起,加在他身上,编成戏剧《秦香莲》,在陕西、河南等地演出。

陈世美就这样被塑造成了一位忘恩负义、始乱终弃的代表性人物,莫名背黑锅几百年。

同样的遭遇,理查三世也摊上了。

事实上,很早开始就有不少研修者认为理查三世其实是一位仁慈善良的国王,杀害侄子的事也纯属乌有。这些主张却始终无法撼动莎士比亚创造的经典,终究未能在人们心中构筑起一个全新的理查三世形象。

莎士比亚的《理查三世》取材自托马斯·摩尔所作的传记。摩尔不但是侍奉亨利八世的大法官,也是一生以清白廉洁为荣的人文主义思想家。由于理查三世在位时,摩尔仍然年幼,所以这部传记是他根据自己的老师兼恩人——大主教约翰莫顿的回忆撰写的。基于这一原因,大部分人对摩尔传记的真实度深信不疑。

理查三世(1452年-1485年)

然而种种表象背后却存在着一个令人震惊的事实——这位悉心教导摩尔的约翰莫顿大人,其实在理查三世统治时期因为收取法王路易十一世的巨额贿赂而令国王雷霆震怒,莫顿为了保全自己的名誉地位居然参与了暗杀理查三世的计划,之后因为计划败露流亡海外,并背叛了一直侍奉的约克家族转而投靠兰卡斯特家族。

最终他因为这些“功劳”在亨利七世的朝堂上步步高升,直至大法官之职。拥有如此经历的莫顿的确有十足十的理由憎恨理查,并在学生面前将这位前任老板描述成变态、怪物。

而此后,莫顿的高徒摩尔在亨利七世之子亨利八世手下为官,如果要再深挖下去,连莎士比亚也如大家所熟知的那样,一生受到伊丽莎白的庇护。伊丽莎白是亨利八世的女儿。

换句话说,莎士比亚笔下的理查,是100%站在敌对立场上描绘的“恶人”形象。

德国奥斯特玛雅导演的《理查三世》

于是乎,迄今为止理查三世深植于人们心中的种种恶行被打上了问号,学界开始着手验证这些传闻的真实性。

由此,一些全新的事实展现在世人眼前:理查三世生前实施仁政,深受人民的爱戴,当时的人们(包括敌人)众口一辞地认为他智慧理性、宽容仁爱。

理查三世曾经极力反对处决背叛了爱德华四世的长兄克拉伦斯公爵。而关于少年王子们的失踪,包括他们的母亲、祖母在内,当时并没有人提及此事。在博斯沃思战役胜利后立即来到伦敦塔的亨利七世也未对王子们的去向提出任何异议。

而自称曾奉理查三世之命暗杀王子的家臣提瑞尔也在旧主死后一直为亨利七世工作,最终竟然在事件过去近20年后、且在背着别的官司被判死刑的情况下才进行了所谓的“自首”……

历史是胜利者的历史,所以身为手下败将的理查三世落得如此名声,从某种角度上来说也是无可奈何的事。

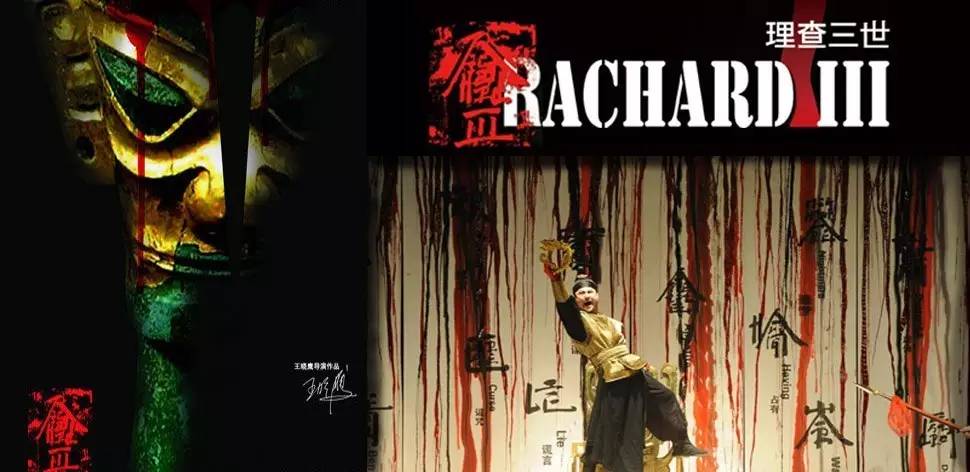

国话王晓鹰版《理查三世》

■

五百年后理查三世被厚葬

理查三世曾被王兄爱德华四世选为护国公,是因为他的忠诚。他“篡位”的原因众说纷纭,但有史学家认为这是在权力斗争中的自保。而理查在位的两年内,一直致力于在不稳定的局势中稳定国家。

理查的私人生活却是一片地狱,他先后经历了丧子、丧妻的痛苦。在他死后,他被剥光衣服,双手捆绑,由马拖行,游街示众。

在由他的敌人开创的都铎王朝发展到盛世时,一个叫莎士比亚的男人写出了《理查三世》。人们甘之如饴地认为,大文豪写的就是历史。理查三世就此犯下“杀侄”罪行,成为英国史上最有名暴君之一。

2015年上戏版《理查三世》

在1674年,工人在整修伦敦塔时找到两具装有少年骸骨的盒子,怀疑是当年被理查三世杀害的两个塔中王子。

直到1951年,英国推理作家约瑟芬·铁伊(Josephine Tey)在《时间的女儿》中,对当年这桩历史疑案重新推理,推出了“亨利七世可能才是塔中王子案真凶”的结论。

有意思的是,中文版序言里就有这样一句话,大概意思是:因为这本书,这个星球上站在理查三世那边的人都是推理迷。

哥伦比亚剧团版《理查三世》

2012年,在英国莱斯特一个破败停车场,出土了一具死于战争的年轻男性骸骨。通过骨龄测试,伤痕对比和DNA鉴定,官方认定骸骨属于理查三世。他的身体伤痕累累,双手被捆。

2015年3月26日,理查三世的遗骸被重新安葬在距离其发掘地不远的莱斯特大教堂。也许这一次,他终于能够获得安息。

而现在的人们,对于胜利者所写的历史,也都普遍抱有怀疑的态度。因此,除了推理迷外,已经有不少人公正地看待这位受到历史残酷对待的国王。

迟到530年的理查三世葬礼

■

所谓的“暴君”

那么,被改编成文学作品的这个暴君究竟有多残暴?

这么说吧,如果世间的罪恶能由无形汇聚成人形的话,莎翁笔下的理查三世就是这样一个“恶的实体”。谋杀、谎言、对权力的贪欲、禽兽的情欲……漫漫七宗罪也许都不足以概括此人的恶。

这个故事中,金雀花王朝的最后一个国王——理查三世,在都铎王朝还没建立的时候,身为亡兄钦定护国公的他,将从威尔士赶回来伦敦的王储扔到了伦敦塔里去。

同时他宣称他们母亲跟亡兄的婚姻无效,生下的一对儿女也随之失去继承权。于是31岁那年,理查三世自己坐上了英国王位。

不久之后,塔中王子失踪的消息传出。人们开始在暗中议论:理查三世是杀侄的凶手,他的王位开始不稳固了,他的名望也随之下降。

2011年印度国立戏剧学院版《理查三世》

这时候,作为继承权在N个人以外的的亨利都铎在边流亡边准备反攻。与此同时,理查三世那位“抢来”的王后刚死,他便想娶自己的侄女伊丽莎白为妻。

伊丽莎白,身为大不列颠最有魅力男子和最美女人的爱情结晶,其美貌程度可想而知。当时她在宫中,是王后的侍从女官。尽管已经被理查贬为私生女,但作为爱德华四世的长女,她的名望尚在。

于是理查开始向自己寡嫂、侄女之母提亲:

“我如果的确夺取了你儿子的王位,我就还给你的女儿作为赔偿。如果我杀害了出自你胎中的后嗣,我要在你女儿身上繁茂你的血统,同时传下我的种。”

“去吧,我的岳母;找你的女儿去;用你的经验教她勿再害羞;让她做好准备,接纳一个情人的请求。”

当然,和伊丽莎白已经订过亲的亨利都铎也听到了这个传闻。尽管他没见过她,但对她的美丽可是有所听闻的。更重要的是,他不愿意失去娶兰卡斯特家族继承人的机会。

终于,在圣诞那天,亨利都铎在教堂宣誓,将娶伊丽莎白为妻。随后,他向理查三世发起了进攻……

乌克兰国家演出《理查三世》

在莎翁的作品中,主人公理查三世一出场便毫无顾忌地坦白了自己的恶念,似乎他生而便命定要作恶。

从他的独白中可以看出,这种恶具有强烈的自我意识,即自我意识到了正在作恶。但是,这里却没有仿佛上帝、魔鬼试探式的善恶冲突,他依然心安理得的行恶。

诸如欺骗、挑唆、暗杀、造谣、背叛、荒淫种种,几乎每一次作恶前都会有一场理查三世的独白或是对话,显示了理查三世本人对于自己所作恶行强烈的自我意识。

中央戏剧学院演出《理查三世》

吊诡的是,这种恶的自我意识并未贯穿全剧始终。在理查三世得到王位——对他个人而言是恶的完成时——之后,他的内心世界又回到了善恶冲突的竞技场之中。

在理查三世与里士满伯爵决战之前的那天夜晚,爱德华四世、亨利六世、克拉伦斯公爵、两位小王子、利佛斯、葛雷、伏根、勃金汉姆公爵这些被杀之人的幽灵一一来到理查眼前,对他发下最恶毒的诅咒。

这当然可以看作莎士比亚笔下的又一起超自然现象,代表惩恶扬善的末日审判的提前到临。但另一方面,这也可以看作理查三世良心的觉醒,对过往所犯下罪孽的悔恨,对末日审判的畏惧。

鬼魂的诅咒越是恶毒,他内心善的力量便反抗得越为强大。

1955年劳伦斯.奥立佛电影版《理查三世》

这种恶的自我意识在理查三世身上滥觞,在此后的艺术作品中不断被重塑。

比如《纸牌屋》中的木下总统身上依然闪现着理查三世的影子。

再比如即将亮相青戏节的《驼背理查的七宗罪》,在颜永祺导演的改编下,将更为彻底地贯彻这种恶的自我意识。

或许,这也是为什么剧中主人公如此卑鄙,观众却仍然喜爱他的原因吧。

评论