撰稿:晓林

如今的SUV市场持续火热,凭借出色的实用性和舒适性,SUV成为不少家庭优先考虑项,尤其是在“以大为美”的美国和中国市场,从非承载式的传统SUV到逐渐兴起的城市SUV,不同的产品定位吸引着不同的客群,家庭用户偏爱于城市SUV的舒适宽敞,越野爱好者对传统SUV的需求则依然强劲。

在过去数十年,SUV的大小和车身造型受限于设计方法和生产工艺,但随着越来越多新兴材料的使用以及计算机辅助软件的出现,汽车外观设计空间越来越广,从理论来讲,如果车企不考虑成本和销量,那么SUV造型设计的唯一局限仅在于设计师的想象力。

那么SUV是如何一步步走下来,变成如今的模样呢?脱胎于军用车

时间回溯到1941年也就是二战期间,那时候的SUV概念尚未诞生,但它的前身——一批军用越野车开始投入战场。威利斯公司为美军生产16000辆威利斯MB,高底盘设计和机动性是MB的最大特点。战后,威利斯又推出民用版的CJ-2A,其实也就是早期的Jeep民用车。

早期的SUV车型之所以长得方头方脑,是因为它们延续了军用越野车的设计思路,车身组件便于冲压焊接和组装修复,同时方型的车身结构也有更强的抗冲击性。像Jeep牧马人、路虎卫士、奔驰G级都是脱胎于传统越野车,其影响一直延续到今天。

在上世纪90年代末到21世纪初,传统SUV受到消费者的疯狂追捧,像丰田陆巡、JEEP大切诺基和路虎揽胜等车型迎来了销售高峰。这对于消费者和车企来说是双赢的局面,消费者钟爱于硬朗气派的方正车身和高坐姿,车企也因为低成本生产赚了个盘满钵满。据说当时基于卡车底盘的SUV,其设计和生产成本都不高,每卖出一辆就能带来1万美元的利润。

换骨于跨界车

然而传统SUV的甜蜜期在进入千禧年以后逐渐消失,油价开始出现少有的飙升,环保运动如火如荼,再加上次贷危机带来的经济压力,大排量的传统SUV和皮卡受到冲击,消费者对燃油经济性有了更高的需求。

值得一提的是,在2000年还发生一场堪比大众“排放门”的丑闻,就是福特的“凡事通”事件,当时的福特探险者轮胎无故爆裂,较高的重心和较宽的轮距让问题更加严重,造成了约200人丧生,福特不得不召回170万辆可能有质量问题的车型。这次事件让福特的传统SUV声誉受损,只有拼命砸钱做广告来挽回人心。

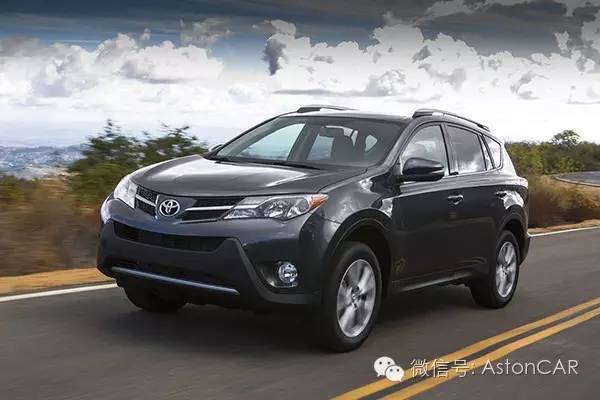

除了油耗问题的影响,广大消费者的口味也产生改变,他们既希望拥有宽敞空间和实用性,又希望有近乎于轿车的操控性和舒适性,一系列的跨界车产品应运而生,而城市SUV无疑是最受欢迎。在这个市场转变时期,欧美车企反应滞后,反而是日系抢夺了先机,像丰田的RAV4和三菱帕杰罗io等成了主力车型。

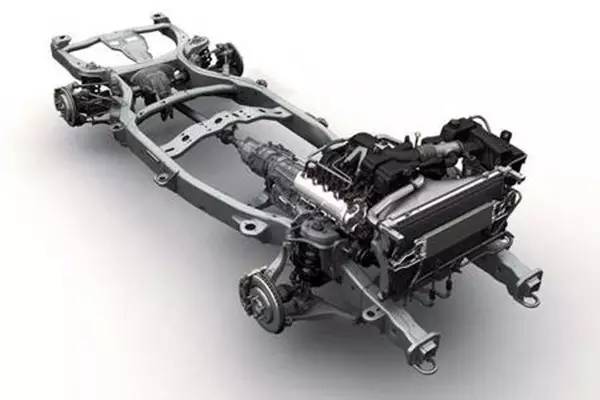

从传统SUV转变成城市SUV,生产平台是它的基础,影响了车身长度、宽度、轴距和离地间隙等,同时城市SUV采用的承载式车身没有刚性车架,车身负荷通过悬挂传递给车轮,优点是重量轻、重心低,也更便于分配空间。无论经济性、操控性都适合城市家庭,所以国内为这类承载式SUV起了一个“城市SUV”的名字。

采用非承载式车身的传统SUV,底盘强度高、抗冲击能力强,这类SUV一般用于越野。但其实很多越野SUV也采用了承载式车身,比如Jeep大切诺基和路虎揽胜。随着电子四驱系统、电子限滑差速器和牵引力控制等技术的应用,承载式SUV的越野性也已经有所保证。

如今的城市SUV从外观来看越来越像轿车,CAD绘图软件的广泛应用让人们更方便地优化设计。从空气力学的角度来看,圆润的车头和方形的车尾能有限减少风阻;从安全性的角度来看,车头不能呈锥状,要尽量减少对行人的冲击性,同时通过加厚C柱来强化车身刚度。

对于90年代的消费者来说,方正的车身造型代表着坚实的品质和驾驶信心,而如今的消费者则追求柔和圆润的设计,因为它同时体现出优雅和运动感,比如溜背设计、悬浮车顶等,或者也可以说,大众的审美需求是塑造SUV当下模样的真正源泉。

评论