作者:浣溪绮怀

尼采曾经说过:”其实人跟树是一样的,越是向往高处的阳光,它的根就越要伸向黑暗的地底。

“其实城市又何尝不是如此?

光怪陆离、川流熙攘的浮华都市,有多少隐藏的阴暗角落,被忽视,被遗忘;

又有多少灵魂穿梭、躲藏其间,他们痛苦、犹疑、挣扎,最后终于绝望,迷失在钢筋水泥筑成的城市森林中。

光鲜的表面有多大,背后的阴影就有多深。纽约、伦敦、巴黎、东京,这次是我们的香港。

事实上,早已有人把关注的目光投向那些生活在香港社会底层的人们,陈可辛《甜蜜蜜》、陈果《榴莲飘飘》、许鞍华《桃姐》《天水围的日与夜》、罗启锐《岁月神偷》,就连文艺的墨镜王也曾经涉猎。

因此,这次香港话剧团带来的本土话剧《最后晚餐》题材本身并不令人感到陌生。

然而,在那些作品中尽管人们经历了重重磨难,生活依然眷顾他们,留下一抹希望的亮色;而这次观剧虽然也是泪中有笑,但泪光和笑容隐藏不住的是眼底流淌的浓重悲哀。

这次演出地点是在隆福寺的东宫影剧院,不知这样的选择是不是编导有意为之,只能说剧院和剧本身要表现的氛围十分契合。

老北京可能都知道东四的隆福寺早年间是相当繁华的,也是很多小伙伴童年的美好记忆,但一场莫名其妙的大火之后,这里变得衰败颓唐,不复昔日风采,虽然就位置来说堪称黄金地段。

每次到这里都不禁想起那位"门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇"的琵琶女,英雄末路,美人迟暮,朱颜辞镜花辞树,红绵粉冷枕函偏。

进了剧院,舞台上的布景---老旧的家具、过时的装修陈设以及逼仄压抑的空间,无不向我们昭示着人物生活的不如意与困厄窘迫。

想起来以前看过王家卫的那部《重庆森林》,讲述的就是香港的重庆大厦里城市底层平民的生活。

中华民族饮食文化源远流长,很多国事和天下事都是在饭桌上解决的,鸿门宴、群英会、杯酒释兵权,当然家事更不例外。

剧的开篇是一对母子一次再普通不过的晚餐,看似平淡如水,家长里短絮絮道来,但随着母子的对话不断深入交织展开剧情,谁料竟是静水深流,那样的暗流汹涌。

母亲少女时就未婚先孕,仓促结婚,婚后老公赌博、游手好闲不上进,而且暴打儿子,导致儿子被送入儿童福利署。儿子成年后,与父母感情疏离,失业的同时又失恋,在烧炭自杀前接到母亲的电话回家吃饭,居然发现母亲也打算吃完这顿饭后就赶赴黄泉。

被对方戳穿的结果自然是放弃,母子讨论发现其实这一切的罪魁祸首就是父亲。一个念头一旦滋生出来就不可遏制地蔓延疯长。这时"离家出走"的父亲却回来了,母子又该何去何从?

开场的四十多分钟看似平淡拖沓,其实很有深意,匠心独运。从母子对话中可以看出他们其实关系并不亲密,也并不了解彼此,这种母慈子孝的大团圆戏码注定是演不下去的。

儿子对母亲的关心和询问显得敷衍和不耐,而母亲总是试着去理解和安慰儿子,甚至带着明显的讨好意味,却总是南辕北辙。这样的好意在儿子看来毫无意义,于是不断反驳,最后终于忍不住,愤怒地把饭桌掀了,母亲从尴尬、无能为力到痛苦的哭泣。

如王小波所说:"人的一切痛苦,本质上都是对自己的无能的愤怒。"确实如此,儿子深觉无力改变自己的命运,也不能从父亲手里拯救母亲;母亲无法摆脱暴虐丈夫的控制、也拯救不了儿子。

可随着剧情进展,我发现这对貌似性格迥异并不了解彼此的母子其实在一些重要的方面是那样惊人的一致,也许这就是遗传的力量。

比如懦弱。母亲一辈子都不敢反抗父亲,即使他把亲生儿子暴打出门还禁止她去看望,即使他滥赌好色夜不归宿;儿子年幼时父亲的暴力留下了巨大的心理阴影,成年后他第一次喊父亲就被当众扇耳光,只因他没钱给父亲去作赌资,即使他现在在体力上完全不输给已经老态毕现的父亲,但他依然像童年时那样看到父亲搬起椅子就害怕的连忙抱头躲避。

比如说对自我价值认同的缺失。儿子在万家灯火中感慨"没了我这一盏灯,香港的夜景依然会很美""这世界不能没有MJ,不能没有张国荣,不能没有梅艳芳,却可以没有我",把自己比喻成飞屋环游记里面那可有可无的飘走的气球。母亲则羡慕那个在菜市场被车撞死的女人,"她很厉害,能让那么喧闹的菜市场为她安静三分钟"。自己对这个世界是那么的微不足道,那自己的存在还有什么意义?

比如对未来的选择。生活本来已经很艰难了,于是失业失恋最终压垮了儿子,丈夫的高利贷债务也将母亲逼到了绝路。死亡顺理成章地成为了母子不约而同的选择,儿子那句"连(烧炭自杀的)炭都是一个牌子的",听到这句台词想笑却无论如何也笑不出来,巨大的悲凉和心痛袭来,无力抵挡。

比如对对方的爱。虽然显得那样笨拙和生疏,但儿子最后想把自己的积蓄留给母亲,而母亲极力想让儿子还贷继承房子,不惜买人身保险试图骗保,还偷偷把儿子给的钱和保单塞回他的背包里。

最后,比如同仇敌忾。那么杀死父亲,就是母子最后一次、也是第一次,能在一起做的事,但结局注定也只能像他们的自杀计划一样。

香港是个成熟的商业社会,讲金重于谈心。虽然表面上看国雄和母亲的生活最后坍塌于经济上的困境:国雄失了业,母亲被迫抵押了唯一的房子还债,但是对情感的绝望才是压垮他们的最后一根稻草。

国雄小时候被父亲虐待寄居福利署,有家不能回。他怨恨过父亲,提到他就叫"那个混蛋"。他也埋怨过母亲为什么不去看他,在从母亲的口中知道他居然是父母年少时一夜荒唐的产物以及母亲是怕麻烦才决定生下他时,从国雄愤怒无语到无以复加的表情和动作中能深刻体会到他的巨大痛苦。在母亲迭声道歉和自责时,他悲伤的怒吼"你至少可以对我好一些!",犹如困兽在含泪舔拭伤口。

他把对家庭亲情和父爱的渴望投射到师父身上。师父过年时给他的灯笼令他感激不已,师父请他吃年夜饭,他后来回忆时都是那么得意和幸福。他把师父当作父亲,这种期待其实不是正常的,所以当师父打电话通知他不必再来上工了时,他才会那么崩溃和绝望。因为对于国雄的心理内在小孩来说,这是他第二次被父亲抛弃。

相比之下,女友于他只不过是一种慰借和陪伴,是他不会写字时询问的对象,失恋对他的打击远没有前者严重。

看来即使是在金钱至上的社会里,最终击垮人的只有感情。生活对人做的最残忍的事便是拿走全部的希望,让人在长期的苦难中丧失反抗的意志。

所以,那份对爱的期待消失之日就是人走向绝望之时,这样的人活着和死了其实并无分别。即使不死也是行尸走肉,如剧中母亲仍担心儿子回家自杀,儿子回头,嘴角扯出一抹讽刺而无奈的苦笑说"有分别吗?",望之凄然。

宋代写意山水的意境美在于留白,话剧也是一样,一部好的话剧应该留给观众思考和想象的空间。

剧的结尾是开放式。就像金庸《雪山飞狐》里胡斐那一刀最后究竟有没有对苗人凤砍下去?他对他也是类似对父亲和对仇人的复杂矛盾情感。母子最后有没有杀死已经不知不觉喝下安眠药的父亲?

仁者见仁,智者见智,我个人理解是不会。如导演所说大家都很善良呐,哈哈。虽然国雄怨恨父亲,但在他和母亲的对话中貌似不经意的提起"那个混蛋"不下五次,也许他对父亲只是潜意识的关心,可能连他自己都没意识到,但这种自然流露出来的情感才是最真实的。

更重要的是,即使父亲死了,母子的痛苦就会消失吗?父亲带来的衍生伤害和痛苦回忆是永远也抹不掉的伤痕。这时父亲的生死亦如国雄评价自己的"没什么分别"。

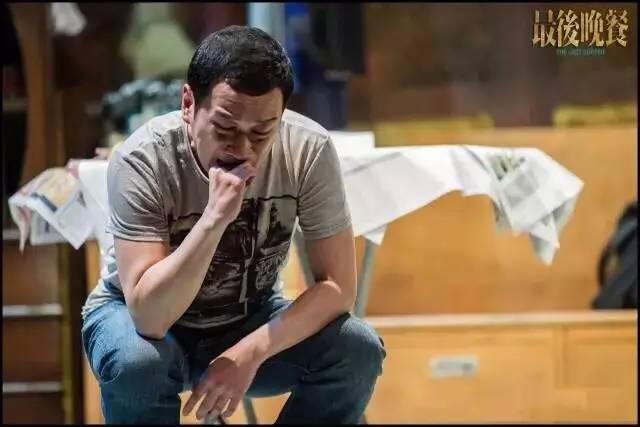

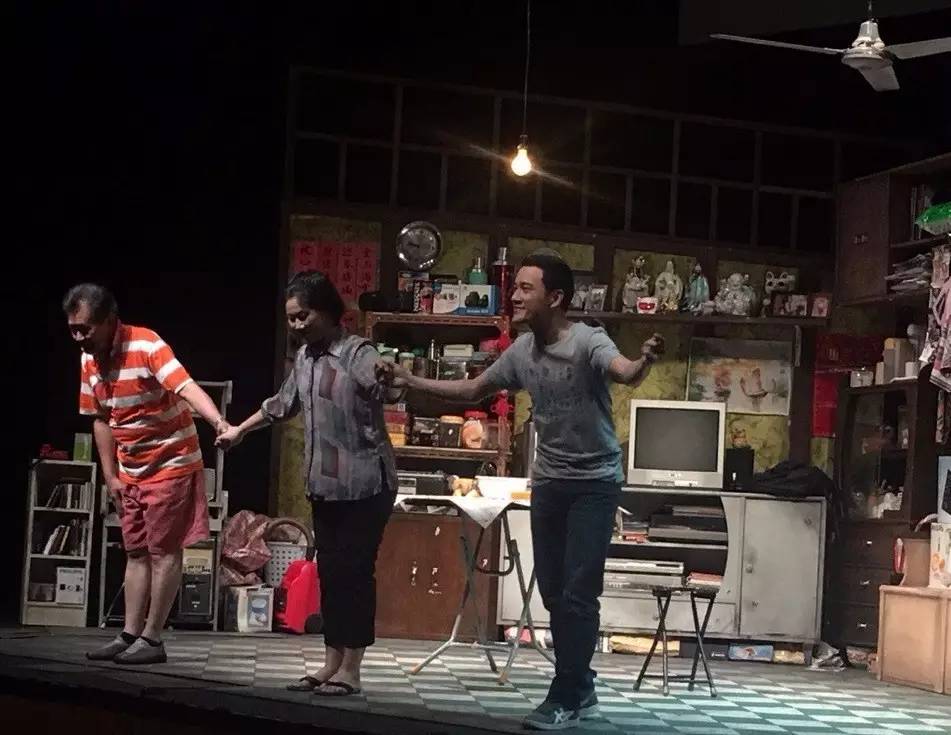

《最后晚餐》采用单一布景,没有华丽新颖的舞台设计,剧情的推进仅靠两位演员的对话去实现,对演员的要求很高、挑战很大,殊为不易。

两位演员平民化的表演平实细腻,自然流畅,用鲁迅先生的诗评价就是"于无声处听惊雷"。令我想起来许鞍华的《桃姐》和李安的《喜宴》里那种于细节处反映亲情的温馨与美好。

将近两个小时的演出结束后,主创人员和演员们与观众进行了座谈和互动,诚意可嘉。

我想《最后晚餐》作为小剧场话剧能够载誉无数,与这种认真诚挚的创作态度是密不可分的。

观众发现饰演母亲的雷思兰女士其实普通话说的很好,就提问为什么不采用普通话对白而用粤语。说实话这的确是一个问题,毕竟话剧离不开语言,对于大陆观众来说语言的隔阂对理解还是有影响的。

冯导和制作人的解释我觉得还是很合理的,这是一部反映香港平民的本土话剧,用粤语对白更有代入感和情境感。即便演员可以用普通话对白,但那种原汁原味就打了折扣。想想也是,如果人艺不用北京话而用粤语去香港演出《茶馆》也是一番画面太美不敢想象的光景。

不过,《最后晚餐》中的故事并不局限于香港,在每一个我们熟悉或陌生的城市都会发生。如果把字幕显示屏放在舞台两侧而不是悬挂于上方,这样观众看字幕会更方便些,不至于为看字幕而遗漏演员的表演。一同观剧的小伙伴告诉我剧中母亲唱的张国荣的《有谁共鸣》就是落幕时的那首《天长地久》。哎,寓意颇深啊,要是剧中能更多地运用这类背景音乐估计会更好。

我们熟悉的达 芬奇《最后的晚餐》,故事取材于《新约圣经》,耶稣在被犹大出卖的前夜与12门徒共进晚餐的场景,表现的是那一时刻紧张、恐惧、羞愧、担心的众生相。

我们不是上帝,没有他的超脱,但在城市的黑夜里总会有一盏灯为我们守候和等待。张爱玲的《半生缘》里曼楨写给世钧的信中说:"世钧,我要你知道,这世界上有一个人是永远等着你的,不管是什么时候,不管在什么地方,反正你知道,总有这么个人。“

有一个人,留一盏灯......

评论