作者:ZOO

我来爱丁堡是来学习的,每天都要看两三部戏。我每天上午在爱丁堡的凄风苦雨中排队买票,每天下午和晚上在爱丁堡的凄风苦雨中看戏。

我时不时地会在路上偶遇到一些中国的旅行团,看着被爱丁堡的凄风苦雨折磨得满脸怒火的中国大妈,我不厚道地笑了又笑——中国游客到底有什么想不开?花同样的钱本来可以躺在意大利和西班牙的海边好好地晒晒太阳,为啥非要来这刷地标?

说实话,要不是为了“偷艺”,我才不来这个只有土豆吃的地方遭这种罪呢!

爱丁堡戏剧节久负盛名,每年都有来自世界各地的、像我一样的偷艺者前来“朝圣”。他们攥着手里为数不多的英镑钢镚,把从嘴里省出来的钱都花在看戏上。

他们艳羡地看着戏剧节的消费主力——一堆头发雪白的外国爷爷奶奶,老人们手里拿着一沓高价票,心满意足地坐在剧场的咖啡馆里喝香槟——这样的场景让人觉得温暖而充满希望。在爱丁堡,这便是随处可见的街景。

我在爱丁堡看戏最直观的感觉就是:不管多么边缘的戏都会有足够多的人去买票捧场;而不管多么边缘的戏,观众中绝对有一半以上是50岁以上的人群;不管多么黄的笑话,总是老爷爷老奶奶们笑得最开心,有点尴尬,但也有点可爱。

爱丁堡边缘戏剧节的口号是“拒绝常规“,它以圣诞节般的狂欢热情拥抱每一种舞台艺术。

而今天,我向大家介绍三部戏,他们分别代表了三种“边缘性”。

我要为大家介绍的第一个戏是Livewire剧团演出的《第十二夜》。Livewire是成立在约克的一所戏剧学校,主要的工作是针对非职业人群进行艺术教育,使每一个渴望在台上疯狂一把的人有机会实现梦想。

据我观察,这部戏的15个演员演技参差不齐,估计是老师与学生们一起上阵,而学生中既有青春可爱的青少年,也有年过古稀的老人家。

简言之,这是一部非职业班底的《第十二夜》。

因为爱丁堡戏剧节期间,演出剧目过于庞杂,全城没有足够多的正规剧院供演出团体使用,于是主办方也使出了“洪荒之力”,把好多酒店、酒馆、咖啡厅收编进来。

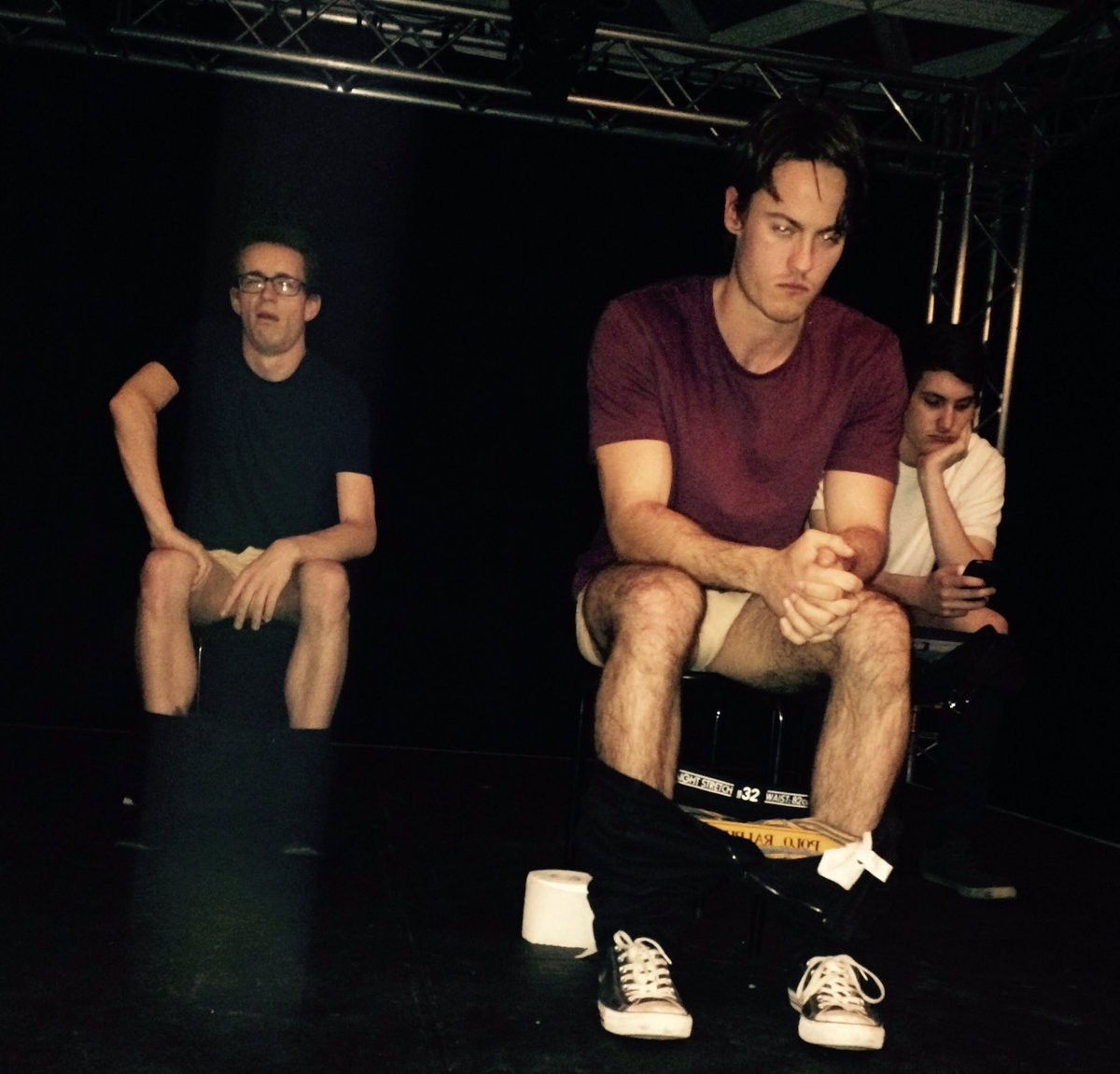

《第十二夜》的演出场地就是一家商务酒店的会议室,黑布围起来,架上简易的灯光就成了黑匣子。演员站得高一点就会碰头顶,不过这都不影响观众们坐满了现场的几十把椅子。

排队等候进场的时候,导演亲手给每一位观众发了一张小册子,上面大致介绍了整出戏的艺术构思和独特之处。我大致看了一下导演阐释,瞬间觉得不明觉厉。文中又是柏拉图,又是福科,导演生生把有点荒诞的闹剧《第十二夜》与严肃的政治伦理“愚人船”联系在一起,告诉我们要在看戏的过程中思考死亡的问题。

我的心里开始有一点慌慌,生怕自己会看不懂。不过演出开始之后,我就放下心来。因为导演对原著的改编并不多——基本上没有改编,这还是一个欢脱的、充满了巧合和舞会的莎士比亚喜剧。除了演小丑的演员们在服装化妆上有点哥特之外,这基本上还是一出原汁原味的莎士比亚。

全场演出一共1个小时15分钟,在保留了全部主要场次之后的删减很考验导演对台词的把控能力,在这一点上Livewire做得非常棒。不但演员上下场的调度很有章法,还在一些小细节上体现了充满想象力的处理。

比如把开场的海难变成空难,用手电把玩具飞机的投影投到天花板上表示飞行。能够感受得到,演员们在台上玩得酣畅淋漓,观众们在台下也看得心满意足。

遗憾的是,全剧下来之后,我并没有感受到关于“愚人船”的任何内涵。尽管导演阐述中一而再再而三地强调了这个概念。

这再次印证了我一直以来的“谬论”:莎士比亚的作品是包容的,但同时也是强硬的。重排莎士比亚时,任何在形式上的“瞎搞”都是可以被接受的,但任何在主题内容上的“瞎搞”都基本是不可能的。

第二部戏是来自悉尼戏剧学院的一部原创喜剧《羞羞的事情放轻松》(《Poo Shame, Vagina Curiosity and Other Things That won’t kill you》)。

简言之,这是一部关于性和屎尿屁尴尬的学生戏剧。没错,我就是来猎奇的!里面讨论了约会时突然想要便便的尴尬、在男友面前假装高潮的尴尬、男女在滚床单时想法不一致的尴尬、男女生对自己身体不满意的尴尬……反正内容上就是各种尴尬。但是学生演员们处理得却一点都不尴尬。

从题材到形式上这部戏都可以被称为大胆,从头到尾一直洋溢着积极向上的青春期荷尔蒙。几个不同的主题被以“真人”讲述的方式结构在一起,每一位主演给大家分享一种难堪致死的尴尬,然后其他人帮忙一块演出来。

尽管选材上并谈不上新颖,基本上都是能在美剧中遇到的熟悉梗,但因为演员的投入表演和喜剧氛围的出色营造,这部戏的整体观感还是非常好的。

因为西方文化的性解放较早,很多羞羞的名词早就有了可爱的昵称,所以整台演出生理器官名词横飞,但是只会让你爆笑,不会让你觉得有任何不适。色而不淫,大抵如此。

跟国内大多数校园戏剧的严(ku)肃(da)认(chou)真(shen)相比,悉尼戏剧学院的学生们更敢于扮丑、更乐于自嘲,这种洋溢着青春气息的幽默感是很值得中国学生借鉴和学习的。

第三部戏是《Dead Awaken》。这部戏是我最喜欢的,但同时也是观众最少的。跟演出场地远离市中心有关,跟演出题材缺乏喜剧性也有关系。

这部戏是一种很奇怪的类型:poet and music。既不是诗剧也不是音乐剧,那诗和音乐的结合会是什么呢?

我抱着极强的好奇心走进了剧场。跟前两个相比,这是最像剧场的地方,一个大概可以坐五十人的黑匣子,跟蓬蒿剧场的气质很像。但是当我发现算我在内一共只有六七个观众时,我的内心是崩溃的,我觉得自己一定上当受骗了。

当我已经做好了提前离场的准备之后,我却在第一时间被演出的音乐吸引了。舞台上一共四位演员,两男两女,两黑两白。他们每个人都是歌者,每个人都是DJ,每个人都是舞者,每个人又都扮演着自己的角色。

故事情节很简单,男主角是一个画家,但在画出一幅杰作之后就陷入了灵感枯竭。随着时间的流逝,他心情越来越差,直接危及到他的婚姻。这时,他的前女友也就是那副杰作的模特出现了。

他和自己的老婆双双出轨——他与前女友旧情复燃,他老婆跟一个猎熊者越走越近。但是最后他们发现,生命就是一个空洞的圆圈,没有人能救得了自己,没有人可以驱散孤独和无力。

整场演出的念白都像诗句一样优美,缓慢而富有韵律。他们说几句台词就会唱几首歌——你可以把整场演出当做戏剧现场加长版的MTV来理解。

音乐是这场演出的灵魂,剧情只是衣服,血肉是一处处象征和对人类孤独境遇的叩问。非常简单的舞台布景和灯光却做出了变化多端的视觉效果,演员用自己的身体把麦克风的电线都变成了充满张力的道具。

很震撼的表演,很可惜没有多少人在看。

后来,我补习了一点功课,发现这是一场来自加州戏剧艺术节的作品,演出团体是一个有着丰富经验的专业团队。

我觉得他们大老远的来到爱丁堡可能只是为了让更多的观众见识到这种非常边缘的演出形式——诗文和音乐的结合。

诗歌,诗歌,有诗又有歌。这种敢于不同的艺术作品总是可以让我们以质朴的方式回溯到艺术的本源。

也许展示这样的“边缘性”就是戏剧节存在的意义吧。

评论