编者按:从伊朗来到美国后,作家阿扎尔·纳菲西发现了一个矛盾的现实:在伊朗的极权社会中,文学被视为禁忌,人们冒着生命危险阅读;但在美国这个注重“学有所用”、充斥消费主义的自由世界里,文学却被排挤至边缘。

纳菲西敦促我们在文学中发现一个想象共和国,其中没有政治、宗教、族性或性别的界限,没有一本正经的面目,没有千篇一律的言辞,唯一的入境条件便是一个自由的头脑和一颗愿意梦想的心。

《想象共和国》延续了纳菲西成名作《在德黑兰读<洛丽塔>》的写法,将回忆与文学结合。纳菲西透过《绿野仙踪》和《哈克贝利·费恩》,透过卡森·麦卡勒斯和辛克莱·刘易斯的文字,窥视美国文学与历史的秘密;与之交织的,是纳菲西友人的传奇经历、她本人成为美国公民的历程,以及伊朗移民在异国建立新生活的故事。伊朗与美国,虚构与现实,在此相互交叠、碰撞。

本文为《想象共和国》(三辉图书/中信出版社,2016年9月)一书的序言,由三辉图书授权刊载。

远在世界划分国家与民族之前,我心里就有一个想象共和国,我可以轻而易举地逃往那里,躲开支配着我人间生活的恼人规矩。或许对于每一个刚开始认知自己和世界,以跨越国界来发现国界、重新定义国界的孩子来说,始终都存在着这样一个地方。我不知道美国、土耳其、法国或意大利是什么 ——我甚至不知道“国家”这个词是什么意思——但我的的确确知道,多萝茜生活在奥芝仙境;一个名叫穆拉·纳西鲁丁的人看起来像个傻瓜,但实则聪明且智慧;还有一位小王子在行星间穿梭旅行。

有许多关于童年的东西我们想要永远保存,对我来说,其中之一便是:用重塑世界、赋予其新名字的方式去了解世界的冲动,就像《永不结束的故事》(The Never Ending Story)里的男孩巴斯蒂安所做的:范特西卡和它的女皇被一头叫作“虚无”的怪兽折磨迫害,只有让一位读者给她起一个新名字才能使他们免于毁灭。我初次造访这个世界是在一张一直在扩大的想象地图的帮助下,我知道,在地图上的那些地方,我可以找到罗斯塔姆和鲁达巴,爱丽丝,帕莱因,匹诺曹和卖火柴的小女孩;这些充满魔力的名字,比我在现实世界里见过的所有向导都更值得信赖。

对多数孩子来说,玩乐和学习是分不开的。孩子通过玩游戏、尽情随着想象翱翔来理解最深刻、最抽象的概念,发现彼此无关的事物和理念之间的联系。他们知道锅碗瓢盆不只是日常物件,他们深谙勺子可以突然变成流星的秘密。“世俗”这个词在他们的词汇表里指的就是成为大人的代价。或许我们长大了还读小说的一个原因是,我们想重新获得童年时新鲜的眼睛,那时的每个角落与缝隙里都藏着秘密,每件东西都有灵魂,所有的生灵都可以跟我们通话。所以安东尼·圣·埃克苏佩里会将《小王子》献给他的朋友——“还是个孩子时的”莱温·维尔特,这并不令人惊奇。

孩子在现实与幻想之间穿梭是多么容易!我想到这个是在最近跟朋友三岁大的儿子一起在床上跳上跳下的时候,而几分钟前他还在吃香蕉、看电视,突然就拽着我到客房来玩了。他站在床上,成了一个威风凛凛的超级大英雄,此时,当他命令乌贼(我睡衣上有乌贼)跟着他潜入深海搜寻坏蛋鲨鱼(他解释道,鲨鱼不是善类)的时候,这张床就变成了海洋。鲨鱼和乌贼是他最爱的一本书里的主要人物,而不管“鲨鱼”多么坏,比起那些他威胁着要吃掉的小鱼小虾来,还是鲨鱼更让他着迷。

我父亲最初给我买了莫里斯·梅特林克(Maurice Metterlinck)的《青鸟》,它原本是一个相当瑰丽、充满哲理的寓言剧,波斯版本将它改编成了一个有趣的儿童故事,而那时我七岁。我被咪档和她的哥哥棣棣迷住了,他们是一名穷困樵夫的孩子,出发寻找幸福的青鸟。在我的记忆中,至今仍历历在目的是仙女给棣棣的那顶带钻石的帽子,棣棣可以转动钻石,让没有生命的物体显现“灵魂”。面包、火焰、水、光都有了生命,而家里的狗和猫能跟主人对话了——它们是那样活泼热闹的伙伴,它们聊天、拌嘴,指引、陪伴着孩子们进入记忆、诞生、死亡与时间的土地。

数十年后,作家家园耶多(Yaddo)在我想方设法努力而艰难地写作回忆录时给我提供了一个避难所,在那里,从我的卧室到厨房的一片小飞地里列着好几排书架,当我有一次在书架间浏览翻阅的时候,我发现了那本《青鸟》。我坐在椅子上翻开它来读,但我看到的故事竟跟我隐约记得的魔幻故事大有出入。此时我才理解了它所有严肃且充满哲理的关于生命、幸福、贫穷和道德这些问题的沉思,而小时候我只是被魔法所吸引。或许是因为,孩子们学到的第一个魔法就是,每个没有生命的物体、每个地球上的生灵,都有灵魂,都有一个可以焕发出生命的精魂。

在我小的时候,我父亲曾用一种随随便便、胡编乱造的方式给我讲过《爱丽丝梦游仙境》和《爱丽丝镜中奇遇记》。一切都是从一个星期五早晨我们吃早饭的时候开始的,那在伊朗算周末。他前一天晚上答应我,他要给我讲个新故事,不带我去看电影了——这本来是我们星期四的惯常优待。那就是他第一次给我讲爱丽丝的故事。我觉得他后来讲的很多关于她的故事都是胡诌的,因为当我长大到能够自己读书的时候,我发现很多故事在书里都找不着。但我仍记得他告诉我,爱丽丝喝了一大口特别的药剂,开始变得越来越小。“接着,”他说,“她看到了一只抽着水烟的毛毛虫。”

那时我对毛毛虫已经相当熟悉了。过去我们可以在街上的摊贩那里买到结了茧子的毛毛虫,用一把树叶托着它们,看它们一个个破茧成蝶。但爱丽丝从没见过抽水烟的毛毛虫,于是很自然就问他:“你是谁?”而毛毛虫直接把问题抛还给她:“你——是谁,谁,谁?”“拖拖拖,奇哈斯第——?(Tow Tow Tow,Key Haaaastiiiiiiiiii?)”我父亲会用波斯语模仿着毛毛虫这样说。他把这个问句重复了好几次,每次我都哈哈大笑,笑得眼泪都流下来,此时我母亲就会责备我把嘴里的面包吐出来了。但我父亲闹得正开心,没有理会母亲的抗议,仍继续逗我,重复道:“你是谁?”后来我会让我又乖又温顺的两岁的弟弟靠墙坐着,然后一边跟他说“拖拖拖,奇哈斯第——?”,一边在他肚脐边上挠他痒痒,他会非常惊奇但一脸好脾气地对我微笑着。这可能是我唯一一次有幸真正地让他感到惊奇了,后来他很快就自己发明了各种游戏,想到了各种天马行空的点子。

我常常认为爱丽丝是我理想的读者,是那种我渴望成为的读者。在千百万的小女孩之中,有那么一个女孩,拥有一双不同寻常的想象的眼睛,她不自足于自己已然拥有的东西,不为此扬扬自得,她能以不一样的眼睛看世界。她看到的不只是一只白兔,而是一只会说话、戴怀表、穿马甲的白兔。她跟着它跑,跟着它跳进一个洞里,“丝毫没有想过自己要怎么出来”。“燃烧着的好奇心”驱使着她,让她获得胆量,不去考虑行动的危险。她的勇气就像一位科学家或一位诗人所具备的——追求知识,但不管能否掌控或预测这种追求的后果。相比几乎其他所有的虚构角色,爱丽丝最突出的特点就是,她始终都在自言自语或在跟他人交谈,在探查、询问;这让我想起自己的女儿,她早上醒得很早,当我在早晨微弱的光线下走进房间时,她会冲我大喊,又马上开始指着她身边的物品问:“噫澈垭?噫澈垭?(eeee cheyah? eee cheyah?)”“瓦斯蒂斯?瓦斯蒂斯?( wassdis? wassdis?)”

“你是谁?”这不正是我们追着书里的人物阅读下去,努力想找出他们不愿透露的事情时,每一本书都在问我们的问题吗?它不也正是我们作为人,努力做着将会定义我们身份的选择时,我们问自己的那个根本的问题吗?我给自己的定义可以是母亲、妻子、爱人、朋友、老师、姐姐、作家、读者……我可以一直列下去。但是这些简单的描述没有一个能够对“我是谁”这个问题给出满意的答案。想要定义我们是谁,几乎不可能。我们是我们所过的生活,始终处在一种流动的状态。但是问这个问题,以及听他人问我们这个问题是很重要的,我相信它既是写作、也是阅读这一行为的核心。当阅读开始成为一个家园的时候,我还是个很小的孩子,在那里我感觉自己可以评价世界,可以认同自己——那是一个允许怀疑的地方,也是一个避难所。我们在日常现实与仙境之间来回穿梭——这一刻是这样,下一刻就变了模样。就像爱丽丝,每一次我读完一本了不起的书,我就将旧的自己抛在了身后。

我一生在许多意外之所遇到过爱丽丝和她的毛毛虫。爱丽丝自己无疑就是个不可思议的存在,比她遇到的所有不凡而神秘的人物都更加不凡而神秘:不像他们,她不仅可以生活于两个世界,而且可以看穿这两个世界;她能够企及内心的声音——“那事物的静默”,有想象的第三只眼睛。你可以说她赌得起,因为在心底里,她是自信得生了根的人。爱丽丝不像我,她始终都能回家,回到那个养了小猫挂了蕾丝窗帘的地方。她有一套程序和形式,让她能够穿梭来回。当她发现自己在仙境或镜中世界走失了的时候,她可以在自己另一个世界的生活中寻取帮助。她提醒我们,不只是在孤立、流亡或身陷危难之际你才需要仙境,生活稳定安全之时你也需要仙境。这是让我受用多年的经验。

我们会将天真这个词跟孩子联系起来,但爱丽丝就像小王子和许多儿童书的主人公一样,渴望摆脱这天真。好奇推动着我们身体里的孩子去搜寻知识,拒绝对世界始终天真无知。但天真的丧失始终伴随着对痛苦、别离与残忍的认知。自最初的亚当和夏娃的故事开始,一直以来都是如此。这不就是小王子让我们想到的吗?他离开了自己的小星球和虚荣自负的玫瑰去发现世界,他打开了眼界后发现,她不是独一无二的,而驯化一个伴侣可以像中了场大奖,也可能带来浓重的悲伤,因为无论如何,最终等待我们的都是一场别离。

“所有的艺术都是人们面临危险,遭遇了某种经历,走到了道路尽头,再无前路可走时产生出来的东西。”里尔克写道。的确,世界各地许许多多最优秀的小说在其最核心处都有那种危险的本质。许多伟大的儿童文学无疑就是如此,我们的男女主人公们要战胜怪兽与恶魔,以智慧斗赢邪恶的继母。但大人的小说也是如此,它们的怪兽和主人公都内在化了,更“真实”了,跟我们更像了。那些人物,在保留了自己的民族性和个人身份的同时,都拥有某些普世的特征。

我最近一次重新读《爱丽丝梦游仙境》的时候,为爱丽丝如此英式的作风感到惊奇不已:她是那么规矩的一个女孩。当她在洞里往下掉的时候,她辨认着自己看到的东西,回忆着过去,试图通过这样的方式维持自己的风度举止。她受到的英国教育已经在她身上根深蒂固了,她没有把那罐橘子酱扔下洞去,而是在她往下掉的时候设法将它放在了架子上——她不需要别人告诉她什么是对的,她是自己的内心监督员。

时时通过他人的眼睛看世界,对他人感到好奇——这是我后来读了许多英国小说后发现的一个特点,在那些小说中,“风度”一词所蕴含的不只是它在传统意义上的礼貌得体。风度也意指观察、倾听、尊重他人、感恩他人。在简 ·奥斯丁的小说中,那些特别受我们嘲讽的人物,那些反面角色,都是无视他人的,比如《傲慢与偏见》里的柯林斯先生、班奈特夫人或凯瑟琳·德·伯格女士,他们都不倾听他人,都太自我中心、因循守旧,总是将他们的选择与偏好强加在周围人身上。随着小说情节的发展,伊丽莎白和达西逐渐意识到,伊丽莎白的骄傲和达西的偏见都让他们既看不到自己的缺点,又看不到他人的美德。他们经历了被照亮与启发的一刻,他们的眼睛才真正看清了真相。

但所有了不起的故事无论如何都是关于看见的。记得在《小王子》里,叙述者在故事开始时告诉我们,当他还是个孩子的时候,他会给大人看他画的一条蟒蛇正在消化一头大象的画,而他们却以为那是一顶帽子!这件事毁掉了他对画画的热情,直到他遇到了小王子,小王子一眼就看见并认出了那是什么。《夏洛的网》里也有相似的情节,只有弗恩可以真正看见和听见那些动物,因为孩子还没有失去用“心灵的眼睛”(伟大的诗人鲁米( Rumi)语)去看的能力。在这两部小说中,没有“看见”的能力都有各自的后果。

但是在大人的小说里,盲目通常是罪恶的一个重要表现。以《包法利夫人》为例,她的盲目导致了悲剧性的后果。我们同情艾玛 ·包法利,理解她想要逃离生活单调的渴望,她渴求着某种浪漫的东西,但这种痴念让她盲目,她看不到丈夫和丈夫对她的付出,她看到的、追求的无非就是实现自己的浪漫梦想,而这跟她在丈夫家中所过的单调生活一样渺小卑微。甚至她的丈夫,那位好医生,也是盲目的,被他的妻子迷乱了视线,不能忠于自己的天职,为了满足她随心所欲的想法而妥协退让,放下了自己的尊严与职业操守。而那个真正的恶人,那个有意对同情视而不见的人,自然从那如今读来仍然令人震惊、不可思议的对资产阶级之志得意满的控诉中逃脱了。

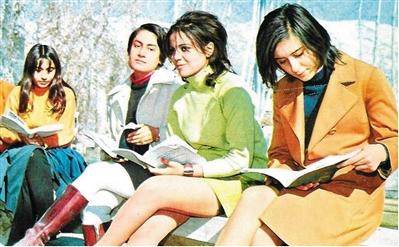

1971年德黑兰大学的女学生

在许多伟大的拉美小说中,盲目存在于政治压迫和社会压迫的中心——以《族长的没落》为例,其中的主要人物是一位残暴的独裁者,他被自己的权力所孤立,他的权力既腐化了他,又摧毁了他。就像所有现实生活中的暴君一样,他拒绝现实到了将其完全扭曲的地步。他不仅对现实视而不见,而且真的将每件他不能容忍的事、每个他不想看到的人都消灭掉,以他自己想象出来的虚构代替他们。当他的情妇(也就是后来的妻子)教他读书写字的时候,他惊讶地发现印刷新闻全是谎言和捏造:他的人民都成了他噩梦中的人,他们失去了自己做判断的能力,也不再记得真相。当他死的时候,他们都不敢相信,甚至在秃鹫开始落在他身上之前,都不愿接近他的遗体。

真相是,我们是自己错觉和偏见的奴隶,是我们想听、想看的东西的奴隶,这在现实生活中比在虚构世界里更为严重。真正的暴君,佛朗哥、希特勒和其他许多死了或至今仍活着的人,就利用了我们对幻想的热爱,利用了我们从幻想中获取的慰藉。但这并不意味着我们在民主社会就不会为幻想和捏造所害。我们人类能够做最好的事,也能做最坏的事,我们的历史就是明证。如果我们不在乎,如果我们不思考,如果我们不去看,从前获得的自由和权利也会很轻易地失去。

对他人的视而不见不正是现实世界里所有罪恶的根源吗?假如奴隶主看到了奴隶们真实的存在——跟他们自己一模一样的人类,奴隶们还会遭受这样的暴行吗?假如虔诚的原教旨主义者,不论肤色与偏向,都将他人与自己同一视之,他们还会以上帝之名谋害无辜之人吗?如果斯大林的亲信看到并且承认了审判秀背后的现实,斯大林劳改所还会存在吗?难道我们非要将他人贬低为非人,不去听、不去看他们真实的样子,好给他们施加苦难吗?在所有这些残暴行径中,你都能听到《威尼斯商人》里的夏洛克提出的那个令人难忘的问题,它在其中反复回荡:“你要是用刀剑刺我们,我们不是也会出血吗?”

纳博科夫在其最后一部俄语小说《天赋》中谈论了“一个关于生活本身不得不模仿正为它所谴责的艺术的恰当例证”。我最近想起这个是因为我又重温了爱丽丝的故事,发现自己被一种其他千百万读者必定也都感受过的感觉攫住了:那种“爱丽丝就是我”的模糊的兴奋感,或者更准确地说,她预言了我,不是比喻性的,而是以小说的间接方式,让我到处游走、搜寻和发现我自己的结论。来自任何文化的伟大小说都能预言读者,这其中既有那些同时代的人,又有那些出生于几十年或几百年之后的人。一个生活于19世纪英国的小女孩的虚构经历怎么会成为全世界千百万人的经历呢?这其中还包括一个身处截然不同的环境中的小女孩——她生活在 20世纪的伊朗。

爱丽丝跟山鲁佐德、小王子和匹诺曹一样,始终陪伴着我。在伊朗,当我成为一名教师时,我一边教《爱丽丝》,一边教《一千零一夜》。我给学生们介绍文学理论,讲授现实与小说间的本质关系,告诉他们,爱丽丝让我们意识到我们平常生活中的不凡特性,正是这种小说的颠覆性本质帮助我们看清自己的自满,挑战我们长久以来的偏见,给我们机会质疑自己、质疑世界。山鲁佐德让我们想到,故事是如何帮助我们生存下去并成为不朽的。来到美国时,我发现自己又在教《一千零一夜》,我发现,在她和哈克贝利 ·费恩的故事里有那么多关键的线索对于织就人生的织锦都是必不可少的。我意识到,不管我们生活在哪里,生活在何种体制之下,基本的人类本能和需求举世皆相同,基本的人类权利处处都适用。因为我们是人类,所以我们需要讲述和阅读故事——自己的故事,以及其他人的故事。我们需要一直更新我们理解世界的方式,准备好改变我们自己和我们周围的环境。

当我们想要让自己免于绝望,提醒自己暴君不能夺走我们最珍视的东西的时候,我们需要把发生在我们和其他人身上的事情讲述出来。狂热分子会以各种面貌出现,他们以进步、自由或上帝的名义进行谩骂、杀戮和破坏。但他们夺不走我们的理想。他们抢不走我们根本上的人性。正如卡尔维诺曾说的:“我们只有让他人获得自由,才能让自己也获得自由,因为这是一个人自由的必要条件。对目标须有忠诚,内心须得纯粹,要获得救赎与胜利,则原则观念是根本。”接着他又加了一个简单的句子,而在我看来,这句话概括了一切:“还要有美。”正是在这样的观念之下——在我们是谁、我们惧怕什么、我们想要什么这些层层细节的裹挟之下,人类纯粹地坚持着美——人类的想象才能枝繁叶茂。

我写这本书是希望我们全世界的读者,都能像《永不结束的故事》里的男孩巴斯蒂安一样,不惧冒险,勇敢进入这个想象的王国,在这里,所有你以为理所应当的东西都可能被完全颠覆,而从这里,你回到日常生活中时可以带回新鲜的眼睛和乐于接受挑战的心。

评论