作者:小白

谁能勘破情关

一

爱情是反色情,它基于保存能量的根本动机,爱情由发生学观点来看,是从反禁忌开始的。

它试图逃脱“乱伦禁忌”以及其他一些婚姻等禁忌制度强加在个体身上的“工具”命运。

它自以为巧妙地总是选择那些差异较大、距离较远的对象,它以为其中隐含的“不可能性”可以帮助它逃脱不断消耗身体能量的人类命运。

二

最原始的爱情是从乱伦开始的,一些极其古老的神话传说里对此有所记载。

它们所造成的残酷后果让人触目惊心。俄底浦斯的双眼被戳瞎了。

戳瞎眼睛,其中的喻意是相当深刻的。因为爱情正是“看”的结果。

动物发情的时候采用嗅觉,爱情就故意选择另外一种感官能力,中国古代婚礼用盖布遮挡女性的视线,其用意相当“高远”,因为爱情原本就是反对婚姻这种制度化的色情形式的。

但爱情无法逃脱身体有限感官能力的束缚,它所采用的“看”的能力却恰恰是现代人种群用来传递色情欲念的重要手段。

日后爱情再次试图逃脱这种束缚,它宣称来自于另一种“第六感觉”,到底有没有第六感觉?

三

正因为爱情采用了与色情相同的感官手段,所以有必要对一些可疑的“爱情”加以澄清。

“爱情”以保存能量为目标,

色情总是指向能量的消耗。

有些“色情”以貌似“爱情”的形象呈现,而当“爱情”因为无法抵御能量过度累积而造成的对自身的戕害性压迫时,如影随形附着在其背后的“色情”总是会趁机阴险地冒出头来。

四

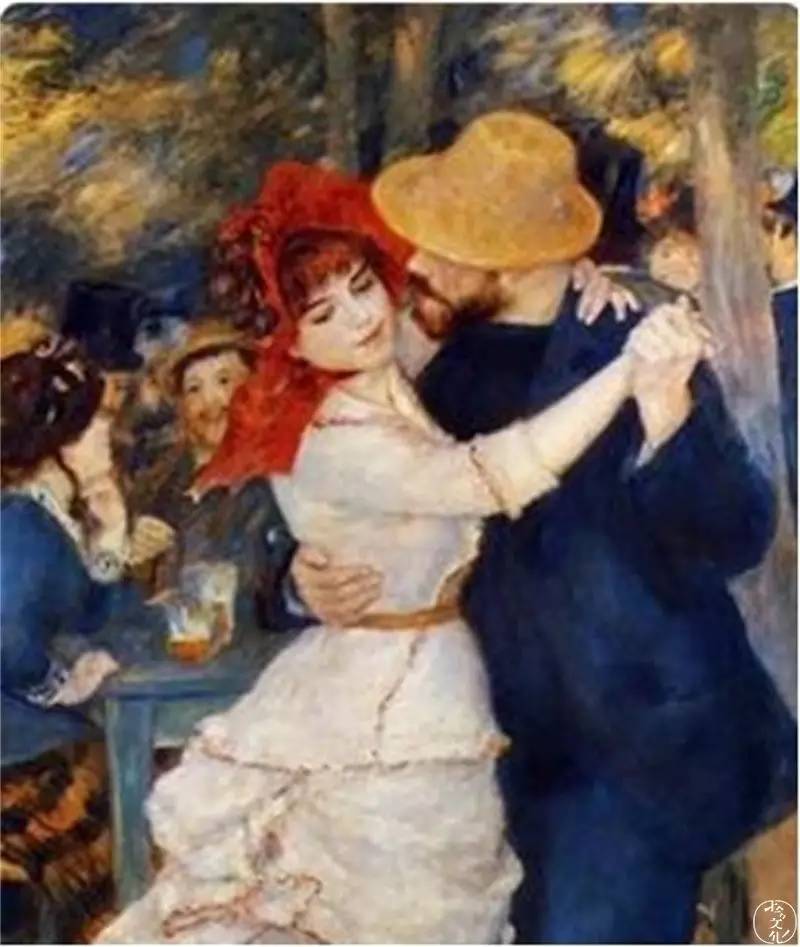

还是回过头来观察一下情人们的“目光”吧,“在茫茫人海中,”他/她说,“我看见了她/他。”

这句话暗示了一种必然性,似乎在冥冥中有什么东西注定了他们相遇。然而,实际上并不存在那种必然性。

他看到了她,

只是因为他早已准备看到她。

当他睁开原本一直紧闭的眼睛,或者当他故意违反某种制约他的法则、禁忌,把目光从原本不得不投射的方向上转开时,她正好站在那里。

有一个声音在他内心呼唤,阻止他成为制度化色情的能量消耗工具,正当此时,她站在他转过头去的方向上。

五

一些最强烈的爱情故事是在性无能者身上发生的。

这些性无能者,他们像被罩上一个透明的玻璃罩,让他们的恋人们痛苦万分。

《太阳照常升起》中的勃莱特对男主人公说:“别碰我,请你别碰我。”“我受不了。”

“你一碰我,我的整个身体简直就成了果子冻。”但她却不愿意分手,因为:“我看不到你可不行。”

性无能者用一种得天独厚的方式掩盖了他们的“自利”天性,使他们的情人们变成了果子冻,但他们自己却安然无恙。

六

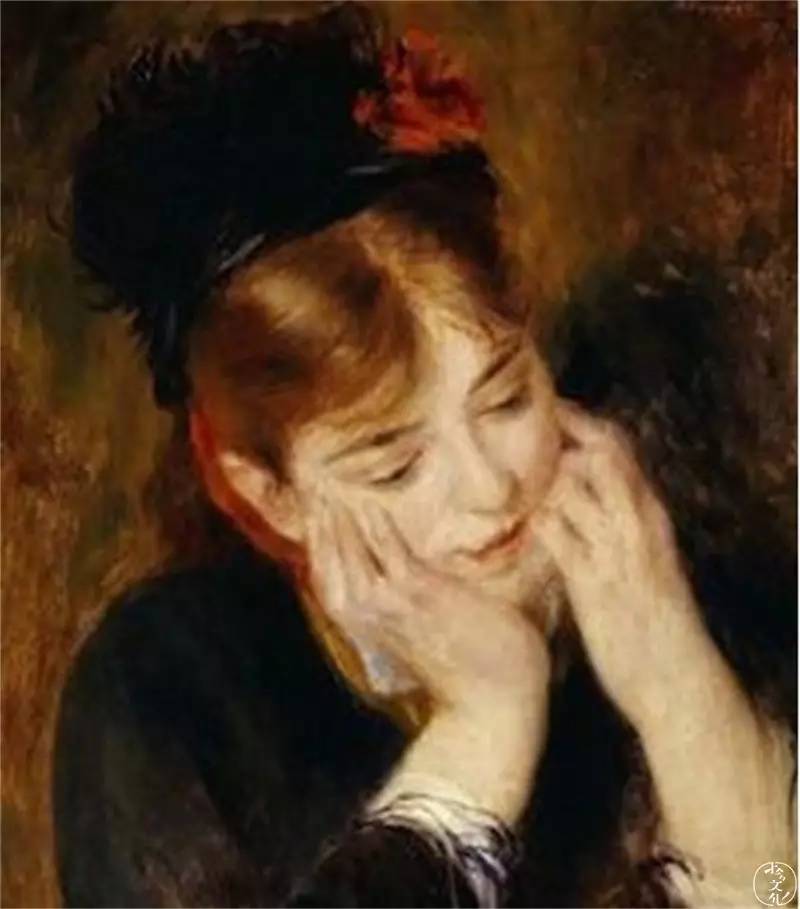

情人的眼泪,这种由产生“能量幻觉”的器官溢出的少量水分,竟然能对恋人产生如此大的“压迫”力量。

罗兰·巴特说:

“我将哭泣变成一种要挟的手段,

通过眼泪向我周围的人要挟。”

“我通过哭泣来打动对方,对他施加压力(‘看看你将我弄成什么样子了’)。”

眼泪从来不是“失望”的信号,它用来表达“悲伤”的预感,他/她感受到身体内累积的能量,预感到自己无论如何必须消耗掉这些膨胀涌动的能量,总之,他/她将被“耗尽”。

所以,用“压力”这个词是不准确的,本质上,它是身体以最小的代价(其化学成分相当稀薄)造成能量溢出的假相,诱惑对方加以吸收——“看看你将我弄成什么样子”。

有人分析了眼泪的化学成分,证实其中含有生化毒素,那的确是一种“身体排泄物”。

一个粗鲁的情人往往会把这个“忧伤”的场面转变为一场性狂欢。当能量暂时得以排空之后,那个哭泣的情人会由衷地感到空虚。

七

曹雪芹的大观园是女性逃离色情世界之后的乌托邦,是爱情的乐园。

女儿是水做的骨肉,

男子是泥做的骨肉,

贾宝玉说。

“色情”等于以泥混入水中,所以在贾宝玉看来,女性的“水”的属性是随着结婚生育递减的。

所以他的“喜聚不喜散”,实际上是希望大观园中的少女永远躲避在贾母羽翼覆盖下的这个爱情孤岛上。

大观园之外的世界是一个完全色情的世界,即便是贾宝玉,只要一走出那个围墙,就不得不与“一根往里戳”的薛蟠之类同污。

那个色情的世界只有薛蟠这样的人能够生存,似秦钟那样柔弱的人,很快就会被“耗尽”。

少女们躲在园中不敢出来,金钏听说要被赶出园内,立刻跳井自杀,晴雯被赶出大观园没几天就被外部世界消耗殆尽。

然而,大观园中的女性权力是一种局部的、虚幻的权力,处于它上层的贾母、王夫人等人,也无力与婚姻体制抗衡,终归要将一个又一个少女驱赶向孙绍祖之类的“中山狼”——曹雪芹特地指出他的身体相当强壮。

大观园本身就不是一个“堡垒”,一场小小的失火就让贾母大惊失色,外部色情世界在不断向其中入侵。

一开始,贾宝玉和少女们并不在意,她们并不很在意宝玉在那个外部世界里的鬼混,个把老色鬼垂涎鸳鸯的美色,很容易就被贾母的权力赶跑。

刘姥姥进来拉屎撒尿放酒屁,顶多只能算是一个笑话,她们丝毫没有感受到外部色情世界的严酷性。

色情世界很快就向这个女性乌托邦发出致命的一击,傻大姐在园中捡到一只“妖精打架”的绣春囊,这只色情世界发出的小小炮弹就把整个大观园炸塌了。

随着这只绣春囊,冲进大观园的是一支被男性色情世界规训同化了的女性组成的管教队,大观园被她们翻了个底朝天。

曹雪芹最大的隐喻是他在写到八十回就戛然而止,那是“爱情”的最圆满结局,任何续写的努力都将是“色情”的,或者说是“色情”的一次入侵。

八

爱情必然蜕变为色情的原因在于:我爱“你”,但我不是爱你,我所爱的,是在“你”体内但不是你的“某物”—— something in you more than yourself(齐泽克)。

我从你的眼眸内、从你的面孔/面具下面看到“它”的存在,我知道“它”能给予我能量,所以我不得不把你打碎,以此寻找在你体内的“某物”。

我必须用“色情”来“消耗”你,

直至你完全瓦解,

暴露出内在于你的那个“某物”。

九

“我爱你”,爱情单从语序上就确立了“我”的统辖视角的主体地位,这个最基本的主+谓宾结构(或宾谓结构)揭示了我们的“爱情”的基本模式——“行为主体优先”,“行为—受事者毗连”。

我怀疑使用宾语前置式语言的人们会与我们有相同的爱情模式。

在“我爱你”这一事件中,“我”才是决定性的,“你”只是伴随着“爱”的一个“物体”,哪怕你高傲冷漠,“宛在水中央”。

基耶斯洛夫斯基在提及他的“爱情短片”《十诫》时说:“我发现其中最有趣的是它的拍摄角度。我们总是透过去爱的这个人而不是被爱的这个人来看世界。”

“我们从爱的这个人而不是从被爱的人的角度来观察问题。被爱的人是个物体,只存在于碎片中。”

托米克爱上了玛格达,我们对玛格达一无所知,我们只看到他看她的样子,甚至他的位置(楼层)比她高一两层(为此基耶斯洛夫斯基不得不专门建造一个高塔)。

当玛格达回应(用肉体接触的方式)他的爱情时,爱情消失了,基耶斯洛夫斯基认为,爱情只能存在于托米克的“偷窥”中。

十

除了“你到底喜欢我什么”,恋人之间还有一个事关重大的问题:我们之间到底是谁先爱上对方的?

其中总有一个是“时间在先”的,这一点毫无疑问。但究竟是谁呢?

这个问题暗示着事情到了重要的转折关头:那个被爱者现在已不甘心仅仅作为一个“及物动词”的宾词而存在,两人开始争夺爱情叙述中的主语地位——那个原先只是被爱的对象“故意”遗忘,以便在即将建立的“结构”中占据主导地位。

十一

恋人通过那个“谁先爱上对方”的简单追问,确立了爱情的“统治”结构,时间上的“在先”通过一种近乎隐喻的方式转换为逻辑上的“在先”、语法上的“在先”。

现在,

“爱情”获得井然有序的形式,

关于爱情的叙述也获得了文本的统一性。

恋人们只有在一方甘心居于其“被爱物”地位时,这种结构才保证其稳定性。

如果双方互相争夺那个主语位置(不,肯定我先爱上你),那么原本稳定的结构就受到威胁。

因为这个表述很容易就通过一系列语义转换,变成一种“我爱你”,但“你不像我爱你那么爱我”的表述。

这种表述可能引发结构的碎裂。

“同爱你的人在一起”,那是一种朴素的结构主义观点。

评论