作者:马程

2014年刘慈欣横空出世,在凭借《三体》成为中国第一位获得雨果奖的作家之后,引发了全社会对科幻产业的关注。目前,资本热钱迅速涌入,疯狂购买科幻IP,但是整个产业链是非常不健全的,体系需要搭建,行业规则也需要创立。

“科幻IP成了红海,但是更像金融游戏。很少有人有耐心从源头发展科幻。”未来事务管理局局长,科幻作家姬少亭对《三声》(ID:Tosansheng)记者说,“即使是一个资深的科幻迷,你让他列举国内的科幻作家,也很难数出十个作家。”

未来事务管理局,源自果壳网的一个内部孵化科幻品牌,姬少亭也是果壳网和科学松鼠会的联合创始人之一。今年年初,局长姬少亭决定创业,将“未来事务管理局”这个品牌放入上海果阅文化创意有限公司,并衍生出一系列文化创意项目。

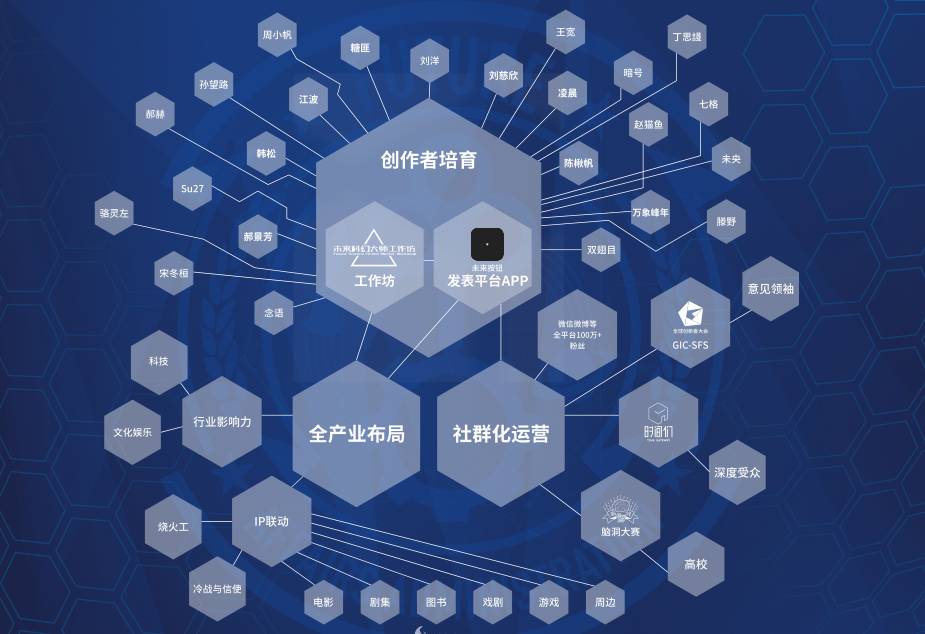

这家创业公司主要聚焦于孵化科幻作家,为行业打造创意源头,培育最前端的内容生产者。目标是打造中国科幻第一创作社群,优化科幻全产业链。同时,未来事务管理局还与果壳阅读合作,引入漫威为首的国外科幻流行出版物,并在公众号“不存在”日报发布与科幻相关的最新内容。

根据《三声》(ID:Tosansheng)记者了解,目前,未来事务管理局的A轮融资已经进入尾声。未来事务管理局目前有多位合伙人,除了姬少亭之外,还由资深科幻作家糖匪、评论家兔子瞧等人所共同参与构建的。

虽然科幻在目前的中国依然处于小众文化状态,但是姬少亭认为随着美国科幻类电影的引进,已经积累起了不少观众,科幻的元素甚至深入到了生活的方方面面。“你可以说不知道科幻,但肯定看过《变形金刚》,或者穿过一个《星球大战》的T恤。科幻可以冲破次元壁的,可以用各种方式去抵达观众。”

在姬少亭看来,在教育普及背景下,大家对科技本身有一个认知过程,而科幻的魅力会慢慢展现出来了,被更多的人接受。

“门槛就是这么高”

姬少亭是典型的科幻迷,她9岁就开始订阅《科幻世界》杂志,加入新华社后一直在做科技类专题,接触了很多中科院的研究员,她不光参与创建了“科学松鼠会”,也是早期贡献内容的成员之一。

科幻圈有一个观点,即科幻是一种“思想实验”。“既要有可以和前沿科技对接的脑洞,一个独立存在的技术环境,但同时,也要人放在技术环境里去考验,会引发对人性和社会属性的思索。”未来事务管理局“不存在”日报的主编、幻想作家糖匪认为,科幻把现实推到了一个极端,看看人与人之间会催生些什么。

因此,科幻行业作者对前沿科学和人文内涵都要有一定的了解。姬少亭说,“科幻最重要的是科技带来的惊奇感。这要求创作者必须多了解前沿科技的信息。这个门槛是很高的,所以我们不能急功近利,合格的内容要有一个长期培养和孵化的过程。”

姬少亭认为生产“惊奇感“的重要途径就是和科学圈里的人去交流,寻找灵感。2008年开始,还是记者的姬少亭就开始通过科学松鼠会和果壳网等平台组织跨界对话,让科幻作家和科学家在一起交流。

但是,她逐渐认识到简单对话是远远不够的。现在,她会定期组织科幻作家开班授课,让前沿学者开设一些前沿的科学讲座,讲述一些他们还没成型的想法,领域包括了宇宙黑洞、自杀心理干预、AI、液体金属,还有建筑相关领域。“周围如果又很多科学的同辈,这对作者的帮助非常大,很多相法可能在期刊论文上都查不到,脑洞更大一些。”

与此同时,对人类社会的深层思考也是科幻作品吸引人之处。郝景芳的《北京折叠》被誉为对这个社会的批判思索,她在座谈中也提到,科幻最核心的不一定是多么酷炫疯狂的点子,而是这个点子里所包含的人的情感。“

未来事务管理局的团队密切关注科幻和艺术文化的接口。最近,他们组织了“通天塔”的设计,请到了材料学、建筑、结构等方面的专家搭建了一个10公里高的大楼城市,成品将参加即将开幕的北京设计周展示。

“科幻创作不是闭门造车,我们希望能够在各种活动中让创意的火花尽情碰撞。”姬少亭对《三声》(ID:Tosansheng)记者说。

科幻作者还是一片蓝海

虽然有刘慈欣、郝景芳等人获得最高的荣耀,但是目前国内的科幻界的商业链条还未形成。至少国内科幻类文学在发现、出版以及IP的转换还没有形成良好的运作。

在姬少亭看来,现在最缺乏的还是大量的优秀科幻作家。传统上,科幻作家的平台是科幻类杂志,但是过去几年科幻类杂志纷纷倒闭,仅留下老牌的《科幻世界》杂志孤军奋战,其成品还只是文字阶段,给予作者的回报也极为微薄。

基于未来管理实务,姬少亭自信通过科学的培养和孵化,能够出现一大批科幻作家。“我一直要培养科幻的是创意者,不仅是作者,还会拓展的其他领域,比如编剧,广告业的人,还有建筑设计师,他们都是对科幻很感兴趣。”

下一步,未来事务管理局还会推出自己的App平台——未来按钮,类似电子杂志的运营模式,主打科幻内容,通过作家投稿的形式,稿费保持在千字300-500。“在这个平台上读者可以直接和作家对话,给予反馈,有助于我们发掘好的作者。”姬少亭表示此举同时也可以给好的科幻作家提供一个基本的工资,让他们把主要精力放在创作上。

在挖掘科幻新人上,姬少亭有自己的做法。“勤奋是必须的,要有创作出好作品的意愿,要赶上工业化的节奏。“同时,她认为作家必须要发挥自己的优势,才能为科幻圈所接受,“很多作者写的故事一般,但是创意非常好,他更适合去搭建世界观,去创造一个框架。”

实际上,未来事务管理局并不仅仅是聚集于作品,还会有导师对于其中的作者的创意进行指导。目前,未来事务管理局已经与中科院联手开设定期培训课程。“下一步,我们还会建立一个科幻小说数据库,总结所有的题材,给作者提供一些灵感方向。”

在后期,未来事务管理局还计划帮助成熟科幻作品和各个行业对接,促进IP的转化。“让作品有一个完整的呈现,这才是培养。我们的工作不仅是老师编辑,也是把文字变现的经纪人。”

“3-5年内才能出一部及格的片子”

对于国内科幻电影的未来,姬少亭显得比较务实又动情,“在3-5年内,能够出一部及格的科幻电影就不错了。现在如果有一个导演站出来说,’我要拍科幻片’,已经很让人热泪盈眶了。”

在姬少亭看来,现在国内制作科幻电影做大的壁垒就是“理解力”——从制片公司到导演、创意和各种工种,对科幻的理解力非常有限。“立意就决定了疆界。目前从事行业的很多人对科幻的理解太少,这是过去积累的少。”

模仿和追赶好莱坞注定会是相对漫长的过程,特别是好莱坞是分工特别细致的工业体系,并且深受美国科幻文化的长期影响。“好莱坞的特效的公司是有理解力的。大的科幻电影的城市、建筑,都是由专业的人在做;做一个飞船,是真的可以飞的。而我们工业细节跟不上。更有甚者对科学的内核不清楚,强行把一个鬼说成是电磁波或者量子裂变的,都是对科幻不理解造成的。”

未来事务管理局最近也在尝试一些影视、游戏、舞台剧等行业的全方位开发。如与青年导演合拍根据韩松《冷战与信使》改编的短片。“一部高质量的短片是一个契机,很多好莱坞的科幻团队都是从短片出身的。”

姬少亭对《三声》(ID:Tosansheng)记者说,“IP不是必须是最红的才能有收益,本身是一个好东西就好。回归IP本质。做一个标杆,也是在定义这个行业的商业价值。”

虽然大量的合作作品还在筹备阶段,但是姬少亭对IP的转换有自己的坚持,就是作品必须保证科幻的质感,“现在做的短片是希望可以拿到国外电影节艺术节上去参赛的。并不是为了票房。商业和品质的验证同样重要。”

在历史上,科幻曾经无数次推动过科技的发展,远不止拿到投资去拍电影这么简单。某一个预言或是一次脑洞大开,都有可能转化成科技的重要创新,推动人类社会的进步。姬少亭和未来事务管理局对此充满热情并且努力做好准备,“好的科幻,作用是无法想象的” 。

三声原创内容 转载请联系授权

评论