作者:王宏扬

按照 4A 法则:企业在传播上要定调,这当然也包括舆论引导。

一家企业在自有媒体渠道上定调很容易——比如西贝在自己微信公众号上发了一篇《[杂粮月饼]请求添加你为好友》,一个小时的阅读量就突破了 10 万+。

先看评论:

一般而言,非危机公关情况下自有媒体渠道的舆论控制会从第一条评论开始,就像图中那样。那么再往后,因为基调已定,后面的评论自然也会是正面的。

但,在他媒体上定调却很难——因为你不知道在何时、何地、哪个渠道被发布了怎样的信息,所以无从控制。而此时未加引导的评论,就像下图这样。

也像在群聊中的无组织讨论,一旦有人说起不好吃,就像病毒一样蔓延开来,发声者捍卫自己立场的决心显然是毋庸置疑的。

即使是真爱粉在如此基调下,也大多会保持缄默。毕竟人性决定了“多数人的意愿”是不可抗拒的。

为何西贝“不好吃”的呼声如此高,西贝却坐怀不乱?

因为“口味”,并不是餐饮真正的死穴。

假设做了28年餐饮的贾国龙没有想到这个“结果”,他背后的华衫和华楠也会对“好吃战略”的副作用没有考虑吗?

好吃战略的真正目的:沉淀他所需的“客群”

你一定已经注意到:几乎所有攻击西贝的落脚点都在“口味”上,但“口味”本就是个伪命题。

因为:

口味=实际品质÷心理预期

所以,“难吃”是建立在预期的基础上的,一个超高的预期作为分母,想不难吃真的很难。

那么心理预期是什么?

高预期:消费能力低,所以对口感有超高的期待,口感恒定的前提下,预期决定生死。

低预期:消费能力强,所以对价格麻木,更看重健康和环境以及在逼格上的满足。

所以,西贝“好吃战略”的背后实际上是对“人群”的再次筛选——

就像:

市场=人群×消费能力×消费意愿

人群基数:1%的家庭占据了全国33.3%的财产,25%的最底层家庭平分全国1%的财产,而中间人群占到人口总数的74%。

消费能力:按照2015年国家统计局的数据,全国非私营单位就业人员年平均工资是62029元,而私营单位的薪水更低。

消费意愿:对“屌丝”而言,扣掉税费到手也就4000+,要交租、要交通、要购物,留给在外就餐的消费空间真的不大。

真正的高净值人群就那1%,绝大多数顾客仍旧是中间人。但由于提前消费观念的普及,中间人里已经有相当一部分具备了“高端”的消费意愿,就像地铁里人手一台 iphone ,就像高中生、大学生非 iphone 不用,他们看重的是品牌和实际体验。

而品质却是恒定的:西北菜即使“入乡随俗”在口味上进行了改良,但仍旧无法满足所有人的需求。能做到的只有门店的QSC管理和对原材料上的把控,比如统一采购西北原产地的肉类。

这刚好映射了贾国龙所言:“定价是顶层设计的重要组成部分,只有当你是“高价”的时候,筛选出来的客群才是高势能人群。”

换言之,无论怎么做都不可能满足所有人的需求,又何必在不擅长的领域演绎不属于自己的人生?

打败餐饮品牌的会是口味吗?

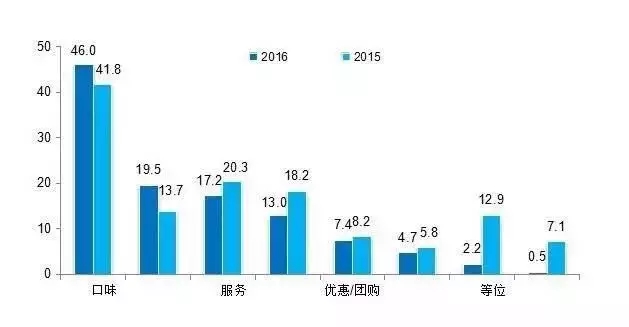

据9月2日中国饭店协会和零点有数发布的《2016中国餐饮消费市场大数据分析报告》:同比2015,今年消费者仍最关注“口味”,在程度上略有上升。“性价比”则是关注榜的第二名。

但以西贝这种数十年餐饮品牌的体量,即使“闭着眼睛点,道道都好吃”,但为迎合“全人群”的口味而随时调整,无异于天方夜谭。

所以,今天的主题是:对于成熟品牌,比“口味”更高级的恐惧是什么?

首先是失去信赖

如果顾客忠诚度是一个波动值,那么每一次兑现承诺就会增强信任,相反则会扣更多的分值。所以有广告人说,每一次兑现承诺就是一次营销。

对餐饮而言,塑造品牌远不是造概念和追热点那么简单。因为食物是“入口”的,所以绝不可能像游戏或是直播等时尚行业那样,三俗手法请凤姐、芙蓉,不用节操贴马蓉只为吸睛。而是必须要正能量,以传达食物的健康和安全。

所以西贝好吃战略的背后,其实打的是“食品安全”的品质牌

西贝想把关于口味的“大投放”做成“大收益”其实是有难度的。难度就在于:从家喻户晓到深入人心的消费行动是一个巨大的坎。

因为产品定位和购买者定位是两层分离:

就像《白鹿原》一样人尽皆知,但去电影院看的时候往往是一个人的专场。而前些年同样是人尽皆知的脑白金,却能够赚得盆满钵满,恰恰是因为脑白金的“产品定位”针对老人,但在“投放”上针对的却是有消费能力的中青年。

(电影院里ip很响的《白鹿原》却难逃叫好不叫座的命运)

“送礼就送脑白金”,让购买人群在想要送礼时就能想到它。正如西贝“闭着眼睛点,道道都好吃”、“因为西贝,人生喜悦”,诉求好吃和健康,让顾客不仅吃好而且能够得到快乐,浅层的是好吃,深层的却是食品安全和健康。因为只有这样才能让有消费能力的人群敢带着老人和孩子来。

所以从2015年开始,西贝上下的所有资源是围绕着“健康和安全”的购买者定位展开的:

关于原材料——

“供应链方面人才配备比较多,羊肉是百分之百到草原采购,从每年6月份开始,就选供货商,下订单,因为给我们供羊肉的有20多家,一直到10月份,羊肉采购才结束。其他的采购,也是以西北原料为主。”

“我们现在用的草原羊就是贵,一斤贵两块钱,一吨就贵了4000块钱。我们去年和今年的采购量都接近5000吨羊肉,好原料是一个基本前提。”

“我们在大西北的原料基地有20多个人常年什么也不干,就是找原料、选原料的专职采购干部。”

关于供应商——

“菜单每年在换,原料也有一部分时常更新。但是稳定的原料,比如草原上的羊肉,去年我们的采购量4500吨。最初我们的羊肉供应商有40-50家,后来经过不断优选,保留了10多家。”

“羊肉的采购季节非常集中,每年的7-9三个月,在这三个月里,要抢购到最好的羊肉。不肥不瘦不大不小,经过排酸分割等步骤储存好,供一年使用。”

所以开“10万+”门店,其实是瞄准趋势的非妄言

“14好吃战略开始实施后,未来三年开店速度还要加快,每年不少于30%的成长率。”

贾国龙的自信来源于遵循了“轻餐”的趋势:新开门店从大到小,品项从繁到简。从一代的街边大店,到二代的shoppingmall,到三代的300-600㎡的全明档、全散台。

就像那句“有一盏灯,就有一家西贝的门店”,再到未来的四、五、六代店,假设是集客能力差的偏远地区,小到只需卖莜面就可以了。

从门店的从大到小的演进也不难看出,他想要的仍旧是把一个品类做成一种现象级产品,或许就像曾风靡全国的黄焖鸡和沙县小吃。

恐惧的最终极——丧失“改变产业走向”的能力

一家企业的灵魂往往是他的创始人。

上世纪80年代末,西贝头羊贾国龙退学后靠做“倒爷”淘到第一桶金。而后凭借这笔钱就开始做餐饮,他一开始做的餐饮就很“潮”。

有媒体曾报道过他的这段经历:

“我开过很前卫的咖啡厅、酒吧、西餐厅。在小县城,就我舍得请很有名的设计师、投巨资装修,壁纸、进口仿木地板,我处处引领潮流。”

他的“西贝酒吧”卖洋酒、鸡尾酒,客人却要喝二锅头。应客人要求不断调整,最后“西贝酒吧”卖得最火的产品变成了砂锅面片,贾国龙干脆做成了中餐馆,跟着市场变化而变化。

1995年和1996年,还不到30岁的贾国龙,经历了创业以来的第一个小高潮,年入百万。

1999年,贾国龙在北京盘下2000多平的海鲜大酒楼,很快又端掉海鲜改为莜面村,专卖蒙古菜。为扩大影响,贾国龙花10万块请歌唱家德德玛做代言人,先后在北京晚报、北京青年报和北京电视台投放广告。

他不再按老家的消费水平给大城市定价:内蒙古白送的酸黄瓜,在北京卖6元;内蒙古卖2块的一笼莜面,在北京卖18元。

结果,莜面村的日均流水如登台阶一样从2万元涨至4.5万元。这年11月,贾国龙创立北京西贝餐饮管理有限公司,到2002年底,西贝莜面村在北京的营业额已达1亿元上下。

由此不难看出他创业过程中的灵动,但再回溯到开头的退学——竟然是因为“神经衰弱”。一个20岁不到的年轻大学生患上这种病,只有一种可能性:想得太多,梦想太大。这种人最怕的就是:思维枯竭。

所以西贝从创业之初走到今天一直都离不开“创意”和转变,这才有了09年开始的大创意、大渠道,引爆量变突然成为家喻户晓的品牌的基础势能。其中最关键的原因:贾国龙始终在坚持创新,也一直在改变产业的走向。

何谓改变产业走向?

从大的方面讲,就像从强调口味和品质到强调品牌塑造,从低价到高价的转变。

从小的方面讲,“为什么中国的餐饮品牌不能在央视上投放?”所以有了餐饮由幕后走向台前的《舌尖》合作、联合国特供、春晚广告。

但这种创新能力看似最可怕,却也最容易失去。越是美丽的东西,越是不堪一击,任何一个创新都是从独家到街机的过程:

就像谷歌打败雅虎,百度打败谷歌,facebook一跃成为社交巨头,无外乎都是用创新型应用改变了产业走向。

成也它、败也它。

而这,正是贾国龙要守住的,也是最恐惧的。如何把这种创新能力变成团队和企业的稳定能力,或许你在9月20号能得到解答。

(本文为掌柜攻略原创内容,转载请注明出处)

评论