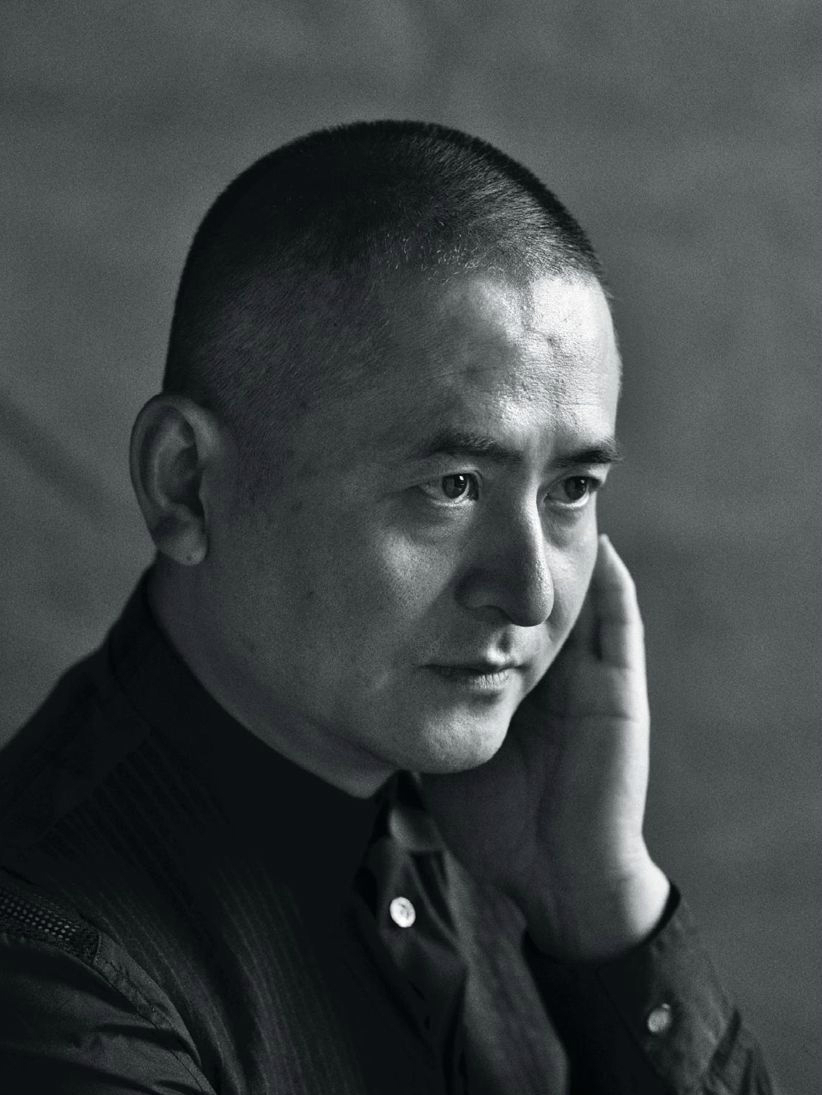

作为中国当代最具国际声誉的艺术家之一,现年五十岁出头的曾梵志留着圆寸,五官轮廓仍保持着年轻时的俊朗,嗓音沉着。昨日,他的个展“曾梵志:散步”在尤伦斯当代艺术中心(UCCA)开幕。

展览呈现囊括了曾梵志六十余件最具代表性的作品,从其成名前颇具德国表现主义风格的大学时期写生,到近年意在向中国古典传统回归的纸上作品,时间横跨近三十年,是其迄今为止规模最大的展览,也是他在北京举办的首个机构个展。

不希望被称为“面具画家”

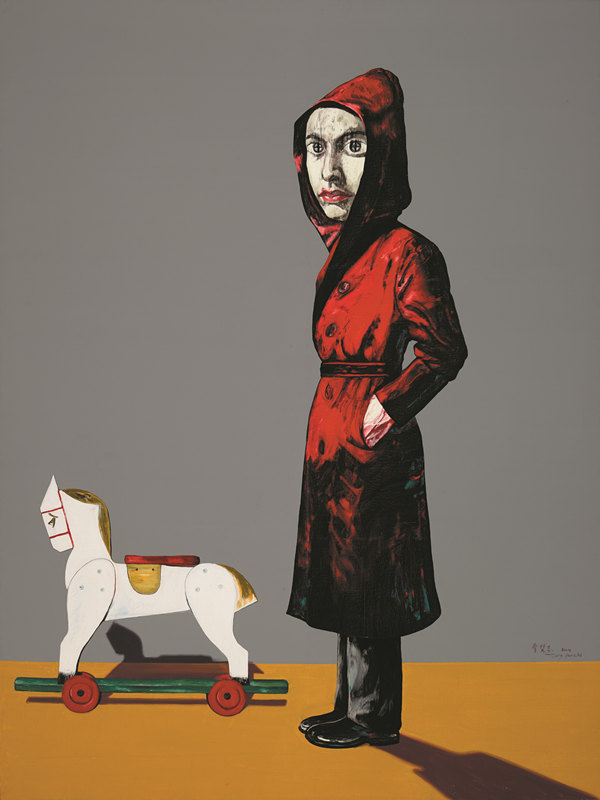

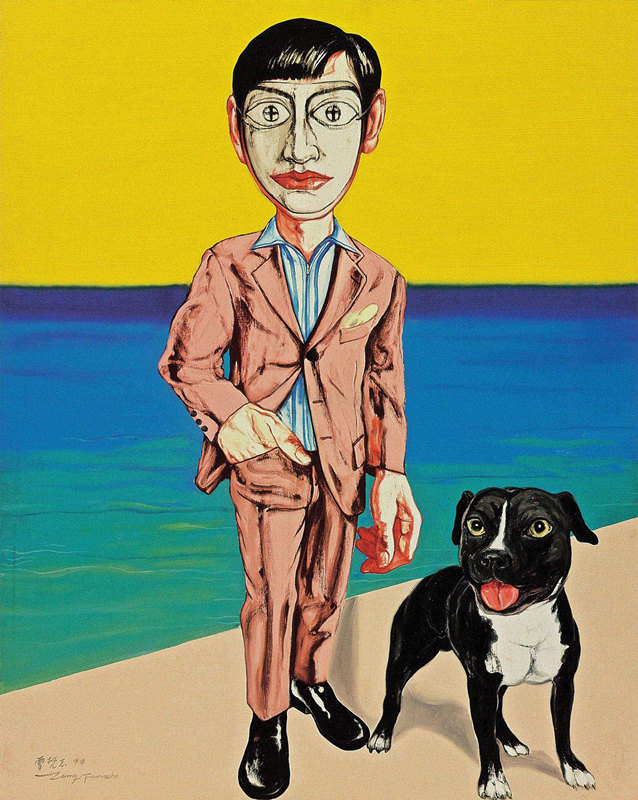

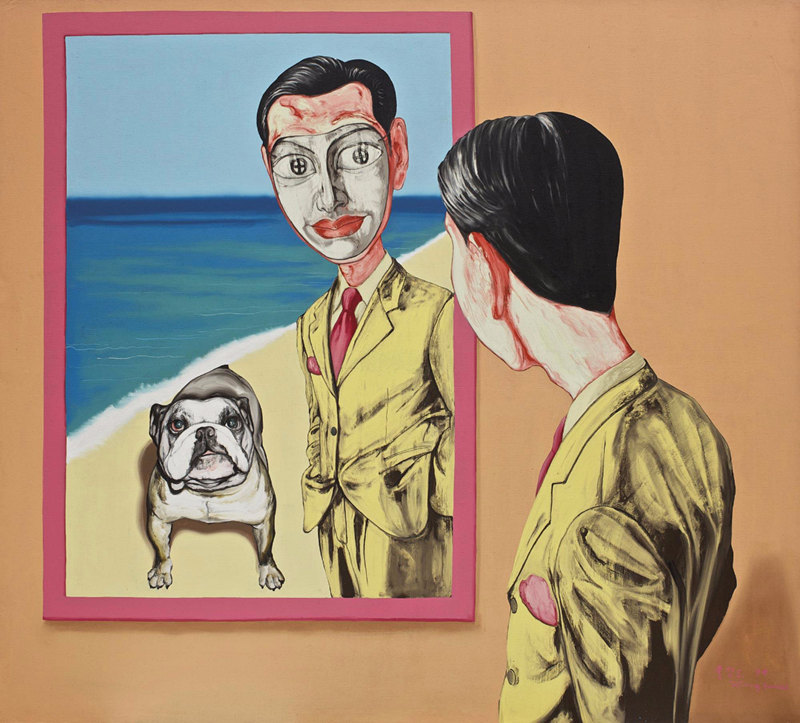

大部分人知晓曾梵志是从他的“面具”系列作品开始很多人也自己倾向于把“面具”作为一个符号和艺术家本人捆绑在一起。

颇具讽刺意味的是,一般解读认为“面具”系列反映了90年代以来中国都市人在尔虞我诈的金钱游戏中透露出的不安和痛苦,描绘的是现代人被异化的生存状态。然而现如今“面具”却成为曾梵志难以摆脱的一个标签。2013年,在香港苏富比“亚洲四十周年”特拍中,曾梵志“面具”系列中的作品《最后的晚餐》(2001)最终以1亿8044万港元的高价问鼎。这一事件在当时引起社会舆论的激烈讨论。

曾梵志曾在一次谈话中提到,不希望在向陌生人介绍时被称作“面具画家”。这让我们不免想到,方力钧的“光头”,岳敏君的“大笑”,曾梵志的“面具”……而本次个展,或许也是曾梵志对“面具画家”的一次告别。

“就像我们做劳森伯格展览,其实也参与到艺术史对劳森伯格重新评估的工作中去一样。如果通过这次展览,我们对曾梵志不同时期的创作进行梳理,产生了与早期解读不一样的看法,我觉得这就算是我们做出的一个贡献。”UCCA馆长田霏宇在开幕的对话讲座上如是说。

展览空间被设计成曾梵志“大脑切片”

本次展览另辟蹊径,通过探讨隐性精神的内在相似和具体技法的延续,将艺术家不同时期的作品组合和并置起来,在线性历史之外提供新的参观线索,试图向观众阐释出一个全新的曾梵志形象。

抱着这样的企图,展览方和艺术家邀请日本著名设计师安藤忠雄为展览设计场地。不同于一般艺术展的“白盒子”模式,此次展览空间被六面灰色自立式墙体切割成均匀的几个小房间,同时相互连贯的侧面长廊为不同空间提供了良好沟通。而每面独立墙体上切开的方形窗口贯穿整个大展厅,使观众可以更自由地获取观看的视角,从而尽可能增进作品与观众的互动效果。安藤忠雄把自己的设计比喻为曾梵志的“大脑切片”,希望借此展现出艺术家丰富的创作层次。

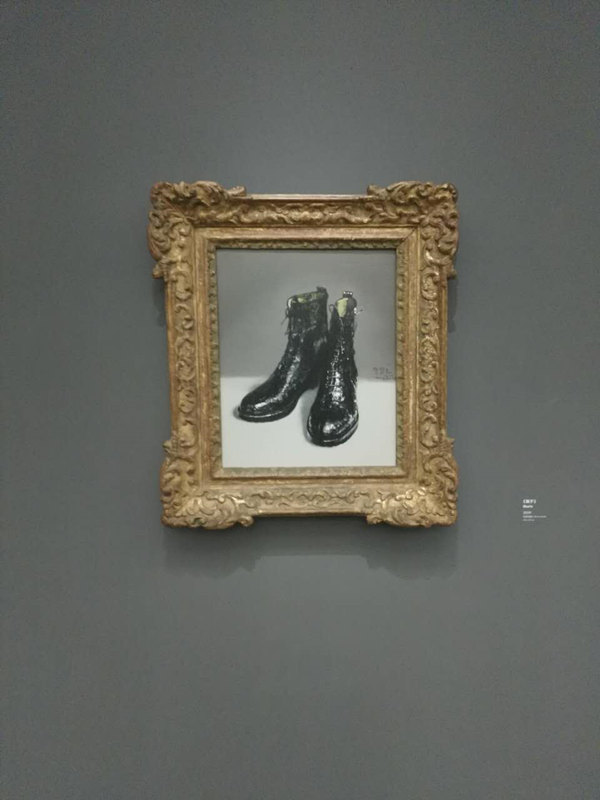

进入大展厅,最靠近观众的是右手边悬挂的作品《靴子》。田霏宇解释道,这实际上与展览末尾的艺术家自画像形成遥相呼应的关系。如果仔细观察,艺术家没有在自画像中给自己穿上鞋子。这一首一尾的照应也紧扣本次展览“散步”的主题。艺术家通过与设计师安藤忠雄的协商,作出了这番布置,试图以微妙而独特的方式来隐喻自己三十年的创作历程,并把愉悦的心情传递给在展览中散步的每一位观众。

无限逼近真实的丑陋和恐惧

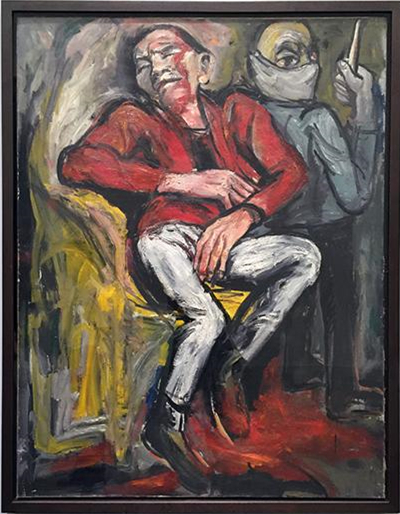

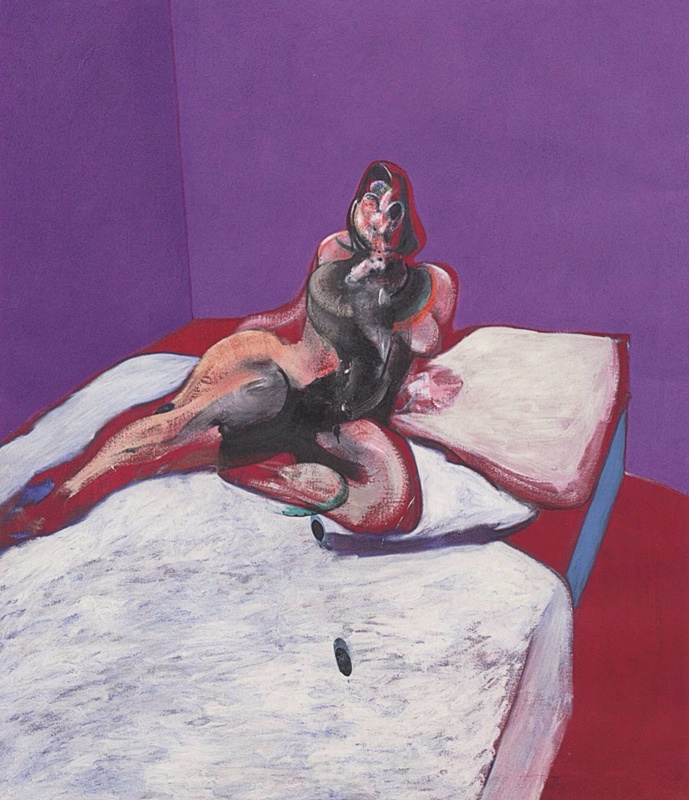

人们往往习惯于按片面的印象把曾梵志归于在生活中捕捉现实的那类艺术家。但本次展览却致力于在其作品中挖掘内倾性和精神性。事实上,从曾梵志的早期作品就可以看出其创作基调。在即将从故乡的湖北美术学院 (1987年—1991年)毕业之际,曾梵志的师法和借鉴对象似乎主要是英国画家弗朗西斯·培根和卢西安·弗洛伊德(在其后的“肖像”系列中曾梵志也反复对两位画家进行着肖像的绘画,以此表达对他们的尊重和喜爱)。尽管这两位画家均被尊为英国20世纪伟大的具象绘画大师,但“具象”概念本身就一直遭受着部分人的质疑。毕竟培根和弗洛伊德的风格是迥异的,但他们的共通之处也存在,那就是极致地逼近附着于心理成分上的真实,毫不避讳地展现来自各个方面的恐惧和丑陋,从而超越大众通过妥协所能够承认的现实。在曾梵志的《受难》(1990年)中我们已能够看到这一影响,画面配色令人不安,身着红衣的摹写对象被赭石色的长线条包裹,仿佛与靠椅融为一体,其构图令人联想起弗朗西斯·培根的许多肖像作品。

从曾梵志其后的作品系列“协和医院”和“肉”中,也可看出这种影响的深刻和有效。“协和医院”系列完成于1991年至1992年间,这些画面取材于现实生活,医生与患者均是医院中常见的形象。但在曾梵志的笔下,这些场景被处理为表现性的笔触、冷酷的色彩和神经质的人物形象——他们眼神呆滞而惊恐,手部被不合比例地夸大,骨节突出,呈现出痉挛状态。同时,医院的背景被弱化为灰色的色块,以衬托前景中肉色的身体、冷白的服装与鲜红的血液。艺术评论家栗宪庭就曾在《面具人生》中指出:“他通过医生与病人的关系,表达了一种‘施虐与受虐’的生存感觉。医生露出狞笑,病人可笑地躺在病床上,态度安静、呆滞,但整个画面却又充溢着不安的气息……把隐藏着的血腥与危险透露出来。”

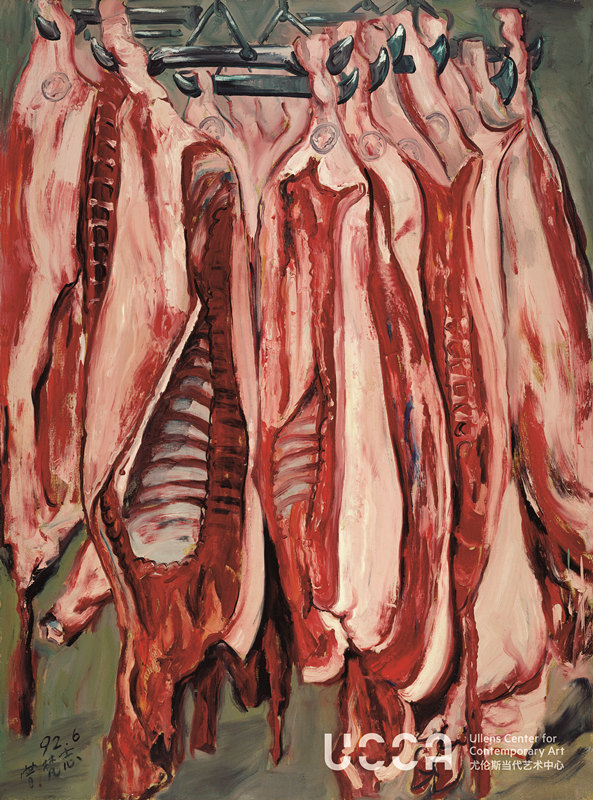

而在随后创作的“肉”系列中,通过夸张而粗粝的线条,人的“肉体”与肉铺中的“肉”得到并置,展现出一种残酷的生存隐喻。曾梵志解释道,那段时间他每天去医院取材的路上都会路过一家肉铺,他惊讶地发现,酷热难耐时的人会把白床单铺在冰冻的肉上,然后躺在上面纳凉。这一不同寻常的生活场景最终在艺术家的笔下流露出狰狞感。

具象和抽象的角力与和解

从“面具”系列之后的创作看,曾梵志的风格则逐渐由一种具象的内在性转向抽象的内在性。2002年开始,曾梵志先是玩笑式地用线条来“破坏”已完成的肖像作品,如《我们》(2002)和之后的《哥哥》(2004)。

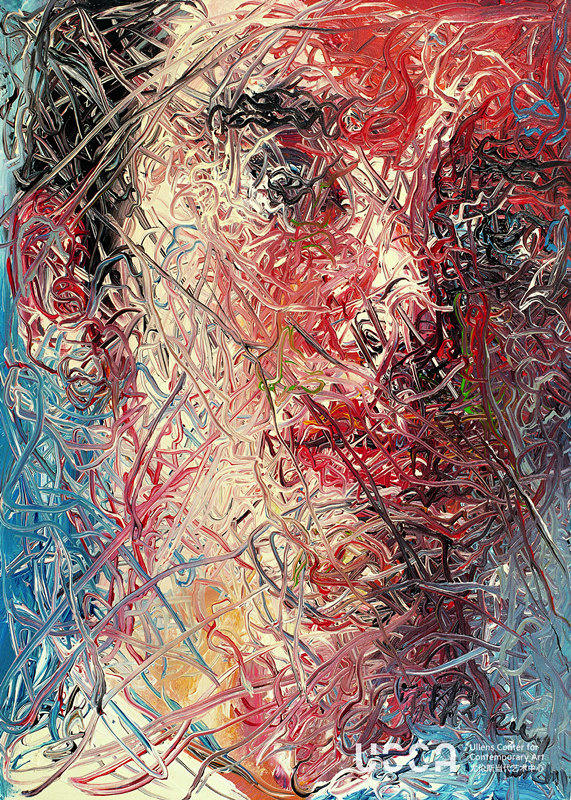

在《我们》(2002)中,肖像被简化为人物面孔的“特写”,由层层叠加、覆盖的螺旋形线条构成,不仅赋予整个画面以非同寻常的触觉性,亦似乎通过破坏性的线条本身为图像戴上一副“面具”,从而制造出颇具偶然性的混乱美学效果。

此后他慢慢摸索出一套与之前截然不同的油画绘画方式,2004年起正式发展出一个崭新的系列“抽象风景”,用纯粹的线条来表现大自然和意识之间的风景。同一时期,艺术家开始大量接触具有中国传统美学内核的作品,尤其是中国园林。在长时间观察植物后,他领悟到“气韵生动”的含义,以及如何用简单的线条来一气呵成地体现意识与情绪。

从2008年至今,曾梵志则致力于纸上作品的创作。这批作品被安置在大展厅最内里的一间暗室当中,是首次整体地对公众进行展出。曾梵志表示,希望观众在参观时能完全在空间的幽暗中静下心来,对作品进行欣赏。这些作品的图像介于风景与抽象之间,采用了全新的纸质媒介。在此,曾梵志提出一种观看世界的角度,试图促成内在与既有物象之间的和解,施行“物象”与“心象”的内外融合之道。

评论