Peter Ho Daviesde的第二本小说《财富(The Fortunes)》读起来很不寻常,像是一部小说和一部短篇故事集的结合体。该书分为4个章节,各章节分别题为“Gold”(黄金)、“Silver”(白银)、“Jade”(翡翠)和“Pearl”(珍珠)。这4个章节组合在一起就成为了一个完整的故事,一个横跨数十年的关于华裔美国人的故事。

“黄金”这章设定在加州淘金热时期,该章节的主人公叫做Ah Ling,其原型是铁路大亨Charles Crocker手下的一个男仆。因为看到Ah Ling勤劳能干,Crocker就在中央太平洋铁路项目上雇了很多中国工人。Ho Davies深度挖掘了Ah Ling这个人物,将他设定为一个华裔性工作者和一个白人产下的弃儿。年幼的Ah Ling被其他亲戚送到加州以自谋生路,或者说其实是被家人卖到加州的。Ah Ling最开始是在一家洗衣店打工,期间与一名叫做Mei Mei的妓女相恋。后来Ah Ling当上了Crocker的贴身男仆,在这块淘金运动轰轰烈烈的美国大地上,Ah Ling始终在寻找属于自己的一桶金。

“白银”的主人公则更要为人所知一些,她是第一位华裔美国电影演员黄柳霜(Anna May Wong)。这位演员所经历的一切,包括名声、歧视、幸运和偏见都在后来好莱坞黄金时代的浪潮下被冲刷得一干二净,不过关于她的一些照片和采访资料保留了下来。

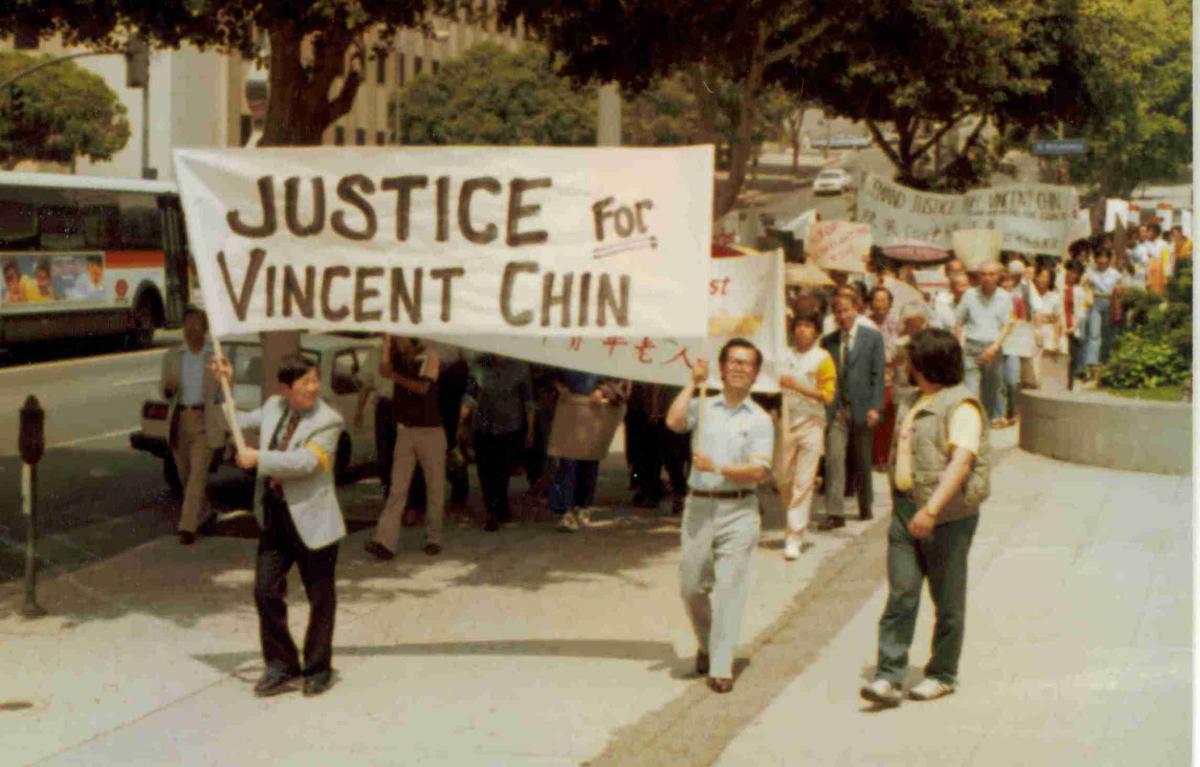

“翡翠”讲述的是Vincent Chin被杀事件,这名美籍华人在底特律郊区的一个俱乐部外被两名白人种族主义者用棒球棒残忍殴打致死。当时Chin刚刚在俱乐部中度过了自己的单身汉派对。4天后,身受重伤的Chin在医院不治身亡。Chin下葬的那一天,本该是他的婚礼日。Ho Davies借用当时与Chin同行的一位不愿透露姓名的朋友的视角描述了这场事件。这位朋友经历了这起事件的全过程,Chin被殴打时、在医院去世时他都在场,他也参与了对两名罪犯的庭审和Chin之死引发的抗议运动,他说当Chin被殴打时自己却因为害怕而逃跑了,他永远也不能原谅自己。

最后一章“珍珠”的故事则发生在当代,主人公是一名叫做John的中美混血儿。他和妻子Nola准备踏上他们的第一次中国之旅,迎接一名收养的中国婴儿。

这4个章节的历史背景各有不同,小说的风格和语气也随之有变。“黄金”虽然以欢快犀利的场景描写开场,但却始终在努力营造一种节奏。在这个更像历史小说的章节中,Ho Davies用一些闪光细节生动描绘了那个遥远年代,其笔下的Ah Ling经常会说一些不合时宜的语言,通过这个角色表现Davies对当时社会等问题的观察。当Crocker问Ling有多少中国工人被山里的雪崩掩埋了的时候,Ling回答说“不记得具体数字了,可能是10个或15个。”然而Ling向来可是一个聪明细心的人,他连市场上一把铲子的价格都知道。这个细节表现的冷漠让人不寒而栗,侧面展现了当时的世态炎凉。

当然了,Davies笔下的细节即使是虚构的,也有一定的历史现实基础,不过我没读过任何关于淘金热时期中国移民在美国生活的文献典籍。阅读《The Fortunes》的部分乐趣和这本书的部分价值就在于其对华裔美国人历史的生动反映。许多读者,特别是非亚裔美国读者也许会从中得到对华裔美国人历史身份认同问题的新解读。被卖到加州淘金热地区做性工作者的中国女性、禁止黄柳霜与任何白人结婚的《反种族通婚法》、在铁路上遭受残忍对待的中国劳工、以及种族主义者对亚裔美国人犯下的可耻罪行——Ho Davies描绘的所有这一切在美国历史课本中几乎不曾被提到,还会被冠以“模范少数族裔”和“基本上和白人一样”的略带嘲弄的评语。

黄柳霜和Vincent Chin这两个章节中,Davies的笔触变得更加直接、具体,也许是因为这俩人的经历更为人熟知。Davies通过对话的形式描写了黄柳霜内心的情感变化和对自己事业与身份认同的思考。她是一个明星吗?是一个演员吗?是中国人?还是美国人?是讨人喜爱的女士?还是他人暂时的消遣?

“她不是一个明星,她后来这样想。也许也不是一个演员,而是介于这两个身份之间的角色。人们说她是第一位中国明星,而且还是出色的明星。第一位。中国人。一个明星也许只演他或她自己,但她却要代表一个种族。她怎么能同时既是自己、又代表千千万万的人呢?”

Vincent Chin的那位朋友在几十年后回忆Chin时,仍对他历历在目,说他性格叛逆,渴望融入美国社会成为真正的美国人。这位朋友有一个疼爱自己的母亲和一个美好的未婚妻,他现在面对暴力已经不会再逃跑了。但是他说他还是害怕回忆起自己和Chin撞见Ronald Ebens及其继子Michael Nitz的那个晚上。Ebens对他们大吼说,“因为你们这些小杂种,我们才没了工作!”(Ebens说的是他在一家日资汽车制造厂的工作。)随后Ebens和Nitz花了30分钟追赶Chin及其朋友,最后残忍地用棒球棒将Chin毒打致死。Ho Davies以朋友的第三人称视角描写Vincent Chin被杀事件,让故事更加冷酷无情。该事件后来引发的亚裔美国人抗议运动,对Chin的家庭和朋友产生的影响都会让读者继续深思不已。

最后一个章节揭露的问题可能是最复杂的,该章节讲述了中美混血儿John和他的白人妻子收养一个中国婴儿的故事。《The Fortunes》中每一个章节都暗示了下一章节的内容,正如历史映照当代一样,而最后一章节则是前面所有章节的集中映照。整本书反映的所有关于偏执、暴力和仇恨的创伤没那么轻易被忘却。收养一个中国婴儿并非易事,因为John和Noal夫妇要确保这个孩子每顿都要吃到中餐。John从小作为一个美国人长大,一个中国字都不会说,这是否意味着他已经丢失了自己,正如养父母们会担心收养的孩子也会丢失自己的原本身份认知?John的父母没能做到这一点,现在John和Nola也面临着一个中国孩子在白人夫妇抚养下的身份认同的问题,以及跨种族恋情下所有的不确定状况。《The Fortunes》并没有给这种痛苦的身份认同问题做出任何答案。

事实上《The Fortunes》提出的问题远比其做出的解答要多得多。这本书不仅用小说形式向人们展示了一段被遗忘的历史,同时也是一本会让人产生同理心的书,不仅对于其主人公,对于其它次要角色,甚至对于反面角色来说都如此。尽管从创作角度上来说是虚构小说作品,但《The Fortunes》对书中人物的动机、感受、意图等都提出了问题。有时候我也会思考,比如Vincent Chin的朋友为什么会对杀害Vincent的继父子之间的关系产生好奇?我为什么要关心这个?

但是《The Fortunes》并没告诉你要关心这或其他具体的东西。相反这本书做了伟大小说一般都应该做的事:挖掘出了一个值得关注和思考的事物。更妙的是,《The Fortunes》揭露的问题关乎一段美国人需要正确面对和看待的历史。

最终评论:

《The Fortunes》包含的四个关于华裔美国人的章节故事发人深省,引人思考,文笔犀利。

这本书虽然文风没有完全统一,但优秀的文笔和强有力的主题贯穿始终,十分耀眼。

其它评论:

《卫报》:“这部小说用不同历史背景的故事思考了种族和归属的问题:怎样做一个不是白人的美国人?怎样做一个中国人或美国人或介于二者之间或什么都不是?有没有可能在承认这些问题时又回答一个更深刻的问题:怎样活着?”

《纽约时报》:“Davies明显表现出了一种微妙的自负感。如果他大谈特谈民族和谐等陈词滥调,那他不是为了支持或反驳这些论调,而是为了证实其真实性。”

关于作者:

Peter Ho Davies曾写过小说《The Welsh Girl》,该书曾入围布克奖初选名单。另外他还写过两本短篇小说集。2003年英国文学杂志《GRANTA》评价Davies为“最佳英国小说家”之一。Davies是爱尔兰和中国混血儿,从小在英格兰长大,现在长居于美国,在密歇根大学教书。

推荐读者:

喜欢历史小说,特别是美国历史和年代传奇的读者。

(翻译:张杭)

来源:Huffington Post

原标题:Read This New Book To Grasp The Brutal Reality Of Asian-American History

评论