文|Foodaily每日食品 Carol He

人们对甜的需求一直在进化。

从甜味食物中获取能量,到追求低热量无负担的甜味,再到对代糖提出能还原蔗糖的天然纯正的甜味诉求,在难以割舍的嗜甜天性面前,如何平衡健康与良好的口感风味体验,寻找到理想的代糖方案,成为食品饮料行业亟待解决的难点。

代糖行业在快速发展,但消费者始终对被“人工”改造的甜感风味体验充满诟病,为何高倍甜味剂始终无法替代蔗糖带来的甜味体验?人类对甜味的需求变化,对代糖行业的发展又提出了哪些新要求?面对天然甜味剂新星“甜菊糖“与蔗糖的风味差距,代糖又该如何解决这些问题?

针对以上问题,Foodaily邀请到新晋网红ChatGPT简单聊了聊,或许能从中获取一些代糖解决方案的创新思路。

01 消费者“嗜甜”天性需求下,天然代糖的机遇与挑战

甜味需求进化,天然代糖机会崛起

Foodaily:为什么甜味对人类有如此大的吸引力?

ChatGPT:在人类进化历史中,甜味通常是与高能量食物和水果联系在一起的,这些食物是人类生存所必需的。因此,人类的大脑会将甜味与能量、营养联系在一起,使他们更倾向于选择甜味食物。

此外,甜味还能够激发人类的味觉神经,使他们感到愉悦和满足。这是因为食物中的糖分可以促进大脑中的多巴胺分泌,这是一种与愉悦感和奖励相关的神经递质。因此,食用甜味食物会激活大脑中的奖励系统,让他们感到满足和愉悦。

随着人类饮食的进化发展,甜味的功能已不局限在提供良好的风味与口感,还经常作为人类美好幸福的记忆载体存在,赋予更多正向反馈的情绪价值。

然而,近些年来,糖、这个过去为人们带来甜蜜和能量的物质,由于过量摄入等不良的饮食方式却变成了人类肥胖、高血压、糖尿病等慢性病高发的关键因素之一,我国在国民健康规划中也提出了减糖的倡议。

日益严峻的健康问题,使得人们对低热量、健康的饮食需求更加迫切,人们开始下意识地减少糖的摄入量。而对甜味的嗜好又本能地无法去除,以三氯蔗糖和甜菊糖为代表的非营养型甜味剂的机会由此应运而生。

据Morder Intelligence统计,在2023-2028年,代糖市场预计将以5.6%的年复合率持续增长。其中,人们对甜菊糖等天然甜味剂的需求呈现出更强劲的增长。数据显示,2021年甜菊糖的市场规模已达到6.3869亿美元,预计将在未来5年年均增长8.85%,其中在亚太地区增长最快。

数据来源:fortunebusinessinsights

替糖明星“甜菊糖”的优势和局限性

作为快速增长的天然甜味剂,甜菊糖提取自一种多年生小型灌木甜叶菊叶子,被称为继甘蔗、甜菜之外的“世界第三糖源”。我们来看看ChatGPT对甜菊糖苷有多少了解:

Foodaily:和其他代糖产品相比,甜菊糖有什么独特优势?

ChatGPT:甜菊糖苷是一种天然的代糖,它的独特优势主要有以下几点:1.高甜度:甜菊糖苷的甜度非常高,大约是蔗糖的300-400倍,比其他代糖产品如山梨糖醇、木糖醇、异麦芽糖醇等都要高。2.无热量:甜菊糖苷在人体内不会被代谢,因此没有热量贡献,适合控制卡路里摄入和控制体重。3.稳定性:甜菊糖苷可以在广泛的酸碱条件下稳定,不会因为加热、加压、pH变化等因素而降解,适用于多种食品和饮料的加工。4.味道:相较于其他代糖产品,甜菊糖苷更接近蔗糖的甜味。

5.安全性高:甜菊糖苷作为一种天然产物,已经在多个国家被广泛应用,并被认为是一种安全的食品添加剂。

追求天然、营养、个性化是当下食品行业创新的主要动力。可以看出,甜菊糖苷在高甜度、无热量、稳定性、味道较接近蔗糖和安全性高等方面都具有优势,也因此被广泛应用于食品和饮料行业。

尽管在减糖的大趋势下,甜菊糖等天然代糖在行业端迎来快速发展,但大部分消费者依然不买账。无营养型甜味剂占总体甜味剂的消费量的比例很低,不到10%。甜菊糖的使用依然量依然不能达到从业者的预期。其根本原因在于,甜菊糖自身的甜感,与蔗糖之间还存在较大的差距。

图源:伊比西EPC

与高倍合成甜味剂类似,现有市场的甜菊糖苷主要有以下问题:

1.甜味不正

对比蔗糖,甜菊糖在高甜度替代时,带有明显的苦味、金属异味和化学味,起甜速度慢、甜度峰值感不强和甜味挂舌情况,阻碍减糖饮料整体风味的释放,也让整体饮用体验大打折扣。

2. 口感单薄、甜感与香气分离

与所有高倍甜味剂相同,甜菊糖并不能提供蔗糖般饱满的口感。

饮料的香气依赖甜感的加持,在无糖饮料中应用高倍甜味剂时,普遍会存在香气短、强度低,易产生人工合成感的不真实香气,最终造成香气与饮料本体分离的缺陷,甜菊糖也不例外。与此同时,与人工合成甜味剂三氯蔗糖不同,甜菊糖由于其自身的分子极性,对风味的感知影响非常大,让好口感的配方变得更具挑战性。

综合来看,甜菊糖存在甜味不正、缺少饱满的覆口感以及香气与甜味失调等硬伤,仅仅依靠传统异味遮蔽香精无法真正在甜味、饱满感和香气等多重感官的复合体验上完全达到蔗糖的完美甜感。

02 解构“甜味感知”的本质,代糖的痛点或许能从“新食品科学”解决

食品饮料行业从热量较高的甜味剂转变到非营养型甜味剂,表面上是使用的甜味剂发生了变化,实质则是消费者大脑控制权的转移,把感性的愉悦情感消费转变为健康理性的长期消费行为。

那么,从“研究甜味剂本身”切换思路,将“模拟舌头上的甜味”变为“模拟大脑对甜感的认知”,从人类对甜味感知的作用机制出发,是否能找到新的解决方案呢?

非营养甜味剂与蔗糖的差距:缺少“营养”奖赏,虚有其表的甜

天然风味调节剂革新者伊比西,通过人类进化学总结出甜感的本质:以糖为代表的营养型甜味剂,不仅是产生甜味知觉、饱满口感和浓郁醇厚风味的物质,更是高质量热量的提供者。

蔗糖能激发刺激大脑奖赏回路,增加中脑区域多巴胺的分泌,从而产生愉悦的心理感受。甜感是由大脑而非舌头产生的,甜感的本质是能激活大脑奖赏机制的热量。而非营养型甜味剂的致命伤,是只有甜的虚在外表。

从糖到甜味的路径,图源:伊比西EPC

常见的非营养型甜味剂利用无热量甜味剂模拟甜味,虽然也能刺激II型味蕾细胞T1R2/T1R3异质体的受体,但无法像营养型甜味剂一样提供能激活大脑奖赏机制的热量。此外,营养型甜味剂能提供饱满浓郁的醇厚口感,而现有解决方案普遍使用增稠剂提高粘度的方式,并不能为非营养型甜味剂提供蔗糖般的饱满感,无法补偿蔗糖其他隐性的口感特征。

除了口腔,甜味受体还存在于人体的胃肠道中。胃肠道中的甜味受体在受到营养型甜味剂刺激后,传达给大脑从而感知到摄入的食物正在为我们的身体准备热量。而非营养型甜味剂并不能和肠胃道的甜味受体很好地结合,这也是为什么目前的无糖甜味食品饮料在经过人体口腔、食道和肠胃时只留下单薄的甜味,而无法让人感受到“内心想要”的原因。

因此,甜菊糖等非营养型甜味剂,只有营养型甜味剂甜感的外表、即甜味,而不能提供其“能量“属性的功能。使用甜菊糖,单纯靠标签的清洁性而忽视消费者对整体风味、尤其是对甜感根深蒂固的进化认知,是无法从根本上影响消费者选择和决策的。

打破传统味觉认知的局限性,减糖时代呼唤“从刺激物质到消费者记忆”的闭环新食品科学

1.打破以自下而上“产品物性”为依据的产品开发逻辑

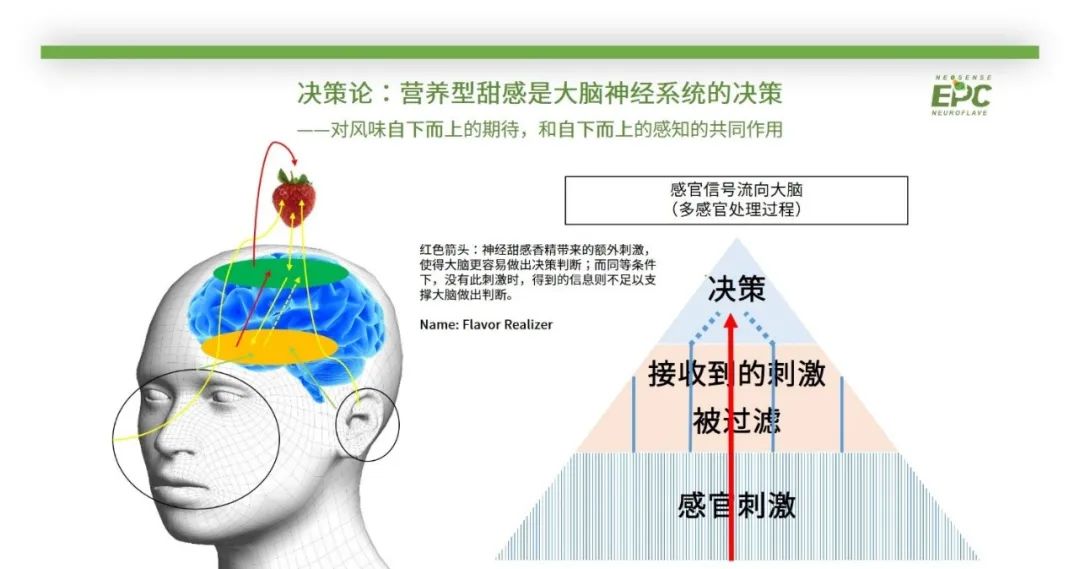

伊比西认为,营养型甜味剂的甜感是大脑决策的结果,而不只是甜味物质对大脑的单向刺激。由甜菊糖等非营养型甜味剂替换蔗糖、果葡糖浆等营养型甜味剂时,会启动大脑自上而下对蔗糖甜感的高度期望、以及与高倍甜味剂起甜慢等的比对;当期望不能被满足时,会使风味识别产生模糊感和失望感,延长了风味识别时间和风味认知的语义表达,最终降低消费者对饮品的喜好度。

鉴于此,伊比西根据口腔加工学进行自下而上式的蔗糖甜味模拟研究,并借鉴新的甜感神经科学的研究结果,开发出能弥补自上而下奖赏机制启动的神经甜感香精。

2.营养型甜味剂的甜感是一个整体

伊比西认为:营养型甜味剂甜味感知中的甜味、饱满感和甜香气是一个整体,不可分割。

甜感神经传导路径新发现:被忽视的鼻后嗅觉

嗅觉分为鼻前嗅和鼻后嗅。鼻前嗅与视觉、听觉一样都是作为距离定位的远端感觉,而人类进化特有的鼻后嗅主要是检测食物的愉悦程度。两者对同样浓度刺激物的感知阈值相差很大。在感知食品饮料的过程中,鼻后香气带来的体验和感官印象比鼻前香气更强烈,榴莲和臭豆腐的气味和入口食用体验产生截然不同的感受就是一个很好的例子。

传统神经科学认为,不挥发甜味物质形成的甜感,包括对大脑奖赏系统的刺激都是通过舌头或者舌头和口腔的感知所带来。伊比西最新的研究成果表明,这一认知应该被纠正。

伊比西曾采用10%蔗糖的水溶液做掐鼻实验,并用FMRI扫描大脑中的相应奖赏区域,记录受试者掐鼻与不掐鼻吞咽时,大脑奖赏区域对于极乐感响应的情况对比。

实验发现,掐住鼻子吞咽时,会关闭鼻后嗅觉感知通道,大脑奖赏区域的响应非常有限;然而不掐鼻时,蔗糖水溶液让受试者大脑响应出极高的极乐感水平;由此可以证明,鼻后嗅觉是人类整体嗅觉感知的总开关,而蔗糖作为非挥发性物质可以进入鼻后嗅,显著刺激大脑奖赏机制,这就是蔗糖的隐性属性。

图片来源:伊比西EPC

伊比西跳出传统研究甜味修饰自下而上的底层逻辑,以其创新的新食品科学为指导,通过口腔唾液、非甜味受体、鼻后嗅对大脑奖赏区域刺激等新通道,实现整体性修饰高倍甜味剂和植物蛋白等新食材,从而起到粘合减糖时代高倍甜味剂、新配料和香精的独特作用。

03 抓住整体甜感,神经风味科学触发新灵感

发现减糖市场上缺乏能够真正重塑蔗糖甜感的方案之后,基于新食品科学研究理论和对于天然分子的筛选,世界领先的天然风味调节剂革新者伊比西开始移轨创新,开发出超越现有配料、香精分类体系的新品类——神经甜感香精。

全要素整合甜感系统,弥补甜菊糖甜感“硬伤”

在大脑风味感知识别链路中,鼻后嗅觉影响了80%的风味感知。而伊比西通过实验发现,糖作为非挥发性物质对鼻后嗅觉产生影响,从而显著刺激了大脑奖赏机制。因此伊比西萨瓦兰 系列以此为切入点,通过能够影响鼻后嗅觉感知和口腔加工性能的天然物质,来调节味觉、嗅觉和触觉对非营养型高倍甜味剂的感知,从而弥补代糖风味的不足。

针对改善甜菊糖应用缺陷的场景,伊比西创新出萨瓦兰 香精系列产品。萨瓦兰 系列可适用于甜菊糖苷增甜的饮料和乳品等应用,提高起甜速度、阻断甜味挂舌、提升风味峰值感知、降低苦味、草本异味和金属异味、提升饱满口感,从而协调整体风味。

一般应用(未使用伊比西萨瓦兰 方案)中,甜菊糖苷勉强能够提供不超过3%的蔗糖甜度,否则就会出现明显的苦味、甜味挂舌和金属异味。萨瓦兰 200LE能强力切除甜菊糖苷的甜味挂舌及苦味和草本异味,形成后味干净的效果,萨瓦兰 300CLC提升起甜速度,并增强醇厚饱满的口感。如下图所示,在借助1.5%赤藓糖醇增甜的基础上,使用伊比西萨瓦兰 修饰方案,能够帮助使用甜菊糖增甜高达8%的蔗糖甜度,实现愉悦的甜感和风味。

图源:伊比西EPC

神经甜感香精成功案例丰富,应用广泛

一般的高倍甜味剂添加量超过一定范围时,会出现明显后味缺陷。比如,甜菊糖RA无明显后味缺陷的添加量上限一般为1%SEV(SEV,sugar equivalent value糖当量),三氯蔗糖无明显后味缺陷的添加量上限为5%SEV,而消费者满意的甜感阈值一般在10%SEV以上。

在重塑食品因减糖而损失的风味体验方面,伊比西具备丰富的产品配方经验。此前,伊比西就针对赤藓糖醇、三氯蔗糖等不同的代糖缺陷提出了有效的解决方案。

比如,针对气泡水、风味水的应用场景,伊比西普鲁斯特 浓缩香精能与三氯蔗糖和赤藓糖醇协同使用,在保持同样甚至实现更愉悦口感和风味的同时,能做到大幅降低赤藓糖醇的添加量(从4.0%降至1.6%),从而显著降低使用成本。该产品通过提供饱满的鼻后香气,补足使用高倍甜味剂减糖时缺失的真实蔗糖风味,前段提升醇厚感,后段阻断甜味延迟、异味等,并提升果味新鲜感,遮蔽功能性成分异味,最终形成令人愉悦的整体风味。

图源:伊比西EPC

在高甜度饮料应用场景中,伊比西提出的解决方案还能在不使用赤藓糖醇的情况下,完美达到12%SEV甜度。而其使用天然高质量甜菊糖时的饮品甜度可以提高到8%SEV以上,使饮品口腔饱满感足、甜味纯正、酸甜平衡、香气余味悠长。

04 总结

不同于从舌头味觉受体研究甜菊糖修饰解决方案的传统思路,伊比西综合运用神经甜感科学、口腔加工学等新食品科学知识,从甜菊糖与口腔唾液的相互作用以及大脑对营养型和非营养型甜味剂的不同认知中探寻完美减糖甜味产生的机制,为代糖方案提出了新的思路。Foodaily相信,随着科技进步和企业推动,无负担的完美“蔗糖风味体验”终有一天能够实现。

参考资料:

1.《Temporal sweetness and side tastes profiles of 16 sweeteners using temporal check-all-that-apply (TCATA)》,Vicki Wei Kee Tan, May Sui Mei Wee, Oliver Tomic , Ciaran G. Forde

2.《 Molecular theory of sweet taste》Shallenberger RS, Acree TE.

3.《Consumer acceptance of natural sweeteners in protein beverages》,M.N. Parker, K. Lopetcharat, M.A. Drake

评论