约翰·勒卡雷(John Le Carré),本名大卫·康威尔(David Cornwell),他的笔名大概是其最伟大的、时间最久的创造。他在英国军情六处(MI6)任职期间,写下了最初的三部小说,直到1963年出版的《冷战谍魂(The Spy Who Came in from the Cold)》(又译《寒风孤谍》)使其名声大噪后退役。书中的双面间谍角色以他的间谍老大们为原型,他们乐于看到他以虚构小说的方式描写这个秘密国度,而不是更加直白地写文章揭秘。“我们被重重围困的可怜间谍们,”他在自己新的回忆录《鸽子隧道(The Pigeon Tunnel)》中写道,“该有多希望爱德华·斯诺登(Edward Snowden)能够演绎这部小说啊。”

勒卡雷的间谍世界和斯诺登当然千差万别。美苏帝国之间的清晰界线现已经消逝,也不再有核灾难的直接威胁。资本主义和共产主义各自历史“大叙事(master narratives)”之间的冲突,如今已经被新自由主义的主导地位所取代。全球人类的间谍行动和冲突因素已经在网络和经济战争之中被日益削弱。冷战时期的间谍活动通常在伦敦俱乐部区的觥筹交错中悄然发生,然而现在英国和美国的国家安全工作要在法制监管下进行。再者,那时的间谍都是出身名门的高级知识分子,比如“剑桥五杰(the Cambridge Five)”,他们因为效忠“另一边”而泄露机密;同样是暗自探听,斯诺登、切尔西·曼宁(Chelsea Manning)这样的揭秘者却是民主党派。

勒卡雷让他的名字成为了无可比拟的旧时代编年史。但是,当柏林墙在1989年倒下时,他写作叙事中的地缘政治背景也随之倒塌。正如他的传记作者Adam Sisman所说,“大卫曾是自己成功的受害者。对于大多数人来说,在过去,勒卡雷这个名字就是冷战的同义词;他比同时代的其他所有作家都更大影响了公众对于东西方斗争的看法。”当那种斗争结束后,勒卡雷的朋友们会问,“现在你打算写什么呢?”

今天情报界的化身是斯诺登,而不是史迈利。从1993年勒卡雷出版《夜班经理(The Night Manager)》开始,他有意识地努力跟上时代变化。强权和腐败仍然是他猛烈抨击的目标。不过设定不再是美式和平(pax americana)和苏式和平(pax sovietica)之间的对抗,而是国家权力和企业势力之间的非法勾当。《夜班经理》中的反派理查德·罗珀(Richard Roper)是一名英国商人和军火贩子,暗中接受英美安全部门的高官们(espiocrats)的支持。2001年作品《永远的园丁(The Constant Gardener)》,写的是在一次临床试验中用非洲部落女性做实验的大型医药企业。2010年作品《我们这种叛徒(Our Kind of Traitor)》,讲述的是俄罗斯洗钱者、英国银行家和政客们之间的相互勾结。勒卡雷最近的小说《微妙的真相(A Delicate Truth)》,则描写了把战争外包给私有国防承包商的故事。“战争走向了企业化,如果你还没有注意到的话,”一名英国大臣宣称。

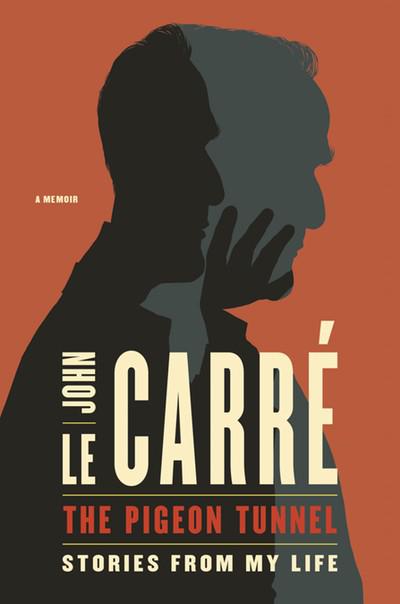

之后,大卫·康威尔不得不创造出两个勒卡雷:如果第二个化身——冷战之后、面向新世界的无序的勒卡雷——看起来更加合乎时宜,那么第一个——后帝国时代的勒卡雷——才是我们要不断追溯走近的。在《鸽子隧道》中,勒卡雷试图提供一些故事,讲述关于他自己与这个秘密世界关系的起源,以及那些虚构角色的来源。结果这本书算不上是回忆录,而是一组不连贯的奇闻轶事,表现上看起来是我们已经知道的老生常谈,并没有告诉我们更多新的故事。

Adam Sisman所著的传记以及本人所写的回忆录《鸽子隧道》都讲到了勒卡雷在创造人物方面的天赋,特别是战后情报部门中谨慎的局外人角色。这是勒卡雷自童年开始磨练的一种才能。他说,有着悲惨成长经历的人们是“很善于虚构他们自己的。”他的父亲罗尼·康威尔(Ronnie Cornwall)是一个骗子,曾经入狱,还是个性施暴者,而母亲奥莉芙(Olive)在他5岁时即离家出走。借口和欺骗的伎俩是他幼时的“必备武器”,同样他需要习得同龄人的言行举止和生活习惯,“甚至到了伪装的程度……所有这些无疑使我成为一名理想的间谍新兵。”

勒卡雷的早期作品中有很多有血有肉的角色:马格纳斯·皮姆,一个父亲品行恶劣又没有母亲的间谍;《锅匠,裁缝,士兵,间谍(Tinker, Tailor, Soldier, Spy)》中的比尔·罗奇,一名闷闷不乐的学生同时也是“天生的观察者”——他们和勒卡雷之间有着相同的成长背景。1986年作品《完美的间谍(A Perfect Spy)》,还写到皮姆在个人利益和组织忠诚之间挣扎的剧烈心理斗争。《锅匠,裁缝,士兵,间谍》的故事是关于潜伏在英国军情六处的一名苏联特务,你可以从书的每一页上,嗅到偏执妄想的刺鼻气息以及角色们浪漫幻想破灭的烟圈。读者们可能曾经怀疑这些角色的真诚——毕竟,他们经营心计、伪装扮演并且惯于背叛,但是从不会怀疑他们的可靠。

“如果人们说我是一个固定流派作家,”他写道,“我只能回答说,间谍是冷战时期的主题。”

欧洲战后一片狼藉,街道破败、办公楼荒废,汽车锈迹斑斑、人们的衣着勉强蔽体,声音刺耳的橱柜里堆放着回形针固定的文件夹。勒卡雷有意避免让他笔下的角色成为英雄。他甚至为创造的间谍们构想了一套全新的古怪行话,他们会说“点灯人(lamplighters)”、“帽子猎人(scalphunters)”、“爬行动物基金(reptile funds)”以及“地鼠(moles)”(其中有一些后来成为真实间谍采用的暗语)。《冷战谍魂》中的亚历克·利玛斯(Alec Leamas),形容自己的手下是“一帮像我一样卑劣粗鄙的混蛋:小人物,醉汉,同性恋者,妻管严,玩‘牛仔与印第安人’游戏的公务员。”

勒卡雷作品的另一个独有特点是,其打破西方或者苏联官方宣传的写作方式。美苏对立双方共同持有的善恶二元划分观念,在勒卡雷的小说世界中是被拒绝的,柏林墙不是划分民主和独裁的边界,而是他们共有做法和腐败的消失点。这种相似性具象化表现为乔治·史迈利(George Smiley)和藏身暗处的莫斯科大敌卡拉(Karla)之间的对战。史迈利绝大部分扮演的是两人中人格高尚的那位。但是结局处,史迈利利用远离卡拉的精神病女儿作为筹码,打败了这位对手。当卡拉向西方投降时,史迈利感到羞耻而不是胜利。“乔治,是你赢了,”他们缓缓走向汽车时吉勒姆对他说道。“是这样吗?”史迈利说。“是的。对,我想是我赢了。”

在对冷战时期的谍战这一隐藏领域进行戏剧性创作上,勒卡雷获得了巨大成功。但是他被当做固定流派作家。“我在记录我的过去,从一个兼具知识和同情心的位置出发,”他如此告诉一位采访者。“我经历了生命中的激情。如果人们对我说我是一个固定流派作家,我只能回答说,间谍是冷战时期的主题。”勒卡雷让间谍小说这一流派臻于完美——即使他对于那一时期的刻画惹恼了很多他在冷战时期的前战友们;在《鸽子隧道》的开篇中,他描述说在军情六处一位长官的一场酒会上几乎受到人身攻击,长官指责他“玩弄深爱祖国的男男女女,让他们无处反驳”。

在《鸽子隧道》中,勒卡雷写到1989年之后,他是怎样开始关心“国家国民命运”的。他一直对美国外交政策和英国对华盛顿(Washington)的敬畏抱有强烈蔑视。并且已经在《完美的间谍》、《锅匠,裁缝,士兵,间谍》和《荣誉学生(The Honourable Schoolboy)》中表达说,和苏联共产主义相比,美国的专横企图才是潜在的威胁。正如前一辈人格雷厄姆·格林(Graham Greene)那样,勒卡雷看到了美国干预导致了如此多的灾难,这在他的小说中表现得更为明显。

在2001年出版的《巴拿马裁缝(The Tailor of Panama)》的新版前言中,勒卡雷公开声讨“长久以来美国在这片土地上施行殖民主义的不光彩历史。”美国不是引导冷战后世界秩序的合适人选,“英国和欧洲越快醒悟到这一事实越好。”这一态度在美国入侵伊拉克之后愈发强烈。2003年《绝对朋友(Absolute Friends)》甫一出版,评论家们聚合起来批评勒卡雷,说他在新书中煽动怒火,这本书讲的是美国新帝国主义,列弗·格罗斯曼(Lev Grossman)称它是“一部挥拳头的作品,饱含奥威尔式的愤怒。”在2008年作品《头号罪犯 (A Most Wanted Man)》中,勒卡雷开始接触反恐战争题材,也写到各国政府在追击中表现出的残忍。

勒卡雷同时代的英国人具有一种潜在的反美情绪。这有一部分源于美国在第二次世界大战中的作为,以及所有那些以占领架势进驻英国的美国军人们,他们被形容为“报酬过高、性欲过剩并且来到家门口”。但是很明显地,随着年龄增长,勒卡雷变得对世界上的不公平更加愤愤不平。2005年,他提出英国正走向法西斯主义:“墨索里尼对法西斯的定义是,你无法区分出企业权力和政府权力。”他最近的小说可以读出作者在研究这些问题时抱有的强烈反感。拿《微妙的真相》来说,作者对后布莱尔时期的狂怒在书中爆发,勒卡雷大肆攻击像Jay Crispin这种角色的成功,说他们是“纯粹的,放纵的,弑杀的,除了自己的利益,对其他漠不关心。”

尽管勒卡雷带着愤怒瞄准当今世界上最糟糕的事件,这是为人称赞的,但是这种愤慨是有代价的。在勒卡雷新创作的虚构世界中,场景有些令人失望。不同于早期著作中以描写道德灰色地带来吸引读者,勒卡雷最近的创作明确扑在了描绘善恶之分上。当罪犯——大制药厂、军火商或是俄罗斯黑帮——从最一开始就能辨认出来时,所有的悬念都消失了。以往的角色由于内心的折磨而变得阴暗,然而现在他们的想法和动机都像水晶般透明。结果,勒卡雷的小说变得更少关注对真相的坚持,以及追逐真相的方式,而是更关注谁输谁赢。正如戴维·雷姆尼克(David Remnick)对《夜班经理》的描述,这些小说是“给成年人看的《金手指(Goldfinger)》。”

《鸽子隧道》中勒卡雷提到的大部分自传内容,都已经在Sisman所写的传记里公开,而且很少有篇幅展现他最新小说与早年成长经历之间的联系。他提到在莫斯科夜总会见到一位俄罗斯黑帮,这段奇遇以他的翻译转述黑帮大佬的一句“滚”而告终。在约瑟夫·布罗茨基(Joseph Brodsky)得知自己获得诺贝尔文学奖时,与这位流亡诗人共进午餐是书中的一段美好记叙。另外,他与巴基斯坦解放组织(PLO)领袖跳舞的故事很难不让人为之着迷,这位领袖亚西尔·阿拉法特(Yasser Arafat)当时正在新年前夕看望一所巴基斯坦学校里的孤儿们。

这位作家游历世界之广,证明其有着比无法抗拒更甚的漫游癖:他频繁遇到显赫名流、权势之辈也反映了他作为世界著名作家的地位;他深深关怀被遗忘的印古什,以及这片土地上人们为了自由、独立、繁荣而做的斗争;最重要的是他对于创造角色有着持久的痴迷。人们为了生存而改头换面的故事吸引了他,比如原苏联国家安全委员会(KGB)的那些军官在1990年之后,成为黑帮和商人的故事。他着迷于军事领袖、世界领导、革命者和诗人们的公众表现,与他们私人角色之间的对比。“有权势的人们吸引着我,因为他们就在那里,”他写道,“而且我想要知道他们的动力是什么”。《鸽子隧道》是关于观察的教学,是对于角色的再次创作。

但是《鸽子隧道》没有告诉我们,为什么要对勒卡雷愿意分享的内容感兴趣。奇闻轶事杂乱无章、不成体系,也不连贯,整本书感觉是仓促完工,而不是经过持续的冥想后,再以作者出名的错综复杂的“叙事弧(narrative arc)”写就。最近的小说主题可能与他本身有关,但是对于主角内心苦难的心理洞察太少了。书中迷人的场所和优雅的性格,让人感觉远离了经济紧缩时期的灰色世界以及西方社会的垂死偏执。并且单就惊险刺激来看,他的新书没有《无处藏身(No Place to Hide)》这样的作品扣人心弦,后者是格林沃尔德(Glenn Greenwald)根据爱德华·斯诺登揭秘美国“棱镜计划”的真实故事所写。

英国退出欧盟之后,英国民众可能回到勒卡雷的书中寻找线索,看这个国家因为厌倦而更加疏离欧洲各国时,生活会是怎样。

勒卡雷的持续影响力仍然会是存在于那些冷战小说之中。对于美国和英国读者来说,经典作品如《完美的间谍》、《锅匠,裁缝,士兵,间谍》、《史迈利的人马(Smiley’s People)》等得到了重新诠释。勒卡雷让我们有机会反思,斯诺登的揭秘告诉我们当下社会正处于什么状态。勒卡雷仍然相信,情报部门在探听一个国家的内核方面“有其合理之处”。情报部门是一个国家政治健康的真正量尺,是“国家潜意识唯一的真实表现。”斯诺登所揭秘的大国的可怕妄想和政府企业勾结,都是勒卡雷毕生作品具有的印记。布莱克·莫里森(Blake Morrison)形容他是“英国后帝国时代梦游的桂冠诗人。”随着英国退出欧盟,英国民众可能回到勒卡雷的书中寻找线索,看这个国家因为厌倦而更加疏离欧洲各国时,生活会是怎样。

这些小说是对迷失的研究。“锅匠”波西·阿勒莱恩、“裁缝”比尔·海顿、“士兵”罗伊·布兰德和“穷人”托比·埃斯特海斯,是一群厌世的官员,他们曾经按照帝国统治倾向被培养出来。但是现在“一切烟消云散。一切失而不复。”正如他创作的主角们,在结局往往面临具有象征意义的判决——亚历克·利玛斯在柏林墙下死去,乔治·史迈利最后妥协并感到羞愧,杰瑞·维斯特比在香港被杀,马格努斯·皮姆自杀——勒卡雷的小说提醒我们,未来可能是一片“哥特式的黑暗”。

(翻译:李雪)

评论