八

我第一次和吴又见到,是在北京一家火锅店里,时间是2015年的三月。他穿一件黑色皮夹克,身材单薄,皮肤白皙,有些看不出年纪。他早已经拥有自己的公司,是一名成功的商人。当晚,张羞也去了火锅店,给我印象最深的是他的头发,像一团黑色的草堆在头上。他戴一副黑边框眼镜,有时把眼镜摘下别在衣服上,他的脸有点像香港演员李灿森,一副满不在乎的神态——他的朋友们经常描述他,那个像李灿森的诗人。他在我的左手边坐下,同时放在我旁边的还有两盒万宝路香烟,他一支接一支地吸着,青色的烟雾和火锅的白气环绕在他周围。吴又坐在我对面,他也不停地抽烟,被缭绕的雾气包围。他们对我说,“我们已经很久不谈诗了。”

2002年,吴又搬去石家庄之后,他和女朋友决定结婚。吴又的女朋友在县里是那种品学兼优,被老师和父母交口称赞的女孩,她的妈妈是吴又的中学老师。这件事在两边的家庭间引起了不小的震动,女孩正在读研究生,他们才刚刚达到法定结婚的年纪。

吴又找父亲开未婚证明。他的父亲知道他待业在石家庄,并且看不到丝毫他对未来的计划。吴又是他的小儿子,一直以来,他以一种父辈惯有的严厉方式疼爱着他,因此也不乏责打。他对吴又感到失望,同时也充满担心,他拒绝吴又的请求。“你会害了她,她肯定是被你蛊惑了。”父亲问,“她是不是怀孕了?”“不是。”吴又回答。“那你们为什么要结婚?”“她想和我结婚。”“你们这样小怎么可能结婚?”“我们已经达到法定年龄了。”“不行,不能开,你会害了她。”被父亲拒绝后,吴又把户口迁到他叔叔名下,导致后来很长一段时间他变成了他叔叔的儿子。或许是性格的原因,他和父亲在一块很少有互诉衷肠的交流,一般是聊点四大名著或者时事政治。吴又在石家庄的那几年,父子之间的积怨仿佛一条冻结的河流,横亘在他们之间。

有一次,吴又回家探望。母亲留他吃饭,饭桌上气氛沉闷,面对父亲表露出的失望,吴又一言不发,吃完饭,他在桌上放了一叠钱,作为餐费。这个决绝的举动对他的父亲造成了巨大的伤害。那次之后,他们很久没有见面,他的亲戚偷偷告诉他,他父亲每天都郁郁寡欢,他们甚至怀疑他得了抑郁症。

有一天,他收到一封信,是父亲寄来的。在信里面,父亲嘱咐他,要好好生活,他说他并不反对他写诗,但更希望他能像正常人一样生活。他托人交给他几千块钱。吴又没有回应,他不想改变他确定的轨迹。

到2004年,他发现写了两年多,他依然处在一种差点就要掌握诗却没办法更进一步的状态,他想停一停。本来他计划以写作谋生,但对待写作,他有几近偏执的挑剔,他不愿意为了迎合大众写些浅薄的文字,他觉得电视剧剧本、专栏文章、流行小说是一种消耗,他没办法通过写作维持生活。

2004年,杨黎和张小波合作,任共和联动的总编辑,他跃跃欲试,想在出版业搅出一番动静。吴又在那里做编辑。第一天上班,杨黎扔给他两本书稿,一本是北岛的《失败之书》,另一本是他自己的长篇小说《向毛主席保证》,写了一个少年在1975-1976年的成长经历,后因涉及的年代、题材敏感,难以公开出版,改为地下印刷。他叫吴又给这本书写一份文案,吴又交上去一句话:“一个少年的情色幻想,一个民族的多事之秋。”杨黎看完,用力拍了一下桌子,“吴又,你太适合做出版了!”

吴又也发现自己在这方面有着得天独厚的天赋,就像把一条鱼放进水里那么自在,在出版业,他几乎没有被什么难题困住。之前,共和联动策划过《十作家批判书》,后来又立了一个项目叫《十导演批判书》,吴又接手的时候,发现这个项目居然立了两年没有人执行,底下的编辑大多中文系出身,面对约稿,执行选题就处在一个不知所措的状态,他想不就是打几个电话这么简单的事儿吗?约见作者他也不怯场,他觉得人和人都是平等的。那会他还是个二十五岁的小伙子,但内心强大,跟谁说话都一副白开水似的口吻,面部表情波澜不惊,像个有历练的老手。除了做编辑,他刻意留心一本书运作的整个流程,从签作者,到包装,营销,连印刷也管。很快,他就弄清楚什么样的书能卖什么样的书不能卖,“我发现我喜欢做出版,很快所有的东西我都知道,一切我都知道。”

2006年,吴又和华楠合作,创立读客图书有限公司,吴又是总经理。这家公司创造了中国出版的奇迹,其策划的《藏地密码》系列销量过千万,一度被认为是出版界的“读客现象”。读客造就了吴又,给他带来盛名和财富,而曾经的生活像不断退后的风景,越来越模糊,他停止写诗了。

九

回北京之后,张羞继续和竖住在一起,同住的还有三位诗人,在奥体东门。他对这种集体生活很熟悉,他把这段时光记下来,写成一本7万字的小说《散装麻雀》。在小说里,诗人的生活没有什么跌宕起伏,甚至是无聊而乏味的。他们有时散步,有时打麻将,进行不着边际的对话,但你又能感觉到那片平静底下不知什么时候就喷薄的暗流,仿佛这群人随时会消失。

2004年,“橡皮”论坛关闭。生长三年之后的橡皮看似热闹,实质上正步入式微。起初的小团体之间相互鞭策的写作氛围变成熟人间的相互吹捧,当人数积聚,写作上的分歧演变成话语权的争夺,橡皮渐渐丢失了它出生时的先锋气质,转向陈旧和保守,而这正是橡皮本身所反对的。后期,火星招待所等一批诗人出走,橡皮里最优秀的诗人慢慢放弃了橡皮。

那天晚上,大伙一块吃饭,竖、张羞和吴又都在。人还没到齐的时候,他们在商量。竖说,我反正不再去橡皮了。杨黎说,那橡皮就关了吧。当晚,他们遭遇了一场意外,参加聚会的其中一位诗人被捅了,险些丧命。

受伤的诗人叫苏非舒。吃过饭以后,他们准备打牌,苏非舒说,打牌要零钱,他去楼下小卖部换零钱。竖、吴又等四五个人陪他一块去。苏非舒掏出100元买烟,老板盯着钞票,问:“你的一百块是不是假的?”苏非舒反驳:“我假的?那你拿一个真的给我看看,比较一下什么是真的什么是假的?”他摆出一副有阵势的样子:“我们今天不走了,你要找验钞机也好,要干什么也好,你给我证明这个是假的,否则我们不走。”竖在旁边想,苏非舒仗着人多在装流氓。

两人起了争执,他没想到,老板是道上混的,是真流氓。苏非舒骂骂咧咧地往外走,店里冲出两个男人,奔着他冲上来。当时苏非舒旁边有个人,二对二,势均力敌。竖离得远一点,看见要动手,想备点武器,就在地上捡砖头。当他加入战斗,男人已经跑了,他就追过去。苏非舒在后面叫他,声音悲哀:“竖,别追了。”竖问:“怎么了?要不要紧?”苏非舒说:“要紧。”竖低头看,苏非舒的肚脐被划开,刀切得很深,肠子已经流出来,他回过神,他们碰上真正的流氓了,而且对方很有斗殴经验,这一刀就是拿人命的。

前往医院的路上,苏非舒几乎处在弥留之际,他回顾一生:“竖,我发现我这一辈子一直唯唯诺诺,太不甘心,不想死。”竖说:“你知道世界上有多少漂亮女人吗?”他开始拼命讲女人,讲他的性幻想,想给他充分活下去的理由。到了医院,要登记才能做手术,苏非舒是他的笔名,没人知道他的身份证上的名字,竖急的要命,几乎是呐喊着问他:“苏非,你叫什么名字?你叫什么名字?否则动不了手术!”苏非舒不理他,他继续喊:“必须要有名字,这是在中国!”过了一会,苏非舒吐出三个字:“杨兴国。” “苏非,你没事了,你肯定活了。”

这件事发生以后,住在奥体东门的诗人们觉得很晦气,加上各自有了女朋友,也都开始正常上班,他们相继搬了出去。论坛关闭,群居生活结束,生活的钟摆划过圆盘的中间,仿佛宣告某一段年代的终结。有时候,我们说时过境迁,可能仅仅指的是那么几个人,相识,相知,然后再分别。

竖在北京待到2007年而后彻底离开。那些年,他酗酒,抽烟,过着浪子般的生活。很难想象十多年以后,我认识的竖是一位父亲,一个佛教徒,一个节制自律的沉稳男人。这是岁月在他身上流过的痕迹。年轻时,他一喝酒就干出格的事,有两次被逮进局子里。第一次是为了一个女孩,女孩喝醉酒,在马路边呕吐,没有出租车司机肯载她。竖帮她拦车,拦了三辆都不停车,他走到马路中央,用一种对抗全世界的口吻喊:”出租车如果不停,什么车也别想走!”警车开过来,他冲警车侧面用力踹了一脚,把车身踢出一个大坑。

第二次,也是踢车。在杨黎住的光熙门北里,他和女朋友从杨黎家出来,喝得很醉。他一肚子牢骚:“这个世界特别讨厌,你看,所有人都特别在乎他的车,车好像是他的命根子一样,我今天要踹一下这个世界的命根子。”他踢了一脚路边的车,他以为是深夜不会被逮到。很奇怪,好像中了埋伏,小区里的保安、纠察、物业把他团团围住,他只好向杨黎求救:“杨黎,我踢车是为了演示一下人们多么爱车,我演示成功了,证明人们爱车不爱人。你来救我吧,只有你爱人不爱车。”杨黎揣着2000块钱把他捞了出来。

2007年,竖的父亲得了喉癌。他已经对这种居无定所的生活产生厌倦,父亲的病正好提供他足够的理由离开。临走前,他和其他人吃了一顿饭,隐隐约约地觉得这是一次离别,他说:“我要走了,我这次走,可能不太回北京了。”回上海后,他在广告公司上班,照顾生病的父亲,像一首熟悉却久远的流行歌曲,北京的生活也变得陌生起来。

十

读客创立的第一年,公司陷入危机,濒临倒闭。华楠投资的一百多万到第二年,账户仅剩两万。一开始,他们瞄准18-30岁的女性读者,主打爱情小说,定价在19块8。但这类“沙滩小说”在中国却不怎么吃香,中国还没有形成一个规模化的家庭主妇阶层,市场对此的反应平淡。另一方面,国内类似张小娴一类的作家稀少,优秀的作者难以寻觅。

公司越做越差,员工忙着辞职,高薪挖来的行业翘楚基本走光了。有一个北大哲学系毕业的小伙子临走前,一边做交接,一边对吴又说:“吴总,有一本书我推荐你。”“哪一本?”“天涯论坛历史版块有个帖子,这两天看的《流血的仕途》很好看。”吴又点开看,觉得这个作者才华横溢,一口气把整本书看完了,他想,“就是他。“十五分钟之后,他联系了作者。

作者曹昇当时在杭州,吴又给他打电话,叫他一个星期之后到北京来一趟,约见个面。说完就把电话挂了。两人见面,聊了几个小时的大秦帝国,后面一个小时开始聊摇滚乐和诗歌。曹昇是个摇滚青年,聊着聊着发现彼此在杭州还有几个共同的玩音乐的朋友。聊完也没有后续活动,就各自回家了。吴又后来觉得这事儿挺不地道的,约作者见面,酒店,机票一样没安排,但对方也没表现出这家出版公司有什么不妥善的。

《流血的仕途》推出三四个月,销量超过40万册,成为当年最受欢迎的历史小说。这本书把读客从岌岌可危的境地中挽救出来,上下两册给读客赚了几百万的利润。

2008年,读客策划做一本关于西藏的畅销书。当时市场上关于西藏的流行读物只有两本,一本是宗教类的《西藏生死书》,另一本是旅游类的《藏地牛皮书》,再靠近的是阿来的《尘埃落定》,属于纯文学。但西藏的历史和地理非常适合打造一套畅销小说,文案吴又都想好了,“一部关于西藏的百科全书式小说”。

读客经过一番洗礼,全公司只剩五个人。他们在网上进行地毯式搜索,寻找写过西藏的尚未被发掘的网络作家。在一个偏僻的论坛上,有人看到一本写了五万字的烂尾小说《最后的神庙》,点击量后来对外宣称是999。吴又觉得写得很棒,有成为畅销书的潜质,他搜了搜作者“飘逸的马”,发现他跟公司签过约,签约的是一本探案小说《神侦韩峰》。当时读客的资金有限,不可能同时出两本书,他给“飘逸的马”打了个电话,劝说他把《神侦韩峰》和公司解约,同时把《最后的神庙》签约给读客。作者听了觉得莫秒奇妙,但因为没什么名气,也不太高兴地答应了。

跟写剧本差不多,读客把前期策划做得非常完备,他们希望《最后的神庙》紧紧围绕西藏的地理地貌,人文风情,和宗教历史来写,把它变成一部大型的探险类小说。为了写这本书,“飘逸的马”看了六百本关于西藏的书,他是个百分百的宅男,在重庆一家医院做医生,专门给病人抓药,他一次也没去过西藏。

4月,《最后的神庙》改名《藏地密码》出版,作者的名字也从“飘逸的马”改为“何马”,好记,易于传播。读客极尽所有的能力进行营销,他们把书稿发到无数的论坛,甚至连丈母娘他也发动起来,“没事,去网上回个帖。”

《藏地密码》的封面设计是张羞。他本来是希望被打造成畅销书作家的。读客刚成立的时候,吴又给了他五千块钱预付,叫他写点小说,公司看着行就帮他出。过几个月,吴又问他写的怎么样,张羞说,写完给你看。吴又说,要是过程中我觉得写得不合适呢?张羞说,你别管。等到读客快垮了,张羞把小说写完了,写的依然是一本“张羞式的小说”,简单来说,就是拒绝一切流行元素的高冷范。吴又问,我怎么卖?

读客还剩两万块钱那会,张羞约吴又见面。他从兜里掏出一叠钱,不多不少,五千块。吴又很感动,但没有表现得太明显,“我知道他就是这样的,我也会这样的。”

等读客壮大起来,他找张羞做封面设计,他知道他有这方面的才华,“没人做封面,你就做设计吧。”“行,但是我没有电脑。”吴又出一半,他自己出一半,买了一台苹果PowerMac G4。张羞设计的第一本书就是《藏地密码》,后来读客出的好几本畅销书,例如《侯卫东官场笔记》,孔二狗的《黑道风云二十年》都是他设计的封面。

《藏地密码》后来变成了一部超级畅销书,上市半年,总体销量已经超过100万册。吴又看销售数据,每天赚五万,每天赚五万,后来越滚越多。他们开始大规模地出系列书,吴又后来觉得非系列书就不用出了,因为单本书的利润有限。《藏地密码》之后,整个过程变得顺滑,到了2009年,读客已经是一家码洋上亿的公司,吴又和华楠被评为“2009中国年度出版人”。这一年,吴又30岁。

2011年,读客规模扩张,总部迁至上海。张羞不愿意离开北京,从读客离职。2009年,他在通州买了一套房子,他没什么积蓄,哥哥给10万,父母给8万,吴又借了3万,凑起来交了首付。2012年,张羞有了一个儿子,他给这个小男孩取名“Jimmy”,Jimmy的头发就像他的爸爸,乌黑茂密,耷拉至耳垂。同时,他向美国提交了移民申请,排队等着离开中国。

十一

2014年9月,电影《诗人出差了》被鹿特丹国际电影节的选片人选中,同时获得了那一届的亚洲最佳电影奖。竖没有想到,2002年他和雎安奇在新疆拍砸的那部电影,在尘封12年后,被雎安奇重新剪辑,再次出现在他的生活中。那个冬天,他第一次看到影片,当他见到年轻时的自己,他恍若隔世,仿佛荧幕里的是另一个人。

在上海,有几年,竖过得不太顺利。2009年他交了一个女朋友。或许是为了给病重的父亲一个交代,这一次,他决定结婚,第一年,他们就有了一个女儿。但在对待孩子的教育方式上,夫妻间有很大的分歧,也加剧了他们的争锋相对。竖是个对物质毫无兴趣的人,他喜欢清贫而自在的生活,他的妻子家境富裕,年轻时在法国留学,虽然和竖一样爱好艺术,但对物质也有较高的要求。尤其是女儿出生之后,她希望竖可以在职场上有所攀升,像很多在上海打拼的白领,以赚更多的钱为目标。竖和妻子的关系越来越坏,妻子的注意力和精力都集中在孩子身上,他觉得“好像孩子才是她最终想要的。”

婚后,竖非常低落。除了和妻子的矛盾,他在广告公司干的也不开心,他觉得做广告就是吹牛撒谎,广告词都是忽悠人买东西的。他想他有了女儿,不能再干这个了,太耻辱了。他不爱说假话,可是女儿要是有一天问起他的工作,他怎么跟女儿解释呢?女儿出生一年之后,他反而把工作辞了,待业在家。

家庭的压力得不到缓解,他再度酗酒,比起在北京,他喝起酒更不顾性命,仿佛想从中获得麻痹。2013年的一个晚上,他一个人在家,情绪特别不好,他开始猛喝,想喝死算了。他先喝了四瓶烈性啤酒,然后把家里剩下的乱七八糟的酒全部喝光,喝光之后,他看见柜子上有一瓶没开封过的金酒,这是用来调鸡尾酒的,一般没人会单喝。他把酒瓶撬开,又喝了大半瓶,喝完,整个人动弹不得,他彻底醉了。

第二天醒来,他的胃像火一般灼热,想吐却吐不出来,他喝了点冰可乐。喝完汽水之后,他开始吐血。一开始,他看着马桶,想吐出来的东西怎么那么红?后来事情变得有点恐怖,他开始大口大口地吐血,他瘫倒在马桶边上,像一个濒临死亡的人。那时,他和妻子的矛盾已经很深,妻子看了他一眼,问他:“你怎么了?”“我刚刚吐血了。”竖说。“你怎么办要去医院吗?”“恐怕得去,中午吐了,现在又吐了,站也站不起来。”“我要喂奶,你自己先去,我一会就过来。”

晚上,妻子在医院陪他,她突然问他:“你要不去买个保险吧,要不然你哪天死了我们娘俩怎么办?”

两年后,他们离婚,结束了这段破碎的婚姻。竖理想的工作是做手工艺,画画,他曾有去陕西凤翔学版画的念头,但因为家庭没法实现。离婚后,有个朋友介绍他去嘉定的上海工艺美院,他说,你可以过来看看,如果跟你想的一样你就过来读。竖发现这所学校很适合他,因为属于上海的非物质文化遗产保护项目,不用交学费每个月还有一千元的补助。他是净身出户,没什么积蓄。

2015年,我看到《诗人出差了》获奖的消息,去上海采访他,那是我第一次见到竖。他说话缓慢温和,当时他正在戒酒,后来觉得困难,改为小酌。喝酒之后,他就变得抒情,说些伤感的话。父亲去世以后,他每天念《地藏经》为他超度,诵经时他态度虔诚,到后来就跟父亲没什么关系了,他觉得这是在解救自己,很多困惑,他从佛经里面得到答案。那次我和他在版画室里聊天,竖说:“你知道吗?我拿起雕版开始刻的时候,我泪流满面。我会有这种感动,我就想到我对一个人这么用心的时候并没有这么多回馈,而一块木头,它对你的回馈是百分之百的。”

十二

2016年的春天,第十届北京老书虫国际文学节,杨黎和来自秘鲁的外媒记者莫沫在三里屯办了一场讨论诗歌的活动。台下稀落地坐着听众,一半中国人一半外国人。杨黎54岁了,前两年他生病,有意节制饮食减轻体重,但仍旧改不掉抽烟喝酒的习惯,就是啤酒不能碰了,只能喝点白的。主持人向观众介绍他:“诗人杨黎来自于四川,他是一位非常知名的前卫诗人,也是中国许多诗歌运动的发起人。”接着,他们聊到了“废话”,这个由他倡导和建设的诗学理论,也曾遭受过对诗歌的理解过于封闭和绝对的指责,他再次澄清,“我和他们的差别是在态度上,我认为用八个汉字可以清楚描述,那就是他们的写作是‘有话要说’,而我的写作是‘无话可说’。”我回头,看见张羞背一只黑色的双肩包,靠在屋子的门框上。

晚上,我们在石佛营的一家徽州菜馆吃饭。在去饭店的路上,我对张羞提起火星招待所,他似乎有点意外,他挥一挥手,说这个没什么意思,不愿意再提。在出租车上,他向我解释:“只是说有这群人,当时有点相濡以沫的意思,我们都是外地人,到北京无亲无故,说得土一点,大家在一起解决了孤单的问题,孤独解决不了,孤单是能解决的,能在一起喝酒。因为这些人都是在大学的时候已经是异类了,他的价值观不是普通大学生的价值观,到另外一个城市竟然找到了同类,因为写东西,因为写诗,会有志同道合的感觉。那时候年轻,什么都可以不管,我们那时候认为自己是比较酷的。”

“文艺青年吗?”我问。

“我们根本不承认自己是文艺青年,就是烂人,文艺青年有点知识分子味道的,有调性的,我们完全是往下走的,形而下的生活状态,清高的层面是非常清高的,认为诗是非常......”他停顿两秒,“我们不会把诗当成文学。诗很高,至少不是在文学范畴的,诗就是超级牛逼的。现在想起来就是文艺青年。”

饭桌上坐了十五六人,我看见一些年轻的诗人面孔,似乎多年以来,杨黎一直试图把某类诗歌群体团结在一起,在他周围维持了一片尽情欢乐不受拘束的小天地。有时,你还能在这片小天地里见到曾经居住在火星招待所的诗人。十几年前,他们把这片天地视为自我流放之地,现在他们都已步入中年,成家立业,谈论诗歌变成了对往昔的怀旧,而更多时候,他们选择闭口不谈。

大约11点,聚会就快结束,吴又进来了。他挨着张羞坐下,他们有半年没见了。

前阵子,吴又阑尾炎开刀,医生嘱托他伤口愈合期内不能抽烟,他所幸把抽了几十年的烟给戒了。现在,他不再被烟雾围绕,轮廓分明了起来。张羞喝了点酒就敏感多情,他对吴又说:“我跟你为什么现在很少吃饭,我很少叫你出来,你也不可能想到我,这就是阶级的问题。你已经是现在的生活方式了,我还是他妈的像个烂人一样,一个平民老百姓,它就是个阶级问题。今天是吃饭的时候说起你来了,我说没问题,叫啊,杨黎说没你电话,我说我来叫,很操蛋。但是事实就是这样,就是这么一回事儿,而且问题在于它不重要,它就这样,它不能证明什么也不能反证什么。”“我一直以来没有什么变化,从头到尾没有什么变化。”吴又回答,他们沉默了一会,吴又问:“孩子怎么样?” “挺好的,上幼儿园半年多了吧,快四岁了。” “现在是长发吗?” 张羞笑着:“是的,跟我一样。”

2011年10月,吴又退出读客,把股权全部卖给了华楠。那时,经营读客已经相对轻松,吴又每天工作几个小时,处理一些日常的事务,公司发展得既好又稳。华楠在上海的西郊庄园购置了一套别墅,院子里挖了一块游泳池,那个夏天,他们两个人每天相对饮酒,热了就去池子里游一圈,过着像“了不起的盖茨比”那样的富足生活。但在读客的未来发展上,吴又希望迅速地切入影视行业,从一家出版公司转型成娱乐公司,把《藏地密码》变成IP,拍电影,衍生各种各样的产品。华楠不愿意冒险,他认为读客应该专注地做畅销书,变成超级畅销书专家。

2014年,吴又和张小波合作,创立凤凰联动文化传媒,他们的看法不谋而合,都认为出版公司的未来在影业。吴又对张小波有着复杂的感情,张小波是他进入出版行业的引路人,他尊敬他,把他看作老大哥。但另一方面,诗人一旦合作做生意,结局多是不欢而散,也许彼此的个性过于鲜明,看待问题感性超过理性,这是诗歌和商业对立的一面。十年前,他在共和联动做编辑,后几个月两人形同陌路,杨黎和其他三四位诗人也陆续离职。一年多以后,吴又从凤凰联动离开,创立“云莱坞”,做影视行业的版权交易,他把它看做一次真正意义上的创业,但他再也不愿意和诗人一起做事了。

十三

在成都的芳华横街5号,曾经的橡皮酒吧已经改建成一家俗气的茶坊,里面有四五个隔间,用来打麻将,成都人似乎有半辈子是在麻将桌上度过的。在那里,22岁的张羞第一次见到真正的诗人:杨黎剃着光头,穿一套白西装,像个绅士一样端着酒杯踱来踱去;竖醉醺醺的,喝多了爱抬杠,走在路上大声唱歌,不顾旁人的眼光;乌青热情又自负,认定自己是卡夫卡式的天才,经常陷入突如其来的沉默。他带着观察的角度看待这些奇怪的人物。但第二年,他来到北京,住进火星招待所,他已无法旁观,他就是其中的一员。

今年7月,我在上海见到竖。距离上次采访他已经过去一年,现在,他住在马陆的单位宿舍,他已经从工艺美院毕业,在一家艺术中心做版画。他住的地方布置简单,也可说是家徒四壁,有一个衣架、一张床和一张桌子。他觉得多出来的都是多余,“空调也可以不要,见过古人没有空调热死的?” 在版画室,他正忙着为十天之后的一个展览印版画。他心情很好,晚上我们喝了点酒。我问起他的新诗集,他说已经整理差不多了,打算自己找个时间印出来。他的第一本诗集是2007年张羞帮他印的,印了200本,连卖带送了100多本,余下的二三十本他自己留着,要是有朋友问起,就送一本给人家。竖喜欢像写日记一样写诗,或者说他的诗就是他的生活。诗集按年月分章节,一共三章,中间一章约100首诗,他把它们归类为“火星招待所”。

有一次,我在南锣古巷的一个院子里和张羞喝酒,聊起竖。自从竖离开北京,他们很少见面,张羞说:“竖的诗有个特征,他是需要外部刺激的,这个刺激越特殊,他的反应就越强烈,像我生活越安逸写得越开心,他相反,他的生活越动荡写得越好。”他向我回忆:“那会竖好年轻,人长得又高,说话很无赖,像喝了半斤酒,他过快地消耗了他的青春。以前我一直认为是最了解竖的一个人,现在也模糊了。”

我们又谈到诗。张羞的诗很特别,他的诗里总是出现一只鸟,一棵树,一个站在树下的人或者一个看鸟飞过的人,重复又简单。当我问起,他说:“这个很难说清楚,我打个比方,这里有棵树很平常,我就会想这可能是一个最最诡异的东西,它在这个地方,为什么在,为什么是这个地方,你就会不停地想,对我来说很神秘很诡异,很多人不会想这个问题。我写'一个人走过一棵树,他停了下来,看了这棵树' ,你以为这很无聊,对我来说很有意义。我选择这样的语句,不会选择另外的语句,一个人选择一个东西写下来,因为对他有意义,不是公共的意义。你要去理解一个诗人的时候,你要理解诗是什么?”

他继续说,“我们这群朋友,都很奇葩,虽然没有赚到钱,日子过得磕磕碰碰的,写东西我觉得都挺好,有自己的一套,这是唯一值得骄傲的地方。” 七八年前,他的哥哥去费城一所大学教书,成为美国公民,他的妻子觉得这是个机会,尤其Jimmy出生之后,她希望儿子受到更好的教育,他们申请了移民。平时,他们把存下来的钱兑换成美元,等手续办完就过去。

我和吴又最后一次聊起火星招待所是在顺义的一家咖啡馆。为了方便孩子就读国际学校,他在那儿买了一套别墅。后来,我们谈到钱的问题。“只不过我们一起玩的过去的十几年里面,有一个诗人变得越来越有钱,有越来越多的公司。但我自己没有那样的感觉,我个人生活习惯也没有太大的改变。当然我住在这里,其他诗人租的房子,我想干嘛就干嘛,其他诗人可能没有钱,我和他们吃饭永远我来买单,就是这样。我不会和诗人比这些东西,你和诗人比这些,有什么意思?”他说:“挣钱这回事,就是一部分人才会挣钱,一部分人挣不了太多钱。”

“你为什么不继续写诗?”我问。

“没有任何人向我提出这样的想法,我自己也没有这样的想法。我的朋友们,他们不会问吴又你为什么不写诗?他们更多地关心你要干什么?”他想了一会儿,说:“我从来没有感到自己成功过,从来没有过,一丝一毫的感觉都没有过。”

火星招待所已经离去了。吴又说:“火星招待所这批人,就写作的纯粹程度可能超过以前,80年代诗歌是个主流的文化运动,到我们这儿,诗已经处于非常边缘的状态,极度小众,极度个人。从2001年我们开始在一起一直到2004年,我们就是谈诗,翻来覆去,什么是诗?如何写诗?会产生争论。2006年之后,我没有再和他们交流过写诗了,也没有再去任何地方发表过我的诗了。”

— — E N D — —

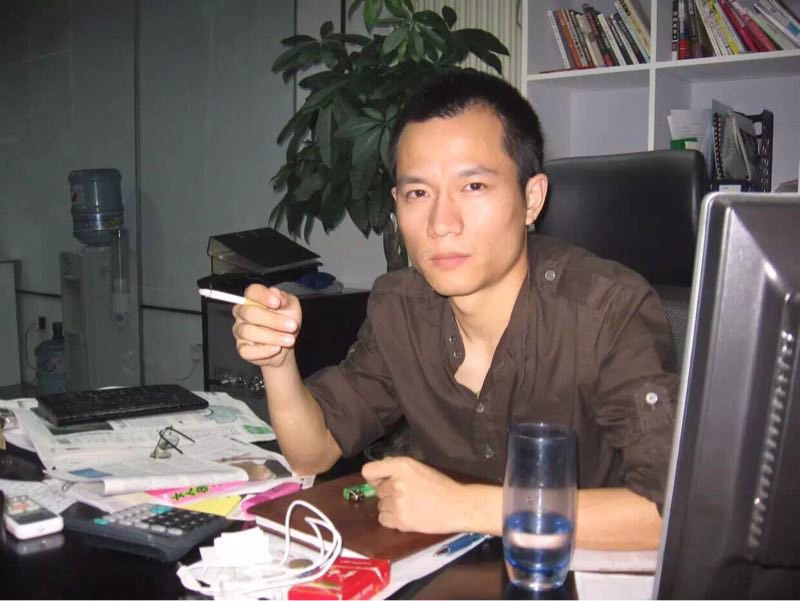

题图为火星招待所里的诗人在通州杨庄,左起:蝈蝈、竖、张艺、裴飞、张稀稀。由蝈蝈提供。