作者:周虹伊

“你说我是疯子,我笑你是傻子,你狂热于战争和政治,我只钟情爱与忠贞。”

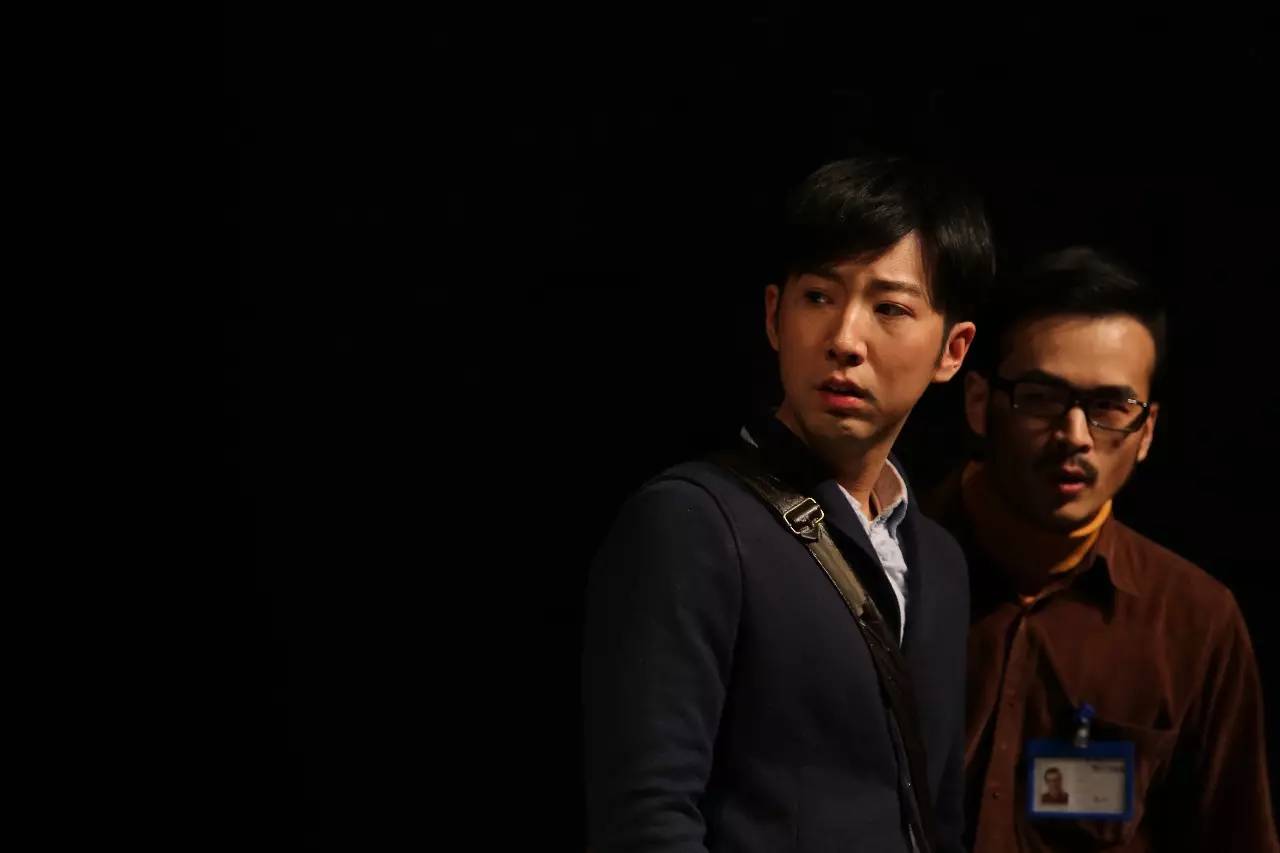

刚毕业的菜鸟导演来到精神病院为失控的疯子拍一场演出,勉强凑齐的演员充斥着心理疾病症候群患者:纵火癖、性瘾者、药罐子、偏执狂……自然不用说这其中的障碍与麻烦,听起来就是个极其荒谬可笑的故事。

可是一旦得知荒诞背后的原因,我们就不一定能够笑的出来了吧,故事背景发生在越战中的澳大利亚,前方战线不乐观,国内反战游行此起彼伏,那是全球性的青年迷惘时代,大家对未来和国家充满否定,寻求自由和真理,又以致过犹不及。

那个时代我们会想到摇滚、雏菊和嬉皮,却也想刻意忽略掉同时伴随的纵欲和随意,过度的性解放、吸毒、酗酒、闹事都成了积极的理所应当,看不到一点年轻人该有的生气。

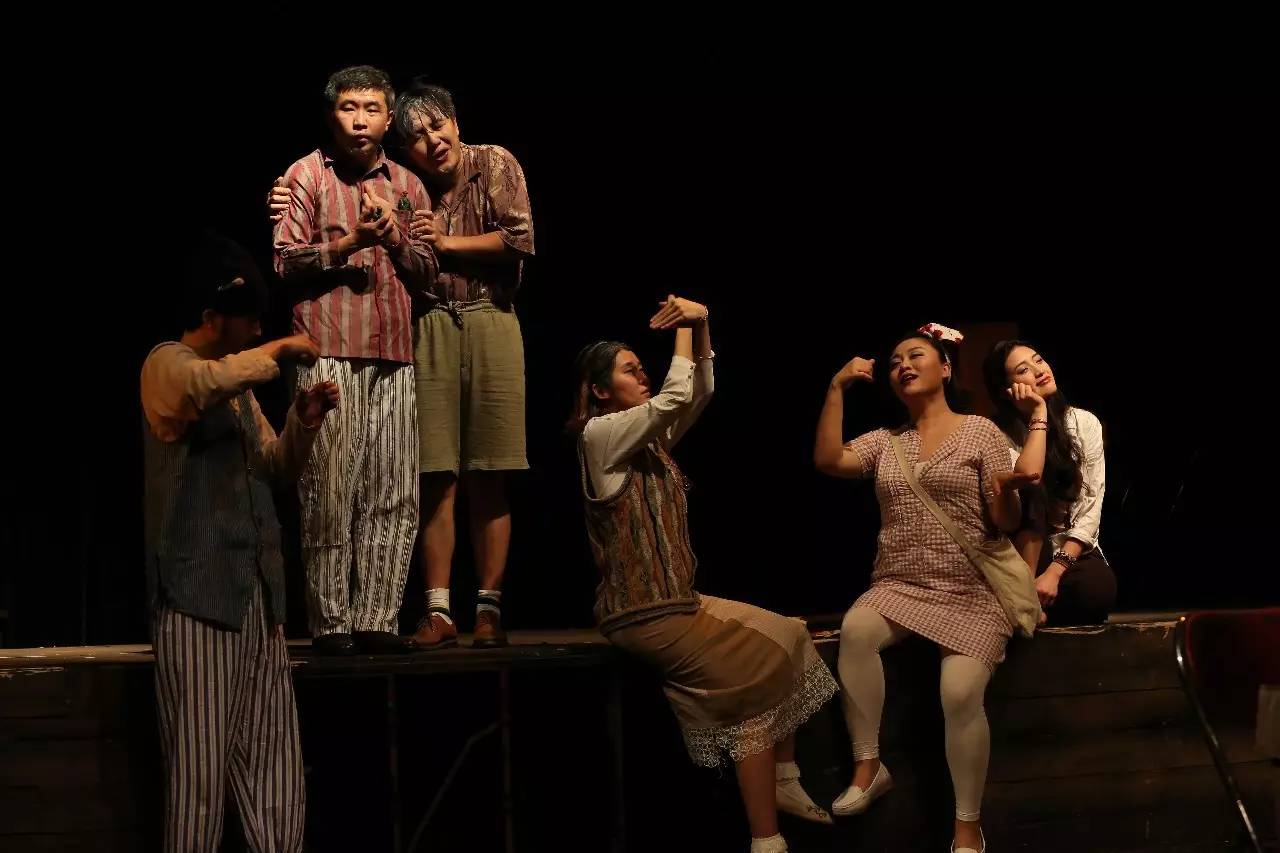

很吊诡的是,在这样混乱的年代里却有人陶醉在精神病院的话剧排练,跟着一群这样的疯子。扎克药物成瘾,迷恋性爱,满嘴的约炮不自爱,但是这样的怪胎会弹钢琴,会拉手风琴,还会画画、做舞美模型,虽然不专业,但还算是个比较全才的人。

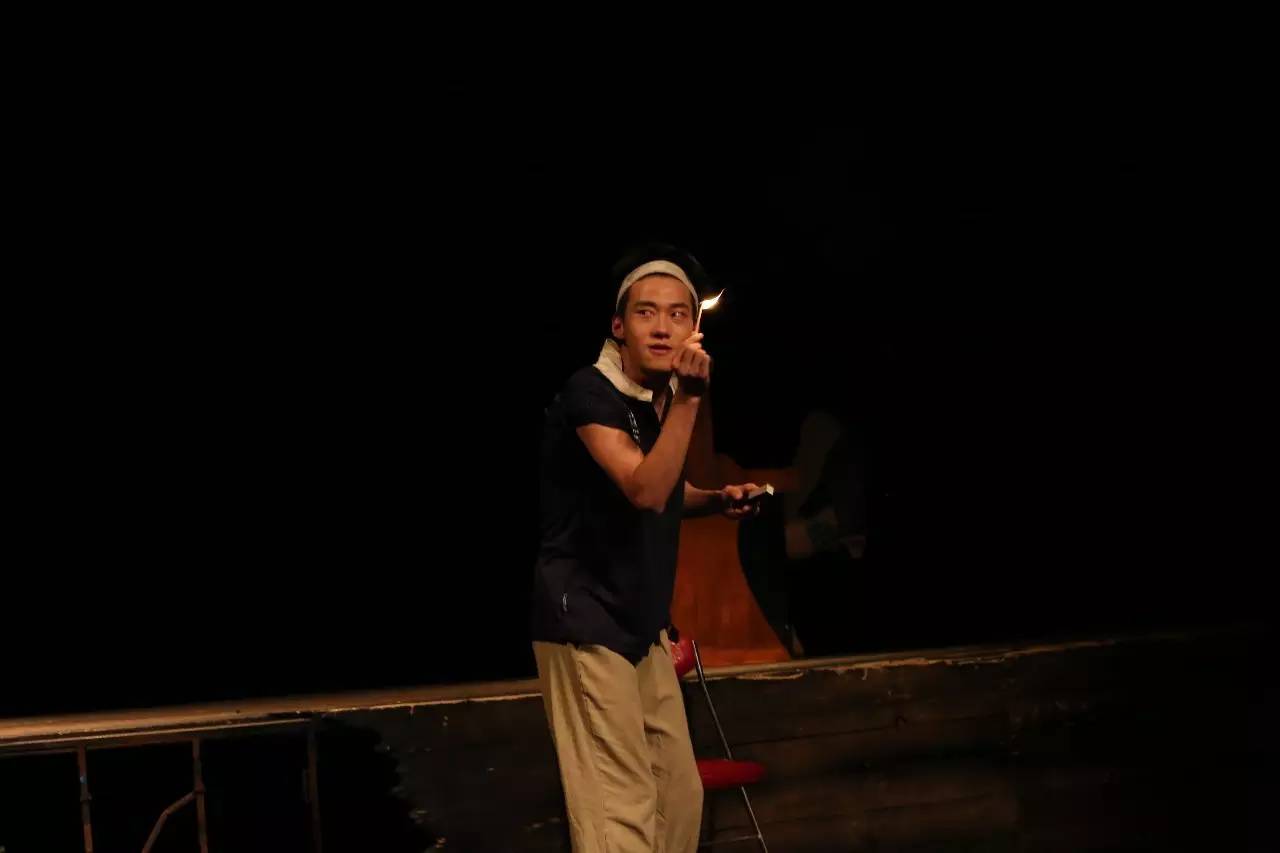

他对于生活是充满理想的,他嗑药嗑到有幻觉时会看到瓦格纳,他为了病人的演出想放弃吃药尽管最后失败了,他梦想并且成功组建了瓦格纳的乐队。

看到有一束白光照进他的病房,而他产生的这些幻觉都是光明的,让他觉得自己无所不能,是一个特别幸福的人。

亨利自闭又口吃, 这位前律师的父亲是一名为了澳大利亚在战场上牺牲的士兵,其实省下了很多必要的背景,比如她辛劳孤独的母亲和出轨的妻子…他坚信忠贞坚信信仰,于是这些一旦崩塌就会带来无法恢复的伤害。

樱桃暴躁,为人冲动惹不得,随身携带折叠刀,对一切表现出极强的占有欲望,不由分说的拥有。从小缺乏关爱,忍饥挨饿,她玩笑着说被父亲当猎犬使用,在冰冷的河水叼着鸭子向陆上挣扎,用狂怒来代替无助,她以为会好一点。

罗伊应该属于躁狂抑郁症,我很心疼的一个角色,他总在夸夸其谈他的种种光辉历史,永远情绪高涨,荣耀万丈,自我感觉良好,但是在他最向往的表演前又怯场,易怒又妄想。

被父母遗弃的罗伊一直在福利院和不同的领养过又放弃的家庭游走,他变的情绪忽而亢奋忽而颓废,进了疯人院也是不同的病区换来换去,心里悲不悲哀?

这一轮演的前十场是导演上阵出演罗伊,真的很出彩,无法管理的面部表情,不停提着裤子…完全演出了狂躁又悲哀的渴望成大的小角色。

茹丝患有让人难受的强迫症,执拗于真实和幻觉,究于细枝末节,只能接受真实的东西,走路的步子一定精确,一定要以双数结尾。28岁时才第一次交到男朋友,却被男友以暴力对待,甚至还被男友锁在衣橱里…

那么正常人呢?

露西是男主角路易斯的女友。她以新浪潮下的新女性为傲,追求女权主义,男女平等,男人可以去找情人,为什么女人不可以?凭什么要求女性忠贞不屈?性和爱是可以分开的,做爱和睡觉是不一样的。

朱莉是他在精神病院里认识并产生感情的毒瘾患者,并不是精神病,生于爱情,死于迷信爱情——吸毒过量,结尾的一个滑铁卢让大家大惊失色的朱莉有女朋友。

爱情对于她来说是一种精神毒品,带给她的是“没有嗑药的幻觉”,这样的人面对爱情一点就着,也一碰就碎,就像犀牛的明明对陈飞,就像英国已逝歌手艾米对她的前夫一样,明明清楚自己不值得,艾米更是奋不顾身,一心企图跟随前夫的世界,跟着他吸毒酗酒,任由他榨干。

这也许就是她吸引路易斯的地方,因为这是露西身上不具备的特质。她是天空最漂亮的流星,但事实证明这种火焰燃起来很快,熄灭得也很快。

露西和朱莉,剧中唯二的正常的女性角色。同道格和尼克一样,都是同一位演员饰演,而这两组角色(一个疯子一个正常人,一个被鄙视一个受仰视)的对比,也意味十足。

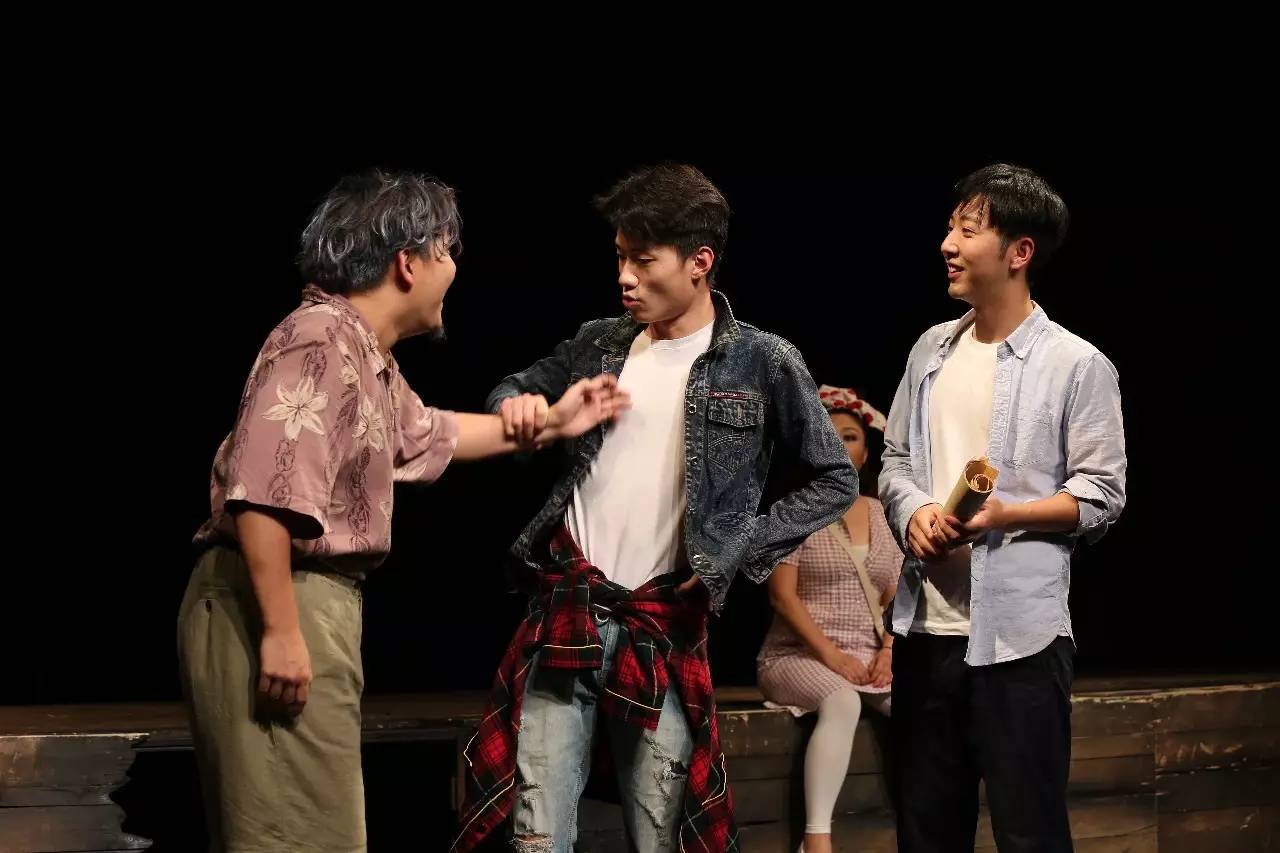

尼克是学生领袖,是社会中年轻的新生力量代表,他策划并组织了反越战的学生游行,他号召学生离开课堂,号召工人离开工厂,鼓动大家推翻现有的政府和制度,他在做一种先破后立的事情。

是被万千追随者仰慕的对象。可是,倡导自由和平的人,厌恶忠诚,反感谈情,毫不介意友情和爱情的经营。而在导演看来,从某种程度上讲他也是以破坏为乐,也是一个有反社会人格的人。

道格是反社会型人格的纵火癖,他喜欢烧东西,并从中获得性快感,大家在被他作弄过后说的最多的一句话就是“烧你的猫去吧!”大家只记住了他残忍的烧死了母亲心爱的五只猫,烧了他的家,只会抱怨他龌龊下流的语言和不顾后果的举止,只有他自己知道有过怎样阴暗的童年。

这些所谓疯子都多多少少受过创伤,与其疯,还不如说是对这个世界的应激反应,看似神智不清,心中知晓黑白。

全国都弥漫着浓浓的政治气息,左翼也好,右派也罢,不是抗议这个就是要求那个,借剧中人之口透露了当时的流行:反战、饥饿、斗争、贫穷……

年轻人处在一个非常迷茫的状态,他们是失落的一代,不知道自己该干什么,战争的阴影还没有过去,是去参军、为国效力,还是按部就班地学习、就业,没有人知道,政府和社会又是一团糟。

在这样混乱的局面下,澳大利亚年轻人开始上街游行,去反对当局做出的错误决定。

这应该是好事吧,在停滞不前的死水中搅起涟漪,在腐朽没落的制度中挥舞革新的大旗,年轻人走在街上,大谈主义,年轻人以身情愿,大骂政府…

而在这样的大潮背后其实是浮躁,是没有目标。年轻人是所有变革的重要推动力,但也是最跟风和盲目的牺牲者。年轻人也纵欲过度,谋杀无辜。

我喜欢的一个辩题:青年力的运动对社会起积极意义更大还是消极意义更大?,分享以供大家思考。

因为在此时,理想和信仰是高贵的,革命与抗争必不可少,爱情和忠贞可有可无,谁还会在乎它的诚可贵,偏偏疯人院要排一个莫扎特关于爱情的古典歌剧,更是让人嗤笑。

(在这个最不像戏中戏里,导演在辩白没有的歧视和不公,并言之是个喜剧,口吃的亨利说道:“这部戏只是在探讨女人是否忠贞,这是个悲剧”这句话让我深深动容。)

爱情和忠贞,什么时候都不是可有可无。

沈从文在抗战时期坚持他的乡村美学创作,举国不是批判侵略剥削就是歌颂抗争革命,他的坚持让他遭受了不少的批评。其实他的初衷也很简单,越是没有美好的时候越要呼唤美好。我们需要理解的摇旗呐喊助威者,也需要坚守善良阵地的耕耘人。

身边都在热烈的投身政治中,大家淡化甚至不屑于爱情,人们不介意情感的忠诚,不介意爱人与被爱的感受,一面申张着正义,一面又行使着另一形式的的恶行。

越是发声的所谓先驱越瞧不起植根于生活,而疯子也被越来越被鄙视和边缘化。可是什么行为是绝对正确和有意义的,疯狂还是理智,本来就是相对论。

让我有些偏题的想到:马克思给燕妮的情书和诗流传千古奠定其好男人形象,但在燕妮在外辛苦工作以支持马克思的事业时,他在和家中女佣偷情,并生下了一子。他可是先驱伟人马克思呀,可是他对得起他的伴侣吗。

到底是变革时期的挺身起立重要,还是迷于自我的小情小爱好一点,或者美其名曰为了一方放弃另一方?甚至清醒的人是少数,只有尽量留下美好,辛苦的生活。

在这部戏中,其实没有什么对或错应不应在那个混乱年代做什么,编剧也无益说教或表明立场,别人笑我太疯癫,别人真的是没有看穿啊,义工去帮助精神病人,却也在这众多无奈崩溃中获得了真情所在。

就像电影《我和厄尔以及将死的女孩》里面,废柴厄尔一直在帮助绝症的女孩,却在这个善良又不情愿的过程中,慢慢被女孩的生命力改变了消极的态度。

在疯癫和狂笑背后,我们看到了对于政治热情与的辩证思考,对于爱情与忠贞的探讨,对于真实和幻觉的存疑…去认真的生活,去坚持爱这样美好的情感,不论形式勿忘初衷,呐喊的领路人也好,山川湖海的隐者也好,囿于厨房生计的凡人也好…即使他们说你是个疯子,这才是最重要的。

但是不得不提,因为泊来品和历史政治的缘故,尤其加上纷繁的外国人名,前部分让人有一些看不懂或者跟不上,如果能够做的在本土化一些自然更好,或者,仅是或者,这种渐入佳境式也不错,不一定都是老老实实的按原剧来编排。

我也看到了“商业化”的批评,认为不够深刻,没到点上。也许这样的呈现合我意吧,别说教别表明立场,它确确实实地发生过,我将它诚实呈现,你拿走萝卜,我取走白菜。

《燃烧的疯人院》正在北京西区剧场火热上演中

评论