少女们还没有从《太阳的后裔》的故事中走出,就要接受现实世界的残酷。浪漫的爱情故事或会发生在身边,但功利主义的相亲更可能会主宰你的命运。越到现在,越是如此。

一、绝望的爱情

赵佳佳面对着一个陌生男人,她不时扭头望出窗外。

那是她亲妈逼着去的相亲局,并且再三叮嘱,“他是高干子弟,要认真对待。”可她没办法认真对待——撇去外表,这将近40分钟的饭局让她发现,她根本不想跟对面的男人有任何交集。尤其是当他明示暗示地想跟她发生关系的时候,她再也忍不下去。这时,手机收到了男朋友发过来的微信:“亲爱的,吃饭了吗?”赵佳佳回了一句,“在吃呢”。过了一会,她默默地起身,把账结了,然后说了声“身体不适”,就转身走了。

经典相亲场景。

这一次,已是赵佳佳第5次相亲。

美女赵佳佳,23岁,大学毕业,在一家国企工作,男朋友在另一个城市。但是,她逃脱不了相亲的宿命。她妈妈一心想让女儿嫁得好,在她大学未毕业,就不断地找人搭线。佳佳难以拒绝,只好背着男友,偷偷相亲。

佳佳的父母,只是个体户,勉强算是小康。她妈妈如此热衷安排相亲,目的只是一个,通过女儿的婚姻改善生活。

佳佳母亲看得比较远。“结婚是女人的第二次投胎,是改变自身命运的重大机会。我不是不知道西厢记,也看过追求恋爱自由的《青春之歌》,但是,现实就是如此,很残酷。她痛苦个几年,能幸福一辈子。结婚这事,必须要作靠谱的选择。”

“我知道她有男朋友,人是不错,也很上进,但房子、车子、户口一样都没。我是她亲妈,怎么会害她?”佳佳母亲说,“我这半辈子也受累了。”

佳佳母亲还没告诉女儿,她每周都去附近公园著名的“相亲角”。对相亲角的潜规则,她十分清楚:“到相亲角来的,基本都是想打翻身仗!我女儿自己挣5000块,找老公的起点线就在1万块以上;有些挣1万块的就要找两万块的;有些明明自己是本地人,家里有房子,还是要找个地段更好的。这样的想法很正常,不分男女。即使是男孩,他也想找比自己强的女孩,最好也有房子,省得以后离婚被揩油……现在的人都很精,哪像我们那时候……”

相亲,已经成为很多人寻找另一半的重要途径。现在,工作忙起来不分男女,不论什么事,人们都强调效率、讲究精准,总试图以最小成本获取最大收益。相亲也是这样。

以前,当我们听到相亲男女第一次见面、就直接问对方车房状况的时候,都会自动反应一句“真极品”。可到现在,大家都习以为常了。这显示着大家对这种目的性超强的快餐式交友已是十分认同。参加过几次高质相亲大会的刘婷(化名)说,“有次我想抛开车房工资的三段式,认认真真跟对方聊个天,居然被对方强烈怀疑我的诚意。”

突然间很感慨,那个从“五四”开始公开风行的纯粹自由恋爱时代,似乎已经远去,“婚姻应该门当户对”的传统概念又重回大家的视线,财富、地位、房、车等“阶层符号”已经超过“爱情”、甚至是“感情”,成为大家结婚前首要的考虑要素。而且,是那么名正言顺,那么堂而皇之。

二、相亲规则

这么多的相亲男女,和他们的爸妈,究竟在相什么?

条件。

你与它是否匹配的条件。

你与它的家庭是否匹配的条件。

你与它对将来家庭的构想是否匹配的条件。

很多人对相亲似乎都有种误解,认为相亲是从见面才开始的。但其实,在双方见面前,你的各种资料就已经到达了对方手里,你们的中间人,从活生生的爸妈、七大姑八大舅到珍爱网、百合网等虚拟红娘,都拿着条件各种商讨,从外貌、性格,到薪酬、车房、家庭状况。

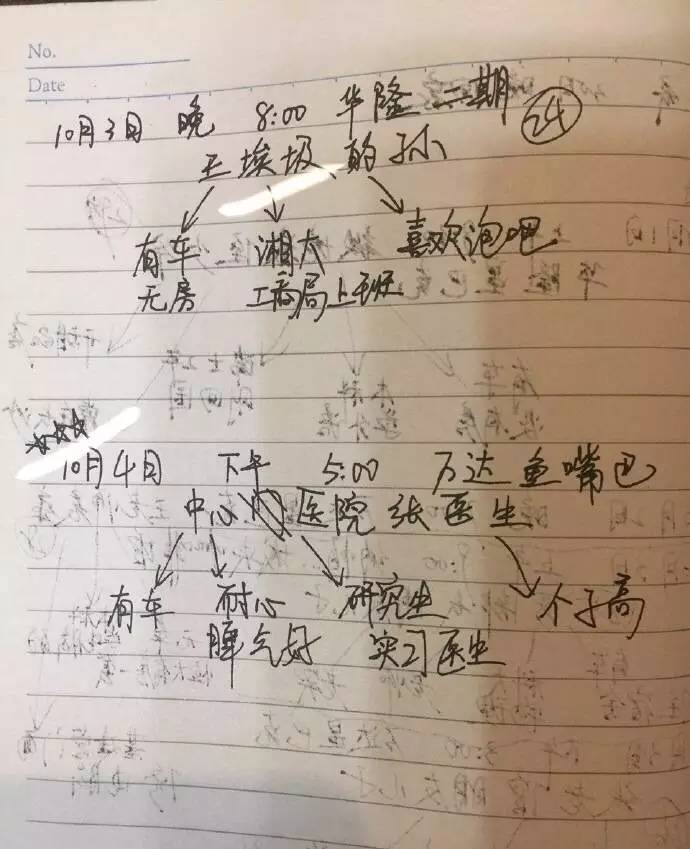

像是前几天刷上了微博热搜的话题,“母亲为了女儿脱单,趁国庆安排了满满的相亲局。”

这事情发生在长沙。一张看着普通的横格纸上,从9月30日女儿回家开始,写着母亲为女儿准备的国庆相亲安排,列出的对象条件不外乎外貌、职业、学历、再加一点模糊的性格描写,其中“高个脾气好的实习医生”和“开甜品店的海归侄少爷”获得了这妈妈三颗星评分,是种子选手;其他的诸如“拆迁土豪”、“有几台挖掘机的”、“修电脑的”,虽然获得了“面试”的机会,但“先天条件”不足,感觉在“未来丈母娘”心中也只是些陪跑的角色。

(有车的实习医生得了未来丈母娘的三颗星)

30岁的男生阿康,在当地设计院工作,研究生学历,颜值很高,身高180。听父母说要安排相亲,随口就答应了。一向自信的他很快受到了打击。中间人与女方家长沟通了一下之后,相亲被取消了。原因是阿康没房子,待遇也不高,依然是一个屌丝。在出局之前,阿康连女生都没见过。

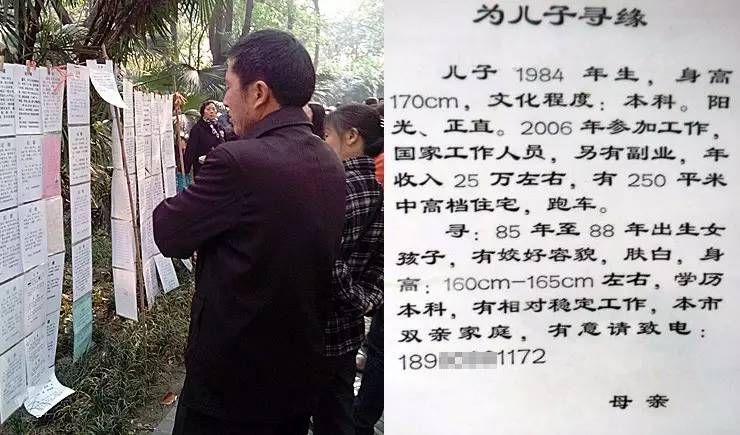

阿康这样的男生的遭遇,不是个例。 现在在深圳莲花山公园,出现了一个跟之前上海“白发相亲角”很像的相亲角落:父母贴儿女的小广告,父母先谈,合适了以后再让儿女约。

李妈妈就是这中间的一员,她每周都过去帮自己的女儿贴过小广告,她说:“相亲角有一个潜在的市场价格——男的必须要有两室一厅、最好位于市中心;不能和父母住在一起;房产名字必须是本人;工资每月8000元以上——只有具备了这些条件,才有资格到相亲角来找女朋友,达不到这些要求还要贴自己信息上去的,都只有被别人看笑话的份。”

(莲花山公园相亲角)

可能是条件太严苛了,现在莲花山公园的相亲角,80%都是女性信息,男的只有20%,甚至不到。

三、婚姻壁垒

这种明码标价的相亲,好像让原应自由的21世纪又回到了传统的“父母之命、媒妁之言”的“门当户对”时期,婚姻成为了一桩生意。真正的自由恋爱,也不复存在了。“宁在宝马中哭,不在自行车后笑”,似乎成为圭臬。

有个很有趣的现象,大家可以检测一下。

随便登陆某婚恋网站,从身高体重到薪酬车房状况等一条一条输入自己的条件,一按确定,系统就会自动帮你筛选出与你匹配的男或女。男的薪资必然比女的薪资高一个档位,车房都是必须亮出的绝杀大招;跟那些高薪、高学历、有车有房的男生匹配的,必然也是写学历高、薪资高、甚至还肤白貌美的女生。

连一个小小的相亲网站,都会把人分为若干层,而“系统默认”同一层的男女是最匹配的。

的确,我们试想,如果理性地将爱情跟婚姻剥离,婚姻的本质其实是资源交换的一场博弈——这场博弈里,外貌、财富、学历、价值观等因素在不同人群中发挥着不同的作用。金钱、美貌、家世等是那些因素中的稀缺资源,拥有金钱的人愿意通过婚姻换取更优秀的基因,一部分弱势群体也乐意通过婚姻而“脱贫”。现在,如同相亲网站的“系统默认”一样,大量社会学报告指出——王子和公主,更愿意与自己各方面实力相当的人,缔结婚姻契约——因为这样对他们来说,更有保障。

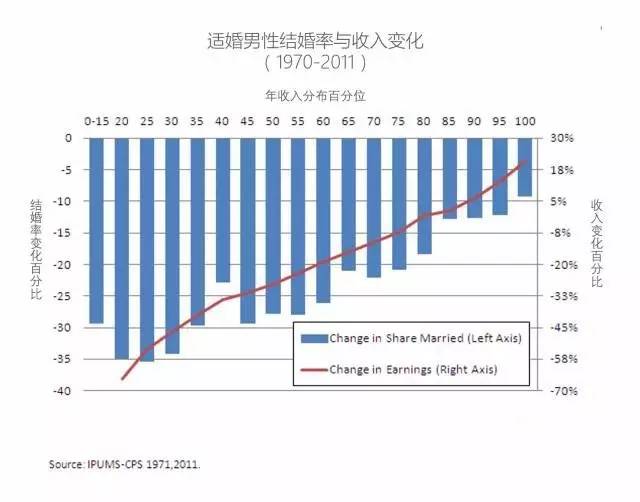

这种现象不是中国特色,世界都有。国外研究有个词可以概括,叫“Marriage Gap”,翻译过来是“婚姻壁垒”。这是一个来自美国的概念,比较宽泛,既可以形容不同经济阶层之间婚姻选择范围的差异,也可以描述单身者与已婚者在财富水平、学历水平以及社会地位的差异。

(1970-2011美国适婚男性收入、结婚率变化(数据来源:the Hamilton Project),表明低收入男性不仅越来越没钱,连桃花运也被贫穷一并吞噬。)

说得形象简单点,就是金钱、学历等资源已经成为现在婚姻中高耸的围墙。高学历高收入的“双高”群体,容易跟同样“双高”群体看对眼然后结婚;而低学历低收入的“双低”群体,要么与同样层级的异性抱团、要么干脆无婚可结(这种情况通常发生在男性身上)。“双高”人群的结合造就具有“越来越富”倾向的人家庭,达到“1+1>2”的效果,而勉强抱团、或者因为经济原因放弃婚姻的人们,则更可能体会到“贫穷”的滋味。“婚姻壁垒”让两种阶层的收入差距越发变大。

而“条件”先行的相亲,可以说是加强这种壁垒的强力推手。

“从相亲角的阶层分级,我们能够清晰地看到阶层固化的倾向,甚至是结果。”著名社会学i者孙培东说,“家长为子女筛选的结婚候选人,都是在统一社会阶层、经济水平下的,形成了统一社会阶层、经济阶层的通婚圈。”这个现象,被称为“阶层内婚”。

不论是“婚姻壁垒”还是“阶层内婚”,表达的都是社会结构开放性的降低,阶层流动性的减弱——上流社会普遍拒绝跟小康、甚至普通中产通婚,而小康或是中产阶级将城市贫民、农村人口拒之门外——阶层之间的差异,是资本的差异。经济资本、文化资本和社会资本,决定着一个人、或者一个家庭的阶层,而起决定作用的,还是经济资本。

《美国社会学研究》上曾经有篇文章表示,不论是“阶层内婚”还是“婚姻壁垒”,都是特定社会时期的现象,会经历“先升后降”的过程。随着社会转型的结束,物质财富积累充足、社会保障制度健全、福利水平提高,人们再不需要将婚姻与“提高社会阶层、生活水平”挂钩,“love conquers all”(爱情大于一切),跨越阶层的婚姻才会有明显的增长。

在现代社会中,人们对未来存在着恐慌感。为了保障或者提高自己现有的生活水平、提升下一代的生存质量,人们总会选择“门当户对”或者“比我高级”的那群人,这种选择不分男女,但在男权社会中,女性、或者是有经验的女性(丈母娘们)更倾向做出这样的选择。

可惜,能飞上枝头变凤凰的女子,毕竟还是少数。别忘了,灰姑娘能征服王子,还是靠一对水晶鞋呀。曾听说有一位出身平平之美女,遇到一个富家公子,相亲当晚就以身相许,以美色成功上位。但几周后爱情就无法经营,最后饮恨出局。至今该美女仍是单身。

(某高端相亲活动现场的美女)

四、出色的逆袭者们

这个背景下,“门当户对”成了最保险的选择。我们逐步关上了“自由恋爱”的大门。

有学者指出,中国从改革开放开始到现在,已经产生了四代大学生,第一代、第二代均为市场经济的受益者,诞生了王健林、马化腾、马云、丁磊等巨富,到现在,第三代财富增长面临极为缓慢的阶段,第四代的大学生,由于房价高涨、就业艰难,更是陷入贫困。富人阶级(富豪与高产阶级)手中掌握着大批财富与资源,他们会通过各种手段进行强强联合,防止财富的外流——不论是相亲桌上的博弈,还是历经层层关卡最终领证缔结家庭,实质上都是在增强阶层固化的推手。

当男人没办法满足心仪女人或者其家庭的预期,那么他将从一开始就被拒之门外;当女人没办法用各种资源(外貌、学识、举止等)达到男人或其家庭的设想,那么她也只能出局。但是,哪怕他们都选择单身,都未必会接受对方。

数百美女参加相亲,共有12位美女“脱颖而出”,她们将与单身富豪游迪拜。

我们再回到相亲的故事。

孙小姐,今年27岁,相貌清秀,爸妈是四线城市的下岗工人,平常以摆摊跑摩托为生。四年前,她在全国排名前十的重点大学毕业后,留学美国。一年的硕士项目贷款让她和她的家人过得很辛苦。但后来,她被新加坡某投资公司录用,工作两年,就给老家父母换房买车,把自己与家人的社会地位提升了几个等级。她与一位来自香港的男同学结婚,成为香港永久居民。这个家庭彻底实现了大逆转。

孙冰的故事,算是少数相亲大军的反击。

既然你自认为没有改变大环境的力量,那么就只能从自身着手。

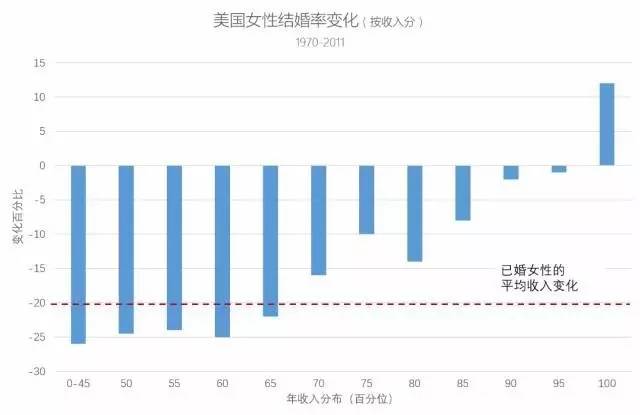

孙冰作为独生女,当时不管所谓“女生读那么多书干嘛”的传统观念,毅然决然跑去读书,这个孤注一掷的举动,让她成为最优秀的公主——她的恋爱自由随着阶层的提升,某程度上有了回流。

1970-2011美国女性结婚率变化(按收入分)(数据来源:the Hamilton Project),数据表明,收入越高的女性,越敢结婚。

然而,即使是她,努力一辈子可能也只能够达到富裕中产,在现在,要到达“高产阶层”甚至是“富豪阶层”,可能需要几代人同样、甚至更甚的努力——这与曾经的“捡黄金”时代不同。

尽管现实如此,每个有点儿上进心的人,都不应该放弃努力——阶层的变更,不只有向上一个方向。父辈资本、资源政策等客观条件的限制,阶层上升的通道很狭窄、很陡峭、很艰难,但下降的路子一直都像滑梯一样、简单快捷,等着你松手。

所有自由都是有代价的,恋爱也一样。

-END-

参考资料:

[1]王志华, 孙燕玲. 从当前电视相亲节目看中国社会的性别关系[J]. 山东师范大学学报, 2011, 56(3): 154-157

[2]廖维. 从矛盾中看社会的变迁——谈相亲类节目中的二元对立[J]. 文化艺术研究周刊, 2010, (30): 48-49

[3]童辉杰, 赵郝锐. 社会阶层差异对婚姻关系的影响[J]. 广西社会科学, 2015, (7): 147-152

[4]郑睿臻, 梁海艳, 罗迈. 中国新生代流动人口通婚圈及其影响因素研究[J]. 中国青年研究, 2016, (8): 47-53

[5]苏玫瑰, 张必春. 转型加速期门当户对婚姻的借位与危机——阶层封闭视角下离婚率上升的新解释[J]. 西北人口, 2008, (5): 35-40

[6]中国青年报. 从都市相亲角看“阶层内婚”[EB/OL]. 2013-10

[7]PerentsUp, 婚姻是强者的糖,不是弱者的药, 微信公号, 2016, 9-22

小红帽 出品

撰稿:丽雅

主编:马图斯

编辑:刘小瘦 邹娜娜

美编:潘安

* 注:除非特别注明,图片来源均为网络

评论