Start here:

郝云,听见这名字,你一定不陌生,可能还挺熟悉。

最近几年里,有那么两个瞬间,让人们记住了郝云的名字。 一个是几年前的春晚,冯小刚做导演,郝云上去唱了一首歌,叫做《群发的我不回》。 当晚下了台,有好事儿的记者跑去问郝云,为啥写这歌,请问你是怎么想的?(这句话似乎成了记者这行业里最没水平的问话)。 于是,郝云就和记者谈起了创作这首歌的动机,他说这是冯小刚导演的“命题作文”。 郝云说:“其实冯导对群发短信这事儿一直特别反感,7月底和他见面时,张国立和赵本山都在,大家也都挺烦群发短信的。最早冯导让我敞开写,写痛快。所以我写得异常顺利,连词带曲48小时就给他了。8月底一稿就定了。” 说到这儿,我觉得这事儿该怎么解释:老天爷总是眷顾那些时刻准备着的人,机会来了你得能抓住,光有人脉不行,还得有真本事。

另一个瞬间,是在导演宁浩讲述艳遇的卖座电影《心花路放》里,郝云唱火了那句“不如一路向西去大理”。 从此以后,这部片子成了大理洱海最好的旅游宣传片,湖边的客栈卖到几千块;这首歌也成了大理古城步行街的背景音乐,走到哪儿放到哪儿,就跟丽江古城里到处都在放《小宝贝》一样,真火了,火到不行。 应该说郝云今天的火,一定程度上也要归功于黄渤和徐峥的演技,硬是把一出出艳遇撩妹的无厘头戏码,演出了高票房,甚至还带有都市人最缺乏的两性幻想。 今年八月,我去大理海西的这家客栈拜访,老板当初几百万盘下的地界,现在已经市值过千万。这不仅是几倍的升值,而是源源不断的客流慕名而来。 他们都在找郝云这首歌里唱的那个“大理”。老板说,你看这歌词写得多好: 是不是对生活,不太满意。很久没有笑过,也不知为何。既然不快乐,又不喜欢这里。不如一路向西,去大理。 这难道就是传说中的一语中的吗?你看都市人的心里多么容易被文化人揣摩到:对生活不满意,很久不笑也不快乐,不想在北上广玩手机,不如一路向西去大理。 好一个“去大理”,郝云硬生生地给了一大波城里来的姑娘以欲望解脱的最佳出口,现在他们都在洱海骑着车呢。

说完这两个瞬间,我想郝云是谁,他唱过什么歌,一般对他不了解的歌迷,现在也该有了大致的印象。但这都不是我今天想谈论的最真实的郝云。

网易云音乐有一条这样的评论,留在了郝云一首《活着》的下面: 之前我在北京燕郊宝马仓库当保安,在某一天,我无意打开对讲机听收音机,电台冒出来郝云的声音,他大概说的内容是:“大家好我是郝云,曾经我和你们一样,每天挤着北京的地铁上班,日子过得单调乏味,于是我毅然辞去工作,花了我的积蓄,做了这张唱片,《活着》。” 而后,这位网友又自己回复了一条,作为补充,他说的是: 这是郝云的生活方式,并且他去做了,看着他的微博自驾游,我很羡慕。第一次听郝云是2013的这个时间,做出租车去火车站,司机车上放的《活着》,下车的时候把手机落在了车上,然后用同学手机打我电话,果断被司机挂断……从此我就记住了活着这首歌。 好一部北京悲喜交加剧,一首歌带出来两个痛并快乐着的场景,让人们无不对他的生活心生同情,尤其是能让更多同样陷在城市生活有如钢筋混凝土般的泥沼无法自拔的人们,以心灵最深处的共鸣。 哦,还有人和我一样惨。啊,原来有人比我还惨。

不管这两句评论是段子,还是真实的故事。它们都反映出的亿万听歌人的同一个鲜活的侧面,那就是我们之所以喜欢一首歌,喜欢一个歌手,正是因为他的歌里有我,他的生活很像我的。 而郝云出现在众人面前的形象,就是这样一个邻家大哥的感觉,有点痞,还有点疯。 虽然他的歌里常在写北京,用的也是京韵十足的传统乐器,但郝云并不是地道的北京人。实际上,郝云出生在河南郑州,十几岁时才随家人一起来到北京定居。 一晃十多年过去了,郝云在北京这座城市度过了自己的青春期。玩赛车,20分钟跑四环一圈;组乐队,唱遍北京大大小小的酒吧、livehouse,郝云的青春期一点都没糟蹋,照他的话讲“那时候身上流得都不是血,是汽油”。

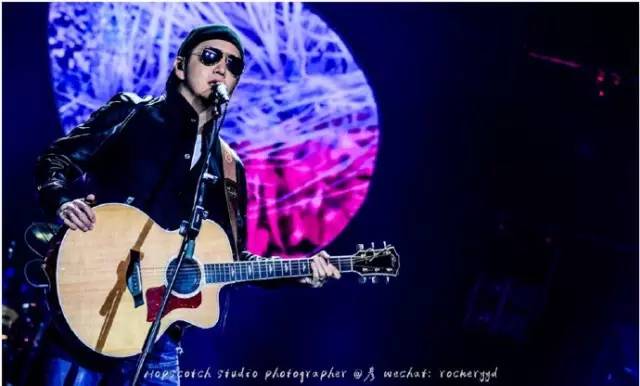

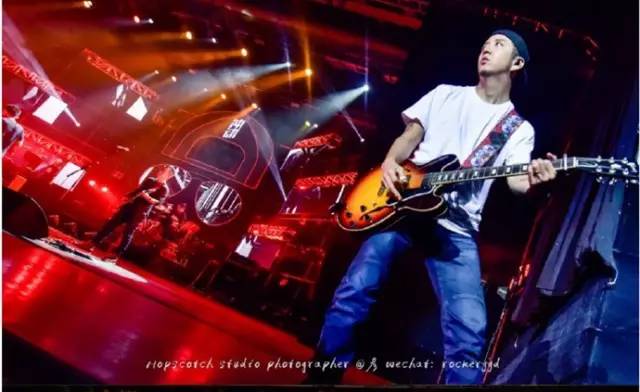

八年前,郝云带着《郝云北京》出现在大众面前,不光用了“摇滚三大件”——吉他、贝斯和鼓,还加入了洋味十足的口琴,更不可思议的地融入了曲艺味浓厚的三弦作为主奏乐器,令人眼前一亮。 在郝云的歌里,我们总能听到三弦、马头琴、口琴等乐器出现,而且毫无违和感。乐评人李皖曾评价郝云:“他以小人物的姿态,以直白歌词、口白旋律,轻松地戳穿生活的一面面真相,是顽淘的,诙谐的,讨喜的,一如当下流行的那个词—正能量。这样的歌唱虽然矛盾重重,但是并不拧巴。” 很多人听完郝云的歌,表示喜欢,很有意思,感觉歌词朗朗上口,旋律简单直白,媒体给这个“卖艺的小青年”贴上了城市新民谣的标签,可郝云自己却认为这样的标签“有点扯”。 许多乐评人把郝云的音乐风格定位为“城市民谣”、“京味摇滚”,但在郝云看来,自己从来没给自己的音乐贴上过任何标签,“有些歌可能是民谣,有些可能是摇滚,还有些歌是爵士的。所以大家不能说因为某一首歌的风格来定义一个人所有的作品,我觉得那就有点扯了。”

也正是这种容纳百川的音乐风格,让郝云自由行走在“地上”和“地下”。他几乎演遍了中国最小众的livehouse,也登上了全国老百姓都看得到的春节联欢晚会。绕着郝云的周围转一圈,看一看当下的中国独立音乐圈儿,似乎再也没有一个艺人能像他一样,能涉及这么多不同类型的舞台。 郝云也笑说,自己特别两极分化,但他觉得音乐这种东西并没有高低贵贱之分,舞台可能会有大小之分,但是音乐是没有疆界的。 “钱是王八蛋,可长得真好看”,郝云在《活着》中曾这样调侃道,眼下随着商业演出越来越多,很多同行眼红的“大单”也频频向他招手,在逐渐被演出填满的生活中,他又如何在商业和艺术中寻找平衡? 对于这个问题,郝云的回答挺实在,“我们宁愿少拿一些钱,面对自己真正的观众和歌迷,所以我经常参加音乐节或者音乐会。” 郝云说:“过度的商业演出是会带来很多财富,但这些东西对我和我的团队、我们的公司来说是损失,但换一种角度,其实也是一种投入。钱这个东西永远没够的,欲望膨胀的速度远远超过你获得的那种感觉。”

对啊,没错。

钱是赚不够的,我们不能真的把“先赚够一个亿”作为人生的一个小目标。与其拼死拼活地把生活的价值量化成一串数字,不如享有一块干净、纯粹、无丝毫杂念的净土,用它来存放你爱的一切:

爱的歌手,爱的歌曲,爱的音乐。 存放一场演唱会,收获一个让足以自己感动的瞬间。 说到底,郝云告诉我的应该是这样一句浅白的道理: 不必拼死拼活的痛苦,只求没日没夜的快活。管他是民谣,还是摇滚,只要是让我快乐的,就足够了。(完)

评论