大部分人想到同性恋身份的时候,都想到的是性——或者是如何协调和父母的关系(是否出柜?如何出柜?)。但是我想到的却是读书俱乐部。

1995 年,历史学家邦妮·莫里斯(Bonnie J. Morris)在文章《一只与众不同的书虫:出柜的聪明女孩》(A Different Bookworm: Coming Out, Brainy-Girl Style)中,将女同性恋身份形容为“女同性恋书虫儿童”。她写道:“在我进入拉拉酒吧之前,我参加了一个同性恋研究会议”。而对我来说,影响我的不是一场会议,而是读书俱乐部。当时,我 26 岁。

我一直都很喜欢读书俱乐部。我参加的第一个俱乐部名字便是“读书俱乐部”。这个俱乐部是模仿“保姆俱乐部”建立的。我们需要交纳会员费,还拥有一个俱乐部笔记本。这个本子用螺旋装订,页面内部是宽线条纸张,封面则是粉红色的。封面上用黑色认真写着“读书俱乐部”几个字。当时我们四年级。我的朋友查丽斯非常可靠,值得信任,我把保管员的角色托付给他。凯蒂的字写得非常好,我们让她来担任秘书。没有担当的金是副主席,这个职位听起来很厉害,但并没有什么实质性工作。但这些都只是形式上的。其实只有我一个人负责所有事情。令人不开心的是,我逐渐发现我的小伙伴们对阅读、讨论以及买卖书籍并不感兴趣。他们只想做纸杯蛋糕(老实说,我就是用这个来诱惑他们的)。因此,我的兴趣逐渐消失了。

直到 20 多岁后,开始对自身性取向产生疑问的我,才在费城参加了另外一个读书俱乐部。这是我认清自己同性恋身份的重要一步。在贾斯廷·托雷斯(Justin Torres)的作品《我们是动物》(We the Animals)中,作者在一个公交车站寻找到了自己的第一次性邂逅。后来,他朝天空吼道:“他让我变成了同性恋……我因为他而变成了同性恋!”我加入的第一个酷儿读书俱乐部让我变成了同性恋。或者说我为了变成同性恋,而加入了这个酷儿读书俱乐部。

一直以来,读书俱乐部和阅读小组对边缘群体来说都非常重要:它们鼓励思想交流,丰富了未被表达出来的观点,促进了共同文化和政治身份的产生。例如,早在 1821 年,美国北部的自由黑人便建立了图书馆,阅览室以及文学圈。这样的空间对于传播重要的活动资料、促进边缘群体的文学发展非常重要。正如文学历史学家伊丽莎白·麦克亨利(Elizabeth McHenry)所写的那样,这些群体——基本是围绕阅读而组织起来的——“进一步促进了黑人公共区域和政治社会意识的演进”。

LGBT 群体也建立了类似的空间。1981 年,他们在芝加哥建立了格伯/哈特图书馆和档案馆(Gerber/Hart Library and Archives)。1986 年,他们在双子城建立了四叶图书馆(Quatrefoil Library)。如今,这些图书仍然能够向外借阅图书。这些图书馆中拥有成千上万部与 LGBT 有关的图书,其中许多书都早已绝版或者很难找到。这两座图书馆的历史加起来共有 67 年了,在近年,它们仍然会举行各种读书俱乐部和阅读小组。这些地方对于建设和支持 LGBT 群体,维持重要的文学和政治历史渠道来说,非常关键。

在芝加哥的同性恋读书俱乐部中,我曾看过艾莉森·贝克德尔(Alison Bechdel)的作品《开心窝》(Fun Home)。这本书中有一个转折点,那便是艾莉森前往图书馆,从架子上拿下一本《寂寞之井》。她通过阅读获得的自我认知和随后的女同性恋性经历之间建立起了直接的联系。重要的是,艾莉森是在一间学术图书馆中读了这本霍尔的小说。而公共图书馆却却没有给予她这样的财富。

对于 LGBT 群体中的许多成员来说,公共图书馆是紧张感的来源。2010 年,一份针对威斯康星州的同性恋读书俱乐部研究发现,尽管大多数的图书馆管理人员都对 LGBT 群体表示支持,同性恋读书俱乐部的成员们仍然更倾向于通过其他渠道进行会面。他们给出的理由各不相同,一些人认为图书馆人员不了解 LGBT 问题和相关书籍。一些人则指出,图书馆拥有的 LGBT 图书很少。在历史上,公共图书馆曾拒绝接纳 LGBT 群体,因此,许多人都对作为文化机构的公共图书馆抱有失望之情。

我参加过的读书俱乐部所在的城市,都拥有对 LGBT 群体十分友好的公共图书馆系统。我们阅读的书籍中,有一半都能在公共图书馆体系中找到,虽然经常是只有一本书,还有一些书需要预订。也就是说,我其实非常能够理解那些威斯康星州人的失望之情。作为一名80后,我的每一本书都是在弗吉尼亚州中部的公共图书馆中读的。但我不记得我曾读过任何关于同性恋的书籍。

自 20 世纪 80 年代以来,LGBT 群体的权利和曝光度发生了很大的变化。我根据四个同性恋读书俱乐部所选出来的书单,到童年常去的公共图书馆中去找寻这些书,但是只发现了其中一小部分。其中主要都是青少年小说:一本大卫·利维森(David Levithan)的《每一天》(Every Day),一本萨拉·法礼赞(Sara Farizan)的《如果你是我的》(If You Could Be Mine)。鉴于预算限制和藏书有限,我不太确定到底多少有多少本同性恋相关书籍才能称得上是不匮乏。但令人难以置信的是:切斯特菲尔德郡公共图书馆体系中没有一本詹姆斯·鲍德温(James Baldwin)的《乔万尼的房间》(Giovanni’s Room)。

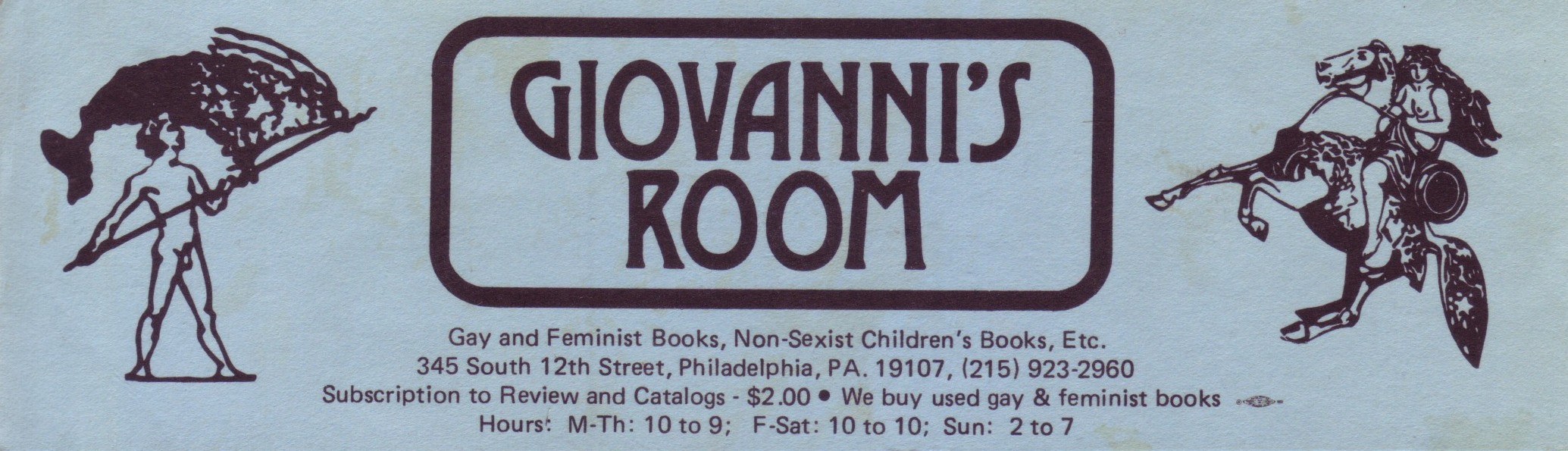

我在费城加入的第一个同性恋读书俱乐部书店的名字就叫做“乔万尼的房间”。当时是 2007 年,我 26 岁。尽管我是坚定的女权主义者,但我只遇到过同性恋人群。尽管我曾观看过无数场安妮·迪芙兰蔻(美国民谣、另类摇滚歌手,女权主义者)的表演,和多莉·艾莫丝(美国另类摇滚歌手,女权主义者)见过面,但是当时我刚刚知道我可能会是一个同性恋。我对我的后知后觉感到非常羞愧。为什么我一直都没发觉呢?我为什么没有十年前就知道呢?太浪费时间了!有太多的书需要读了!“出柜吧,出柜吧,无论你在哪里,”在《乔万尼的房间》中,雅克这样对大卫说道。

当时,我的心理医生(我的第一个!)一直温柔地……温柔地暗示我,我可能是一个同性恋吗?“不!”我说道,“和同性恋没关系,这关系到其他问题。我很特别。”

但她的坚持不懈使我开始频繁浏览分类信息网站Craigslist中的“女生找女生”板块。在这个网站上,我看到了一个关于新女性读书俱乐部的帖子。第一次聚会是在“乔万尼的房间”,我们讨论的是Abha Dawesar的作品《Babyji》。这本书使我成为了同性恋。

我所住的地方距离“乔万尼的房间”有四个街区。我经常路过这家店,但是走进去却无比艰难,就好像仅仅是走进去就能让我变成同性恋一样。但是现在我要靠我自己。我终于在害怕之中出现在了读书俱乐部。别人肯定以为我是一个骗子。我不是真正的同性恋。从来没有亲过女人!?滚出去!

但其实,没有人管我要证明自己身份的证据。我们围成一个圆圈,分享我们关于《Babyji》的想法和观点。这本书描写了一个火辣的年轻女性勾引住在附近的另外一位年长女性的故事。我们的一致意见是,支持她。之后,读书俱乐部中的人们便开始一起玩耍聊天。而我却直奔门口,但是一个月之后,我又回来了,来讨论珍妮特·温特森的《苹果笔记本》(The PowerBook),后来我们又讨论了莱斯利·芬宁伯格(Leslie Feinberg)的《女扮男装之梦》(Drag King Dreams),再后来的,我都忘了。

几个月之后,我搬到了芝加哥。在这里,我模仿费城,建立了我自己的同性恋读书俱乐部,虽然我们是在酒吧里而非书店里会面。在之后的五年中,这个群体发生了很大的变化,我们每个月讨论一次书籍,讨论我们的生活和爱情。我们一共看了 42 本书,从朱丽亚·塞兰诺(Julia Serano)的《鞭打女孩》(Whipping Girl),到费利西亚·露娜·莱莫斯(Felicia Luna Lemus)的《像儿子一样》(Like Son)。我们看了六部电影,包括《博学者:萨缪尔·R.德雷尼的人生个观点》,《双姝怨》。我们讨论了婚姻平等政治,表达了我们对《拉字至上》结局的感受,见证了伊利诺斯州同性婚姻的合法化,哀叹了我们曾经用作场地的两家同性恋酒吧的关闭,庆祝了我们两位伙伴的婚礼。

现在,我在布鲁克林,和档案保管员 Liza Harrell-Edge 共同运营一个新的、羽翼未丰的小组。在几个月里面,我们赞叹了 Kai Cheng Thom 的书籍《激烈的女性和臭名昭著的骗子:一个危险的跨性别女孩的回忆录》(Fierce Femmes and Notorious Liars: A Dangerous Trans Girl’s Confabulous Memoir);激烈地争论了莎拉·舒尔曼(Sarah Schulman)的作品《冲突不是暴力》(Conflict Is Not Abuse);通过 David Wojnarowicz 的《离刀很近》(Close to the Knives),我们认识到,在我们把从未经历过的纽约浪漫化了。

我曾经开玩笑道,要模仿《拉字至上》,创建一个关于同性恋读书俱乐部的系列网站,要拥有更多的性别、年龄、种族和身体上的多样性,并且邀请观众阅读。在这里,会有人将自己的同性恋或跨性别经历同他们所阅读的东西联系起来。在这里,会有曾一起细致地讨论书的恋人们结为连理。在这里,会有许多心碎的人及其愤怒的前任来对照自己的每一个特点。在这里,会有令人厌烦的研究生激励小组去完整地阅读《白鲸》,但最后他们自己又不出现;在这里,会有年长的人谈论着他们的趣闻轶事。这些趣事冗长无比,似乎与主题毫无关系,但最后人们才了解他们谈论的是 1979 年同作者一起参加成人派对的故事。在这里,还会有 90 后的同性恋,他们性格激进,要求这个网站添加有犯罪倾向的性爱场景。他们会与去性别化的千禧一代以及同化主义者(即主张同性恋融入主流文化的人——译注)产生冲突。失性的千禧一代需要预警令人不适的内容,同化主义者只想拥有一个纯爱故事,不想有人被打或死亡。这里将会有抓马和辩论,将会有令人兴奋的观点和情感。这个读书俱乐部将会永远继续下去。永远有更多的东西等待我们去阅读。

(翻译:尉艳华)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

来源:JSTOR Daily

评论