想象力是我们内在生命的固有能力。甚至可以说,想象力在我们头脑中构筑了“另一个世界”。我们想象出了从未存在过的生物,从未发生过的事件。我们想象历史的另一种可能,想象乌托邦的道德社会,我们沉浸于幻想的艺术,我们一边回想过去已经做过的事情,一边还在想象将来也许会做的事情。对于像宫崎骏、华特·迪士尼这样的动画师或者皮克斯工作室的那些人来说,想象简直小菜一碟,但他们其实也是基于日常生活经验创作出一系列经典作品的。如果你能进入一个五岁儿童天马行空的脑袋中看看,那么《星球大战》、《哈利·波特》就不过是毫无想象力的呆板作品了。既然想象力如此重要,那为什么我们的哲学家、心理学家、科学家都谈之甚少呢?

除了亚里士多德和康德有一些理论涉及到想象力之外,大部分的哲学都很少分析想象力本身,哲学中分析到的“想象力”,也和艺术家及普通人谈到的“想象力”割裂开来,迥然不同。

在亚里士多德看来,想象力是人类(以及大部分的动物)的一种能力,它可以生产、储存并召唤出一系列我们精神活动中需要的画面。康德则认为想象力是感知力与理解力的结合体。尽管亚里士多德和康德的哲学有诸多相异之处,康德也认为想象力是一种无意识的综合能力,它可以让所有的主观感知交聚在一起,并用客观理性将它们组合成连贯的画面。想象力让两种能力互相调节,一种是主观的感知能力,比如“明亮的蓝色”,一种是客观的理性思考的能力,比如欣赏马克·夏加尔的艺术作品《蓝色美国之窗》。根据这两位哲学家的说法,想象力就是一种认知能力,或者更准确的说,是先于认知之前的必要的“聚集过程”。它往往在无意识中起作用,是获取知识的一条通道,但它由于不够抽象,也没有与语言发生足够的联系,所以不能算作真正的知识。

这种对于想象力的十分机械化的理解最近也得到了心理学上的计算机模块理论的印证,根据这个理论,人类的思考是有固定的程式的。比如美国哲学家丹尼斯·德顿就曾在《艺术直觉》一书中主张,风景画之所以受人喜欢,就是因为它激发了我们身体中原始的探索远方的本能,我们的祖先因为不得不躲避威胁、寻找资源而培养了这种地域探索的能力。这是当代演化心理学中的主流观点,与很多艺术家、工程师对富有创意的想象力的理解迥然不同。

哲学家和认知学家对于想象力的理解十分粗略,这其实并不令人意外,然而我们日常中对于想象力的理解也好不到哪里去。我们继承希腊人的观点,认为创造力是缪斯女神赋予我们的,像梵高、约翰·列侬这样的天才就充满了这种神奇的精神能力,而你与我这样的凡人则只能拥有一点儿了。伟大的德克萨斯州吉他诗人史蒂维·雷·沃恩(Stevie Ray Vaughan)去世之后,埃里克·克莱普顿(Eric Clapton)称赞他宛如“一条开放的通道......音乐就从他身上自然流过。”

我们极端美化了人类身上的创造力,以至于我们对头脑中的神秘力量仍旧迷惑不解。尽管现在我们事实上已经不相信什么缪斯赋予神力这种说法了,但我们还是没有找到一个更好的说法来替代它。正如意大利画家恩斯特·富克斯(Ernst Fuchs)在描述艺术创作中的无我状态时所说道的:“恍惚迷离之中,我的双手就创作出了微妙的事物......我经常在创作中进入一种无我之境,自我意识逐渐隐退,取而代之的是一种游离的状态......从而创作出一些自我意识无法理解的事物。”这种关于想象力的说法十分模糊和微妙,但至少它描述出了想象力中自我意识隐退的心理状态。诸如米哈里·契克森米哈(Mihaly Csikszentmihalyi)这样的心理学家也谈到过想象力中的此种成分,他还描述(并推荐了)一种“漂流”的状态,但这种“漂流”状态已经被证明不过是宗教神秘理论的世俗化说法而已。

进化论可以为我们提供一个有效的解释。为了与人类思想的其他方面演化的步调一致,想象力也有一段演化历史。我们应该像考古学家挖掘地面那样对待想象力,它是一层一层的能力逐渐堆叠起来的。它在漫长的人类历史中突然涌现,让我们在动物性本能之上拥有了间断的平衡过程。为了理解这一点,我们需要深入到思想最深刻的层面。在《人类的由来》(1871)一书中,查尔斯·达尔文写道:“想象力是人类最高级的特权之一,通过这项能力,人可以随性地将之前经历的画面和思想聚集起来,创造出最新奇最辉煌的成果......梦便是我们肆无忌惮地运用想象力的地方,正如诗人让·保罗·瑞奇(Jean Paul Richter)所说:‘梦境是诗歌无意识的艺术创造。’”

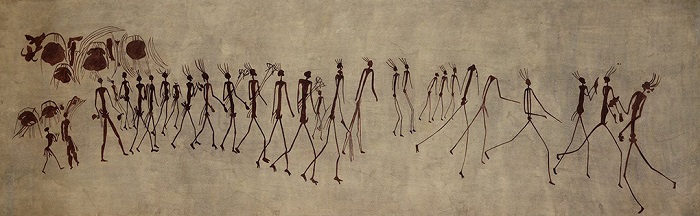

理查德·克莱恩(Richard Klein)、莫里斯·布洛奇(Maurice Bloch)以及其他古人类学家认为,想象力是人类进化史上较晚出现的能力,即生物学上的现代人出现之后几千年想象力才出现。这个理论反映出一个偏见:艺术才能是进化史中的“餐后甜点”——作为更为严肃的认知能力,如语言、逻辑等的陪衬。更为重要的是,它以旧石器时代晚期石窟艺术的出现为标志(大约距今38000年)。人类学家得出这一些列结论并不令人意外:想象力进化得较晚,是在语言能力之后出现的,而洞穴壁画是人类在工作、思考、创作中产生了现代思维的标志。

与上述论断相反,我们应该正确理解想象力,它是人类最原始的能力之一,而并非新近出现的能力。语言的确能够大幅提升一个人的思维和交流能力,但是“图像思维”甚至是“肢体思维”都应该比语言早出现几百甚至几千年。我们本能地可以阅读、存储、检索这个世界上的情感信息,而且我们是通过感性联想来处理这些信息的,而非通过理性和逻辑。

例如草原上的狮子能够学习并做出准确的预判,就是因为经验促使它们在感知力和情感上建立起牢固的关系。动物似乎也是利用图像(视觉、听觉以及嗅觉上的记忆)来探索新的疆域,解决新的问题。对于早期的人类来说,刺激和反应之间出现了一种认知上的鸿沟——这个鸿沟可以让人面对刺激产生多种反应,而不仅限于一种。这道鸿沟对于想象力来说十分关键——它在我们的头脑中创造出了一块内部空间。早期人类大脑其后开始生产信息,而不仅仅是记录以及处理信息——我们开始想象那些从未发生但可能发生的事情。根据这种观点,想象力至少可以追溯到更新世(2588000年前到11700年前),而且极有可能在我们演化上的亲戚——直立人(homo erectus)中也逐渐出现。

当我们听到“杯子”这个词时,我们大脑的神经系统就已经想象出“拿起”一个“杯子”的感觉了。

在当代哲学中,象征绝大多数时候是在语言学的范畴之内被理解的。象征是一种内在的心理实体,它通过与外部世界或与其他富有意义的经验情境(其他的象征、规制、框架等)产生联系而具有意义。当我在说“狗”时,我是指外在世界中真正的“狗”这种动物。从传统的语义学理论(不管是经验主义、实证主义甚至符号学)来说,意义的基本要素是文字——”dog(狗,英文)”,”chien(狗,法语)”或者”狗”。然而,像俄勒冈大学的马克·约翰逊(Mark Johnson)这样的哲学家,他们通过证明语言本身有深层的隐喻结构,以及意义来源于肢体(而非大脑),从而对传统的意义理论提出了挑战。

意义并非根植于文字之中,而是源于行动与知觉或者图像画面的结合。尽管我们的大脑处理了一些看似中性的词语,但在我们大脑深处还存在一种图像模拟系统。当我们听到“杯子”这个词,我们的神经和触觉系统就启动了,正如认知科学家本杰明·伯根(Benjamin Bergen)在《事实胜于雄辩》(2012)中所指出的,我们是通过“在脑海中模拟体验语言表述的对象”来理解语言的。因此当我们听到“杯子”这个词时,我们大脑的神经系统就已经想象出“拿起”一个“杯子”的感觉了。

这些研究对于理解我们的大脑而言十分重要,但要充分理解“想象力”本身,我们还需要探索语言出现之前的人类进化历史(我相信我们现在仍然可以试图理解前语言思维)。其实成年人类也有和还不会说话的小孩,甚至是非人类的灵长类动物相同的一面,比如他们对于一只狗也有纯粹情感上的认知。有的狗让人觉得很可爱,天然地想接近,也有的狗会令人反感,从而回避它。关于狗的形象,不管是感知上还是记忆里的,都和人面对它们的情感或行动息息相关。相反,“狗”这个词本身则是较晚出现的一个更为中性和抽象的称呼——剥离了绝大部分的感情和行动上的内容。

想象力这种思维能力,正是介于纯粹的刺激-反应行为,与抽象的语言隐喻含义这二者之间。现代人的想象力发源于早期人类对于图像含义、图像语义的理解。这一历史性的时刻(很可能发源于早期更新世,即大约2百万年前)与我们现代人富有想象力的活动过程并无二致。这是让理性暂时不发挥作用的过程——让它不对当下的感觉立刻做出回应——从而发挥模拟虚拟现实的能力。

我们今天即兴的、充满想象的生活,其实与远古人类有潜在的共通点。许多正在进行的研究的目标,都是为了更加深入地理解这种联系,它们试图在社会灵长类动物的互动中找寻人类的意义,而不仅仅从人类的语言中寻觅。当人还是类人猿的时候,在它们身上我们可以看到存在于整个社会灵长类动物身上的微妙的对话和肢体沟通。灵长类动物心理学家如如路易斯·巴雷特(Louise Barrett)在《不止是大脑》(2011)一书中试图发现人类在进化中逐渐生成的互动网络,灵长目动物一个简单的手势,在将来都会发挥出诸如统治与服从、结盟、食物共享、资源配置等更为庞大的功能。我们赋予这些手势的意义远远超过我们的想象,请观看这个双胞胎婴儿“对话”的视频,这是一个关于婴儿交流很有趣的例子,它更多是情感上的表达,而非对世界的描述,也不是传递信息。

我们的灵长类亲系有着令人印象深刻的行动能力(这一点是基于它们的小脑),他们按照某种任务语法完成一系列复杂的动作行为,比如将不能直接食用的食物处理成能够直接食用的。例如大猩猩就会在吃荨麻之前精心摘采和剥皮,否则它们的嘴就会被荨麻表面的刺伤到。这就是解决问题的水平,它们在自身和环境之间寻求更聪明的行动步骤,累积成功和失败经验。这种行动步骤也许是想象力语法最初的表现形式,而这一切都发生在语言诞生之前。很久之后,我们才开始用语言符号来思考动作步骤。当越来越抽象的符号——如文字——让人类面对即时状况所产生的刺激反应更为迟缓疏离时,它们也通过激发古老的说者与听者之间的互动模式而创造出意义。

富有想象力的音乐家、舞蹈家、运动员或者工程师,很大程度上就是依赖前语言的意义库(有时候我们称之为“热认知系统”——是一种快速经过大脑给予我们感性、半本能的面对问题的处理方式)。音乐即兴表演家或者直觉性的问题解决者,就必须采用古老的肢体语言以及情绪表达的应激系统,来在社会中应变自如。我们采取不同的行动,再观察不同行动带来的后果。我们回避不好的后果,从而学会正确地行动。在这种情况下,凭着直觉采取行动就不仅仅是为了前语言的互动了,其目的就是行动本身。

人类只需要在脑袋中想象一个可爱的对象,性欲就能被完全激起。

刺激反应是最古老的即兴技巧,比如我们的身体会随着音乐而舞动,这些是巩固社群情谊的古老方式,因为人可以在舞蹈中肆意传递情感。简单点说,他们只是随意地舞动,但往复杂了说,他们记住了舞步,再一遍遍的试验,然后发明属于自己的步伐。这样的模仿机制,让我们得以在社会科技边缘寻找开放的可能性。最终这种社会约束下的探索,逐渐变成了更为具体的试验、图像化思维、音乐、手势等等。

我们的动物亲系必须要化学性刺激或者清晰地感知到了性感的肉体才能燃起性欲,而我们人类只需要在脑袋中想象一个可爱的对象,性欲就能被完全激起,只要看看这些,我们就能明显发现我们的模仿机制是情绪主导的了。一开始我们祖先先是模仿别人,包括肢体动作、制造工具等方面,然后他们自己开始私下模仿(不需要实时的模仿对象),因为他们的记忆力、执行能力都有所发展了。

关于大脑的计算机理论——将我们的大脑等同于谷歌式搜索——比较适用于人类身上较晚出现的语言思维,但并不适用于古老的想象力认知模式。图像化思维将丰富的信息细节、情绪、行动结合起来。我们将图像和肢体动作编码,然后熟练掌握,从而赋予它们意义。正如艾瑞克·坎德尔(Eric Kandel)在《洞察力时代》(2012年)中所写道的:

“也许在人类的进化历史中,用艺术,用图像化语言表达自身的能力,出现得要比用言语表达自身能力早。可以推想,人类大脑中的艺术性思维一度十分发达,然而随着语言思维的发展,它的位置就被替代了。”

我相信我们身体里依旧蕴藏着强大的图像、肢体动作语言。当我们停止理性地,有意识地思考——就像我们在即兴表演、创意活动时会做的那样——我们仍然可以一头扎进古老的艺术思维里。

医学文献中有一罕例可以证明图像思维是可以独立于语言思维发挥作用的。在一项惊人的案例研究中,1998年剑桥大学心理学家尼古拉斯·汉弗莱(Nicholas Humphrey)揭示了肖维岩洞壁画和20世纪一位叫做纳迪娅的自闭症女孩绘画作品的相似之处。这个案例说明了绘画并非是现代人思维独有的能力,而很可能是完全比语言思维出现得更早。

纳迪娅于1967年出生于英国诺丁汉,先天严重发育不足,六岁还不会说话,身体患病,社交无能。但尽管有诸多严重的问题,纳迪娅在三岁的时候就可以画出精确而有张力的绘画作品。汉弗莱把纳迪娅幼时的作品和肖维岩洞壁画放在一起,他注意到二者之间居然有惊人的相似之处,比如处理动物(马、大象)时的笔法。

包括动物的轮廓线条,还有它们富有活力的姿势,它们复刻、重叠在一起的笔触都十分近似。这种相似性并不是什么神秘魔法,也不是先天想象力的标志,只能说明人类大脑有精确的模仿能力。图像模仿能力——正如语言模仿能力一样——也是一种知识。

尽管我们不能对非官方数据给予太多信心,但纳迪娅的事例至少可以激起我们对“旧石器时代晚期人类才出现现代思维”这一理论的怀疑。如果纳迪娅图像思维发达,而语言思维欠缺,那么很可能4万年前的智人就是先有图像思维,再发展出语言思维的。还有一个更有力的解释是,纳迪娅之所以图像思维发达,就是因为她头脑中抽象——或者说语言思维十分有限,从而可以在图像领域深入发展。没有语言思维的分心,纳迪娅的图像思维就会更加敏感,这体现在了她绘画的精准和张力之中。

纳迪娅在没有语言思维的条件下依旧将意义表现得如此出众。我们的人类祖先也有这样非语言思维式的天才——他们一直发挥着惊人的想象力。图像思维在进化历程中本应该与语言思维互为补充,或者在自然选择对制造工具与装饰技艺能力的作用之下,先于语言思维发展。

想象力——无论是图像上的还是语言上的——都对情感交流十分有用,而情感信息会刺激行动,塑造适应性行为,想象力由此得到发展。我们必须记得,最初想象力的出现,就是为了适应一个充满社会灵长目动物的世界,所以难怪一个好的叙事者、画家、歌手,可以通过饱含情感的图像或者故事打动人的内心。那些真正能够感动我们的故事——无论它是基于什么样的文化背景,都或多或少能与我们内心深处古老的恐惧与希望产生共鸣。对于艺术家而言,热认知系统(位于神经系统的边缘位置)的思维模式就是一座宝库。诸如埃德加·爱伦·坡,萨尔瓦多·达利,爱德华·蒙克,H·R·吉格尔这样的艺术家,可以对他们原始艺术思维收放自如地运用(不能收放自如的就成了疯子),然后再把这股无意识的力量转化为他们的美术或者文学作品。

想象力可以让不同的画面之间产生丰富的关联,它同样也可以让不同的混合媒介之间发生联系。用图像进行思考和交流,需要内在的想象力,但是艺术家可以将图像转化为奇妙而又令人惊叹的组合。我们古老的自由联想的认知能力与其他更为复杂的能力交织在一起,比如执行能力、混合与突破不同分类的能力——将图像交织在一起。当我们开始发挥想象,我们会把图像与语言、记忆与实时经验、声音、故事、感受都混合在一起。想象力是一种多媒体处理器,它在意义之间横向跳跃,而非进行纵向的逻辑推理。大部分想象的过程都是无意识的,正因为此缪斯的笑容才如此有魔力,无意识的阶段过后,就是重新进入的阶段了,自由联想和意识流开始受到行动的控制,从而整合到艺术家的创作之中。

古人类的现实生活和现代人自由联想的梦境生活十分类似。

爱好神秘的人士都把重点放在了想象力的无意识状态上,机械论者则聚焦在想象力的混合状态之上,这是由想象力的内部机制带来的。每一种理论都只抓住了想象力的一个方面,当我们研究大脑思维的进化过程时,我们发现了这两种状态如何在认知系统中整合统一。

在人类进化史中的最初阶段(很可能在上新世期间),我们就有一种无意识的想象力。在这个阶段,古人类的现实生活和现代人自由联想的梦境生活就十分类似。我们祖先可以很轻易地察觉到草原上的狮子,但当他们从事日常工作时,很可能关于狮子的记忆碎片也会时不时地冒出来。接下来,在更新世期间,一种半自主的想象力就出现了,正如我们实际生活中在热认知系统所发现的一样(现代人的即兴创作能力中也蕴含着这种成分)。例如我们可以想象,巫师引导之下的仪式化行为,是如何通过习惯性动作和手势将幻想出的事物(比如一些狮图腾)转化为人类的意识的。

在最后阶段(自旧石器时代晚期到全新世时期),自主的想象力出现了,它继承了前两个阶段的联想遗产,并用行动和冷认知系统(特点是慢速的逻辑思考)对想象力进行管控。例如德国荷莱因斯坦-斯达戴尔地区的“狮身人”洞穴壁画,以及法国格罗特德加比罗地区的“牛身人”壁画,就是早期有意识的将人与动物形体相混合的视觉艺术作品。实际上,很多早期文化艺术作品中都有杂交或者混合物种的形象,从洞穴壁画到美索不达米亚、埃及、印度吠陀神话,这样的例子比比皆是。这种物种之间界限的打破,似乎就是早期(以及此后很长一段时间)想象力的体现之一。

在理性的程式与神秘的幻想之间,夹杂的是演化史漫长的过程。在你拥有一双现代人的眼睛之前,你只需要更为简单的光处理系统,再往前你只需要一层光敏薄膜。因此演化过程是一步一步进行的。同样地,在演化史中,一开始,想象力是原始天然的,后来才经过语言和文化的加工而变得更为复杂。这种原始天然的想象力(由情感和感知主导)目前仍然存在于我们深层思维之中。你也许会在睡梦之中迸发出这种想象力,或者现在拿起什么乐器或者纸和笔,就能领略我们祖先眼中充满想象的世界了。

(翻译:朱雨婷)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

来源:Aeon

评论