按:2017年,美国前总统奥巴马在卸任时接受的一个采访中,谈论了他所热爱的阅读。当然他也分享了自己喜爱的作家,其中就有裘帕·拉希莉(Jhumpa Lahiri)。他说,拉希莉是美国文学的典型和不可分割的一部分。

出生于1967年的拉希莉,今年刚好50岁。她是出生在伦敦的印度裔美国人,两岁时随家人移民至美国。拉希莉的第一本短篇小说集在寻求出版时并不顺利,曾多次遭拒,最终于1999年出版,随后赢得次年的普利策小说奖。此后,她又陆续摘得布克奖等重要文学奖项,是当下美国的重要作家。

但是在中国国内,关于她的介绍并不多。2005年,拉希莉的首部短篇小说集《疾病解说者》由上海文艺出版社引进出版。时隔12年后,这本书再度由理想国推出新版本,更名为《解说疾病的人》。在新书推出之际,本书责编雷韵撰文,对拉希莉的文学进行了深入解读。

偏离航线的“第二次生命”

1941年,七十二岁的法国画家亨利·马蒂斯开始尝试一套新的艺术创作技法:将画纸用水粉颜料涂成各种颜色,再剪下纸片,拼贴布置成图像。这位影响现代艺术至巨的画家就此放弃了油画笔和画布,改弦易辙拾起了剪刀和水粉刷。

色彩剪贴成了马蒂斯艺术生涯最后一个重要的转捩点。改变源自创作者本身的“局限”:一次性命攸关的手术之后,马蒂斯起居行动受困于轮椅,而看似简单的拼贴技法,让他得以在旁人的协助下完成创作。尝试的结果是一种独一无二的艺术形式,一种混合的风格,马蒂斯称之为Une seconde vie,他的“第二次生命”。人们依旧可以辨认出马蒂斯的手法和眼光,他惯用的元素和色彩,但它们已经改变了:这些作品突现出一种意想不到的生命能量(élan)。对于马蒂斯,剪贴画不仅是新技法,而是一个新体系,一种不同的语言。他借此思索并扩展形状、色彩和构图的可能性,并反思自己的艺术策略。

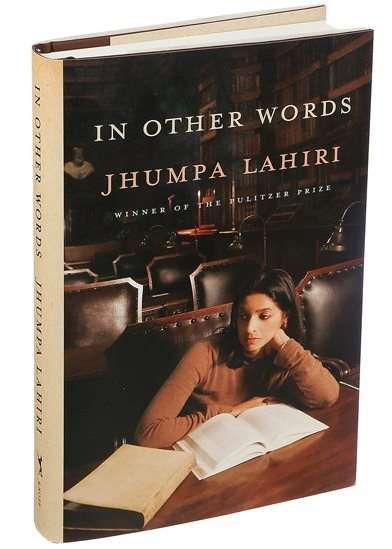

2015年,美国作家、普利策小说奖得主裘帕·拉希莉出版了用意大利语写作的回忆录《另行言之》(In altre parole),在后记中她把自己尝试用非母语写作比作一次偏离航线的飞行(短期内不打算回来),并引述马蒂斯的这段经历以自况:放弃了熟悉的创作载体,他们“在并不确定其背后意义的情况下,沿着一条未知的路前行,在更宽广的领域进行探索”。

最年轻的普利策小说奖得主

最早留意到拉希莉这本孑立于她几部“当代经典”之外的小书,也是因为这种航线的偏离。写作者在一种语言里面耕耘,犹如大树布展根系;你变成越好的作家,与那种语言的关系越是亲密和深入。正因为此作家转向另一种语言可谓生死攸关,那很可能意味着撤销作为创作者的独特个性。

一个已经在英语世界标记出一块风格领地的小说家,竟然在四十八岁另起炉灶(而这门外语据说是她不久之前才得其门而入的),这件有点过于疯狂的事情让我由意外另生出一层好奇。拉希莉算得上早年成名,三十二岁以《解说疾病的人》(Interpreter of Maladies)初试啼声并揽下一众文学奖时,她就已经是个“写作上成熟得不可思议”(美国评论家温迪·莱瑟语)的作家了。“她的文笔极具感染力且行文老练、稳健,几乎令人忘了这是她第一本公开出版的作品。”这个短篇小说集收获了评论界近乎一面倒的赞誉,拿下2000年普利策小说奖,也让拉希莉成为该奖项史上最年轻的获奖者。与之而来的是商业上的成功:她似乎同时取悦了难以讨好的当代文学观察员,和那些单纯渴望阅读快感的普通读者。

一切看上去如此容易。普利策之后拉希莉没有急着证明处女作的成功并非一次意外,而是不紧不慢,以平均四五年一部的节奏推出新作。2003年出版长篇小说《同名人》(The namesake),2008年第二部短篇集《不适之地》(Unaccustomed Earth)问世。在同世代的美国小说家中,她称得上是文坛的宠儿,既是《纽约时报》畅销榜的常客,也不缺乏严肃文学界的背书。

2012年,完成长篇小说《低地》(The Lowland)之后,拉希莉举家迁往罗马,似乎就像任何一个换换环境的海外间隔年。但从那之后,除了必要的信函往来,她将英文彻底流放在了写作之外,但凡落笔成文只用她那“不完美的、简陋的”意大利语,一种让她“同时感受到自由和限制”的语言;就像是武艺超群的骑士,自断持剑的手臂,改用另一边从头开始。

拒绝接受“移民文学”的标签

拉希莉的小说多以美国和印度为背景,主人公通常是她自己那样的印度裔二代移民。她没有在写作中刻意回避移民身份的影响,也无意趋奉那些为了异国情调观光猎奇的读者,但拉希莉的名字还是不时出现在“印裔美国作家”、“移民文学”这些标签之下。2013年《纽约时报》“By the Book”专栏访谈,请她开个移民文学清单,意思是你应该受过某些移民作家的影响。拉希莉反问如果有所谓移民文学,其余的该怎么称呼?从霍桑到薇拉·凯瑟,叫美国本土文学还是纯文学?她接着说:“诗人和作家从来将叙事建立在穿越边境的经验之上,游荡,流亡,与熟悉之外的事物遭遇。陌生人是史诗和小说中的一个原型,异化和同化之间的张力一直是文学的基本主题。”言下之意我处理的都是普遍性的题材,没必要放在某些小标签下讨论。

两种文化传统之间的矛盾张力是拉希莉的一个标志性主题,她说过最早的创作冲动来自“想让那些冲突的自我在纸面上融合”,让它们密切相识,彼此宽恕。但与纳博科夫和米沃什等被迫流亡的作家相比,旧世界对于拉希莉没有莫斯科或维尔诺之于他们那种乡愁和想象;而她始终与奈保尔和鲁西迪的后殖民主义论争保持审慎的距离,则更像是个性使然。她在小说中处理中产社区的家庭、恋人和邻里关系,初读时有一种令人惊讶的熟悉感,好像它们具体发生在印度、新英格兰、爱尔兰还是法国,都变得不那么重要。

《解说疾病的人》九个短篇故事,主人公有婚姻濒临破裂的年轻夫妻,被翻新升级的公寓楼抛弃的老门房,为了打发时间代人照管小孩的印度新娘……还有安静地目睹成人世界这一切戏剧的孩童。家庭生活中平凡无解的悲伤,孤独、焦虑与偏见之间的挣扎,这些拉希莉反复书写的主题会让人立刻联想到理查德·耶茨。跟耶茨一样,她用一种毫无文体野心的平实语言,精细地掌控着笔下的现实感,拒绝任何多余的同情和感伤。

《停电时分》一篇中,因为电缆维修接连五天每晚断电一小时,在一所房子里互相躲避的夫妻只得一块儿吃饭。烛光之下,妻子提议玩一个游戏,讲讲那些从没向对方吐露过的事情。坐在暗头里的两个人,数年之间逐渐侵蚀瓦解的婚姻,随着每晚的坦白慢慢显影。丈夫苏库玛才情平平,博士已经读了六年,妻子修芭是出版社的校对。没有外力干预或第三者,只是任何经历过婚姻生活的人随处可以指认的消极、软弱和冷漠,使两人无法渡过共同经历的悲剧(修芭早产生下死胎)。作者不动声色地暗示,在最初的炽热之后,他们只是那种精神怠惰、缺乏想象力的中产夫妇,连苏库玛“最过分的一次不忠”也是陈腔滥调(妻子怀孕时撕下杂志女郎的照片意淫)。这些平凡的甚至有些消极的主人公,拉希莉让读者对他们的欲望和恐惧感同身受,但没有一处下笔过重以致失掉冷静的平衡。

詹姆斯·伍德曾说有两种作家:一种以陀思妥耶夫斯基、康拉德、斯韦沃为代表,在他们笔下现实是秘密的新奇体验,好像一切在进入这世界时就被创作的烈焰焚烧得面目全非了;还有一种将现实在熟知的世界中开放地呈现,我们在其中辨认出共有的日常和习性,沿着这个传统下来有托尔斯泰、契诃夫、艾丽丝·门罗。拉希莉朴素克制的优雅风范,在那些易于辨认的细节中捕捉人类关系与人类心理细微差别的才能,无疑属于托翁这一派光荣的传承。

作品中看似疏离却理解一切的深情

访问学者柏哲达先生每晚上门来搭伙,总是穿戴整齐犹如赴宴,西装一丝不苟,领口结一条丝绸领带,“上下衣着的色调总是梅子红、橄榄绿和咖啡色的搭配”。柏哲达先生吃饭前“要做一件奇怪的事情”,从胸袋里掏出一块怀表,旋转发条三圈放在旁边的餐巾上。他告诉小女孩丽莉娅(故事从女孩的视角讲述),与他腕上的表不同,这块怀表是达卡(孟加拉国首都,当时的东巴基斯坦首府)时间。

我窥视一眼端坐我边上、穿着橄榄色西服的柏哲达先生,他正神情安然地在米饭当中刨坑,拨出空间添第二份小扁豆。我心目中承受着如此哀痛悲苦的人不是这个模样的。我怀疑他总这么西装革履、精心穿戴,是不是为了随时能够不失尊严地接受袭来的任何消息,或者一接到通知立即奔赴一个葬礼。(《柏哲达先生来搭伙》,选自《解说疾病的人》)

一个国家即将在地球的另一端诞生,柏哲达先生的故乡正好处在风暴的中心,战乱道阻,妻子和七个女儿已失联半年,不知死生。每晚来波士顿的同乡家中搭伙,客厅电视里的国际新闻中诗人被处决,村落被焚烧,为那些悠长轻松的晚餐提供谈笑风生的背景音。

总是给丽莉娅带来精美糖果的柏哲达先生,从未失去他从容的风度。除了万圣节小女孩要独自出门讨糖,担忧起她的安危,他“看上去突然变得又矮小又困顿”,“眼里有一种我从未见过的紧张”。

柏哲达先生的个人痛苦与他身后一个国家的苦难,被放置在一个孩童的视线当中。作者调整着焦距,有张有弛地控制字里行间的反讽、悲情与尊严。拉希莉的故事“解说者”通常是这样一个疏离而略带同情的声音,在沉着的语调中布置精细微妙的情感张力。我们跟随丽莉娅敏感而略带困惑的目光,逐渐累积着关于柏哲达先生的细节。而当柏哲达先生对美国式的社交礼仪发表颇为迂腐的意见,对丽莉娅向他道谢十分介意:“银行女孩子对我说谢谢,商店出纳对我说谢谢,我还了过期的书,图书管理员对我说谢谢……要是我埋在这个国家,毫无疑问,葬礼上人们也会谢谢我。”——我们意识到作者在调整她的焦距以容纳反讽。在展现移民与美国主流生活对比之下的反差时,拉希莉的幽默感就像回到主场,最为敏锐和自然。

故事结尾,印巴战局尘埃落地,滞留美国的异乡人飞回了劫后余生的家。女孩“仔细研究挂在父亲书桌上方的地图,想象柏哲达先生冒着汗,出现在那一小块黄色区域里。我想象他身穿西装,到处寻觅他的家人。当然,那时那张地图已经过时。”柏哲达先生“没有任何理由再回到我们身边,父母实事求是地预言道,我们永远不会再见到他了”。这个充满宿命感的精确表述,实事求是又带着一丝忧郁,既是最恰当的结尾,又让人忍不住想要马上折返,或者再与柏哲达先生和丽莉娅盘桓一顿晚餐的时间。

拉希莉笔下的人物通常有这种魅力,她有一种罕见的天赋,让读者将虚构的造物视为亲近之人。一流的叙事和塑造人物的技巧之外,她的侵染力来自于平实的风格之下那种看似疏离却理解一切的深情。《同名人》中的父亲艾修克猝然去世正值圣诞前夕,母亲阿希玛和儿子果戈理分头处理善后,围绕死亡应接不暇的事务把悲痛推搡到了一边。他们忙着为招待吊唁的宾客准备精致的菜肴,照着父亲最喜爱的做法加以烹调。“闭上眼睛,所有这一切仿佛只是人生的又一次聚会而已”,母亲依旧像她自家宴席的餐饮承办人,永远在担心米饭不够吃,果戈理和妹妹“忙着接过来宾的大衣,堆到二楼客房的床上去”。

在有意的回避和轻描淡写的烘托之下,叙述者从高处打量重新团聚的母子三人,忽而又以一种混合着心碎的平静目光,注视着被挤进狭小角落的个人的悲伤。三十年来“在一个没有亲人、知之极少而自己的生活又显得谨小慎微、毫无色彩的国家抚育孩子”的母亲洗净了头发分路处抹着的朱砂,在手腕上涂冷霜硬是除下了铁制的婚镯;在医院地下室,果戈理想着要不要抚摸父亲的脸,最后伸出食指触摸了胡子、眉毛和几缕头发,“父亲身上这些部分还是活的,还有生命”;用斋饭的时候,作为一家人与人们隔绝,他们的哀痛才会减轻一些,又加重一些。没有只字片语提及生者的愧疚,但罪疚感时时压迫纸面,在余下的一百多页暗流涌动,直到果戈理与父亲以另一种方式重逢。

《纽约书评》2005年的时候采访了一拨40岁以下的当红小说家,让他们讲讲影响自己最深的写作前辈,同在受访者之列的还有乔纳森萨福兰·弗尔、扎迪·史密斯和科尔森·怀特黑德。拉希莉提到两个“压箱底”的名字:威廉·特雷弗和加拿大旅法作家梅维斯·迦兰,都是专擅短篇的大师。拉希莉称赞特雷弗作品中“那种不动声色但又压倒性地把你征服的情感书写”,迦兰塑造人物的精湛功力(“不仅仅是三维的,而像是三十维”),用在她自己身上倒也不算过誉。

主动前往不适之地

回到“叛逃”意大利这件事,最吸引我的地方,是拉希莉主动选择了离开和推翻。短篇集《不适之地》书名取自霍桑《红字》开头的一段话:“我的孩子们已经诞生在他处,即便我能力所及,掌控得了他们的命运,他们也将在不适之地扎根。”如今看来,似乎早早埋下了一个伏笔。为了“继续生长”,写作者从“不再肥沃的土壤”拔根而起,前往不适之地。

我们可能多少有过这种经验:哪怕用蹩脚的非母语,也能磕磕绊绊说出一些原本难以出口的话。这是另一种语言的自由,包括不必完美的自由,比如心安理得地用一种稚拙的、边角粗糙的初级意大利语写作(并出版)。从《另行言之》尚不能判断意语会在多大程度上与她的英语写作彼此影响,估计拉希莉也无意成为意大利的康拉德;但我们总可以期待基于另一种语言的逻辑对于艺术表达的刺激和反思——《另行言之》中已经有许多有趣的例子。

“从过去向一个新的状态转变的时刻”,爱默生说,“力量诞生。”在英语和继承自父母的孟加拉语之间夹缠半生之后,拉希莉在但丁的语言中寻找了一块自由与爱之地,试读重新注册自己作为一个创作者的身份。如同移民的旅程,无论最终回报如何,都是基于无可避免的离开和失去,但正是它为尚未抵达的应许之地获得了某种可能。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论