在今天中国关于国家、民族和世界格局的叙事中,我们已经很少见到“亚洲”这样一个范畴了。然而在几十年前,“亚洲”或者“亚非拉”曾经是一个非常常见也非常重要的概念,在二战后如火如荼的殖民地民族解放运动中,“亚非拉人民大团结”曾是中国响亮的政治口号和有效的外交策略,而“亚洲四小龙”(香港、台湾、新加坡、韩国)则是改革开放初期的中国想要复制的经济神话。

有趣的是,“亚非拉人民大团结”中的“亚洲”与“亚洲四小龙”中的“亚洲”所指涉的是完全不同的国家和地区,亚洲不仅是一个被欧洲殖民者生造出来的概念,并且,在不同时代、不同人使用这个能指的时候,他们想象的所指可能天差地别。这也部分解释了“亚洲”这个词汇在中文世界中的隐退。今天,当我们谈论“亚洲”的时候,恐怕首先遇到的问题,就是要定义“何为亚洲”。

两个月前于中间美术馆与公众见面的展览《失调的和谐》,正是从“何为亚洲”这一问题出发,通过回顾上世纪80、90年代亚洲四个国家和地区艺术家的创作和思想,在与近邻的彼此关照中反思亚洲文化的主体性,以及亚洲与西方,尤其是亚洲与欧洲之间相互建构、互为他者的复杂关系。

在《失调的和谐》展览即将闭幕之际,中间美术馆邀请了美国康奈尔大学东亚研究和比较文学系教授酒井直树以及中国社科院文学所研究员孙歌,就“普遍与特殊:何为亚洲性”这一话题展开了对话。在对话中,酒井教授以西方知识界长期存在的“亚洲不生产理论”的误区为切入点,论述了欧洲中心主义对于历史和现实政治的巨大影响;孙歌教授则从亚洲经验和思想的特殊性出发,试图在西方抽象的、霸权的“普遍性”之外,建构一种新的关于普遍性与特殊性关系的理论想象。

酒井直树:类法西斯政治形态重现,“寻找替罪羊”逻辑仍受欢迎

酒井首先谈到,当我们将“亚洲”和“理论”两个词联系在一起的时候,或者当我们说“亚洲理论”的时候,似乎总是感到有些陌生而怪异。这种怪异似乎暴露了一种预设,那就是,我们好像并不期待亚洲可以产生理论。这种预设被我们不假思索地接受下来,以至于它变成了一种可以被称为“文明的魔咒”的东西,像幽灵一般纠缠着我们。

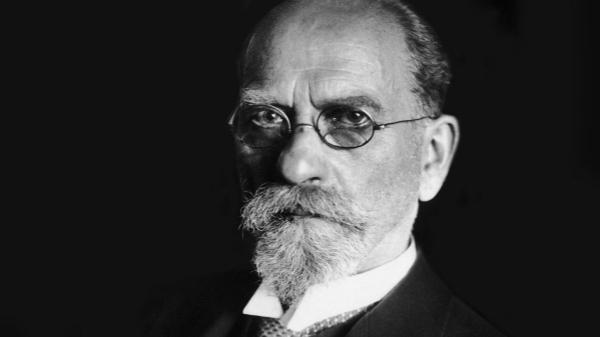

二战后,只有极少数对自己的保守主义立场直言不讳的思想家,敢于为亚洲人或者非欧洲人没有理论构想的能力这一论调辩护。但在二十世纪初,有许多重要的知识分子都曾论述过这一问题。例如,德国现象学家埃德蒙德·胡塞尔就曾指出,印度和中国哲学很难被视为一种原创性的哲学,因为印度和中国哲学家践行的生活态度本质上并不是理论化的。

对于胡塞尔来说,欧洲不单是一个地理疆域,或者说,地理疆域远远不足以定义欧洲。与中国人、印度人、爱斯基摩人甚至吉普赛人这样的经验的、人类学的族类不同,欧洲是一个多民族的历史统一体,这些民族有一定的亲缘关系,并具有一种共同的人性,正是这种共同人性,将他们与普遍的人性区分开来。具体而言,这种共同的人性就是对理论的追求(commitment to theory),这是自古希腊时代流传下来的传统,离开了这种对理论的追求,我们便无法想象一个欧洲人——当然这里的欧洲人(European man)指的是欧洲男人——理论塑造了欧洲的灵魂。

胡塞尔曾经想要将他的现象学作为一种欧洲人性的具体化身来提出,而他本人,就可以成为欧洲精神形态的终极代言人,然而,这一欧洲中心主义的使命似乎被一系列政治和哲学上的矛盾所烦扰。

20世纪初,关于欧洲的神话想象以及其在现代世界中的优势地位已经被牢固地确立,然而,就文化资本、经济积累和科学技术等方面而言,欧洲社会的中下阶层对这种优势地位并不自信。这就导致他们很容易被一种“替罪羊”的修辞所诱惑,认为欧洲自身的危机来自于“非欧洲”分子的污染,而犹太人被投射为这种污染的象征符号。

1933年3月,纳粹党控制了德国议会,随即通过了一系列立法,其中就包括旨在将“反纳粹”和“非雅利安”分子清除出大学和司法系统等公共机构的一系列措施。作为一个在欧匈帝国出生的犹太人,已于1928年退休的胡塞尔也没能幸免,他被禁止进入大学图书馆,禁止在德国境内出版著作。

作为这种反犹主义意识形态的受害者,胡塞尔被取消了成为这种建构出来的“欧洲人性”一分子的资格。但当他在1935年维也纳和布拉格的两场演讲中抗议法西斯民粹主义的同时,却再次肯定了这一关于“欧洲人性”的历史使命。换言之,他毫不犹豫地支持这种欧洲中心的排他主义,只是在他看来,这种排他性并非建立在种族的基础上,而是建立在对理论宿命般的追求上。

因此,酒井认为,胡塞尔对法西斯的反击很显然是失败的,一个人不可能用西方文化和智识上的独特性,来削弱法西斯主义所强调的人种上的差异。同样,一个来自亚洲的知识分子也不可能用亚洲文化传统的独特性,来有效地批判欧洲中心主义。

最后,酒井总结道,回顾过去的一个多世纪,民主议会制的民族国家不断在一个“类法西斯”的政治形态(quasi-Fascism political formation)中跳进跳出,美国也不例外。尤其在9/11之后,美国社会被一种极端爱国主义的热潮所淹没,这种极端爱国主义占领了大众媒体和民意。

在不到15年之后,又一个“类法西斯”的政治形态正在重现,而在今天,无论从文化资本、经济实力和科学技术等任何一个方面,西方相对于西方以外世界的优越性都更难被证明,但这种“寻找替罪羊”的逻辑却在美国和欧洲的一些国家越来越受到民众的欢迎。这也正是今天我们必须要重新回到上世纪30年代、讨论“亚洲理论”与“欧洲人性”的原因。

孙歌:形而下真的没有哲学吗?这是今天亚洲面临的问题

孙歌首先对酒井的演讲做出回应。她认为,酒井演讲的核心是一个认识论的问题,即我们认识世界和人类自身的方式,是如何被欧洲中心论这样一个基本的思维框架塑造的,而亚洲的知识分子又是如何不加思索地接受了这些既定的预设。其中非常重要的一点就是,即便胡塞尔在努力地抵抗当时在德国逐渐兴起的种族主义,他仍是在欧洲中心论的框架下做出的抵抗。从某种程度上说,当今西方的批判知识分子在反思欧洲中心论的时候,也伴随着一个宿命,那就是他们不得不在那个被约定好的框架之内发声。

在孙歌看来,酒井一直致力于打破这个框架,认为如果想要彻底抛弃欧洲中心论几个世纪以来留给我们的这种预设,首先要取消掉欧洲、亚洲这样以种族为基础的分类。她理解和声援酒井教授的战斗。但同时,她想要采取另外一种方式,这一方式从表面上看和酒井提出的问题意识是相反的,她想要强调亚洲的特殊性,并提出这样一个假设,即从现在开始的人类史,也许必须要依靠亚洲的历史和亚洲式的思考,才能真正有效地抵制西方中心论。

因此,孙歌在演讲中主要展开讨论了两个问题,首先,我们如何利用亚洲的历史资源,建立一种关于普遍性和特殊性关系的理论想象;其次,如果亚洲要生产自己的理论,有没有一种新的或者多种新的理论形态是可以创造的。

孙歌指出,在今天的知识界,普遍性不仅是一个预设,而且还成为了一种评价的标准:好的论文要有普遍性,没有普遍性的特殊性讨论没有价值。然而,这样一种对普遍性的理解,从来没有被真正追问过:我们要追求的那个普遍性,到底是什么?

中国曾经流行一个说法,叫做“放之四海而皆准的普遍真理”,当时没有人质疑这句话。一直到今天,知识分子仍在用同样的方式去理解普遍性——所谓普遍性,就是能够涵盖很多特殊性,甚至是所有特殊性的一种普世价值。这种普遍性落实到论述上,通常被理解为一种理论,准确地说,就是酒井所批判的那种来自西方的理论。

于是,亚洲的学人一直有一个共识,那就是理论来自西方、经验来自亚洲,这也是美国地区研究中非常常见的一种思维方式,学院里大批生产这样以亚洲的特殊性经验验证西方理论普遍性的学术论文。但孙歌认为,学术走到今天,这样的论文已经基本被证实是没有原创性的。因此,她想提出的问题是,如果抛弃这种操作方式,放弃对理论普遍性不加反思的预设,那么普遍性可能以其他的方式呈现吗?

上世纪50年代末,美国地理学家曾有过一次讨论,讨论的问题是地理学是应该追求普遍规律,还是去关注那些特殊的状态。这个讨论得出了一个非常有趣的结论,它建立了关于相似性的理论。美国地理学家哈特向(Hartshorne)将“相似性”定义为“去掉了枝节之后留下的最主要的差异”。同时他提出,最优秀的地理学成果,不应该是宏观的、把整个宇宙囊括在内的研究,而应该是关于特殊性和从这种特殊性中透视出的相似性的个案研究。

孙歌认为,哈特向的观点给我们提供了一个线索:如果不将普遍性当做一个抽象的价值,也许可以通过寻找相似性、寻找差异,来达成另一种普遍性。

在历史上,普遍性和特殊性一直被处理为两个对立的范畴。因此在知识界的讨论中,特殊性常常与文化保守主义和种族排他主义联系在一起。于是,当我们面对普遍性和特殊性这一对对立的范畴时,只能想办法灭掉特殊性。但是,特殊性灭不掉,因为这个世界上只有特殊性,普遍性不存在,普遍性是人类理性思维的产物。

但这不意味着普遍性没有存在的必要,从各种各样的特殊性中抽取出共同的要素,这个过程当然有存在的必要,换言之,这就是一种概括的能力。但当它被价值化之后,普遍性的价值就不再是一种概括的能力,而变成了一种具有霸权性质的叙述,欧洲中心论就是这样一种霸权叙述——它将欧洲的理论作为普遍性的价值,同时宣布亚洲理论就不是理论,只因为它与欧洲理论不一样。

孙歌 著

广西师范大学出版社 2018年1月

19世纪末以来,欧洲和美国已经完成了在亚洲的内在化,先是通过殖民地和工业化,后来通过知识殖民,只不过,在这样一个内在化的过程中,亚洲各民族开始了主体性的觉醒,于是被内在化的各种欧洲价值,特别是一些积极的价值,被亚洲的各个族群主动地拿来,并改造成了自己的思想武器。

在这样一个过程中,重新思考普遍性的问题,就成了一个亚洲必须面对的课题,因为在世界各个大洲中,只有亚洲是不能简单地进行单一性想象的地域。在亚洲,我们至少可以粗略定义三个文明圈:伊斯兰文明圈、佛教文明圈和儒教文明圈。经过了几千年,它们并没有融合,这与欧洲建立单一叙述的基本条件完全不同。

二战之后,亚洲的殖民地开始了民族独立运动,其顶峰就是万隆会议,但万隆会议所建立的国民国家,能否真正有效地建立起一种新的国际秩序,亚洲的思想家们一直都是怀有疑虑和警惕的。1950年,印度总理尼赫鲁做了一个基调演讲,他说,民族主义是一把双刃剑,在我们没独立的时候,它是一个好东西,它帮助我们获得独立,但在独立之后,它有可能转化为对外扩张的能量,这是一个人类还没有解决的问题。随着亚非拉的独立运动获得成果,我们看到,有一种取代欧美旧有普遍性叙述的新的普遍性正在悄悄兴起,因此在美国的学院里流传着这样一个笑话:白人讲特殊性,有色人种讲普遍性。

孙歌认为,用一种新的种族、新的地域去取代原有的霸主,只是旧瓶装新酒,这样一种新的普遍性想象是有问题的。新的普遍性价值首先要把已有的普遍性想象相对化,它是某一个历史阶段的产物,它有它的历史贡献。但同时,它的局限、霸权和现实危害也是很明显的,所以我们要把它相对化,然后再去建立另一种普遍性,而不是去取代这种一元化的普遍性。

新的普遍性是一种不完整的媒介,或者说,它是一个媒婆,必须依靠不同的特殊性才能使自身获得意义。简单的说,当两种特殊性相遇的时候,他们都有自己独特的一部分,但也有可以让对方理解的部分。在这种情况下,通过普遍性这个媒介,通过可以理解的差异,我们进入了特殊状态,这就是普遍性的功能——普遍性只是为了将我们引入特殊性,而不是从特殊性中抽离出来。

最后,孙歌指出,亚洲的理论不一定要用欧洲那样抽象的形态来建立,亚洲的理论是“形而下之理”,需要通过具体的问题来呈现它的理论性。比如庄子的《齐物论》论述的就是一种亚洲特有的世界观,即只有在“不齐”的状态下,世间百态才有可能呈现“齐”,也就是“和谐”的状态。所谓的“不齐之齐”,说的就是所有的特殊性不可能统一为一,一定要百花齐放,这应该是“亚洲性”中精髓的部分,同样,印度教里也生产类似的思想资源。亚洲的思想家不在形而上的层面生活,但形而下真的没有哲学吗?理论只能抽象吗?这其实是今天亚洲所面临的问题。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论