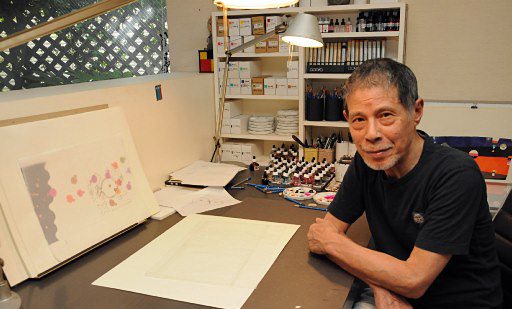

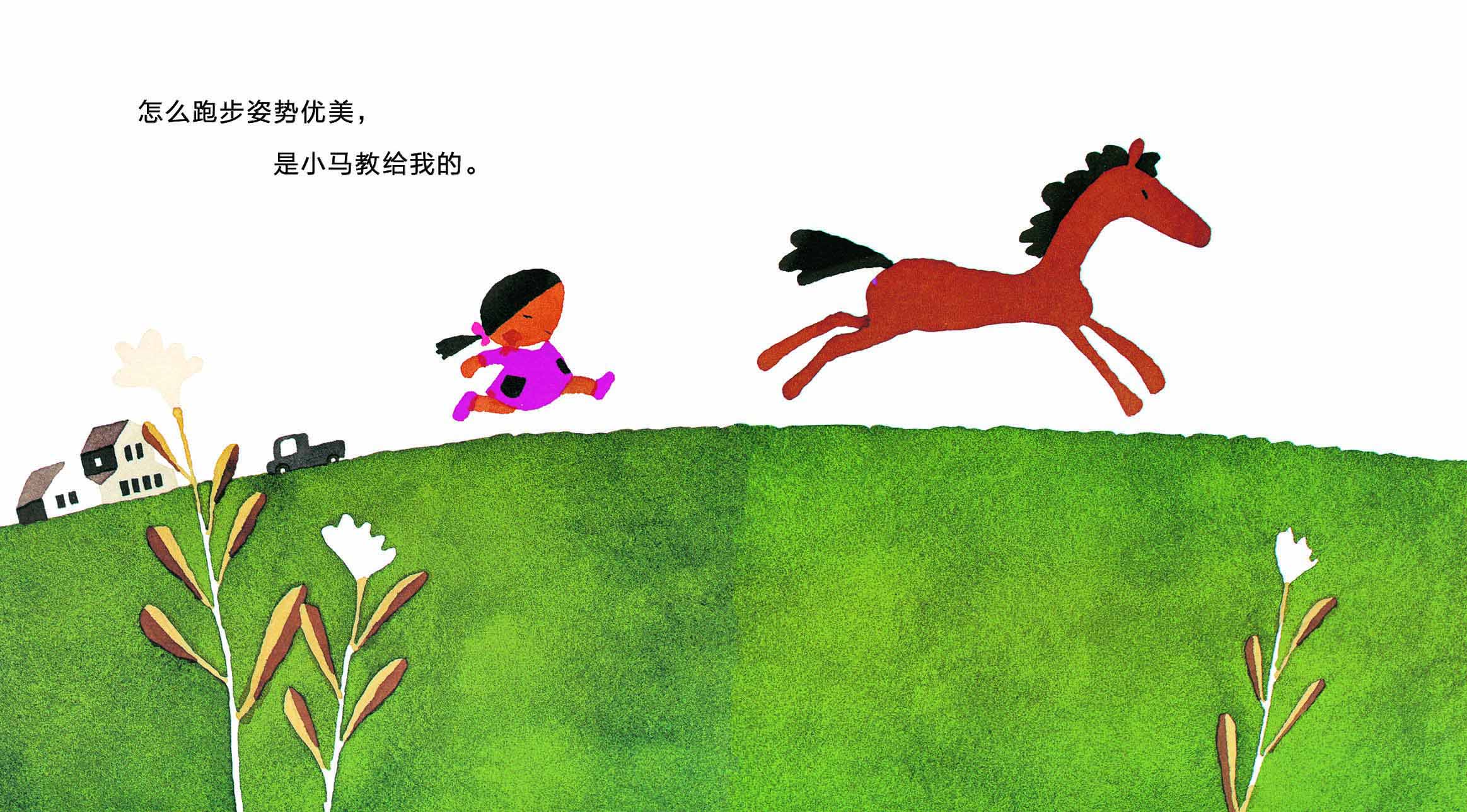

五味太郎,日本著名绘本作家,至今已出版了300余本绘本,简单的线条、鲜亮的色彩,以及妙趣横生的故事让五味太郎拥有着巨大的小粉丝群,他已经成为日本作品最为畅销的绘本作家之一,多部作品仅在日本国内就创下了重印上百次的记录。中国小读者对于他的《小牛的春天》《巴士到站了》《鳄鱼怕怕牙医怕怕》等绘本或许也并不陌生。日前,五味太郎放下画笔,写了一本写给孩儿爸妈的书——《孩子没问题,大人有问题》。

在前言中,五味太郎说写这本书的初衷是由绘本引发的,绘本为家长们带来的一系列问题令五味太郎感到疑惑:“孩子能懂吗?”“这本绘本适合几岁孩子?”“怎么才能让孩子喜欢读书?”他感到气氛越来越怪,“这些话题虽然都是在说孩子的事情,但实际上根本看不到最该被重视的孩子的存在,满眼都是对孩子指手画脚、让孩子这样那样的大人的影子”。

于是他干脆写了一本书抵抗这种“怪异文化”,站在曾经的顽童、如今两个女儿的父亲的角度上,谴责那些“心神不定的大人”、“总是试图考验孩子的大人”、“就是喜欢义务和服从的大人”、“任何时候都不懂装懂的大人”、“喜欢贬低他人而保持自我优越感的大人”、“本应引导却喜欢教导的大人”……

五味太郎在书中写道,他认为“欺凌现象”的根源是现今的学校系统和教育制度,学校中的孩子被视为一个整体,缺少对于个体的关注与尊重,“完全无视个体差异让孩子站队,对孩子做出区分,给孩子排名,这样的学校教育制度本身就是产生‘欺凌’的根源”。经出版社授权,界面文化选摘了《孩子没问题,大人有问题》对于校园欺凌的部分探讨,试图为当下对于这一话题的关注和热议增加一个特殊视角。

“就是喜欢义务和服从的大人”

如果想要避免“欺凌现象”的发生,首先要消灭现今的“学校系统”。换言之,不是学校存在着欺凌,而是学校本身就是“欺凌现象”的根源。

事实上,几乎没有孩子愿意去学校。只要学校放假,孩子们就会欢呼“万岁”。有很多孩子到学校是为了见朋友,去游泳池游泳,去图书馆看书,但几乎没有哪个孩子真的是想去学校的。

我查阅了相关书籍,关于学校的起源,有一种说法——学校是斯堪的纳维亚半岛的海盗为了训练海盗预备兵而建立的,也就是说,在历史上学校原本是为了强化组织力量而建的训练场所。

虽然常有儿童教育专家针对学校与个体的平衡发表议论,但其实从一开始,学校中就不存在真正的“个体”。学校中所谓的个体,只是作为组成组织的一个单位而存在的。如果不是这样的话,几岁读几年级的学龄划分也不会如此的机械统一,课程时间也不至于规定到几点几分开始这样细致,对于学生迟到也不会那么神经质。提升个人实力以便更好地为组织(即国家)效力,否则将会使国力衰弱,最终导致国家在世界的竞争中失败。日本社会之所以如此倚重学校,正是因为面对这种压力,想不出还有什么其他的办法。

我读小学一年级时,个子很小,在班里倒数第二。因为不是倒数第一,心理还比较平稳。可是,那年过年之后再回到学校,那个倒数第一的小个子同学竟然转学走了。这真是晴天霹雳,给了我很大的打击。也许因为我对此怀恨在心,所以认为学校按照身高顺序进行管理的做法不可理喻。学校为什么要对学生的个子高矮如此在意呢?学校有什么必要故意把“你是最矮的”“你的个子在班里排第十六”之类的情况半公开化呢?

考试考100分的学生欺负考60分的,考60分的欺负考40分的,考40分的欺负考0分的。这完全不是个人的意志所致,而是这种评分机制导致的结果。老师还唯恐大家看不清似得用红笔把40分写得大大的,40分的下面还画上一道横线。我认为这种形式本身就已经构成了一种“欺凌”。于是,不想欺负人或不想被人欺负的孩子都会把分数藏起来。

类似的现象其实从托儿所、幼儿园阶段就已经开始了。孩子们被分成会写字的,不会写字的;行动敏捷的,行动迟缓的;各种活动中表现出彩的,表现不怎么好的。这种只用会与不会的视角去评价孩子的做法,就会导致发生会的孩子欺负不会的孩子的情况。难道就不能按照做与不做来区分吗?

所有这一切都源自竞争理论。这一理论认为,通过互相竞争能够促进彼此实力的提高,因而认为竞争是正确的。这个理论未免太草率了。只要稍加思考就能明白:在这个世界上,没有人能永远的赢或输,都存在着一定的几率,完全不能称其为一种理论。

观察一下周围就能明白。竞争中赢了的家伙得意洋洋,输了的人意志消沉。赢的一方还想赢,输的一方因心中不满在那怄气,并为了赢绞尽脑汁地想办法。无论怎样,在这种情况下,相互促进、提高实力的竞争理论都很难起到作用。如果可能的话,应该不拘输赢才好。应该教育幼小的孩子不要在乎输赢。鼓动孩子们去竞争的行为,只能说是品位低下。

不是孩子自愿的,而是完全无视个体差异让孩子站队,对孩子做出区分,给孩子排名,这样的学校教育制度本身就是产生“欺凌”的根源。就像动物园里人为造出来的猴山,与自然形成的山完全是两回事。如今孩子们被毫无理由地集中到一起,在其中肯定会发生各种反应。因此出现欺凌、拒绝上学等问题一点都不奇怪,是很自然的现象。

学校以居住地和年龄作为划分条件,将40名学生汇集到一起,可是如何让他们团结一心呢?其中一个办法就是强调“大家都要友好相处”。班级全体成员要友好相处,学校全体成员也要友好相处,形成友好相处的联合体。管理者用的就是这一招。早些时候,文人常在贺卡上写“友好和睦,何其美哉”之类的话,很难发觉这竟然是管理人的招数。友好相处这个办法,如果用不好是相当危险的。

这不是指友好的状态本身,强调的是必须要友好相处。现实中大人命令孩子们要友好相处,但是在这随意被集中到一起的群体中,恐怕并不能做到友好相处。性格大大咧咧的孩子,会去寻找同样性格的孩子做朋友,这类孩子问题还不大。但是有些较真的孩子就会认真地朝着友好相处的方向去努力,他们认为应该做到友好相处,就真的去追求友好相处,绝不会随便应付。可是在40个同学中,找到真正合拍的同伴的几率太小了。

于是,大家都懵懵懂懂地按照友好相处的模式去和其他人打交道,除了硬着头皮去做,也别无选择。在这个过程中,性格较真而交往能力弱的孩子就可能成为被欺负的对象。于是,为了避免被欺负,这些孩子就会拼命努力去和同学交往,并因此身心俱疲。但是这个过程,管理者是看不到的,他们也没有想去观察的意愿。即便发生了什么事,管理者也不会想着做些什么,或许他们也没有能力去做些什么。

面对绿着脸说“不想去上学”的孩子,父母竟还要逼着他“去学校”,我实在无法理解这些父母的心理。难道他们不爱自己的孩子吗?因为孩子很正常,一般来说孩子不想去某个地方的话,一定是那个地方有问题。这时父母不该问“为什么不想去”,而该问“那么,你想去哪里”才是稳妥的。

我有两个女儿,大女儿读到高一、二女儿初中读到一半,两人就都退学了。以我的经验,实际上这个社会并不是非要有学历才能生存,未来学历的重要性还会不断降低,我深切地感受到学校教育已不再是独一无二的保险了。我的女儿们毕竟拥有我这样一位父亲,所以学校的存在对她们来说只不过是可选的人生道路之一。如果她们觉得学校不适合自己,我也会很自然地接受,不会阻挠她们的决定。现在两个女儿都已经长大,乐观地生活着。我几乎看不到退学给她们带来了什么不好的影响,似乎上学与不上学都没什么关系。

当时,我的二女儿把学校里普通的课程都放弃了,但因为喜欢烹饪的课程,所以偶尔还会去学校。她的校长是位很出色的教育者,曾对她说:“我们有义务知道你是否每天都过着健康的生活,所以你偶尔也要到学校露个面。如果你想学习,随时可以回到学校。”校长的这番话完全符合宪法的精神。因此天气好时,我女儿就会到学校问候一下,顺便报告一声。作为家长,我也告诉女儿她的确有义务这样做。除此之外,我还向教委提交了申请,告知教委“我的女儿很开朗,每天以适合她的方式学习,没有问题,请放心。”这样做了之后就不存在什么问题了。但是现在99%的父母并不知道可以这样做,甚至连老师也有不清楚的。果然如我所料,没过多久,我女儿的班主任就以“请

体谅一下我的立场”“会给其他学生产生不好的示范作用”为理由,提出了一个奇怪的要求,要将我女儿不上学的原因处理为“病假”。或许在老师看来,我女儿不上学就会沦为将头发染成红色,在车站前吸着香蕉水1的不良少女,让人摇头叹息“看看都成这样了”才对。然而我的女儿却开朗漂亮,骑自行车去买面包时,头上的马尾辫随风飘扬。这场景似乎很让老师下不来台。老师还提出,不来学校就罢了,但上学时间不要总在学校附近晃悠。唉,这个社会的人情世故,真是让人头疼。

活到这个年纪,我深切地感悟到,所谓人生就是寻找自己的位置,我一直在寻找。我观察我的孩子,她们也是这样。有的孩子能够顺利地找到自己的位置,有的孩子则因能力不足而无法找到自己的位置。但是,每月拿点生活费的人生是靠不住的,自己的人生位置必须靠自己去探索。而在孩子寻找自己人生位置的过程中,需要帮助的时候,大人们能否助他一臂之力是胜负的关键。

“学校好像不适合我”,像这类有着清晰自我意识的孩子,他们能干脆利落地从学校里逃出来,自由愉快地生活。他们都在努力地寻找着适合自己的新位置。最近这样的孩子越来越多。

我常常遇到人生过半才体会到学习的乐趣和价值的人,三四十岁的人了,还在通过各种形式学习。与此同时,这些人都在以各种不同的方式,暗示传统学校的不尽如人意之处。

本文节选自《孩子没问题,大人有问题》(五味太郎 著,李奕 译,新经典文化·南海出版公司2016年7月版),经授权发布。

…………………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论