说到美国作家杰罗姆·大卫·塞林格,也许你不太记得他是谁,但你一定知道他那本《麦田里的守望者》。这部20世纪美国文学的经典小说,在给全世界无数彷徨的年轻人心灵慰藉的同时,也让塞林格一举成名,跃升于美国重要作家之列。《纽约时报》当时曾将阅读这本书比喻成“像毕业要获得导师的首肯一样重要”。至今,《麦田里的守望者》销量已逾6000万册,早已在世界范围内产生巨大影响。

不过,就在外界都以为“爆红”的塞林格以后会经常抛头露面时,他却选在新罕布什尔州乡间的河边小山附近买下了90多英亩的土地,在山顶上建了一座小屋,过起了隐居的生活。更不可思议的是,自1951年出版《麦田里的守望者》后,塞林格就很少公开出版自己的作品。直到2010年1月27日逝世前,他在这50多年间公开的作品也只有包括短篇小说集《九故事》在内的4部小说和小说集。但据塞林格的邻居杰瑞·伯特宣称,塞林格曾透露他家保险柜里至少还有15本未出版的作品。到底他写的书有多少?这也许成了一个谜。

1919年1月1日出生的塞林格,在27岁之际就已正式投入到文学创作中。而由于二战和他那反间谍的工作的影响,塞林格对战争感到恐惧,同时也将这份恐惧写进了他以后的书中。1948年,自短篇小说《香蕉鱼的好日子》在《纽约客》上发表起,塞林格由此成为让人羡慕的“《纽约客》作家”。此后,他基本只给这家杂志写稿。3年后,他写成了《麦田里的守望者》,也开始了那长达半个世纪的隐居生活。再加上这段时间那极少的创作“产出”,塞林格在读者心中变得愈发神秘。另外,对于《麦田里的守望者》以及作家本人,评论界也多有议论。这让身为“遁世作家”的塞林格更具话题性。界面文化为读者们盘点了塞林格身上的诸多神秘之处及争议,以期在他逝世7周年之际更多地了解这位作家的创作和内心历程。

隐居乡间、生活习惯怪异

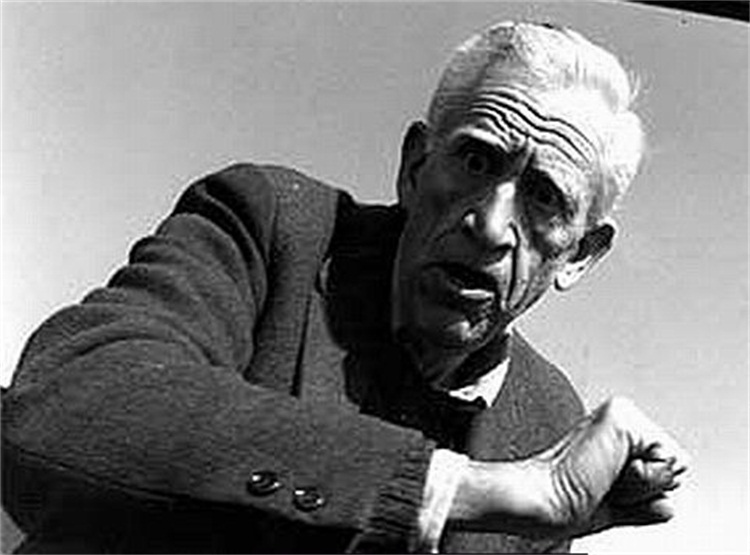

自《麦田里的守望者》获得成功之后,塞林格变得更孤僻,也更喜欢将自己“隐藏”起来。从小说第3版时开始,塞林格要求将封面上的作者照片撤下,自己也开始了乡间的隐居生活。他住在新罕布什尔州乡间山顶的一座小屋里,四周都是树木,竖着高大的铁丝网,网上装着警报器。他的书房是一间只有一扇天窗的水泥斗室。在每天早上8点到下午5点半的写作时间里,塞林格便一个人待在书房,不允许家里任何人打扰他。当人们想拜访他时,也要事先递送信件,而陌生人被他拒之门外更是常事。他也很少出门,除非是到佛罗里达度假或去拜访隐居的《纽约客》前编辑成廉·肖恩。塞林格的生活似乎被自己笔下的角色霍尔顿说中——“用自己挣的钱盖个小屋,在里面度完余生。不再和任何人进行该死的愚蠢交谈”。

50多年间,塞林格与媒体的关系也是如此“冷淡”。他极少在公共场合露面,几乎不接受媒体采访,即使出现在附近的小镇上,也很少与人说话。他最后一次接受采访是在1980年。在这半个世纪,媒体要找到一张他的照片都很困难。同时,塞林格对自己出版的作品的要求也十分严格,这点可从他经纪人对中译本提出的要求上看出:封面上不能有插图或除了书名、作者名和译者名之外的其他文字、不能有“译者前言”或“译后记”......

不过,人们还是可以从他人的书里“窥伺”塞林格的隐居生活。1998年,与他同居过的女作家乔伊斯·梅纳德出版了回忆录《我曾是塞林格的情人》 ,其中记录了塞林格的生活习惯:早餐吃冷冻豌豆,晚餐则是半熟的羊肉汉堡。她还说塞林格有着强烈的控制力,对自己的健康也十分在意。梅纳德曾与塞林格同居过9个月,直至两人分手才分开,分手理由一说是塞林格觉得她忍受不了隐居生活,一说是她想要个孩子而塞林格拒绝了这一请求。

2000年,塞林格与第二任妻子克莱尔·道格拉斯的女儿玛格丽特·塞林格也出版了一本关于自己父亲的书,名为《梦的守望者:一本回忆录》。在书中,她披露了塞林格很多不为人知的秘密,比如塞林格经常喝自己的尿、很少和克莱尔做爱、禁止家人走访亲友,甚至经常对妻子恶言相加。更奇怪的是,塞林格还会在一种据说可以治病的木盒里久坐,一坐就是几个小时。

对于乔伊斯的回忆录,塞林格并未作出回应,但他的儿子马特·塞林格却对自己姐姐玛格丽特的书表示了异议。马特在写给美国媒体的电子邮件中这样形容塞林格:“对我来说,他是一个关心人、有趣而且非常棒的父亲,也是我的孩子们非常好的祖父。”

塞林格成名后是否已经放弃了写作?

1965年,塞林格在《纽约客》发表中篇小说《哈普沃兹16,1924》。这成了他2010年去世前最后一篇公开发表的作品。

1974年,塞林格“破天荒”地接受了《纽约时报》的采访。在这次采访中,面对读者们关于他写作的疑问,他说:“不再出书使我得到了一种美妙的宁静。出版是对我的隐私的一种严重侵犯。我喜欢写作。不过,我只是为自己和自己的快乐而写作。”这短短的几句话,也许在某种程度上解释了他著作出版数量稀少的原因。

不过,外界对塞林格的创作仍然保持着种种好奇:不再出版作品,是否意味着他已经放弃了写作?如果没有放弃创作,那么塞林格在隐居的50多年间究竟写了多少作品?这些作品以后是否有出版的可能?

2011年,从一批公开的塞林格信件中,人们猜想塞林格很有可能留下了一批未发表的作品。在1982年写给老朋友的信件中,塞林格提到了“我的草稿”;1994年,他在信中说自己仍在写作,“老样子,跟过去完全一样”。而在1980年《波士顿星期日环球报》的采访中,塞林格也说自己没有停止写作。“我热爱写作,而且我向你保证我经常写东西。不过,我是为自己而写,也希望完全独自去做这件事。”这段话让众人不禁猜想,到底塞林格还留下多少作品?

除了塞林格的邻居说他还有至少15部未出版的作品外,女儿玛格丽特也曾坦言他在抽屉里至少锁了两部小说,连身为女儿的她都没见过。《断背山》的作者安妮·普鲁也发表了自己的看法:“传闻说,塞林格这50年来有写作强迫症,这可能意味着他身后会涌现一大批作品。”另一位美国女作家乔伊斯·卡罗尔·欧茨则认为,塞林格不愿意出版书的原因是无法忍受批评家们的各种恶评,这让他“情愿为抽屉写也不要为出版写”。欧茨断言塞林格肯定留有遗作,并称其为“非常特别的遗产”。

2013年,一部名为《塞林格》的纪录片横空出世,首次披露了塞林格生前曾制定的作品出版计划。一位传记作家在片中称,塞林格生前计划将在2015年和2020年之间出版5部作品,其中甚至包括《麦田里的守望者》姊妹篇——一本讲述霍尔顿家族故事的书。同年,塞林格的三部未公开的作品也被披露。据美国新闻周刊网站11月28日发表的题为《三部塞林格的作品遭到泄露》的简讯来看,塞林格三部原本——仅可在美国专业资料图书馆中阅读到的、从未发表的作品《满是保龄球的海洋》、《宝拉》以及《生日男孩》——已经通过某些网站泄露出去,引起一阵轰动。众多的线索都告诉人们:塞林格在隐居的50多年里仍在写作,然而,关于这些作品的数量和出版可能,我们也许无从得知。

塞林格算得上大师级作家吗?

没有人能够否认《麦田里的守望者》这部小说的影响力——6000万销量、美国现代文学必读书目、影响一代青年人的书......众多美誉使塞林格直至今日都笼罩着明星作家的光环。然而在作品出版后,关于小说和作家本人的争议也未曾断绝。

二战过去后,美国社会发生了翻天覆地的变化:成为世界第一强国、社会贫富差异严重、民众理想幻灭、信仰缺失。有人把美国的这一时期称为“懦弱年代”。《麦田里的守望者》像是顺应时代变迁一样,着笔于青少年内心的迷惘、彷徨与破灭的幻想,使得他笔下的“成长”染上了一些悲剧色彩。而在这部小说之前,美国文学大多将童年理想化——在作家笔下,孩童时代永远是快乐而天真的。于是,这份独特性使得评论界对《麦田里的守望者》褒贬不一。《纽约时报》称赞其为“异乎寻常的、才华横溢的处女作”,批评者则认为这本书道德败坏、充斥着虚无主义和过度的性描写,以及通篇的粗鄙语言。有位愤怒的家长还专门对小说里的粗口进行了统计,当时数名美国高中教师甚至因在课堂上教授《麦田里的守望者》而被迫辞职。

在中国,《麦田里的守望者》的引进最初可追溯到1963年,并在上世纪八九十年代达到了影响力的顶峰。最早的中译本由施咸荣翻译,但它只是作为“内部参考书”为文艺研究者批判资本主义文化提供靶子,并未广泛传播。直到80年代公开印刷后,这部早已在世界范围内产生影响的书才在中国流行开来。书评人止庵曾说:“没有塞林格就没有王朔和王小波。”作家谢有顺则称这本书直接诱发了中国作家的现代主义情绪,为当代小说实现从传统向现代的精神转换提供了一个重要的参照。塞林格一时间被中国写作者捧上了文学大师的神坛。

对于塞林格的“大师”身份,也有学者提出怀疑。文学评论家张柠认为,塞林格当然是一名“成长小说”好作家,但还够不上大师的级别。“真正称得上成长小说大师的是歌德、是托尔斯泰。”他还解释说,塞林格的作品主要读者群是心智正在发育的高中生,这就意味着他对人性的表达是有局限的,而19世纪歌德的表达则是百科全书式的,这些表达渗透童年、青年甚至老年,只有做到这点,才够得上大师的级别。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论