1924年6月3日,弗朗茨·卡夫卡因肺结核死于奥地利一家疗养院。年仅41岁的他才刚刚开始自己的创作生涯。但爱情使他的死亡更具悲情色彩——卡夫卡是在朵拉·迪亚曼特的怀中死去的,他11个月前才遇到这位一生挚爱。

朵拉在其之后的一生中都在怀念卡夫卡——她如此怀念他,以至于在他死后的第十年还将自己唯一的女儿以这位情人的名字命名。他们两人很少分开,不在一起的时候,卡夫卡便会给她写信,她正是通过这35封信件留住了对他的记忆,另外她还保留了20本笔记本。

直到盖世太保突然搜查朵拉位于柏林的房子,并没收了所有能找到的文件,谴责她那些描写第三帝国(1933至1945年间的德国纳粹政权)臭名昭著的官僚主义的备忘录。

这些信件和笔记刚被收走,找回它们的工作几乎就马上开始了。卡夫卡最好的朋友马克思·布洛德也是朵拉的知己,他就曾试图追回这些遗失的文件。但他一开始就遭到了盖世太保的阻止,他们表示,想在战争期间没收的大堆文稿中找到这些文件根本就不可能。二十年之后,坚不可摧的铁幕(指昔日西欧与中东欧共产党执政国家之间想象的屏障)又使得这一搜寻行动戛然而止。

线索断了之后,朵拉的记忆也渐渐模糊了。历史书将她的生命限制在卡夫卡自传故事的最后几页;她成了这位伟大作家最后的情人,永远停留在19岁。从这之后,她就消失了。

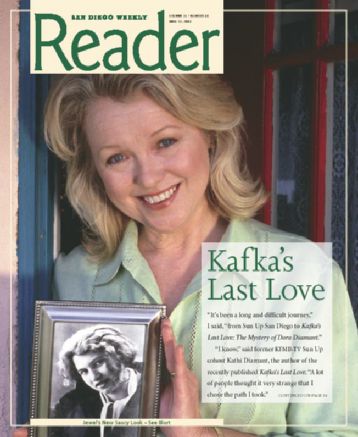

在20世纪90年代末,一切都变了。卡夫卡项目负责人凯西·迪亚曼特大学时在德语语言文学教授的引领下,开始对朵拉·迪亚曼特产生兴趣,这位教授询问她们两人之间是否亲缘关系。更巧的是,她还迷上了这位教授。尽管她对另一位迪亚曼特一无所知,但为了给老师留下印象,凯西开始在图书馆里和她的家族成员中收集信息。她并没有找到任何关键信息——直到现在,她都不确定她们之间是否有联系。但她表示自己“喜欢这一谜题”——但这个问题将改变她的人生轨迹。 “那个时候,我非常想知道朵拉后来经历了什么……这个问题一直困扰着我,”迪亚曼特表示。

在1985年,也就是她第一次得知朵拉的13年之后,凯西·迪亚曼特碰巧参加了在圣地亚哥举行的关于大屠杀的巡回展览。其中一幅布拉格教堂照片里的教堂墙上刻着受难者名字,其中就有一个名叫迪亚曼特的人,这再次引起了她的兴趣,促使她探查卡夫卡最后的情人身上究竟发生了什么。她效力的这场巡回展于1990年被取消之后,凯西决定将精力投入到这项寻找朵拉的全职工作中去。

从那时起,她便开始写一本关于朵拉一生的书——这本书中充满了跌宕起伏的故事,包括朵拉丈夫死于集中营,她自己从德国逃离,二战期间被拘留在伦敦等——但这一难题所缺失的内容仍然存留在那些很久之前就遗失了的情书当中。

这些信件存在本身就是个奇迹了。卡夫卡去世时只发表了几篇故事。作为一个完美主义者,他留下了严格的指示,要求将他所有遗留的文稿和作品烧毁。据称他去世前亲手销毁了自己将近90%的作品。

但握有他大部分文稿作品的布洛德和迪亚曼特都对这些要求不予理会。布洛德陆续发布了《审判》、《城堡》、《美国》和大量从卡夫卡书籍和日记中摘录出的书籍。这些遗著使得他被当做那个时代最杰出的文学大师,连他本人也成了一直吸引学者们的议题。(按照凯西·迪亚曼特的说法,在过去14年里,每10天就有一部关于卡夫卡的新书出版。)迪亚曼特说:“卡夫卡真的很伟大,他真的是个非常了不起的人,他把文学当成一种修复世界的手段和艺术形式。他并不是觉得自己的作品能做到,而是认为这应该是文学的目标。”

但其他许多作品仍未出版。除了盖世太保毁灭性的没收之外,卡夫卡许多文稿在50多年里都是诉讼争夺的对象。布洛德1968年去世时仍保留着卡夫卡的文稿,随后以色列国家图书馆和布洛德秘书(很可能是他的情妇)伊斯特·霍弗的后人都声称自己享有这些文稿的所有权。八月,法院最终判定图书馆胜诉,这些文件逐渐被存档并向公众开放。

这批文稿当中还包括将近70封朵拉写给布洛德的信,其中的内容很可能具体描述了搜寻朵拉被没收信件的细节以及对他们两人都深爱的卡夫卡的缅怀。迪亚曼特希望这些文稿能在年底之前对外开放。(她在一封邮件中写道:“一旦它们向公众开放,我就会飞往以色列阅读这些文稿。”)

“这些[信件]将包含大量关于卡夫卡的细节,”迪亚曼特指出。“从迷恋卡夫卡的女性的角度上来说,我认为他们在[朵拉的]日记解读出的语态、生活琐事以及各个层面上的内容将会对卡夫卡相关的[学术研究]发挥重大作用。”与此同时,这些信件将可能有助于追踪纳粹多年前藏在掩体、墓穴和地下通道中的其他文件。

1998年,迪亚曼特与圣地亚哥州立大学合作,启动了“卡夫卡项目”,并得到了卡夫卡的遗作作为支持。该项目的使命是继续马克思·布洛德和朵拉的搜寻工作,追踪这些遗失的著作。在过去二十年间,迪亚曼特曾在柏林和布拉格搜寻纳粹的文档藏匿处,向专家学者和国家档案管理员咨询,并深入调查了每一条线索。

2008年,为了调查克劳斯·瓦根巴赫(布洛德追踪文稿的助手之一)这条线索,她前往波兰待了六个星期,翻遍了国家档案馆,询问了所有有可能相关的学者。按照瓦根巴赫的说法,他们20世纪50年代时从警察局长那里得知这些文稿最后一次被看见是在柏林前往东方的火车上,而这正是为了躲避盟军的轰炸。但并没找到任何线索,真是一个非常非常糟糕的征兆。如果在柏林和布拉格档案馆的全力配合下,还是无法在纳粹详尽的记录中找到这些信件和日记,那也就意味着它们可能最后到了莫斯科。

“2012年的时候,[与俄罗斯的关系]已然十分紧张,”迪亚曼特说道。“我[之前]曾在莫斯科调查过,并且在莫斯科的文件里得到了大量信息。但即使是那个时候,想要继续下去也变得越来越不可能了。真是个可怕的消息。”

这简直是当头一棒。

第二年,迪亚曼特回到柏林发表新书。她举办了一场宴会,邀请了所有曾在调查时帮助过她的档案管理员和专家学者们。正是在这场宴会上,她之前的一位同事透露了一条有趣的消息。他说自己发现了20世纪60年代末期俄罗斯还给东德国家安全局的一份档案就存放在柏林,其描述恰好与迪亚曼特寻找的文稿相符,但这份档案仍未被收录,其存放地址也不得而知——说穿了,它被藏了起来。迪亚曼特得知关于这份秘密文档的消息之后,觉得这就是她毕生致力找到的那份文稿。

从2013年的那次聚会之后,她便得到了汉斯·柯赫博士的帮助,后者是推出卡夫卡信件评述版的德国作家学者,而迪亚曼特则称他为研究卡夫卡的“那个家伙”。在两个德国大学的鼎力相助之下,他们与当地政府合作,申请阅读这一档案并将其分档归类。他们现在知道这些文稿存放在哪里,并得到了有关当局的积极配合,但是尽管得到了批准,计划也已制定,却仍无法知道这一过程需要多久——很可能需要数年时间。

不仅卡夫卡的研究人员想要认真研究他写下的每一个字,迪亚曼特解释称,这些文稿还将有助于解读卡夫卡生活传记最后至关重要的一章,是“遗失的部分故事”。“卡夫卡一直被当成无力去爱的人。但事实上,他爱过许多人,”迪亚曼特笑着说道。“他很容易爱上别人,但都是无疾而终,直到遇到了朵拉……所有这些对[卡夫卡的]解读都是基于他没有美满的爱情生活做出的。因此这些书信非常重要,因为我们将认识到一个不同的卡夫卡。”

另外,身为作家的他死后还留下了大量未完成的作品。他不断改变自己的写作和思维方式,而这些信件是他最后的创作的一部分。“卡夫卡曾说过,男人只有在恋爱或者死亡的时候才能真正认清自己。在他生命的最后几年,他正是处于这两种状态之中。”我们只能想象他们在文字上的无限智慧。

迪亚曼特经常引用卡夫卡的名言,她最喜欢的就是“只要你不断攀登,就一定会有阶梯。它们会奇迹般地出现在你的脚下。” 这句话似乎非常适合用来描述她自己一生不断探索这一谜题的历程。这一新线索或许需要数年来解读,但希望一直都在,新的线索也会不断出现,转机也会随之而来。“有意思的是,朵拉和卡夫卡之间的爱情故事并没有因为他们任何一方的去世而终止,”迪亚曼特说道。“故事仍在继续。它在我身上延续着,也将通过我继续流传。”

(翻译:熊小平)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

来源:thedailybeast

原标题:Unraveling a Nazi Mystery:Are Franz Kafka’s Missing Love Letters in Berlin?

评论