按:电影《爱乐之城》对爵士乐的追忆与怀念,着实掀起了一股爵士怀旧风潮。上世纪三四十年代,爵士一度成为美国音乐商业的翘楚。陈词滥调中的“喧嚣的二十世纪”和“爵士时代”已经结束,然而我们的生存空间并未寂静下来,反而更加喧闹,音乐产品无处不在,无孔不入,以各种方式占据我们的耳朵。那么,音乐是何时、如何、又为什么变成了一件商品的?当音乐成为一件商品,我们唱的和听的,是否还是自己的歌?

音乐的商业化不但意味着要比之前任何时候在更多的地区有更多音乐,而且意味着对由于沉默、孤独、安静产生的想法和机会的侵蚀。作为声音的音乐同时操纵着高于人意识水平和低于人意识水平的东西。由于音乐是由想象力和魅力产生的栩栩如生的东西,所以大量的音乐消费产生于人们的情感,而不是对工业利益的理性反应。

音乐商业意味着,对一些音乐产业中的音乐的宣传必然要超过其他音乐,人类生活的背景环境成为营销的对象。在一个“音景”中,无论我们是否想要,声音都会进入我们的耳朵,回忆下你走过街头商家门口一只只吵闹音箱便知。

哥伦比亚大学博士,现任教于特拉华大学历史系,研究领域涵盖文化史、音乐史、美国消费资本主义等。

贩卖音乐(节选)

文 | 大卫·伊斯曼

今天的美国,音乐无处不在。从某种程度来说,音乐这件事是平凡的,因为音乐是人们进行表达的一种普遍方式。文化和时代的变化把音乐从定义和功能上进行了广泛的分类,但是有一些音乐形式是一直存在的。从情歌、催眠曲到战争歌曲、挽歌,特定的音乐风格在各处呈现出来,把那些毫无共同点的却有相同人性的人联结了起来。事实上,诗人、哲学家和科学家都曾讨论过,音乐是使我们成为不同的人的一部分原因。

没有人比沃尔特·惠特曼更能抓住在美国社会体制中音乐的重要性。美国民主派诗人写的诗都包含了精神、语言和音乐的隐喻。歌曲、歌唱、歌唱家和唱歌这样的词汇在他的诗歌中出现了三百多次;仅在他的诗歌标题中就使用了七十二个不同的音乐词汇。《我听见美国在歌唱》是他的最著名的音乐诗,现在是英语课程中主要的一篇课文:

我听见美国在歌唱,我听见各种各样的歌,

那些机械工人的歌,

每个人都唱着他那理所当然地快乐而又雄伟的歌,

木匠一面衡量着他的木板或房梁,一面唱着他的歌,

泥水匠在唱着他的……

……

母亲甜美的歌声——

抑或是以为少妇在工作——

抑或是一位女孩在缝纫或浣洗——

每个人都在唱属于她们自己的歌,不是唱给其他人听的。

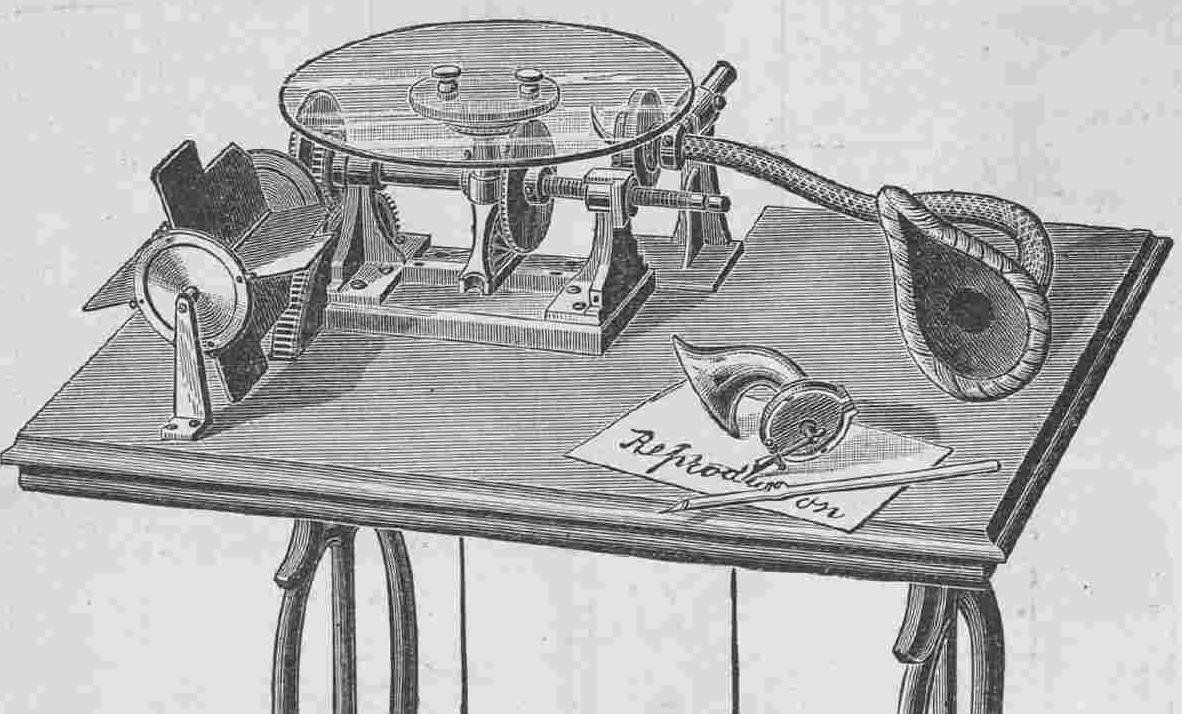

这首关于美国多元化文化和个人主义的赞歌在1860年初次发表,描述的是音乐机械化之前的那段时期。到二十世纪初期,留声机开始在美国的音乐界发挥非常重要的作用,人们从好几百页的目录中筛选出有特色的歌曲。这些歌曲来自不同的国家,使用不同的语言。与惠特曼写到的不同的是,少妇或少女们洗衣服时唱的歌已不再是“属于她们自己的歌”。

今天音乐商业已经成长到如此巨大,并且已经完全渗透到我们的文化生活中,连我们呼吸的空气中都有商业音乐的气息。CD和苹果播放器当然是平常之物,这些仅仅组成了商业的一部分。无论你是在饭店或是公寓商店,还是在足球赛半场休息时、在电影中、在电视节目中、在飞机起飞前,又或是在医院,甚至是在手术床上失去意识之前,音乐产业都与你同在。最近的一项调查显示,手机的音乐铃声已经是一个好几百万美元的产业了。甚至《祝你生日快乐》这样的歌曲也与音乐商业相联系。因为华纳音乐集团拥有这首歌的版权,所以当它在饭店或酒吧播放时,在专业舞台上表演时,在电视节目或电影里出现时,甚至在一个夏令营上被演唱时,都需要支付一定的费用。(对学校和私人家庭是免费的)

从这个角度看,音乐在今天美国人的生活中无处不在,似乎应该引起注意了。今天,我们文化中大多数的音乐产品可能都是靠机器自动完成的。此外,大部分这类音乐在一定程度上都和音乐的商业化有关,在这种音乐产业中,歌曲的价值是根据销售额来计算的,而不是文化或美学标准。音乐可能依旧具有文化和美学价值,但是这两者都不能控制音乐的商业产品。

在我们的时代,音乐成为一种商品已经变得流行起来了。和其他情况一样,这种改变掩盖了一些东西,同时揭露了一些东西。那么,音乐与其他商品在哪些方面相同,在哪些方面不同?音乐的哪些方面处于商业运转的核心?音乐作为一种商品,它的价值还存在于作曲、表演、声音或是这些东西的集合体中吗?仅仅说音乐是一件商品并没有告诉我们音乐是何时、如何、又为什么变成一件商品的。是否所有商品的功能都是相似的,或者当音乐作为一件商品时,其功能是否总是如此一致?然而音乐成为商品并不是一蹴而就的,就像牛奶的加热杀菌法。它是一个社会化和政治化的过程,越来越受到演员们欢迎的一个过程。想要明白音乐商品是什么以及如何运行的,我们需要回到商业音乐的车轮开始转动的那个时期。

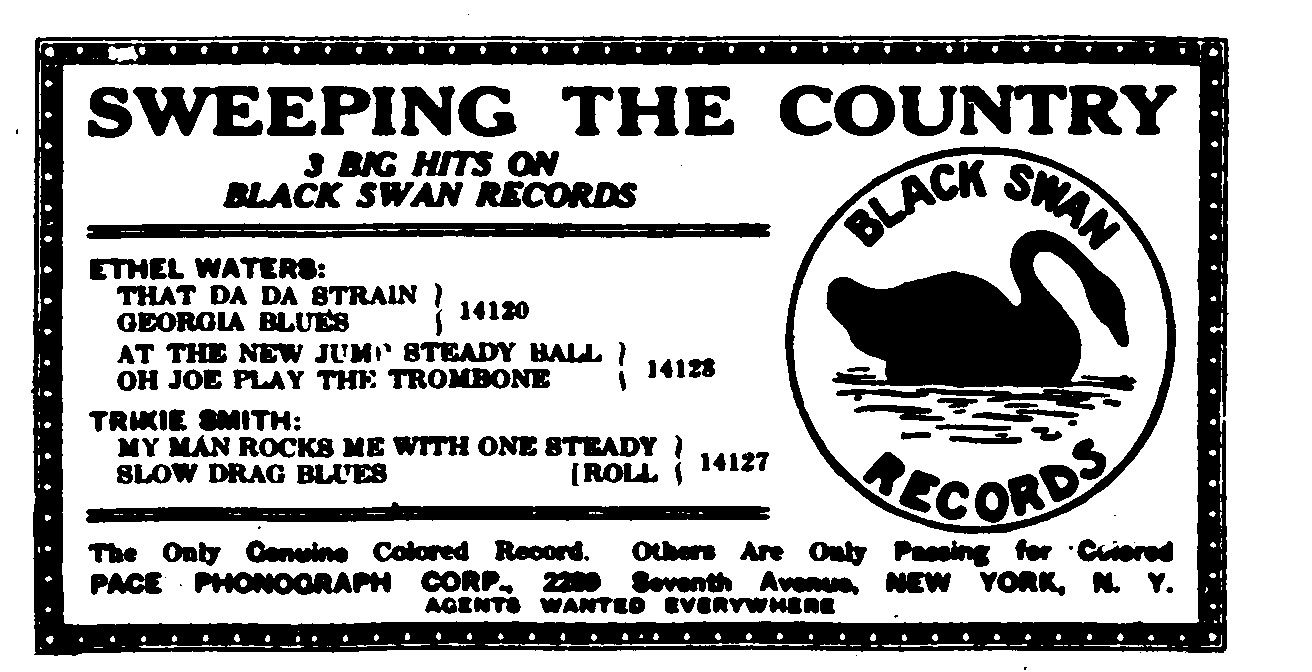

在十九世纪与二十世纪交替之际,随着现代音乐产业的成型,一种新的音乐文化浮现出来了。这种文化包括很多规范,我们现在所理解和运用的一些音乐术语,当时已经开始在全世界范围内出现。音乐产业的兴起是一个多国和跨国的现象,但是美国在这些国家中起了一个领导性的作用。出现的音乐类型包括了很大的范围,从黑人爵士乐一直到歌剧。音乐在很大程度上像其他商品一样经过了制造、营销和采购,并具有了前所未有过的多样性。然而,荒谬的是,音乐同时也正变得非物质化,这使得人们开始意识到,和音乐物质形态相联系的音乐财产权的问题。

在经济大萧条时期,新音乐文化的产生方式是非常完整的,与经济形成了互补。音乐在形式上已经发生了根本上的变化,制作音乐的技术和实践已经创立了一种与旧时相反的新的音乐文化。一方面,这个改变标志着音乐实践中的一个改变;另一方面,它意味着人们“整个生活方式”的改变。在这种新的生活方式中,音乐已经存在于学校、杂志、大街上和商业空间中,这在之前是从没有过的。音乐也融入到了娱乐商业的其他形式中——从歌舞杂耍表演到电台。因此,音乐在两个不同的市场中都发展成为一种商品。在营销市场中,音乐主要是被制作、营销然后直接卖给消费者。在附属的市场中,它作为一种能够被其他商业使用的资本在循环,它既作为一个补给,也作为一种对于其他生产商来说的独立原材料,包括在歌舞杂耍、舞厅、超市、咖啡馆、电台和电影中。音乐商业的崛起和它的影响必然会扩大新音乐文化的范围。

美国音乐文化一向以技术为基础的方向发生了转变。为了销售而写流行歌曲这一冒险的举动,带来了一批人们在日常生活中很容易演奏和哼唱的、节奏轻快的、容易记忆的歌曲。同时,歌剧和其他“传统”音乐也被以一种新的文化资本的形式去销售。事实上,一个新的音乐财源来了,比之前任何时候都有更多的选择和更多的听众。出版商们通过加强生产与消费的分离,通过以创新和具有影响力的方式去销售音乐产品,从而增加了大量的消费群体。消费资本主义增长的趋势已经体现在三个基本观点之内,这三个基本观点适用于音乐商业及其他消费经济的出现:无止境的创新,用未经尝试过的永远新颖的快感来挑逗消费者;不仅生产商品也生产欲望;承诺消费是通向个人满足的捷径。消费者认同一个观点,音乐商品可以是从自动化的机器中流淌出来的(例如录音机和唱机),和人类劳动相分离的,固定在物体上的(例如唱片和琴键),轻便的或可存放的,不受时间和空间限制的东西。曾经在家通过手工被制作出来的音乐现在成了能被买到的东西,就像报纸或裙子。与此同时,主要的音乐生产商们打的广告具有空前的攻击性,而且为了吸引零售商们和消费者们,他们采用了有创造力的营销策略来酬谢消费者的信任。在1907 年的一份具有代表性的贸易杂志告诉商人们,“通过分期付款来消费,是吸引某个阶层的大量消费者的方式。换句话说,就是针对那些不打算或尚没有能力用现金购买货物的人”。

然而,对于消费者,音乐产业传达了不同的信息,正如同一年在留声机目录中提到的那样:按月份分期付款,表明你正在采用最新的、有效的和实际的方式来节省钱以及购买物品。

音乐不是在每个方面都像其他商品那样,它的精髓在于人们听觉上的感受。声音是音乐商业交易的商品,听觉上的感受和推销商品是不可分离的。在艾萨克•谢帕德1930 年关于音乐出版的书中,他总结道,听觉环境的开发是产业的一个重要策略,“所有哼唱的和演奏的音乐都是一个巨大的阴谋策略的结果——包括大量的美元和成千上万有组织的经纪人——目的在于使你听到这个音乐、记住乃至购买。无论我们走到哪儿,歌曲发起人的努力都在于攻击我们的耳朵,因为让他们生活的气息中充满音乐是上流人士所在乎的事”。尽管谢帕德的语言过分花哨,但是他的陈述指出了引领音乐产业发展的一个重要法则,那就是人们听到的音乐越多,空气中充斥的音乐就越多,对音乐贸易就越好。正如在二十世纪二十年代很活跃的一位音乐出版商解释的那样,“只要人们听到了一首歌,那就是一种广告。如果他们没听,你就不可能去卖它”。

因此,新音乐文化的成型,改变了音乐制作被人们聆听、购买和销售的形式,并加强了音乐在文化中不断增长的影响力。一项关于人们在生活中对音乐的感觉以及音乐如何体现其功能的测试,体现了雷蒙·威廉斯所说的这一时期的“感觉结构”。

一旦音乐制造商用音乐充斥着整个社会,美国社会听起来要比早些的那一代更不同了。很多音景的改变可归因于大规模工业化和城市化造成的噪音,但是音乐也起了重要作用。不像工厂和机器的声音或吵闹的市井的声音,音乐是人们自觉积极地制造的。音乐不是另一种活动的副产品,不像工业机器产生的噪音是它们在运行中产生的附属影响。尽管关于“喧嚣的二十世纪”和“爵士时代”的陈词滥调很多,但是这种音景给予人们的影响已经被忽略很久了。在很多哲学家的思想中,无论是亚里士多德还是马克思,或多或少都承认,人是通过感觉来体验世界的。而人的感觉是以文化为条件的,因此是具有历史性的:在某个历史时期,中产阶级感觉是噪音的东西可能对于工人阶级来说是勤奋或自由的表达。感觉反映了我们的世界观以及我们的历史意识。正如马克思指出的,我们通过自己的身体和思想来感受和理解世界,感觉的发展是我们认知形成的一部分。“人在客观世界中不仅是靠理性思维,而且也靠他所有的感觉。”马克思写道。并不只有马克思一个人指出这种理论。在1880 年出版的《声音的力量》一书中,博学的哲学家埃德蒙•格尼开篇就提到:“现在,人们普遍承认,我们具有特殊感觉的器官。在外部世界对我们的不断刺激中,这些器官成为了我们与外界保持恒定联系的通道。”一段时期之后,瓦尔特•本雅明重复了这一观点:“和人类所有的生存方式的变化一样,在很长的历史时期,人们的感知方式也是如此。” 本雅明特别关心科学技术的重要性,他认为:“科学技术已经支配着人类的感觉进行复杂的训练。”

十九世纪早期,纳撒尼尔·霍桑已经抓住了工业化的影响,正如霍桑理解的那样,声音是一个可插入的现象:我们能够转移我们的注意力不去看那些我们试图忽视的东西,但是无论我们是否想要,声音都会进入我们的耳朵。因此,对听觉环境,也就是“音景”的控制就变成了真正具有社会意义和政治影响的事情。在十八世纪,用“狂暴音乐”或“瞎闹音乐”做坏事的人把音乐和噪音作为一种有组织的挑衅的方式。在十九世纪的法国,不同村庄之间以及宗教与世俗之间的言论及权利的纷争,是靠乡村的钟声所代表的政治意义来斡旋的。

二十世纪早期,随着音乐产业重新统治了美国乐坛,声音被以新的方式赋予力量。音乐可以使人舒服、使人高兴,但它同样也可使人心烦、使人分心。音乐商业持久的发展不但意味着要比之前任何时候在更多的地区有更多音乐,而且意味着对由于沉默、孤独、安静产生的想法和机会的侵蚀。音乐商业意味着,对一些音乐产业中的音乐的宣传必然要超过其他音乐。为了忽略那些不在市场销售的音乐产品,音乐产业界会努力使此类音乐不被人看见(甚至不被人听到)或成为不合法的。

事实上,基于声音的市场营销给了音乐产业独特的空间延展性和远远超过其他任何产业的渗透性——无论从空间上、地域上还是社会性上说。无论何时何地,只要有声音的存在,那么人们就在“消费”音乐产品,这是围绕在一个国家各个地区各个阶层的人们身边的一种现象。结果,音景本身成了营销的领域,作为声音宣传的广告牌也开始出现在道路两旁,并很快变得普遍。正如二十世纪二十年代电台广告讨论中所说的那样,作为声音的音乐同时操纵着高于人意识水平和低于人意识水平的东西。现代商业乐坛不仅仅用商业去使人愉快,而且要产生特别的效果。正如奥利弗·温德尔·霍姆斯所指出的,如果饭店的音乐没有起到任何效果,它将会被抛弃。

音乐的大规模生产、音乐产业的长期成功依赖于消费。由于音乐是由想象力和魅力产生的栩栩如生的东西,所以大量的音乐消费产生于人们的情感,而不是对工业利益的理性反应。当这和大量的宣传和重复收听结合起来,结果形成了看似平常实则非凡的现象。音乐产业的发展,加速结束了人们先前所认识的音乐文化。近近几十年之内,这种改变像歌曲产生的变化一样彻底,音乐的生产和消费之间在空间上暂时的分离已经普遍化了。正如大众对音乐转变所预期的那样,声音商品的标准化模糊了一个事实,即涉入环境中的每一件音乐商业中的产品都代表了介入文化的积极活动,这种活动使这种音乐超越其他可能的一切音乐。

作者: [美] 大卫·伊斯曼 译者: 左丽萍/周文慧

世界图书出版公司 2017年4月

……………………………………

评论