巴尔蒂斯 《壁炉前的裸女》

清晰的感觉,穿只在最近才永远折叠进历史的老式法国罩衣的儿童,天花板很高的房间、巴黎的街道、城堡,仔细检查一下,巴尔蒂斯的写实主义结果成了抒情诗的幻象和一个复杂的谜。和他童年的良师,《杜依诺哀歌之五》中的里尔克一样,他也在追问,在蓓蕾、花朵、种子的循环中,我们到底是谁。我们“从未满足的意志”像江湖艺人一样把我们投掷到厌倦的沉思和休憩之中。

里尔克在沉思毕加索的《江湖艺人》,而毕加索在购买巴尔蒂斯的《儿童》(1937)并留给卢浮宫的姿态中,似乎蕴藏着对里尔克的《致敬》的某种刻意的回报,说明了三个“站立”符号的亲缘关系,存在的“存在”。巴尔蒂斯的青春期是里尔克的“无形的蜜蜂”,从书本、白日梦、模棱两可的憧憬、对窗外树木的凝视中汲取养分,时辰到来,这些营养将像普鲁斯特一样成熟,那是心灵的必需品。最后,是巴尔蒂斯的敏感使他的画获得了独特性,他所关注的品质,感官上的微妙和大胆,他所创造的张力、难以言喻性、歧义性、体积、光、难以捉摸的运动的和谐。

在希腊文中你总能发现一种与世界保持亲密接触的全部感觉的流动的叙述,相反,在拉丁文中你发现的是习惯于用修辞惯例取代诚实和直接感知的迂腐。巴尔蒂斯拥有希腊人的完整性。

他拥有天真画家的直接。毕加索的人物全都是演员,戴着面具,他们是中介人,就像毕加索本人一样,介于真实和幻觉之间。皮埃罗,给艺术家做模特的女人,俄国芭蕾,即兴喜剧主宰了他的全部作品。在巴尔蒂斯那里,这种演员和戏剧的主题从未出现过。他对它的抵抗中存在着巨大的诚实。他的传统屹立在鲁奥、布拉克、毕加索、克利、恩索尔以及许多把行动当做隐喻、把艺术当做舞台的画家之外。

我们在巴尔蒂斯身上也没有发现任何神话特征的引用。没有维纳斯,没有达那厄,所有诸如此类的女孩。甚至他的猫和侏儒也不是从民间传说或神话中来的。他不属于文艺复兴。他的作品是一种发明。每幅画都是一项发明,不是一种技巧的应用。每幅画都是与其他画家的想象性的对话,《窗》与博纳尔,《农场》与塞尚,《起居室》与库尔贝,《梦》与夏尔丹。《大山》是与库尔贝的《暴风雨后的埃特勒塔悬崖》的一次对话。在这幅画中,前景中的少女以卡夫卡《变形记》结尾时格里高利·萨姆沙健康的妹妹那样的柔软舒展着肢体。

“现代艺术家”这个术语就连一个严格的临时意义都从来没有过;从一开始它就指定了一个图腾崇拜的氏族,一个人是否属于它取决于一组带有尚需描述的部落寓意的规则。巴尔蒂斯是一个临时的乡下表亲。例如,赫伯特·里德爵士,宣称斯坦利·斯宾塞不是一个现代艺术家。我们记得,布朗库西为了取悦一个协会,不得不重画了乔伊斯的画像,因为对于他们的口味来说,它不够现代。这就像要求莎士比亚更文艺复兴一点一样。我推测,巴尔蒂斯因为极其原始而一直被排除在该氏族之外,因此他一直留在无法归类的杰出者行列,就和温德姆·刘易斯、斯坦利·斯宾塞和天才知道的其他什么人一样。现代性因为轻视它的反叛者而告终结。

巴尔蒂斯 《黄金岁月》

巴尔蒂斯和斯宾塞彼此启发。斯宾塞无畏的宗教背景(古怪的,布莱克式的,英国的,班扬式的,与复杂元素相和谐的无法摆脱的天真)类似于巴尔蒂斯那专有的、保密的、清晰的心理学。两个画家都表达了物质世界中的一种感官快乐,那是公开的享乐主义,是想象力超越了批评的敏感性:斯宾塞的画中光在一面砖墙上擦过的方式,巴尔蒂斯对木工和建筑的尊重。巴尔蒂斯和斯宾塞都把画布表面提供给我们,把它作为自然纹理的一种模拟,而不是对颜料的模拟。在毕加索、凡·高,乃至波洛克的《归谬法》,都是对颜料的模拟。区别是在哲学上的,甚或是宗教上的。斯宾塞的锯子、铁制品、人体的图像材料的再现是不带有新古典主义惯例的权威的,水壶、晾着的衣服、明火中阴影的位置,这些都类似于巴尔蒂斯对写实主义的回归,它属于一只需要细节精确性的成熟的眼睛。

在庇护人和艺术家于19 世纪初期分裂之后,我们还必须研究现代绘画中对“主题”的选择。甚至为装饰房间而准备的作为档案的画像或作为情感的风景也无法在视觉艺术的这个新环境中幸存下来。这种变化也是趣味上的一个变形记。马尔罗有自己的理论:艺术成了一种绝对,从戈雅开始,绘画只拥有作为见证的权威性,它在一种意义上疏远了(教堂和宫殿),但在另一种意义上却解放了它的命运。

巴尔蒂斯的青春期有一段历史。启蒙,从人性中去除惯例的硬壳,发现童年是一生中最有激情最美丽的时光。卢梭、布莱克、乔舒亚·雷诺兹、庚斯勃罗、沃兹沃斯。凭借《美丽年代》,孩子们(在一种弥漫的、无形的革命中)在近古以来的西方文明中第一次进入了自己的世界,而我们开始(在普鲁斯特、乔伊斯那里)拥有了对他们的世界前所未有的戏剧性叙述。

亨利·詹姆斯的《螺丝在拧紧》是儿童与成人的内在世界的小规模边境战。詹姆斯用象征追踪了两个王国之间的严重误解。这时,探测其他文化的人类学家认为自己是在研究“人类的童年”,这是有意义的。巴尔蒂斯是当代的纪德和亨利·德·蒙泰朗,他们与傅立叶和沃兹沃斯一样,正试图安置儿童随机无序的精力。

巴尔蒂斯的青春期是一个永不结束的下午,阅读,玩纸牌,做白日梦,我们获知,就像来自《呼啸山庄》(他曾为之插图)中的一个可以不可穷尽地沉思的主题,他以自己的方式阅读的一本阴郁、疯狂的小说。吸引了巴尔蒂斯的想象的是孩子们创造一个次级世界的方式,一个他们有能力在上面做鲁宾逊、填充它所有周界的情感岛屿。这个次级世界有自己的时间、气候、习惯和道德。

我在巴尔蒂斯那里唯一能发现的时钟是在赫希杭博物馆《黄金岁月》的壁炉架上,它的钟面超出了画面。巴尔蒂斯画中的儿童没有过去(童年吸收了一个还无法请教的记忆)也没有未来。他们在时间之外。

现代法国文学以英美文学所没有的方式对童年和青春期发生了兴趣。法国人在儿童身上看见的不是纯真而是有经验的头脑。蒙泰朗把儿童看做一个需要父母保护的受到威胁的族类。纪德的理解有相似之处,不同之处在于他认可从天真向成熟的转变。在阿兰·富尼耶、普鲁斯特、科莱特、科克托那里,儿童居住在一个以酷似艺术家的天才所激活的想象性王国里。儿童生活在自己的心灵里。

波德莱尔把天才看做童年的持续和完美。法国人中有这样一种感觉,他们认为成年是从儿童的灵性的衰退。我们美国人把儿童和成人相对比,就像无知相对于有知,单纯相对于经验一样。我们不夸奖实现了目标的儿童。他们没有驾照,没有钱,没有性的情感(他们在性方面是被禁止的),没有真正能做的运动,没有权力。巴尔蒂斯的儿童和猫一样自满,和静止一样完美。我们把心和脑的完善推迟得太久了,以至美国儿童的精神旋律,或者是糟糕的习惯,也被永远耽搁下来。美国的写作和艺术使儿童成为成人世界中的演员(马克·吐温,塞林格),而不是自己世界中的真实存在。

巴尔蒂斯 《圣安德烈贸易通道》

巴尔蒂斯的绘画中那些内心孤僻、梦想着、阅读着、有色欲、自足的儿童,我们实际上根本想象不出来。巴尔蒂斯的儿童没有被迫要在他们父母失败之处取得成功,也没有被迫变得时髦、适应,或成为某某人。儿童是他们文化的造物。人性的赤裸这么快就被各种文化穿上了衣服,以至在文化之内和之间,存在很大的分歧,对人性可能的本质也是如此。我们这个世纪的希望之一就是发现一种人性,可这个希望完全落空了。

在法国,在启蒙和革命期间,对这个问题曾有过彻底和新颖的辩论。《圣安德烈贸易通道》中面向我们的建筑是马拉①的报馆,就在它的附近曾经发生过大卫和狄德罗的运动。夏尔·傅立叶调制了一种复杂的哲学来发现人性,并发明了一个乌托邦社会来容纳它,一个组织成蜂窝和漫游团队的儿童社会。可以说,成人是从这个精英行列招募来的。普鲁斯特所写的巴尔贝克的青春少女“小队”取自傅立叶,叙述者在她们之中的男性身份也同样遵照傅立叶的组织计划。圣卢普和他的圈子形成了一个小游牧部落,为雅典帮补充了“斯巴达人”。

巴尔蒂斯的色欲感是无害的,因为它是不夸张的、明确的,避免了种种的粗俗或廉价。他把弗拉戈纳尔和华托的趣味带进了我们的世纪,除了巴尔蒂斯小心的、防卫性的敏感之外,这种趣味很难生存下来。华托的女士和挤奶女工知道我们正在看着她们,她们永远处于我们之外的想象世界中。巴尔蒂斯胯部赤裸的少女通常是在注视着她们自己,在发呆出神或者幻想,有挑逗性、脆弱,但既不无知也不天真。《黄金岁月》中的少女坐着,在手镜中注视着迷人的自己,这样,正在生火的年轻男子如果转过身来,就能看见她的内衣。相反,我们看见的却是纤细迷人的青春少女正在尝试装样子的表情。

巴尔蒂斯对人物的处理方法从笨拙的原始(满脸皱纹的丑老太婆,带鸽子的男孩,猫)到性感与精确,各自不同,这使他置身于制图大师之列。他从人物的内部向外画,仿佛人物是自己画出来的。

德兰和米罗的肖像画中的心理学敏锐是莎士比亚式的:它们表明了常识意义上一幅肖像画应该如何。它们过于逼真了,令人不安。他们在这里基本上不是作为画家,而是作为女儿的父亲而存在的。大约与德兰和米罗的肖像画同期,夏加尔自己为他迷人性感的12 岁女儿拍全裸照片,那是对巴尔蒂斯的一种“致敬”和微妙戏仿,但是可以辨认出他在创新和肖像学方面的娴熟技巧。

很奇怪,维孔特斯·德·诺瓦耶的肖像(1936 年)与温德姆·刘易斯的伊迪丝·西特韦尔的肖像画很像,它的有趣之处在于它的诚实、不谄媚的逼真和姿势上的不合常规:一个课间休息的中学三年级教师。这幅画像和巴尔蒂斯的其他绘画一样表明,他接受一个极端贫瘠的主题并使之最为清晰地呈现的能力。这种丰富的节俭与本世纪的审美形成了对比,后者将人物和大地混合在一片眩惑之中。

《圣安德烈贸易通道》,巴尔蒂斯的杰作,具有文艺复兴壁画的开阔(它有十一英尺长,十英尺高),它诱使人去领会它和皮埃罗·德拉·弗朗西斯卡的《鞭笞》同样有力的含义,同时使这种理解落空。它的复制品诱使你相信它是一幅家庭内景画,非常小的那种。在一个充满意外的下午,当我在蓬皮杜中心第一次看见它的时候,我没有为它的尺寸做好心理准备。我那时刚刚见识到尚不熟悉的塔特林和马列维奇的晚期作品。

我见过伊万·普尼的一幅抽象派作品,它当时让我觉得西方设计仍需要学习俄国人的一切。突然转身,凝视巴尔蒂斯伟大绘画所带来的那种惊奇,是一种壮丽而复杂的感情。第一次我记起这街道对我是多么的熟悉,战后我刚刚熟悉巴黎的时候,我常常经过那里。这幅画那时还不存在,尽管巴尔蒂斯一定在为之做准备,那是一幅将代表他所有作品的画。在这幅画迷人的神秘里面,有着我始终没有与之隔绝的一种熟悉感,直到我站在画面之前为止。我难以想象一种更奇妙的方式在胜利中见证普鲁斯特的时间救赎理论。

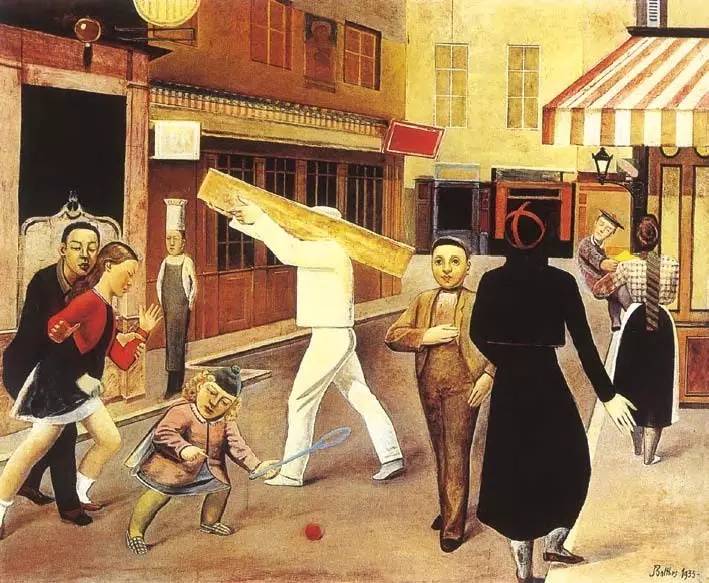

巴尔蒂斯 《街道》

另一个惊奇是注意到,这最具巴尔蒂斯风格的作品中存在的全部共鸣,使它无可争议地属于西默农的巴黎(就像《江湖艺人》那样,它所提出的里尔克式的问题,“这些人是谁?”使之与贝克特和萨特发生了亲缘关系)。同样,也存在着平凡和日常性,仿佛在说:看,世界根本不是个神秘。它显得神秘,但是你再看。八个人、一条狗和一个玩偶,就是左岸后街的本质。它美丽的陌生感完全是在我们的头脑里。带着手杖的老妇人,那个一溜烟跑出去买东西的门房,能够告诉你有关这些人的一切。她是那种恶毒的老鬼,是她把最好的信息提供给了迈格雷(西默农小说中的巴黎警局督察长)和让维耶。看这幅画就如同迈格雷在熟悉一个街区。我们从后面看见的人物(一幅自画像,让·莱马里在他给巴尔蒂斯写的前言中说),正在从面包师傅的房间中出来,他是这个地方的标准类型。迈格雷会怀疑他所有不负责任的行为、波希米亚态度和四海为家的恶习。左边的人,正在整理他的裤子,右边上了年纪的侏儒,是标准的西默农式角色。这条街道的居民也属于贝克特,在施本格勒理论和字面意义上,贝克特的“莫莉”和“侍从戈多”是与这幅画同时代的。

这些侏儒似的造物,是巴尔蒂斯之谜中最可解的部分,他们不是讽刺,不是象征,也不是原型。他们纯粹是畸形的身体,巴尔蒂斯给他们一个位置是为了磨炼他对世界的肉欲趣味。没有怪物,阿波罗是乏味的。

巴尔蒂斯更早的1933 年的城市风景画《街道》(有几个版本)以更为戏剧化的方式呈现了《圣安德烈贸易通道》的主题——街道上的行人心事重重,封闭在自己内心之中,没有注意到彼此的存在。《街道》和《通道》都坚持强调,在注意力的沉睡之中,只有艺术家的眼睛是醒着的,以形象的最为古老的含义,这眼睛为绘画作出了一个基本的定义,十分明显但格外重要的定义,那就是“看见的东西”。

除了最初和最近的时代,我们能够对所有时代视觉领域的形象模拟作出即便不够精确但也是合适的解释。我们相信贺加斯②或戈雅存在于一个历史中,一个图像传统中,一种我们能够成功地进行研究的人类学中。我们对史前壁画或者巴尔蒂斯就没有这种信心。我们对阿尔基洛科斯③的确切意义也同样不确定,就和贝克特与乔伊斯一样。一种意义的模式已经丧失,另一种模式则选择了超越我们所接受的参考框架,以扩大自身。

在两幅有关街道的绘画中,在人物的互相无关联方面,首先存在着一种荒诞的悲剧性。《街道》中有两个青年人在游戏般地扭打,没有意识到他们看起来像是在强奸,也许完全没有意识到伪装在他们游戏中的情感力量。他们像室内画中的青年一样,姿势中带有象征主义的色情的暗示、暧昧与试验性。在科克托和普鲁斯特那里也存在着同样无目的性的模糊性:马塞尔和阿尔贝蒂娜之间的爱情场面是最为纯粹的巴尔蒂斯式的。这些年轻人就像彼此掏对方内脏来游戏的小猫。它们的爪子是缩回去的;我们相当肯定它们不知道自己在做什么,尽管大自然肯定知道。对于巴尔蒂斯画中的街上行人,自然又知道些什么呢?年轻人玩性游戏,一个厨师在街道边漫步,一个小女孩在玩网球拍和球,一个木匠扛着一块板子穿过街道,一个男孩在走路,姿势就像游行队伍前面的乐队指挥,他的脸因为内心的专注和惠廷顿④式的抱负而痴迷。一个衣着整齐的女人踩在路边石上,好像在做白日梦;一个穿围裙的母亲抱着穿水手服的孩子在读传单,姿势笨拙得就像腹语表演者的傀儡。他们身上有一种奥斯卡·施勒玛尔⑤卧式人物和铅锤线的平衡。

巴尔蒂斯 《窗》

确实,如果有人告诉我们,我们正在看木偶,我们的眼睛马上就会装上弦,注意到那些直接悬在头上、手腕上和脚踝上的垂直的线:一种形而上思想。我们想起了里尔克在《杜依诺哀歌》中的木偶和天使的象征,空虚和充盈,命定者和命运本身,我们想起了基里柯、艾略特、庞德、叶芝、彼得鲁什卡芭蕾、恰佩克、贾里、卡拉、恩索尔、温德姆·刘易斯的玩偶、稻草人、傀儡的图像。这些有知觉的傀儡居住在两个并存的世界中:他们留恋(朦胧的留恋是巴尔蒂斯半数作品的主题),他们被命运“抛掷和扭曲”(里尔克第五哀歌中的话),就像毕加索蓝色和玫瑰色时期的人物。

巴尔蒂斯人物画中的人物在忧郁地沉思、注视着自己的内心、耐心忍受着即将降临的一切,如果这种模式是存在主义的受难,在这种意义上,他的人物都置身于炼狱之中,那么,他的风景画则是他对天堂的想象。那里只要有人物,就都是活跃与欢欣的。

什么是巴尔蒂斯?是色彩上的蓝色和玫瑰色时期,并从蒙马特移植到了圣日耳曼和圣奥诺雷区?还是里尔克与科克托时代的库尔贝?最为确定的是,他是一位让法国精神的想象使之更为微妙与灿烂的艺术家。

注释

①马拉(Marat,1743—1793),法国大革命时期雅各宾派领导人之一、国民工会代表,创办《人民之友报》,参与领导推翻吉伦特派的起义,建立雅各宾专政,被刺杀。

②贺加斯(Hogarth,1697—1764),英国油画家、版画家、艺术理论家,作品讽刺贵族,同情下层人民,代表作有铜版画《时髦婚姻》、《妓女生涯》,理论著作有《美的分析》。

③阿尔基洛科斯(Archilochus,公元前675?—公元前635?年),希腊诗人和士兵,最早的挽歌对句诗和个人抒情诗作家,其著作留传下来甚多。他是第一位有作品留传下来的希腊作家。

④惠廷顿(Whittington,1358—1423 年),英国商人,三次任伦敦市长,传说原为穷苦孤儿,因摩洛哥鼠害甚烈,国王高价买了他的猫而使他成为巨富。

⑤奥斯卡·施勒玛尔(Oskar Schlemmer,1888—1943 年),德国画家、雕塑家、舞台设计师。出生于斯图加特,曾任教于包豪斯学校。

【译者导语】

盖伊·达文波特(1927——2005),美国作家、诗人和艺术评论家。曾任职于肯塔基大学,1990 年退休。

巴尔蒂斯(Balthus,1908——2001),法国画家,在20 世纪仍保持欧洲风景画、静物画、主题画和肖像画的传统,构图带有超现实主义趋向。出生于一个波兰艺术家家庭,父母婚后迁居巴黎。其父是画家、艺术史家和舞台设计师,其母也是画家。1917 年父母离异,他往返于德国和瑞士之间。此时,在母亲的朋友、诗人里尔克的鼓励下出版了一本关于迷路的猫的故事图画书。1924 年在作家纪德的帮助下,返回巴黎学习绘画。不久开始接受委托,绘制舞台布景和肖像画。1934 年在巴黎举办了首次个人画展之后,其绘画风格日益神秘、严肃和富于诗意,题材主要表现荒寂风景中的孤独人影以及寂寞的少女。1956 年在纽约现代艺术博物馆举办展览,获得成功。代表作品有《街道》、《吉他课》、《大山》、《特丽萨》、《忍耐》、《地中海的独桅艇》、《圣安德烈贸易通道》、《壁炉架前的裸女》、《金色的中午》、《玩牌的人》等。

“我是个笨拙的诗人,”达文波特说,“但是个熟练的散文家。”他继续发表诗歌和翻译诗歌,他的写作生涯实际上是从诗歌开始的——他的诗集《花与叶》出版于1966 年。“它没能吸引任何人的注意,这让我确信我应该尝试写散文。”从此,他的小说让他闻名于世。它们不是常规意义上的小说,而是他所谓的“历史和必要的虚构的汇编”。有些历史是艺术史,有些“必要的虚构”是阐释。他还撰写论文。他以讽喻式的措辞所写到的巴尔蒂斯是最能吸引当代诗人的一位画家,这也是对诗歌的间接打量。在被问到他最喜欢的艺术评论时,他开列的清单是,“龚古尔兄弟论北斋和广重,马尔罗论戈雅,阿德里安·斯托克斯论杜乔,格特鲁德·斯坦论杜菲和毕加索,休·肯纳论温德姆·刘易斯,玛里琳·阿伦堡·拉文论皮埃罗·德拉·弗朗西斯卡的《鞭笞》”。

编辑 ANGIE

选自江西美术出版社《诗人眼中的画家》

评论