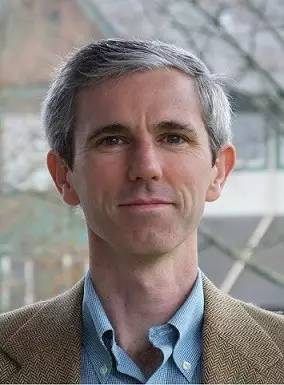

前不久,北美亚洲研究学会将2017年度现当代中国(1900年以后)研究相关的列文森图书奖授予英属哥伦比亚大学副教授雷勤风的著作《不敬的时代:中国新笑史》(The Age of Irreverence: A New History of Laughter in China)。列文森奖为纪念致力于中国近代史研究巨擘约瑟夫·列文森所设立,从1987年开始,每年度颁发一次,旨在奖励为理解中国作出杰出贡献的英语学术著作。

《新笑史》一书为解读近代中国文化史与文学史提供了全新的角度。晚清以降,近代中国历史中充斥着苦难、悲痛和无尽的动荡,然而《新笑史》却告诉我们,晚清民国也可众声喧哗,以笑来书写。笑话、游戏、诟骂、滑稽、幽默,各色笑声各安其位,在中国面临现代性的焦虑之时,“笑”提供了一种了解中国的不同路径和叙述方式。

雷勤风2002年入读哥伦比亚大学中国现代文学专业,博士期间导师为王德威。在《新笑史》之外,他曾编辑出版《文化的生意:中国及东南亚的文化企业家,1900-60》(The Business of Culture: Cultural Entrepreneurs in China and Southeast Asia),《中国的文学世界主义者:钱鍾书、杨绛和文学世界》(China’s Literary Cosmopolitans: Qian Zhongshu, Yang Jiang, and the World of Letters)等著作。

近日,文汇报特约加拿大英属哥伦比亚大学博士生姚佳琪对雷勤风进行了专访。

作为文化史学家,我不觉得这些关于笑的文化现象是小道

问:在一般文学史和历史的视野里,中国的近代史主要和苦难、斗争这些词语相关联。如同林培瑞(Perry Link)在您这本书封底所言,在中国近现代史的研究中,大家更倾向于关注沉重的问题,那么笑史的主题是如何进入您的视野的?

雷勤风:在研究生和博士生阶段,我接触到很多关于近代中国遭受战争痛苦的议题。很多话题很好,但让我感觉有些重复。虽然我们仍旧期待着更好的论述的出现,但这方面的研究已经发展得很完善了。

另一方面,这也和我个人的兴趣和性格有关,我本身就喜欢喜剧性的东西,从小就喜欢巨蟒剧团(Monty Python)和马克思兄弟(Marx Brothers),我喜欢他们笨拙荒诞又滑稽的表演,后来我开始学会欣赏他们深奥的笑话和双关语。这一切使得我逐渐对中国文学产生了疑问:在中国现代文学中,是否有类似巨蟒剧团的喜剧作品。就此我发现关于中国喜剧的研究比较少。虽然大家多少谈论过老舍、钱锺书,或者鲁迅的幽默,但我关心的是关于此的整个谱系,不仅是严肃文学的,还包括大众文化和通俗文化,从识字之人到精英、教授,还有剧作家等等。收集了一些材料后,我发现当时的幽默形式和类型非常多样化,我的研究也变成了一场发现之旅。

问:您研究时有碰到什么困难吗?

雷勤风:我想最大的困难在于我的研究需要大量的报刊和书籍的出版品。第一,我使用的材料相当多,所以跑了很多国家和地方的档案馆和图书馆,去了美国、加拿大、英国、德国、新加坡、澳大利亚,中国大陆和香港、台湾地区等等,也托了很多人帮忙,因为有些书和笑话集的印刷量不是特别多,它们只是一时流行,没有留下多少实物。第二,我们知道当时有不少口头文学、相声、滑稽戏或者其他的戏剧艺术,但是很多人都不识字,或者没有把段子写下来,也许他们在广播和留声机的唱片里留过记录,可惜抗战时期日本人轰炸了上海闸北,很多电影、唱片都被战争销毁了。现在我们能看到的文本大部分是1950年代由编辑和老大师合作之后重新编辑出版的。问题在于编辑会进行删改。所以这些出版物都只能算1950年代的文化品。

《不敬的时代:中国新笑史》(加州大学出版社,2015)

问:您在研究这些笑话和这个主题时,有没有碰到什么质疑?笑话和游戏似乎被很多人看作一种“小道”。

雷勤风:《金瓶梅》和《红楼梦》都有一些讲笑话的聚会,《镜花缘》也有好几章大家都在说笑话,所以大家都说笑话不登大雅之堂,其实并非如此。有一章我专门讨论“好笑的骂人法”,为什么在晚清民国掀起骂人热。这和报刊文化的兴起有直接的关系。以前不喜欢一个人的时候,文人会私下骂他,到了民国的时候,那些文人会在报刊上写公开信,说某某学者的书写得太差,或者互相公开讽刺,结果越吵越热闹。这种笔战编辑们都很喜欢,会很卖座,很多人会因为这些骂战去买杂志。可见有时笑话与幽默确实参与到知识分子以及普通读者的生活中去,并非“小道”而已。

不过有几次我在公共演讲中分享我的研究,现场有观众质疑我是不是把中国的家丑外扬。然而作为文化史学家,我关注的是当时存在什么文化现象,它是否重要,如果重要的话又为何重要。至于别的都是无关的考虑。我不觉得这些关于笑的文化现象是小道, 虽然不受很多人的肯定和承认,它们其实是当时的文化主流之一。它有时显得浅薄,所以虽然人人都会看到,但并非每个人都会仔细思考现象背后的问题。

问:书的副标题是 “新笑史”,您怎么看待它和主流文学史的关系,是一种颠覆、一种补充,还是平行的关系?

雷勤风:现代中国文学史和文化史的领域里对喜剧方面的研究还比较少,我觉得这方面的研究正好与主流领域的论述互补。我在第一章里举出的最鲜明的例子是吴趼人,他在写《痛史》的同时也在写《新笑史》,所以这位多产的著名作家也意识到读者群体存在多种情感的诉求。其他的学者指出,在他的《痛史》那部长篇小说里也有笑话,所以笑与痛并无矛盾,《痛史》也并非从头痛到尾。

中国文学现代性不是百分之百基于泪和痛苦

问:在您的论述中,“痛”和“笑”似乎有一种紧密的关联,我们该如何看待“笑的文学”在历史中的作用?

雷勤风:一个非常基本的出发点在于中国文学现代性的根性在哪里。我书中有一个比较浅层的观点是,中国文学现代性不是百分之百基于泪和痛苦。因为在一些其他的传统中,很多人会把现代化的过程看作一种喜剧性的过程,人生和社会在一直进步,会越来越好。我在书中第三章提出了“娱乐可能性”(entertaining possibilities)的说法,中国的未来怎样我们并不知道,也许有痛苦的一面,但也会有喜剧性的一面。痛苦的部分说不定也会引发一种荒谬感,其中含有很多反讽的乐趣。所以,不管是梁启超、吴趼人,还是其他的晚清作家,他们提出的历史观,不止是说过去受了多少苦难而流泪,或者过往太过荒谬而发笑,他们也是向前看的,所以我的新笑史的历史观,不止是往过去看,也看向未来。一般人会把笑当作对已经发生的事情的反应。但“笑”也是一种想象未来可能性的方法。

问:从博士论文到成书,其中章节发生了很大的改变。您为何最后以五种“喜剧潮流”(comic trends)作为章节主题?

雷勤风:博士论文和出版图书不同的地方在于,博士论文更像一种对材料的编写,我想我的论文也不例外。当然我的博士论文的论述视野更广,比如有一章论述战时内地、上海等地域,还有一章关于漫画、漫画杂志,一章关于电影,特别是早期有声喜剧电影,其中有很多闹剧的成分。在写书的过程中,我将论述视野缩小了一些,并以关键词作为索引,更加系统化。举个例子,在论文中我详细追溯论述了小说《何典》的接受史,小说在1920年代被五四运动的知识分子所发现。在博士论文中,这只是一个案例研究,在书中我重写了这一章,主要关注“诟骂”或者说“笑骂”的主题。这帮助我重新思考这个主题在那个历史时间点的特殊意义,也让我深入探索了一些问题,比如在当时的报刊杂志上人们如何互相咒骂,那些国外回来执教清华北大的知识分子为何在报刊上骂人,这究竟有何重要?

我觉得一本书有几种不同的读法。你可以把它当作一种娱乐、一本教材,甚至于一个智库,从中学到一些东西。另外,我想这本书也可以鼓励别人对那个时代的喜剧文化作进一步的研究。我的篇幅有限,一个人的能力也有限,但是我记录了几年来找到的一百多种幽默笑话集。我希望未来还会有人做更为充分的研究。又或者像刚才提到的《何典》,这本书的流传史是非常有趣的,不论是在1920年代的北平,或者是1930—1940年代的延安,都有读者,我也把它的版本情况放入了附录。

问:为什么是“笑话、游戏、诟骂、滑稽、幽默”这五个关键词?

雷勤风:我想要从内部书写中国的喜剧史,所以我关注一些在当时特别有影响力的关键词,所有的章节题目都是双语的,除了“诟骂”,其余的标题,“笑话”、“游戏”、“滑稽”和“幽默”,都是某一阶段可以替代英语中“humor”(幽默)或者“comedy”(喜剧)的中文词语,我点出它们之间的各种异同。 这些是大方向的引导。当然这本书是用英文写作的,我试着想要告诉读者,关于笑的这些文类在中国是怎么被定义、被模糊以及被政治化的。

在收集和组织材料的过程中,我发现各种文章段落散落四处,如何组织是个很重要的问题。我认为关键词是一个很好的办法,它将很多相似的文章写作串连在一起,所以我决定每章处理中文语境中的一个关键词。比方说“游戏”,它在晚清民国有非常明确的指向:游戏文章、游戏文字、游戏场等等。游戏场是一个新兴的娱乐地点,比如上海就有大世界、小世界、新世界,有十几种不同的世界。新加坡也有,天津也有。所以要讨论“游戏”的历史性时,它在民国的独特表现不容忽视。它的含义一直在发生变化,现在在谷歌百度里搜索“游戏”,都是电子游戏了。那个时期还有很多“游戏照”(trick photography),这些照片重复曝光,将两张洗为一张,报刊上刊登了很多,滑稽影片里可以看到这种以“托里克”(trick)拍摄法达成的画面。也有很多人在照相馆拍“二我图”或“分身像”,把照片洗为明信片,再寄给朋友。

李定夷编《滑稽魂》(1919)

问:当时像“游戏照”这样有趣的例子应该有很多?

雷勤风:对,大世界的历史也很有趣,当时的大老板黄楚九造大世界,不是为了娱乐取悦观众,而是为了他的种种补品补药做广告。换句话说,他用喜剧作为自己推销的工具。他会请很多杂耍演员、唱京戏的、唱评弹的,但是他的兴趣主要是用各种各样的方式满足观众的趣味,让观众看到他的广告。这是笑的使用性的体现。很多人想到上海,第一个就想到大世界,觉得那是非去不可的地方。有不少人曾经研究过这种机构,我们知道1930年代,大世界被青帮没收,黄楚九破产,所以到了1930年代末,良家妇女不敢进大世界。但是奇特的是,到了1940年代末1950年代,参观大世界的人次大大提高了,到了新中国以后,大世界进行了改良,赶走了妓女,改头换面, 成为政府改造后供大众游玩的场所。

用幽默来鼓励中国的世界主义

问:作为一个幽默的专家,您觉得中国的喜剧、笑的文学和西方做比较,有什么共性,又有什么特殊的地方呢?

雷勤风:现在大部分学者都想打破中国和西方的二分法,比较强调流传的过程,在这个过程中可能没有中心,或者有几个中心点,各种文本和思想通过报刊、电影、广播等不同管道四处流通。中国在近代清末民初之时,大部分做喜剧性文章的报人和作家的视野是国际性的。叶浅予画连环漫画《王先生与小陈》时,看了大量的国外漫画杂志,英国的《笨拙》(Punch),美国的《纽约客》(New Yorker)等等。他不仅熟悉国外进口的杂志,也对上海本地的外文报刊,比如《北华捷报》(North China Herald)上的漫画很有了解。所以他们拥有一种世界主义的全球观。他们有一种民主的态度,什么好笑他们都会纳入创作,这让我对中国喜剧文化有了新的看法。

当我们谈论纯文学时,这个概念其实是非常理想化和纯粹的。那么谈到喜剧文化时,是否有一个纯粹的喜剧文化呢?我认为至少在当时是没有的。所以当大家问中国人的幽默感何在、如何定义之时,我觉得这种设问是有问题的,因为自古以来就不存在一种国民性的、单一的幽默感。特别到了清末民初,喜剧文化变得特别杂。这种多样性反而是当时喜剧文化的重要特色。

问:林语堂从英语特意翻译了“幽默”一词,这与以前所提的笑话、游戏、滑稽等等有什么区别和联系?是否可以说他发明了一种笑的形式,或者从西方借鉴了一种笑的形式?

雷勤风:大部分人写现代中国幽默史,会从林语堂开始,他于1924年发明的“幽默”这个词也使用到现在,影响很大。但当时的刊物《论语》半月刊关于幽默的论述非常杂糅,它刊登理论性的文章,比如《论幽默》就有好几篇,不光有林语堂的名作,也有其他来自中国、西班牙、美国的种种关于幽默的理论。此外,幽默文学作品也很多样化。《论语》半月刊中也会刊登传统上被认为是滑稽或是游戏文字的文章。

但是,我想最出众和引人注目的文类是小品文。林语堂的一部分功劳就是将这种晚明文人的文学传统移植到了民国,改变加工,使之成为现代中国的新文类。幽默作为一个历史性的文化表现,有几点有趣的地方。一个是在语言层面,林语堂认为滑稽是过时的。他觉得这就是一种老旧的东西,他有一次将“滑稽”翻译为“trying to be funny”(试着搞笑),不是好笑,而是故意引人发笑,逼人强笑,让人感觉做作。但后来他也使用 “滑稽幽默”这样的说法,将“滑稽”和“幽默”放在一起使用。所以,虽然有的人觉得他是要用幽默来替代滑稽,但事实上他要把两者融为一体,他的表述并不是先后一致的。

我认为林语堂提出“幽默”这个词,是要打破中文语境中的困境。他认为如果只用现成的词汇,大家会误会他所提出的趣味。对幽默来说,趣味性是相当重要的。林语堂的幽默风可以算是一种文学和文化的趣味。更进一步,他要提倡一种人生的态度:你要有开放、开明、同情的心态。这不是纯粹的中国人国民性的问题,这是普遍的关乎人类的基本态度。换句话说,他要用幽默来鼓励国民用一种国际化的、全球性的视野了解自己和当前的状况。

问:但有的时候我们发现各国的笑话有巨大的不同,文化差异使得大家对于“笑点”的看法有很大的区别。

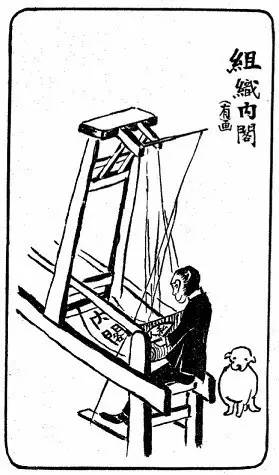

雷勤风:中文语境里的双关语、谐音特别多,非常丰富。这是一个很重要的特色,我也特别欣赏。去年不是猴年吗?一百年前可以算是猿年,中国的漫画家经常借袁世凯的姓,把民国总统画成猿猴。

中国和外国笑话的一个很大的共同点是,绝大部分的笑话都很无聊,只有少数好笑,这是我几年来研究的结论之一。不过,我想好笑不好笑的标准是随着时代变化的。比方说,现在,很多人不会觉得嘲笑哑巴和瞎子是合适的事情,就算觉得好笑也不会在朋友间承认,因为这种笑话太残忍,有歧视残疾人的意思。民国的笑话集里却有很多这类笑话。所以比起中外笑点的不同,我觉得更重要的是时代的不同。我想中国的年轻人看晚清民国的笑话也不会觉得好笑。那些对当时人物和历史现象的讽刺,除非有相当的背景,否则不会觉得有什么特色。比如他们也许完全不知道某个笑话讽刺的官员是谁。他们对那些典故并不熟悉,所以笑不出来。总而言之,比起中西方的差异,如何在历史语境下理解笑话是更关键的问题。

讽刺袁世凯“组织内阁”的漫画,《民权报》(1912.8)

问:您提到笑是一种普遍性的概念,它和世界主义、全球化有紧密的联系。在这本书之前,您主编过关于文学的世界主义以及“文化企业家”(cultural entrepreneur)方面的研究著作。这些人和概念是如何影响了你对笑史的研究?

雷勤风:传统上对笑有种偏见叫“卖笑”,妓女对人卖笑只为赚钱。有的人把这个说法加到林语堂和其他1930年代的幽默家头上,说他们都是卖笑者。我觉得这种说法和文化企业家的观念有密切的关系。因为搞幽默的人,对市场、观众和听众有一定的把握和意识。

我想到“文化企业家”这样的概念基本出于对滑稽家徐卓呆的研究。他什么事都做:学体育、创办体操学校、办剧团、做实业、写广告、做广播、录唱片、拍电影等等。他的兴趣很广,对种种文化类型和媒体具有相当好奇而开放的态度。徐卓呆在小说界以滑稽小说闻名,也写过话剧剧本和电影剧本。原来他还有个“李阿毛博士”信箱,在报纸上为读者解答生活里的问题。这个人物很受欢迎,徐卓呆将他改编成一系列电影和小说。所以他不单纯是个作家,可以说是一个文化企业家。

问:从文学的角度来说,接受美学曾经提出,作家不应该关注和满足读者需求,甚至好的作品需要反其道而行之。那么这些笑话、滑稽和游戏文章,它们的文学性是否就会弱一些?

雷勤风:我在书中对每一种文章做美学上的分析:它的美感是什么、吸引力何在等等。我见过的绝大部分当代作家,特别是中国作家,都说他们不考虑读者的需求,只为自己写作,作品完全是出于自己的灵感。但这其实也是一种市场意识。他们知道必须出于自己的灵感才可以被视为艺术家。连李白和杜甫也不是完全为自己写作,他们也考虑语言和形式上的需求和可能性,律诗、绝句的体裁并非百分之百由他们自己决定;我们要认识前例才可以了解创新。有些幽默作品走极端方向,为了吸引最多人注意而媚俗,这是所谓下流论述。我看的东西有的是这样,有的却让我们发现看似截然不同的现象其实有相似之处,还有的以巧妙的手法让我们发现普遍现象所隐藏的原理。

诈骗故事和武侠小说有共同点

问:请问您下一步的研究计划是怎样的?

雷勤风:《新笑史》所叙述的幽默在1933年的“幽默年”告一段落。这也是我提出的一种新的断代法,讨论笑史需要跟着笑的时间线走,随着游戏、滑稽、幽默的变迁走,而不是跟着其他现成的历史转折点走。我接下去会准备写新笑史的续集,从1930年代谈论到1950年代“新中国”的幽默。

问:您还在着手做骗史的研究,是怎么想到这个课题的?

雷勤风:今年8月我与同事阮思德(Bruce Rusk)教授合译的《杜骗新书》选集会由哥伦比亚大学出版社出版。《杜骗新书》是明朝张应俞的著作,讲述晚明的各类骗局。目前我还在收集材料,这是我下一个课题。

在《新笑史》的研究中我发现1920—1930年代滑稽小说的主人公很多是骗子和善于恶作剧的人。清末民初有很多骗子,上海这个最现代化的城市也充满了骗子,甚至有人写了《上海之骗术世界》这类的书籍。大都市中有很多陷阱,不仅蒙骗外地人,也骗本地人。我在收集资料的时候发现,起码有几十种这类的作品。所以骗局也可以被当作一种文类,事实上也有很多以骗局为题材的作品。有的是小说,有的是城市指南,有的是散文或者戏剧。这些作品从清末民初到解放后散见各处。

1950年代也出了一批关于骗子的书。有些是国内的骗子,有些是外国骗子,特别是以美国人为主人公的故事,比如《原子骗大王:雷诺》(1951)。除此之外,也有很多地方戏和话剧,比如老舍的《西望长安》是由一个真实诈骗案改编而成的。同时,在1950年代较为紧张的文化环境之下,作家也得改头换面。比如程小青在民国时期是侦探小说大王,到了新中国就开始写“反特惊险小说”。这也是文体的转型,非常值得研究。

在古典文学传统里也有很多关于骗子和骗局的描写。我打算把晚明和清朝作为两个重点。比如《杜骗新书》就是个鲜明的例子。它和“江湖”的概念有密切的关系。大家想到江湖第一想到武侠小说,但这也是骗子活动的范围。诈骗故事和武侠小说的共同点是:你不知道对方是谁,直到武器亮出来之后,你才知道那位好汉的身份,只有受人骗之后,你才能发现那位江湖郎中葫芦里卖的是什么药。“诈骗”是一个很丰富的故事题材,我希望从中点出中国文化与文学史上的一些新的脉络。

本文转载自公号“文汇学人”

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论