“诗是不可解释的,然而并非不可理解。”这是墨西哥诗人奥克塔维奥·帕斯爱说的一句话。这位诗人一生博览群书,他的作品一度融合了拉美本土文化及西班牙语系的文学传统,并且在1990年还凭借诗集《太阳石》荣获诺贝尔文学奖。

诗人是没用的吗?

拉美诗歌向来钟爱“生命”这样的原始主题,诗人们眷恋世界之初原始的秩序和混沌状态,相信回归是迟早的。很多读者,总会在生存危机的时刻,去接近诗歌,但读过之后又陷入某种虚无,甚至会引发质疑——诗人是没用的吗?”

对此,帕斯给出的答案是:“诗人,随便哪一位诗人,他真正讲述的东西是无法估量的。诗歌表达某些无法应用的体验。面对死亡的迷惑,或者面对生命的迷惑,同样是强大而又无用的。数学家和诗人的基本品质都是直觉。诗人区别于哲学家和科学家的是,思想与情感在诗歌中融为一体。思想体现在语句、比喻、戏剧或美术形象中。我所说的诗人,也包括小说家和戏剧家,他们同样是诗人,只是形式不同而已。”

帕斯曾做过六年墨西哥驻印度大使,这六年印度光阴对他影响很大,后来他还写了一本散文集,名叫《印度札记》。他借助自己诗意的洞察力和丰富的知识背景,向读者讲述着他眼中独一无二的印度。“在印度之行中,一个诗人与一个圣人的对话有其困难,因为一个诗人在说话前,必须聆听别人,也就是说,他使用的语言,属于每一个人,也不属于每一个人。一个圣人与神或与自己交谈,都是沉默之声。“

什么也没发生,只是太阳

眨一下眼睛,几乎没动,什么也没发生,

无可挽回,时间不会逆行,

死者已在死亡中固定,

不能接触,无法改变面容,

从他们的孤独和死亡中

无可奈何地注视我们却无法看见

死亡已化作他们生命的雕像,

永远存在又永远空洞,

每分钟都毫无内容,

一个魔王控制你脉搏的跳动

和最后的表情,坚硬的面具

将你可变的面孔加工:

我们是纪念碑--

它属于他人的、没有生活过的

几乎不是我们的生命。

——节选自《太阳石》

在帕斯的作品中,诗人的自恋倾向是自然的,这更像是一次本能的抒情,就像他自己曾说的那样,“我们每人身上都有一个那喀索斯。我欣赏打破镜子的那喀索斯。”关于这一点,我们在他之后的一本访谈录《批评的激情》中也能找到印证。他在评论拜伦的《唐璜》时说,它不是塞维利亚传奇中的放荡者,而是诗人自己。

“我们信奉的拜物教延伸到了口语里。词语在我们的机器里变成了冷冻的东西。其结果是不真实的。口语被剥去了说话人的停顿、腔调、目光、微笑、机智的手势和姿态,它就连幽灵都不如:只是一堆语言的破衣烂衫……会话不能誊写,只能写和重写。只有这样它们才是真实的,逼真的。”

写诗之余,帕斯还关注政治和社会动态。他生前对前苏联东欧的社会制度有过许多尖锐的批评,同样地,对资本主义制度也持有不少争议。他觉得,人类多面临的最迫切的问题是自身的存在受到了空前严重的威胁,环境污染、资源枯竭、核战争等等。作为诗人,他一直深信,诗人应该是这“世间博爱的镜子”,是人类社会未来形象的楷模,是“技术与市场的解毒剂”。

在《孤独的迷宫》中,帕斯结合历史、神话和社会行为,从心理学方面分析了墨西哥人的性格。他认为墨西哥人性格中最突出的特征是“掩饰”,是使用“面具”,因为他们难于判断自己是谁,所以便一直在寻找自己的身份,或者说,是在经受着一种集体性身份危机。

在帕斯眼中,美国的制度只想看到现实积极的一面,甚至从童年时代起,人们就被迫进入一个毫不留情的适应过程,一种被浓缩的,简化的形态,人们被报纸、电台、教堂、学校还有和蔼有阴险的母亲和妻子重复地纠缠,人们就像是花盆里窒息的植物,总是免不了被条条框框所囚禁。生活在这种制度下的人,似乎永远无法长大或成熟。如果说墨西哥是一潭死水,那么美国则是镜中花,水中月。这让人不自觉地联想到西班牙战争时期,社会上出现的一种无形的社会阶层,他们既不封闭,也不机械,而是对整个社会状态持有一种莫名的豁达和开放。那些脸上,涌现一种满怀希望的绝望,很具体,又很普遍。

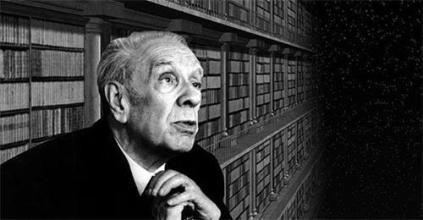

帕斯与博尔赫斯

当谈到拉美文学中的社会境况,我们不可绕过的还有另一位作家——博尔赫斯。虽然现实就像帕斯之前说过的,“在我们这些痛苦的国家,做一个作家真不容易(可能在别人的地方也是如此),尤其是,如果你是个名人,受到两种敌人的夹攻的话——也即一方面是危险的妒忌,另一方面是虔诚的仰慕,两者皆目光短浅。”,但像博尔赫斯这样的大家,依旧没有让人失望,他还是选择将心底的不安、对社会的忧虑借着文字一行行地表达出来,让世界听到拉美人的心声。

“博尔赫斯的伟大成就,则是用最少说最多。但他并不慌张。他并不像格拉西安那样,用天才之针紧紧缝住句子不放,他也不把段落转化成一个对称的花园。博尔赫斯为两种相反的至高境界服务:简朴和陌生。他经常把它们交融在一起,其结果是令人难忘的——不寻常中见自然,熟悉中见陌生。这种也许是不可模仿的技巧,为他在二十世纪文学中确立一个独特的地位。”帕斯评价道。

两位作家是在布宜诺斯艾利斯的一个古老的花园里相遇的,闲谈漫步,穿梭于潮湿的小径。他们聊起自己难忘的青年时光和自己所在的城市。

青年时代起,帕斯就在阅读读博尔赫斯,当时的博尔赫斯还未成为如此知名的作家。“在那些年头,他的名字是一群初出道者的暗号,读他的作品则是少数几位行家里手的秘密膜拜仪式。博尔赫斯是作家中的作家,我们经常通过那个年代的杂志追读他。我从《南方》杂志连续数期读到他一系列出色的短篇,这些短篇后来在1941年汇集成他的第一个小说集《交叉小径的花园》。”

过了很多年,帕斯依旧保留着那个旧版本,蓝色大理石花纹硬皮封面,白色标题字。他一直读着那本《交叉小径的花园》,默默与它的作者对话。有时候,他甚至会幻想博尔赫斯本身是一个虚构的人。

“博尔赫斯不是一位民族主义者。可是,他的很多诗和短篇小说除了阿根廷人,谁写得出?他也因为被美洲的黑暗和暴力的吸引而受苦。”

在帕斯眼中,是精神引力的法则支配着博尔赫斯的作品,恰似男子气概的拉丁人面对玄学诗人,他似乎对刀和剑的情有独钟,欣赏流氓也是他的癖好之一。而这是对他的怀疑主义,对他那有教养的宽容的一种不可缺和本能的反应。”

在帕斯的诞辰日,让我们以一首他的诗作《独白》作为结尾,祝福这位已经逝去的诗人。

在剥蚀的廊柱之下,

在梦和虚无之间,

你的名字的声音

穿插进我不眠的钟点。

你那浅红的长发,

是夏日的闪电

以甜蜜的强暴的力量

起伏于黑夜的脊背。

梦里的黑暗的流水

在废墟间涌淌,

从虚无中构成了你:

痛苦的发辫,已经遗忘。

夜色中湿润的岸边,

横陈着拍击着一片

梦游里的海洋,一无所见。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论