1890年,内村鉴三踏进东京的第一高等中学,成为了一名教师,讲授“万国史”课程。这位29岁的年轻人从美国留学归来,意气风发,希望在教育上做出一番事业。他的人生确实在这所学校里发生了重大转折,不过他没有想到的是,自己会以一个举国闻名的“国贼”身份被赶出学校。

内村鉴三1861年出生在一个武士家庭,16岁来到北海道,进入札幌农学校学习水产专业。这所学校充满自由主义气息,教员均由国外聘请,他们开设的科目除实用外,还有英国文学、心理学、英语演讲等。校长是美国人威廉·史密斯·克拉克,一位著名的自由主义教育家,同时也是一位虔诚的传教士。内村受该校浓厚的基督教精神感染,接受洗礼,成为了一名虔诚的基督教徒。毕业后,他任职于北海道开拓使机关,负责渔业行政工作。1884年,他又横渡太平洋,在美国大学留学6年。归国后,他认为日本需要大量人才来推动社会进步,因此转向教育事业。

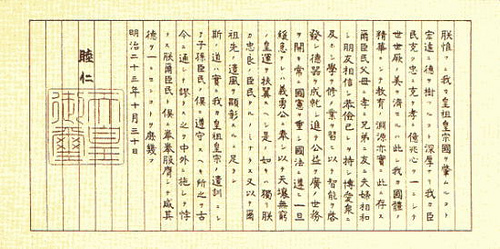

彼时的日本似乎确实有一种“日日新,又日新”的气象。就在内村鉴三当上教师的这一年,11月,第一届帝国议会召开,史无前例的君主立宪制开始运转。可是在此之前一个月,明治天皇发布《关于教育之敕语》(通称“教育敕语”),却试图将这个国家拉向另一条道路。

只有300多字的“教育敕语”,一反过去那种向西方学习、“求知识于世界”的新锐精神,转而寻找自己的特性,竭尽全力赞美“日本特色”,鼓吹日本“国体之精华”。它强调国家主义,宣扬忠君爱国思想,要求教育造就忠孝合一、忠君爱国的驯良臣民。

为了贯彻“教育敕语”,政府发布《小学校教则大纲》,要求修身教育“以教育敕语内容为基础,启发培养儿童之善良心,涵养其道德之心,传授人道之实践方法”。政府检定合格的修身教科书,也要在卷首都刊登《教育敕语》。所有学校都要设立供奉天皇、皇后“御影”(照片)和《教育敕语》的奉安殿,每到庆祝日、大祭日的庆典时,全体师生必须面向 “御影”和《教育敕语》行最敬礼,山呼万岁,再由校长奉读“敕语”,大家必须低头恭听。

1891年1月9日,内村到该校任教4个月后的一天,第一高等学校举行奉读天皇签字的《教育敕语》的仪式。奉读仪式结束后,教师和学生每5人一队在《教育敕语》前行鞠躬九十度的最敬礼。可是信奉基督教的内村鉴三认为,教徒只向上帝致敬,因此他没有向教育敕语行最敬礼,便退下讲坛。此举被视为“大不敬”,遭到了在场教师和学生的强烈指责,在社会上激起轩然大波,酿成了轰动全国的“大不敬事件”。

当时的报纸杂志竞相报道“大不敬事件”。据统计,对此事件的报道、评论达143篇,参与报道的报纸达56种之多,几乎众口一词,全部冠以内村“国贼”、“不忠之臣、”“外国教会的奴隶”之类的污蔑之词。在一个民族主义高涨的国家里,“国贼”是一个可以杀人的标签。事实上,有些愚忠思想严重的学生就给“不敬之徒”内村鉴三写信,信封里装进剃刀,要求他“剖腹去吧!”

一时之间,内村鉴三成了人人可得而诛之的“国贼”。第一高等中学将其开除,内村鉴三成为失业者。一位同事因为维护内村,也受到免职处分。失去了生活来源的内村又患上流感,雪上加霜,他年仅23岁的妻子也不幸被传染,竟然夭亡。生活困苦不堪的内村不得不辗转在泰西学馆、熊本英语学校、名古屋英和学校任教。

尽管备遭孤立,穷愁潦倒,但内村鉴三没有放弃自己的信仰,坚决不向社会低头。后来他长期为各种媒体撰稿,成为了一位很有影响力的报人。这时,他的国家已经在错误的道路上越走越远。

在教育敕语的影响下,大小官吏开口闭口离不开“忠君爱国”、“忠孝仁义”这一套。学校里天天向学生灌输“教育敕语”的思想,潜移默化地影响着一代日本青少年的单纯心灵。“一旦缓急,则义勇奉公,以扶翼天壤无穷之皇运”的想法,主宰了他们的心灵。那个时代学生最关心的话题是为天皇牺牲,成为战至最后一滴血的勇敢战士。他们响应国家的号召,疯狂地投身于日本政府发动的所有对外战争中,沦为战争的工具。

最初,内村鉴三也支持政府1894年发动对大清国的战争(甲午战争)。因为和许多知识分子一样,他认为维新后的日本是“文明”的,大清国是“野蛮”的,所以日本对大清国的战争是“文明教化野蛮”的行为,是对中国抗议的“义战”。但是甲午战争之后,他看到日本从中国攫取了大量白银、割取了大量中国领土,才领悟到战争不过是粉饰成“帮助邻国进步”的强盗打劫。因此,他称甲午战争为“欲战”——为了国家私欲的战争。之后他义无反顾地转向反对一切战争,成为了著名的“非战论”者。

在1904年日俄战争前,日本举国上下再次掀起战争狂潮,甚至那些社会改良主义者、基督教领袖也站出来支持战争。在日本对俄开战论甚嚣尘上之时,内村鉴三公开发布反战文章。他冷嘲热讽地批判“慈善家的主战主义者”们,挖苦他们“不允许奸淫,但允许流血;怜悯孤儿,但却允许制造数万孤儿”。

就这样,内村鉴三将自己推向了无数国人的对立面,再次成为“国贼”。和第一次成为“国贼”不同,这次是他的主动选择。在内村鉴三看来,对战争的态度是真假知识分子的试金石。在他任职报社的社长发表支持对俄开战的社论后,内村毅然宣布退出该报,还在该报头版头条刊出了自己的辞职信。这意味着他放弃了优越的生活条件,但是为了忠于自己的信念,他无悔无惧。

日俄战争后,作为战胜国的日本一跃成为由亚洲“强国”、世界“八大国”之一,整个社会沉浸在帝国辉煌胜利的陶醉中。日本社会对于隐居的内村充满轻蔑,同时遭到政府的排挤和打压,但内村丝毫不为所动。他作了《和平到来》一文,提出日本应该走“和平膨胀”道路,“所言和平膨胀之策,乃是以人类之观念为基础之教育普及”,“欲使世界日本化,则日本终将灭亡;若将日本世界化,则日本终将为世界之强国”。遗憾的是,这一主张直到二次世界大战之后,才成为日本的选择。

“千夫诺诺,不如一士谔谔。”近代以来,日本多次发动对外侵略战争,深受国家主义教育影响的国民积极支持战争,全国几乎上下同声,异见者则受到残酷压制。正因为这样,敢于发出不同声音的理性人物才更加可贵。尽管内村没能够阻止战争,自己也被称为“国贼”,在孤立和穷愁潦倒中患病死去,但是他不畏强权、不怕孤立、坚决不低头的精神,堪称所有知识分子的榜样。尤其是在经历了残酷的二次世界大战、整个民族付出惨重代价之后,影响了几代日本人的教育敕令终于被废止。痛定思痛,日本民众更加感到,在一个民族主义情绪笼罩的国家里,发出不同的声音是多么可贵!

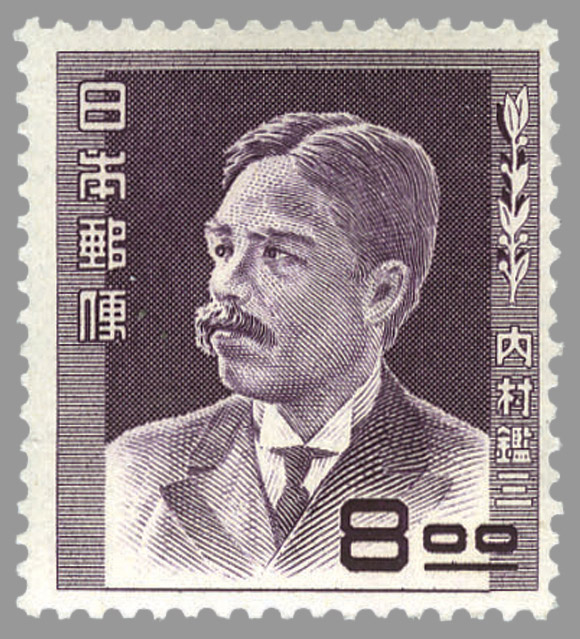

1948年6月,日本国会通过决议,宣布《教育勅语》失效。3年后,内村鉴三作为日本文化的代表人物,他的肖像被印在邮票上,流通全国。日本用此来纪念这位反战的思想家。此时他已经去世21年了,但是历史终于给了他公正的评价。

内村鉴三生前曾在东京附近的箱根基督徒暑假学校做了一场演讲,演讲稿《给后世的最高遗产》随后发表,影响广泛,至今还是日本人爱读的教养篇章。在演讲中,内村提问:如果我们不希望自己白活一辈子,想给子孙、世界留下一点痕迹的话,那会是什么?他的答案是:万人皆可为后世留下的最高遗产是“勇敢而高尚的生涯”。他用自己的一生告诉后人,什么才是“勇敢而高尚的生涯”。

(本文参考了《国家神道与日本人》一书,(日)岛薗进著,李建华译,社会科学文献出版社2015年8月版)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论