文 | 美觉BeautyNEXT

“艺术不是装点生活,而是生活的一部分。”安德烈· 尔罗的箴言,恰是当下时尚与美妆行业策略的新方向指引。

当“功能”与“价格”的护城河干涸,品牌亟需更高维度的稀缺资源。艺术不仅能瞬间攫取注意力与情感,更能沉淀深厚的文化资本——一种随时间增值的隐形资产。诚如Prada CEO所言:“商业可购注意力,唯文化能赢时间。”

从浅层合作到深度共创,如今,艺术不再是品牌橱窗背景或联名噱头,而是嵌入了产品基因、零售体验及品牌文化内核中。

01 丰盈奢侈品的品牌叙事

在奢侈品领域,最常见的就是品牌与艺术家、平台机构的 期共创。这种模式突破了过去“展览—联名—话题—收尾”的单一闭环,而是将艺术家视为品牌的战略资产之一,使他们深度介入从产品开发、空间设计到品牌叙事的各个环节。

自2015年起,Jonathan Anderson出任Loewe创意总监后,便确立了“手工艺复兴”作为品牌的 期战略核心,并通过与全球艺术家的持续共创,将这种理念落地为真实可触的产品与空间体验。从英国陶艺家Jennifer Lee的泥土渐变肌理,到日本竹编艺人今井章仁的编织 架,再到 班牙皮革匠人José Luis Bazán的雕塑式皮面处理,这些不同领域的工艺被Anderson转译进Loewe经典系列的包袋与成衣之中,不只是装饰,而是渗透到结构、肌理和触感的“筋 ”里。

同时,他将艺术家的原作直接陈设于Loewe全球旗舰店,让零售空间在功能之外,具备了“小型当代艺术馆”的文化属性。这样的做法,让消费者在触摸一只手袋、感受一块织物时,获得的不仅是奢侈品的外观与品牌标识,更是一段手工艺与文化的深度体验。

这背后的商业思维很清晰:当品牌愿意持续投资在同一个创意伙伴身上时,意味着它在建立一种“独占性的审美资源”,更能成为 期品牌记忆的建立。

不同于一次性的广告,这种视觉与文化符号的持续输出会让消费者在数年甚至十年后,依然能精准辨认出品牌的美学脉络。当艺术被嵌入到“产品—空间—叙事”的全链路中,它就不再是临时的营销概念,而是品牌视觉与触感的核心组成部分,这种整体的创意生态是竞争对手无法轻易复制的。

不过, 期共创模式虽然能够不断叠加文化资产,但它对品牌与艺术家的价值观匹配度要求极高,并且需要稳定的预算与耐心。这也是为什么很多品牌即便知道这种模式的价值,依然很难 期坚持。

Chanel也有类似于艺术家团队和展览合作的经验,并且巧妙地结合了城市的本土化。2024年7月至11月,Chanel将品牌巡回展“Gabrielle Chanel.Fashion Manifesto”带入上海当代艺术博物馆,不仅展示超过数百件香奈儿经典作品,亦专 增设“中国文化连接”板块,包括曾经合作的Chanel上海系列的一些archive作品。上海作为巡展的最后一站,展出了墨尔本和东京都没有的一件设计作品,探讨Chanel品牌与中国女性及现代艺术的互动脉络。

不仅如此,Chanel更以“Espace Gabrielle Chanel”命名,在博物馆打造综合性的艺术功能区,包括公共当代艺术图书馆、中国当代艺术档案中心、设计展厅、艺术剧场与滨水平台等。Chanel不再满足于在中国举办大型展览,而是注资于城市艺术核心文化设施,让品牌成为当地公共文化场域的合作伙伴,从而与城市文明更新共振。

02 主动参与艺术创作生态

在奢侈品与艺术共创中,另一种模式则是品牌扮演“孵化器”与“实验场”的 色,这意味着品牌不再只是艺术的使用者,而是主动介入创作生态,甚至参与艺术家的成 与资源分配。这种模式往往不以短期销量为主要目标,而是通过投资上游资源,掌握文化生产链的主动权。

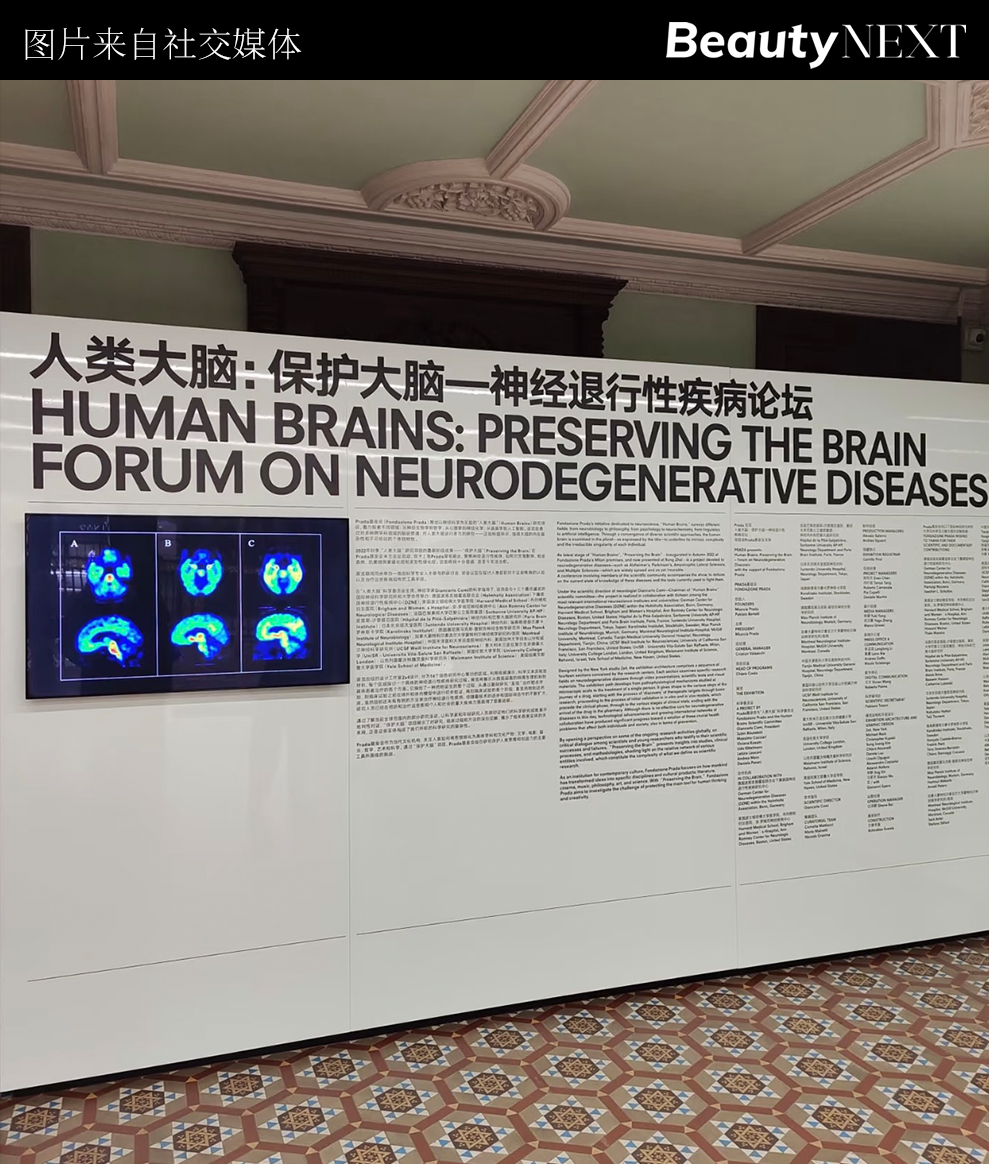

Prada的“Human Brains”项目是近年来奢侈品牌在艺术孵化与投资模式领域最具标志性的案例之一。这个项目自2018年启动,目的是支持全球神经科学与艺术的跨界研究,涵盖从学术研讨、艺术展览到出版物发布的一整套体系。由Prada基金会发起,旨在支持全球神经科学与当代艺术的跨界研究。

2023年,Prada于位于上海的Prada荣宅举办“人类大脑:保护大脑——神经退行性疾病论坛”,免费对公众开放预约参观,并定期举行由施福东教授团队成员负责知识讲解的专业导览,以进一步普及神经退行性疾病领域的相关知识与研究进展。

它不仅是一次全球巡回展览,而是一个涵盖跨学科展览、出版物及数字档案的 期平台。Prada以“人类大脑”为主题的展览,将科学影像、艺术装置和研究论文并置展示,让参观者在沉浸式的艺术体验中理解人类认知的奥秘。

正如Miuccia Prada女士曾说:“一切都以大脑为基础。没有大脑,就没有文化。没有大脑,就没有艺术。”

乍一看,这似乎与时尚主业相距甚远——神经科学并不能直接转化为包袋、服装或美妆产品的卖点。但这正是Prada的高明之处:它选择了一个与大众消费链路脱钩、却与人类未来认知高度相关的领域作为切入点,用艺术和科学交织出的叙事,为品牌注入了远超时尚表面的文化纵深。

这种转变的核心价值,在于赋予品牌一种难以被替代的精神领地——当奢侈品牌间的产品品质与价格趋同,谁能率先在文化认知上建立“高地”,谁就能在消费者心智中占据更 久的品牌记忆与忠诚度。

Prada的棋局,是一场强化认知的持久战。它以 期的艺术与学术孵化,将自身从奢侈品的红海竞争中,带入到几乎没有直接对手的思想蓝海。

03 美妆与艺术的融合

更轻盈、更日常

区别于奢侈品品牌,对于美妆行业而言,如何移植“艺术”的基因,是一个更具挑战性也更有潜力的课题。过去,美妆品牌的艺术合作大多停留在“包装联名”层面,但今天,领先的做法是将艺术嵌入到研发、体验与消费者共创中,形成贯穿全链路的创新叙事。

早在2021年,联合利华旗下的凡士林品牌就开启“Mended Murals”项目,堪称将“艺术共创”与“皮肤健康关怀”巧妙融合的典范。在巴尔的摩、布鲁克林、哈特福德等城市的街头巷尾,品牌邀请当地艺术家修复那些褪色的社区壁画。这绝不仅是简单的墙面翻新,更完成了一次精妙的“价值转化”:用看得 的艺术修复,承载看不 的皮肤健康关怀。

修复壁画本身,就是一种饱含视觉冲击与社区情感的公共艺术表达。凡士林借此不仅深深嵌入了社区文化肌理,建立起真诚的共情纽带,更将“关注皮肤健康”这一信息,以一种毫无说教感、自然融入日常生活的方式,传递给了社区居 ,成为一场集体的、可 的艺术表达与健康倡导。

在中国市场,越来越美妆品牌开始探索以更轻盈、更日常的方式,让消费者在与产品接触前,就被一种具有艺术感的审美体验所吸引,并主动在社交媒体上完成二次传播。

2024年,Aesop伊索在北京三里屯太古里店开业前,开启了“Be Nosy”特别计划,品牌用一面极具艺术感的围挡完成了“开业前的首场营销”——围挡上数个鼻子图画配合闻香装置,参观者靠近时便会喷发出香气。这个微小但互动感极强的细节,使原本只具功能性的围挡,转化为一次参与式的嗅觉艺术体验,让路人不自觉停下脚步、拍照并在社交平台传播。

这一创意首先打破了围挡的静态和封闭感,让路人和空间产生互动,同时通过嗅觉建立记忆锚点,让人不自觉联想到气味与品牌之间的联系。从商业逻辑上,这是一次对“品牌记忆曲线”的干预——消费者在正式踏入店铺之前,就已经在感官层面与品牌建立了深度关联。

更重要的是,这种互动装置天然具备社交媒体的传播性:造型新奇的鼻子图画与出人意料的嗅觉体验,会引导路人拍照、拍视频并分享到社交平台,从而将线下的短暂接触延伸为线上多次曝光,实现低成本、高触达的营销效果。

一直将艺术与人文视为品牌灵感的观夏,也在致力于探索在“白盒子”之外,让艺术与更广泛的社会现实产生关联,让人们“无门槛”地感受艺术。

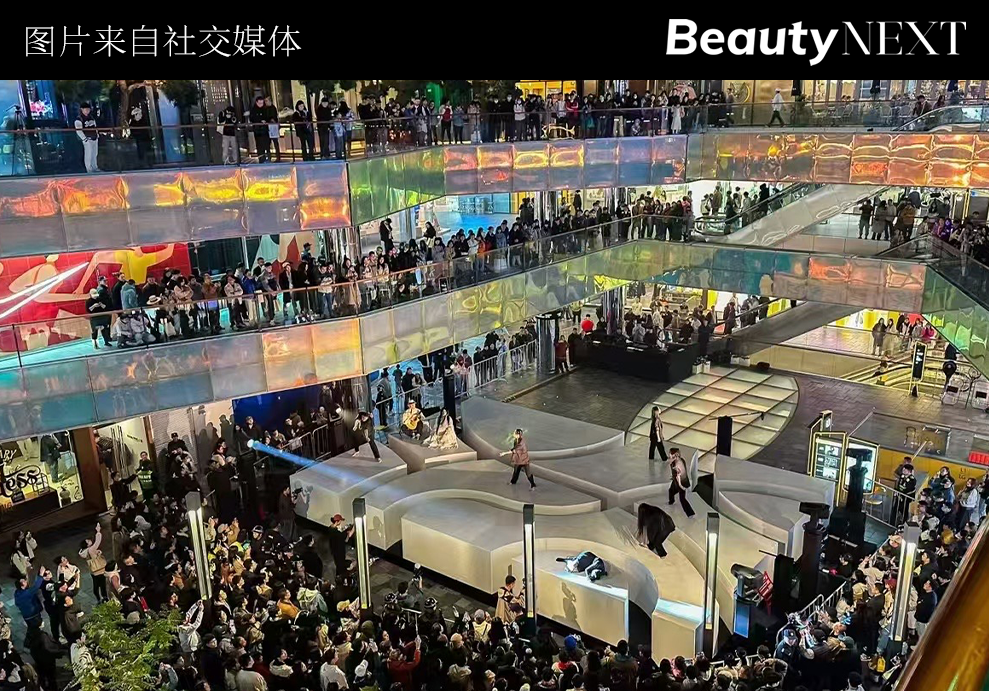

2024年10月,观夏在北京最具代表性的商业中心三里屯太古里上演了开放式露天音乐舞蹈剧场《500英里》。当天,活动现场有非常多在商场逛街、周边街区遛弯的居民参与其中,成为多年来非常难得的、能够发生在北京城市中心的公共文化事件。

以文化艺术项目填补城市商业空间的“缝隙”,观夏将文化艺术带入人们日常生活的区域中,让在场者抛开既有定义和边界的束缚,参与到观看中,有别以往需要到剧院、画廊、美术馆才能得到的文化艺术体验。

这一举动不仅模糊了“消费场景”与“文化场景”的边界,还让店空间从零售终端升级为公共文化活动的发生地。同时,街头演出的开放性也意味着超越现有消费者圈层的触达机会:即便是从未接触过观夏的路人,也会被现场表演吸引,从而被引导走进 店、体验香氛。这种“先文化后产品”的导流逻辑,强化了品牌在人们心中的生活方式定位。

在品牌传播上,这类街头艺术表演天然适合被拍摄、分享和讨论,形成了一种从线下到线上的自传播闭环。对于观夏而言,这并不是一次短期的营销事件,而是一种将品牌生活方式外化的探索——让“东方艺术香氛”与“都市文化体验”在消费者心智中建立强关联。

在美妆领域,艺术体验的核心,在于用沉浸感让消费者真正“走进”品牌。 远来看,这类活动还能沉淀下真实的高粘性社群——那些主动奔赴现场、乐于分享的参与者,本就是品牌的“灵魂用户”。后续通过会员关怀和专属新品邀约,品牌能持续点燃他们的热情,不断拉升复购与忠诚度。

有声音指出,美妆品牌塑造艺术文化资产的关键在于:一是锚定品牌核心价值,确保艺术合作与品牌战略方向一致;二是平衡艺术感与功效感,保证艺术叙事不会稀释产品专业度;三是重视本土文化融合,善用中国艺术家与在地叙事提升差异化竞争力。

当艺术不再是品牌的外衣,而是塑造商业逻辑、构建文化基因、影响消费者关系的内驱力,对于更追求短期效益的美妆品牌来说,重要的是不再把艺术当作短期噱头,而是嵌入品牌价值链中,成为 期的竞争壁垒。

而这不仅是一次营销方式的变革,更需要组织效能思维的本质转变,纳入一种新的KPI逻辑——不仅要看单场活动的数据,还要衡量它对品牌文化资产的 期贡献。

来源:beautynext美觉

原标题:艺术,如何让品牌“有思想”?

评论