披星戴月地奔波 / 只为一扇窗 /

当你迷失在路上 / 能够看见那灯光

不知不觉把他乡 / 当作了故乡 /

只是偶尔难过时 / 不经意遥望远方

李健的一曲《异乡人》成为不少北漂青年奋斗时的慰藉,生活中苦闷与彷徨仿佛是每个异乡人会遇到的。

百年前,一位来自绍兴水乡的异乡人来到了北京,他也曾度过7年苦闷的岁月,但是当他提笔用文字发出呐喊,“鲁迅”的名字便印刻在中国近代文学史上,发出革命启蒙的光辉。

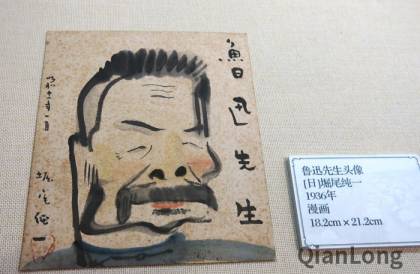

▎1936年日本画家崛尾纯一在内山书店为鲁迅作的漫画《鲁迅先生》。背面题词为:“以非凡的志气,伟大的心地,贯穿了一代人物。”

水乡人看北京:“四面都是灰土”

鲁迅对北京最初的印象并不算好。反而,北方的灰土给绍兴水乡人鲁迅留下了很深的印象。1912年初来北京,鲁迅就在日记中记下由天津坐车至北京满眼黄土的景象。而在鲁迅居住北京的最后两三年,文章中还见鲁迅记到:“微风起来,四面都是灰土。另外有几个人各自走路。灰土,灰土,……”

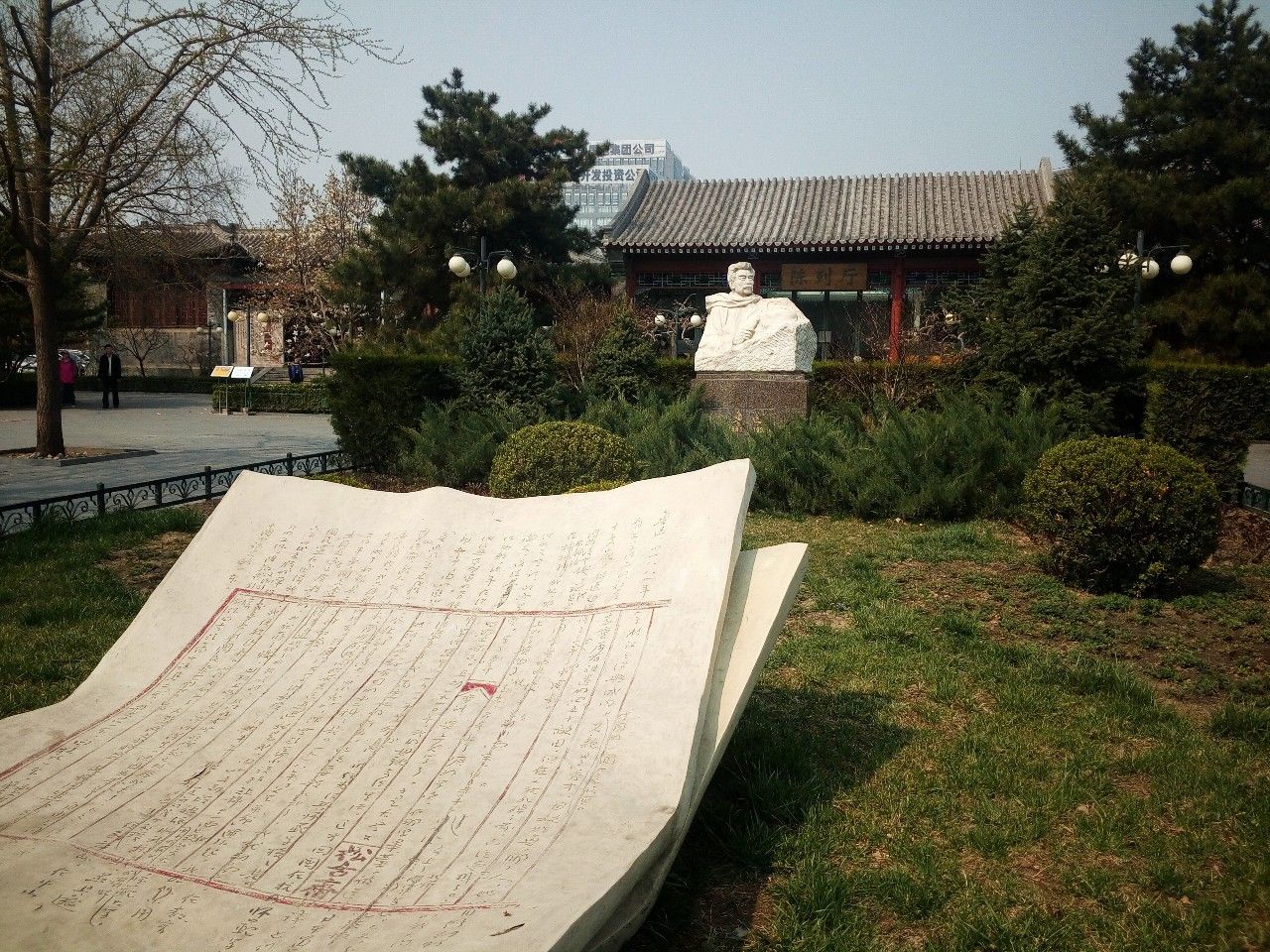

▎北京鲁迅博物馆内景

灰土的街道、拥挤的生活、麻木的路人,鲁迅笔下描绘的沉闷环境,也是鲁迅内心寂寞的投影。鲁迅随教育部从南京迁到北京供职,在教育部当职员,任科长、佥事,工作清闲无聊,反而大量时间在所居住的绍兴会馆中,做着辑校古籍、抄古碑的工作。

鲁迅曾描写当时心境,“我于是用了种种法,来麻醉自己的灵魂,使我沉入于国民中,使我回到古代去……但我的麻醉法却也似乎已经奏了功,再没有青年时候的慷慨激昂的意思了。”

北京蛰伏7年 白话创作《狂人日记》

在鲁迅勤奋抄古碑的日子里,一天,曾一同留学日本的同学、《新青年》编辑钱玄同去会馆找鲁迅,“你抄这些有什么用?我想,你可以做点文章……”。

▎北京鲁迅博物馆内的三味书屋

“假如有一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊动较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”

“然而几个人既然起来,你不能说绝没有毁坏这铁屋的希望。”听了钱玄同的劝说,后来鲁迅提笔创作了我国现代文学上的第一篇白话小说《狂人日记》,1918年以“鲁迅”为笔名首发于《新青年》。

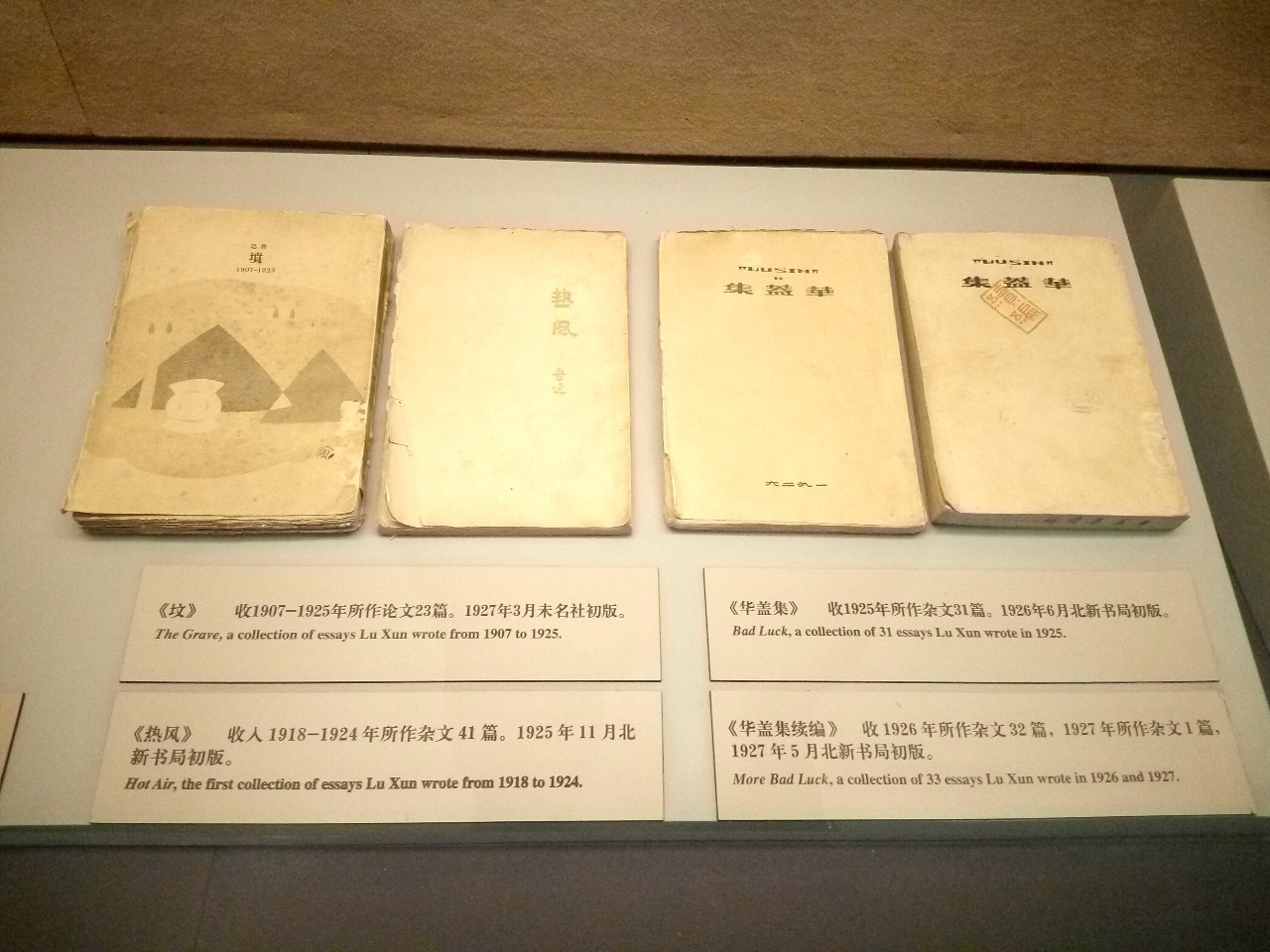

《新青年》杂志使鲁迅“青年时候的慷慨激昂”又复燃了起来,此后,鲁迅在《新青年》陆续发表《孔乙己》《药》《故乡》等多篇文学作品。

北漂14年 常去的饭馆有65家

热衷抄古碑的鲁迅,来到北京怎会错过琉璃厂?根据《鲁迅与他的背景》作者萧振鸣统计,鲁迅在北京居住的14年间,到琉璃厂480多次,购买书籍3800多册,拓片4000多枚,还有古钱及其他古董,总共花费约4000多元。未至北京,鲁迅就曾书信询问朋友:“闻北京琉璃厂颇有典籍,想当如是,曾一览否?”

▎北京鲁迅博物馆内景

逛完琉璃厂,鲁迅有时会到杨梅竹斜街的东升平浴池洗澡理发,有时便沿着铁树斜街到大栅栏西街,寻觅美食。大栅栏西街是有名的京味小吃一条街,323米的街道包罗上百种特色小吃。鲁迅不仅是大栅栏的常客,还是“美食达人”,据不完全统计,北漂14年鲁迅常去的饭馆就有65家,既有高档酒楼、西式餐厅,也不乏市井小馆。

没有手机的年代 鲁迅自诩“毛边党”

除了收藏与美食,鲁迅在北京的时候,读的书也是五花八门,从《中国名画集》《师曾遗墨》《比亚兹莱传》等美术类书籍,到《露西亚见闻记》《昆虫记》世界文学作品,再到《无产者文化论》《无产阶级艺术论》《无产阶级文学的实际》等带有革命意识的书籍等等,涉猎广泛。

▎鲁迅藏外国版画全集

▎鲁迅收藏的日本浮世绘

鲁迅读书也颇有讲究,鲁迅喜欢毛边书。毛边本是20世纪30年代流行的一种装帧方式,在装订书籍时不加裁切,阅读时得耐着性子将书页一一裁开,书边摸起来毛茸茸的。他在日本留学时与周作人共同翻译的《域外小说集》是中国第一本毛边书,鲁迅倡导毛边书,自诩“毛边党”。

▎鲁迅故居内鲁迅手植的白丁香

1925年,鲁迅迁至阜城门内西三条的一间普通四合院,度过了14年北漂生活的最后两年。

评论