每次作家节似乎都会产生富有争议的爆点,而在5月27日的悉尼作家节上,这个爆点有关种族问题。

一方面,非裔美籍布克奖得主,作家保罗·比蒂(Paul Beatty)与国家广播(Radio National)主持人,白人迈克尔·卡斯卡特(Michael Cathcart)之间展开了长达一个小时的谈话,对话非常开放,并涉及了比蒂的外貌。比蒂先用美国的故事、历史、种族话题开场,之后他显得机警异常,毫不客气地回击了那些刁难的问题。

但对话过程时不时被大声抱怨打断:对于包括我在内的很多人来说,卡斯卡特的一系列问题都显得蛮不识相,有时还很冒犯。人们的不满在活动进行到40分钟时达到了顶峰,卡米拉罗人(澳大利亚原居民——译注)Trent Shepherd 从椅子上站起来,因为愤怒而发抖,他对着卡斯卡特吼道:“看看你自己吧!”、“我希望澳大利亚白人可以看看他们自己是什么样子!”

话已至此,很多白人观众都坐着一动不动,或者只是发推特。这一事件已经成为周末热点话题,不仅在会场中讨论,甚至结束之后在酒吧里,大家还在讨论。那么到底是什么出了问题呢?

第二天,我去找卡斯卡特谈了谈,我发现他的本意和结果之间差距很大——我们接下来会分析。我还写邮件问 Shepherd 他觉得卡斯卡特当时应该怎么做,他回复道:“我希望他自己正扪心自问这个问题。”

“我们必须一起寻找答案”

节会中发生了不少把种族话题带至风口浪尖的事件,这一事件只是其中之一。

在导演 Michaela McGuire 策划组织的第一届作家节中,头条主要被有色人种作家占据,包括比蒂、科尔森·怀特黑德(Colson Whitehead)、Brit Bennett, Ellen Van Neerven、Elaine Welteroth、Durga Chew-Bose 以及 Roxane Gay。这些作者包揽各项大奖。在澳大利亚、美国及其他地区的种族关系问题上,他们的作品富有启发,贡献巨大。

这其中涉及到各种话题,但有一个话题频频出现:有色人种,解决种族主义、耐心向人们传授克服它的办法的重任,由他们肩负,而非白人。

在“坏坏女郎”(Nasty Women)节庆期间,原住民作家 Anita Heiss 谈到说,人们常常期待少数民族以及边缘群体“自己站出来解决问题”,向白人表达自己,她坦言:“这会占用你大量时间,而且伤害心理健康。”

Bennett 在一个只限有色人种女性作家参与的小组研讨中提出了一个类似观点:“白人觉得答案是居高临下传授给你的,但你要说‘不,我们必须一起来寻找答案,我要做,你也要做。’”

其实,这样耐人寻味的时刻不少,只不过比蒂和卡斯卡特的对话最具爆炸性。比蒂在场是为了推销他的书《背叛》(The Sellout),这本书对美国种族与阶层的关系提供了复杂而又矛盾、有趣却又清醒的关照和分析。这其中蕴含了很多潜在雷区,对于白人澳大利亚采访者来说,不管他多么好心好意,也不可能完美地驾驭这一切。从5月27日的这场采访来看,卡斯卡特似乎踩到了所有的雷区。

刚刚见证了这样一个例子:为什么一个嘲讽白人自由派妄自尊大的黑人作家,不该由白人宝宝来采访。

在推特上,他的提问被描述成“愚蠢”、“糟糕”以及“折磨人”。其中有位明显非常失望的女士的措辞更为丰富:“根本上是低能的”。

作为文化争议,这个事件比起兰诺·丝薇佛(Lionel Shriver)关于文化拨款的争议演讲,或者米罗·雅诺波鲁斯(Milo Yiannopoulos,美国另类右翼分子——译注)的图书出版争议来说,简直是九牛一毛。比蒂似乎没有么生气,而且绝大多数时候都表现出良好的幽默感。但房间里许多人——有色人种以及澳大利亚白人——都受到了冒犯,失望或者尴尬,这足以证明确实是出了问题的。

当一个像卡斯卡特这样的人(他是一名获奖写手)都可以如此无知地踏足这个领域,足以说明澳大利亚在理解种族问题上出现了重大缺失。

“问问你自己这个该死的问题吧,就动一秒钟的脑子。”

访谈开始五分钟,当引用比蒂书中的一句话提问的时候,卡斯卡特就已两次用到了“黑鬼”这个词。比蒂说:“只有在澳大利亚,这样的问题才会发生两次。”我身边的那些听众都已经怒火滚滚了。

然后卡斯卡特接着说,在美国这样一个“种族不平等仍然广泛存在”而且“人们还在被枪杀”的国家,讨论“美国语言的高度敏感性”似乎是很“自相矛盾的”。

“说实话,我不知道你在问我什么问题,”比蒂回答道,“我不觉得有什么矛盾的。”

卡斯卡特变本加厉地追问道:“你认为人是后天成为黑人的吗?他们需要学习知道成为黑人意味着什么吗?”

与其说比蒂听到之后很沮丧,不如说他只是感到震惊和茫然。他语气欢快地回击道:“问问你自己这个该死的问题吧,就动一秒钟的脑子。你是通过学习才知道如何做一个白人的吗?”

卡斯卡特一开始拒绝回答这个问题,不过最终他说他不是后天学习的,他说:“我成长过程中从来没有接触过任何白人以外的人,但我相信在生活中,我从各个方面学习了怎样当一个白人,我对“做白人”这样的概念没有兴趣,我是把自己当做一个人来看。我觉得我学习了如何不局限于做一个白人。”然而这没有在观众中引起什么反响。

悉尼作家节的亮点是卡斯卡特宣称自己是“后白人”,观众们的白眼都快翻出来了。

卡斯卡特之后向我诉说,他后来的发言本意是在一个无望、痛苦、伤痛的时代号召希望,但是由于缺乏关键的情境,而且是在和解周的第一天,在一个被种族问题充斥的节庆上,他的发言就无人问津了。

“大部分的澳大利亚人都有一个美好的意愿,那就是既不做黑人也不做白人,而是分享共同的人性,”他向观众说道,“我相信我们是世界的可能性的模范。”

就是在这个时候,Shepherd,一位原住民律师,从观众席中愤然而起,大声控诉。他提醒我们,自从《带他们回家》发表以来已经有20年了,但还是有孩子正在被带离家中。他怒吼道:“我希望澳大利亚白人可以看看他们自己的样子!”

Shepherd 第二天给我发了一封邮件,他说那天正好是道歉日,事件发生之前的早上他待在雷德芬社区中心,聆听着“勇敢的人分享他们被从家庭中被驱离的故事,他们被剥夺了语言和名字”,当他听到卡斯卡特把澳大利亚称为“世界的模范”时,这些故事便在他脑海中浮现出来。

“我当时还在等有人会站出来说话。”他写道,“我在想这样一个充斥着中产阶级的房间里,一定会有人站出来反对他的......当国家广播的主持人说出这种言论的时候,我们还能有什么希望呢?”

卡斯卡特告诉我,这些想法对他来说并不新鲜;他曾是一位历史学家,写过一本有关移民定居及其遗产的书。他说:“这些东西在我的内心深处,在悉尼湾的岸边旋转着,我可以感觉到,我可以感觉到失落的东西”,“当那个家伙站起来,我想,‘妈的,伙计,我理解你为什么这样做。’”对比蒂,他不是没有做好准备。“我把他写过的东西都读了,我一生中从未如此认真地准备一次采访,”他说,“我认为这本小说本身就既能刺激和冒犯到我们,动摇我们的想法,同时又不失有趣,因此直白且深入地探讨它,就避免不了要有磕磕绊绊。”

语言问题

卡斯卡特是国家广播的书籍与艺术栏目主持人,他和比蒂的对话5月30号在广播上完整播出,包括他所使用的“黑鬼”这样的字眼。

他为自己的决定辩护:他想要听众直面语言的暴力,在比蒂的书中他也是如此直面的。他解释道:“在那样的情境下,去刻意避免一些确实存在的词,有点儿惺惺作态了。对我来说,艺术新闻不需要刻意委婉。”

在那样的情境下,这是一个可以使用“黑鬼”的充分理由吗?这个问题尚待争议。比蒂自己在书中以及在采访中都表达过对于委婉语的疑虑。但是比蒂让读者面对“黑鬼”这个词是一回事,从卡斯卡特嘴中听到这个词,就是另外一回事了。

在采访中,比蒂机智地回避了对另一群体的冒犯语词:当谈及一个富有争议的笑话时,他回避了里面的一个词“亚洲胚子”(Asian slur)。他在另一个场合说道:“你是有权利(去说你想说的),但你得想想你是不是真的愿意伤害到那个听到的人,如果你真的愿意,那就是你的选择了。”

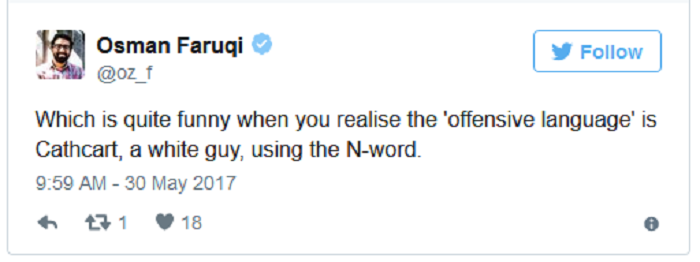

“这很有趣,当你意识到卡斯卡特是句‘冒犯的话’,一个白人说出了‘黑鬼’这个词。”

这使我们想到那个关于学做黑人的愚蠢问题,推特上已经嘲笑声一片了。卡斯卡特解释说那只是一个失败的提问而已。比蒂在过去的采访中曾经提到心理学家 William Cross,《背叛》中就有一段是戏仿他的工作,卡斯卡特说:“比蒂提到了这个心理学家的工作对他有很大的影响,所以我很希望他愿意再多谈一谈。”

他还说:“作为采访者,你当时肯定会想怎么能给机会让他多说一点,我只是尝试在比较困难的地方打开话门,好让我们都说一说。”

关于这个“哑火”的问题,卡斯卡特告诉我说它“显然是个失误”。他说:“你可能会说我问得方式很不适当,但如果房间里产生了不适和紧张,那也是应该的,是无法避免的,原因就在于这本书制造了一场紧张和充满未知的对话,这本身就是一本令人不适的书。”

在国家广播的结尾消息中卡斯卡特解释了他提出那个问题的背景,但是在直播听众面前,那样的情境还是缺失了。

5月29号,我采访了一个非白人朋友,他说这个事件“反映了白人的普遍无知”,但他认为最大的问题出自采访编排上。

他还表示:“我不认为卡斯卡特是种族主义者,或者是恶意的,或者特别无知,相反,我认为他的表现是无可避免的,像卡斯卡特这样一个上层阶级的人,与比蒂这样的一个人进行一对一的对话,要么会非常无聊,只能小心翼翼地围绕着比蒂探索的主题讨论,要么就是这种情况,他认为自己做了自己该做的,但却丝毫没有意识到在台上大谈‘黑鬼’是一件多么怪异的事情。”

对 Shepherd 来说,这个事件指向了澳大利亚更广为存在的一个问题:“在澳大利亚,关于种族的讨论是被否认的——我们似乎不去说它,它成了一堵令人不适的沉默的高墙......是不是对别的国家指指点点就是比反观自身容易许多呢?卡斯卡特对别国指点得如此厉害,却没有说出本国的事实。”

十分同情那些非白人与会者,他们要回答的问题里有“作为一个白人”这种话,我真诚地致歉!

另一位朋友用更冷酷的措辞指出:“悉尼作家节:向白人解释黑人的节日。”这的确是我参与过的最富挑战性,最激发思考的文学活动,但是她说对了:有色人种作家惹人注目地端居台上,但观众席中坐的却几乎都是白人。

我们想要学习是没有错的,尤其是那些教我们的人还被给予了回报,但事实往往并非如此。

在一群戴面纱的穆斯林女作家在码头散步却被频频抛媚眼的时刻,在一个好意的白人拦下一位有色人种路人想要拍一张多彩照片的时刻(“你在这片光线下看上去好美,我情不自禁”我听到一个男人对 Yassmin Abdel-Magied 这么说,为了让她摆姿势给他拍),在一个原住民在国家纪念日听到国家的一段历史被否认而气得发抖的时刻,很显然,澳大利亚白人需要更仔细地聆听,更努力地改变了。

(翻译:朱雨婷)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

来源:卫报

原标题:More than the N-word: how a 'tense' Paul Beatty interview raises bigger questions

最新更新时间:06/03 11:12

评论