在取得鸟羽伏见之战的胜利后,明治新政府军一路向东进发,势如破竹。但在进军北陆道途中,遭到了长冈藩的顽强抵抗。最终,长冈藩被战火夷为平地。在百废待兴之际,近邻的藩国送来了“米百俵”——一百袋大米以示慰问。藩士们盼着分配粮食,可负责长冈藩教育的小林虎三郎(思想家佐久间象山的弟子)却主张把大米统统卖掉,换来钱购买学校的书籍和教学器材。他说,现在的“百俵”将来会有成倍的回报。

这就是被日本人传为美谈的 “米百俵精神”。在第二次世界大战中的1943年,一位剧作家把这个故事写成戏剧,在歌舞伎座上演,由此广为知晓流传。正是这种“米百俵精神”,使得明治时代的日本在短短数十年里,就从东亚病夫一跃而跻身世界强国。

打败幕府之后,改革图强就成为了明治政府的主要任务。为此,日本学习欧美,开展文明开化,传布启蒙思想。兴办近代教育是开发民智的主要途径,日本掀起了兴办教育的热潮。

1872年9月,明治政府颁布《学制》,确定了普及国民初等义务教育方针,对学校设置和学校教育做出了规定。《学制》是一个庞大的国民教育计划,标志着日本近代教育的开端。与欧美国家相比,日本开始实施义务教育制的时间非常早。英国是1870年开始实施义务教育制,法国1882年,美国为1918年,德国为1919年。

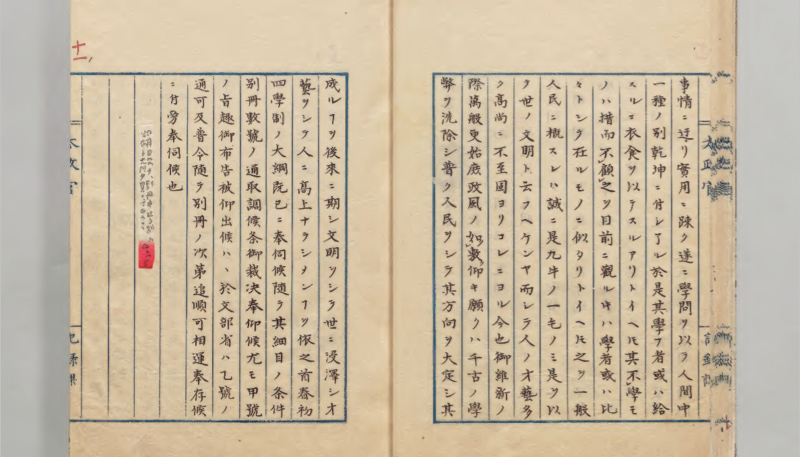

与《学制》同时颁布的,还有《关于奖励学业的告谕》。《告谕》讲述了人人“非学不可”的道理,指出“学问乃立身之资本,凡为人者皆不可不学也。夫迷途失向,陷于饥饿,家破身亡之徒,终皆不学之过也,”要求做到“邑无不学之户,家无不学之人”。

为此,政府规定了儿童的上学年龄,各年级使用全国统一的教材,强力推进小学教育,学生集体上课,并且实施升级和毕业考试。政府督促家长减少孩童的劳动负担,让子女接受小学教育。由于国家处于草创时期,财政能力非常薄弱,政府在推进教育的过程中只能征收学费。学费加重了农民负担,遭到了极大的社会阻力。因为当时日本仍然以农业为主,大部分孩子是维持家计的劳动力,上学并不是绝对必要之事。

这并没有动摇政府的意志。尤其是在岩仓使团考察了欧美各国的教育状况之后,更加坚定了政府发展教育的战略决心。在考察过程中,作为“明治维新三杰”之一的木户孝允写信告诉国内,“奠定牢不可破之国基者唯在于人,而期望人才千载相继无穷者,唯真正在于教育而已”。

岩仓使团归国后,精英阶层达成了共识:培养人才是立国之本,为了使富国强兵、殖产兴业顺利推行,必须让一般国民接受最起码的教育。从此,教育立国明确成为政府的指导思想。

政府学习法国的“学区制”模式,在全国划分八大学区,计划设立8所大学、256所中学和53760所小学。不过,到1875年,全国只设立了2.4万余所小学,入学率也只有35.4%。这主要是因为政府无力提供必要的财政支持,小学办学几乎全靠学生的学费。对于贫困家庭来说,办学和上学成了不轻的负担,许多家庭还无力送孩子上学。很多地方政府对那些不让孩子上学的村民征收“学校费”,官员也到各地巡查,有时甚至出动警察督促儿童上学。

这些强硬做法固然推动了教育发展,同时也在社会上激起了民众的不满情绪。因不满征收过重的教育税和学费,到处有捣毁学校的事件发生,甚至在有的地方爆发了反对小学的小规模农民起义。政府于是改变了策略,主要从宣传教育、改进教学内容、提高师资质量等方面吸引儿童入学。

进入19世纪80年代,明治维新的成效开始逐步显现——经济快速发展,国民经济水平提高。随着普通家庭的经济状况逐步好转,送儿童上学的家庭越来越多。从1885年到1895年,日本小学的入学率从49.6%上升至61.2%。

值得注意的是,在甲午战争之后,日本普通小学入学率急速上升。一个流传甚广的说法是:明治天皇当年下令将大清王朝的全部赔款用作教育。事实上,日本获得赔款共计约2.597亿两白银(折合日元为3.895亿元),但绝大部分被用于战争费用和扩军费用,政府只拿出了赔款的2.8%(即1000万日元)设立了教育基金,以本金和利息充作发展普通教育的补助费。

尽管相对于近4亿日元的战争赔款,教育基金的数额极其微小,但在当时,这笔钱可以建造17座八幡制铁所那样巨大的钢铁企业。日本政府坚决发展教育,宁要课本,不要钢铁。这笔费用也确实解决了日本教育的大问题。在1900年度预算中,日本政府从教育基金拨款50万日元用作市镇村立小村的设备费用及教育奖励费,并在同年的第十四届议会上通过了“市町村立小学教育费国库补助法案”,其预算总额达100万日元。这样,多年没有得到解决的教育经费问题终于开始落实。

从这时起,日本对全国入校小学生实行学费全额免除制度,实现了真正的义务教育。为了提高义务教育的就学率,地方政府向适龄儿童颁发校徽和入学铭牌,监督不登校的学童。学校将入学学生分为8个等级进行表彰和批评,甚至采取威胁强制手段,迫使学龄儿童入学。1900年,日本的学龄儿童就学率增至81.5%。

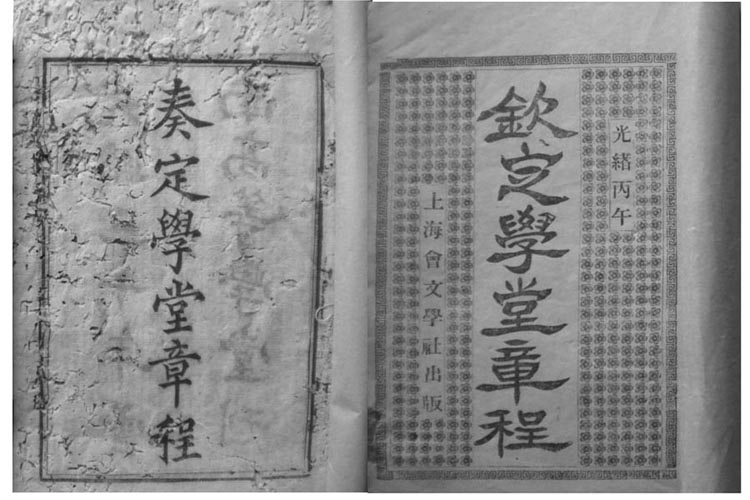

1904年,清王朝颁行新学制《奏定学堂章程》,正式实行近代教育制度,比日本晚了30多年。在同一年,日本的学龄儿童就学率已达83%。到1912年,这一数字达到98.2%,日本社会的文盲几乎完全被消灭。

在学校教育迅速发展的同时,日本的中等、高等教育和职业教育同样发展迅猛。到明治末期,日本已完全称得上与经济强国相称的“教育大国”了。彼时的中国刚刚告别皇帝、进入民国,教育的追赶之路才刚刚开始。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论