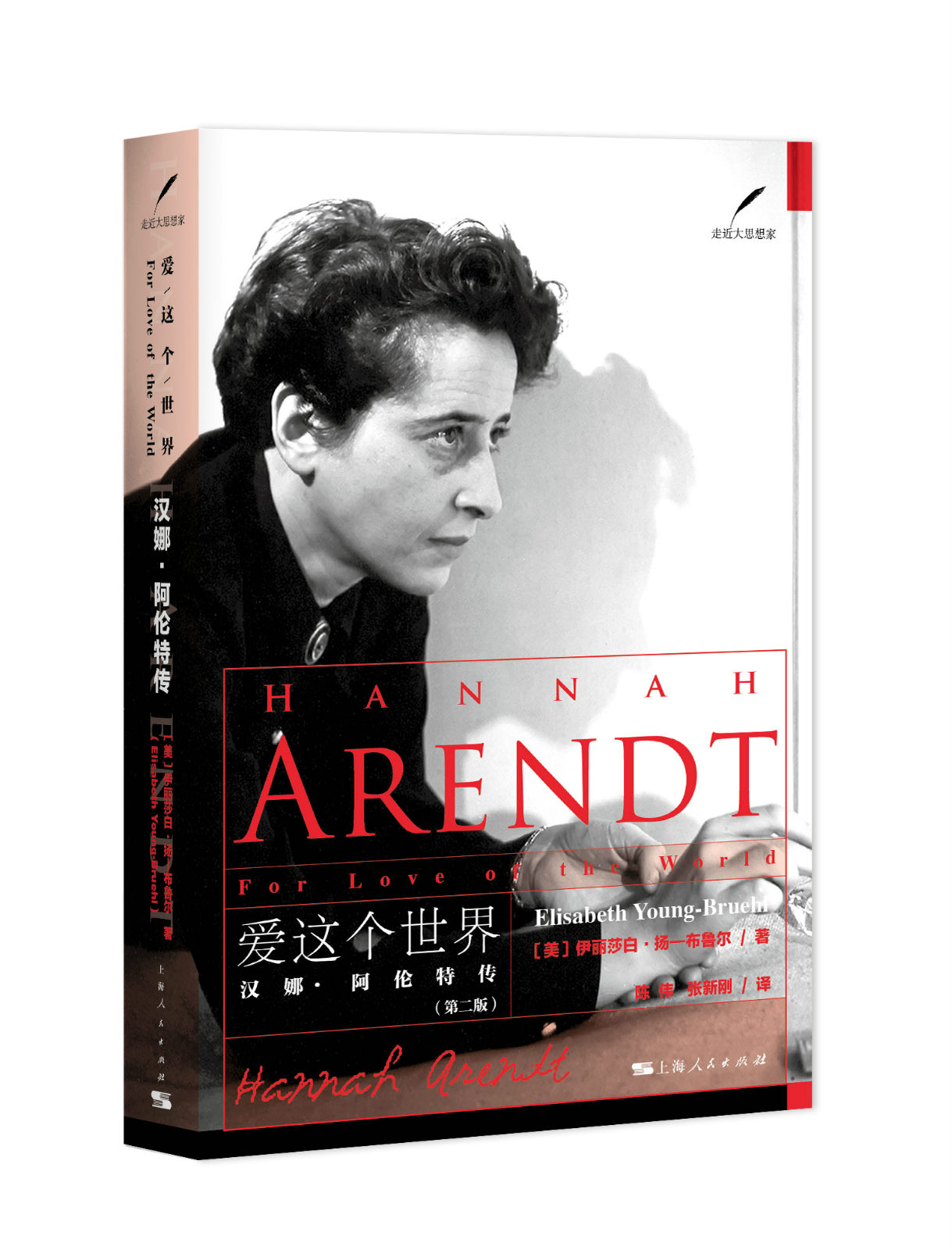

编者按:哲学家汉娜·阿伦特和她的老师马丁·海德格尔之间的爱情故事,在20世纪思想史上留下了浓重一笔。相差17岁的两人,在1920年代初保持了多年情人关系。这段感情以海德格尔向家庭和责任退去而告终。对阿伦特来说,两人之间的关系则既洋溢激情,又令她痛苦和怀疑自身。阿伦特的学生和朋友,美国心理分析师布鲁尔在出版于 1982 年的阿伦特传记中,记录了阿伦特面对这段感情时的心情起伏——她如何享受并感到哀伤,又如何在不可能的爱情之后,从斯多葛式内省走入了面向世界的哲思。以下内容出自《爱这个世界:汉娜·阿伦特传》的第二章,界面文化(公众号ID:Booksandfun)经出版社授权发布。

人们追随关于海德格尔的传闻是为了学会思考。所经历的也是作为纯粹活动的思考——这意味着既不受渴求知识的强迫,也不受认识冲动的驱使——它成了一种激情,这种激情并不能过多地统治或压迫其他能力和禀赋,它命令它们,弥散于其中。我们是如此习惯于旧有的对立,理性与激情,精神与生活,激情思考——思考和生命融为一体——的理念,把我们吸引住了。“激情的思考”正是汉娜·阿伦特准备回答的。她对她的祖父赖以生存的犹太人传统的质疑从来没有停止,她不受她母亲政治信条的强制,她不满意于她的中学。她的朋友,一些比她大的朋友已经开始他们的研究,其中好几个,例如恩斯特·格鲁马赫和维克托·格拉耶夫,是海德格尔的学生。她在哥尼斯堡的最后一年,为了高考而学习,相当繁忙,在学术和情感上都不满意。她把这种不满写进了一首诗中:光阴似箭,日月如梭。惟有一个成就保存着:只是那样活着。当汉娜·阿伦特遇到海德格尔,一切就变了。海德格尔是来自罗曼司中的一个人物——天资好,有诗意,远离职业思想家和奉承的学生,特别地酷,只是穿着农人的着装,他喜欢教滑雪课,爱好滑雪。吸引汉娜·阿伦特的,远远不止是她在回忆中所说的生命和思想的结合。

从她在海德格尔80岁生日上回忆马堡学习生活的公开讲话来看,无人会料到海德格尔曾不仅仅是汉娜·阿伦特的老师,也是她的情人。海德格尔掩盖得甚至更深。在1923年到1928年的那些时光,当他正在准备《存在与时间》和《康德与形而上学问题》时,他只是公开地说这是他“最为兴奋、最充实、事情最多的时期”。那段时期结束的20年后,他向汉娜·阿伦特忏悔说,那段时期阿伦特是他创作的源泉,是他激情思考的动力。但他们把这段忏悔保持在两人之间,并约定细心封存,正如他们在1925年保守他们爱情故事的秘密一样。他们的往来情书将保存起来,不能让其他人看到。在未出版的文字中,阿伦特确实把在马堡的那些年写给海德格尔的信保存着。

1925年夏天,在哥尼斯堡家中,阿伦特写了一个自我肖像《影子》,并将之寄给海德格尔。这个肖像,像她在随后的年月写的诗歌一样,是一个最后的嘱咐。阿伦特试图给她的初恋画上界线,以语言来控制它。她试图通过讲述故事的方式将之归于过去。“如果你将她放进一个故事,或讲述一个关于它们的故事,所有的痛苦都能被容忍。”这一魔咒并不总是成功。在她把自己从马丁·海德格尔的魔力中解放出来时,汉娜·阿伦特不得不讲述其他人的故事,不得不写作《拉尔·瓦恩哈根:一个犹太女性的生活》。“非同寻常的”与“神奇的”以保护意义的第三人称单数,充斥着抽象的辞藻和海德格尔式的术语,汉娜·阿伦特的自画像是让人震惊地支离破碎、充满苦恼。像她喜欢阅读的浪漫小说一样,肖像是“以那样概括的语言表达,它体现的只是一种情绪,没有实际的事件”(正如多年后她说施勒格尔(Schlegel)的小说《卢青德》(Lucinde)一样)。这种情绪在同一时期的一首题为《陷于自我沉思》的诗中可以看到。

当我看我的手时

陌生的东西和我在一起

那时我无地可容,

不是此时,也不是此地,

无所支撑。那时我感到当对世界嗤之以鼻。

如果它想就让时间走吧

但不要在那里留任何标记。看,这就是我的手,

我的,近得出奇,

但还是——另一个东西。

它比我还有更多的含义吗?

它有更高的目的吗?

这首诗和自画像都以相同的质问结束:她能战胜已经撤离的、阻隔的、不屑的距离?在《影子》中,阿伦特在一个沉重的、正剧的平衡上掂量其可能性:或许她的青春将把自己从这种符咒和她的灵魂中解放出来——在一个不同的天空下——经历了表达和释放,战胜了孱弱和失常,学会了耐心、简约和有机成长的自由。但更有可能的是,她将在无聊的试验中,在无规则、无边界的好奇中继续浪费她的生命——知道那个长久而热切希望的终点,让她惊讶,也给这没有必要、没有结果的事情划上一个武断的句号。

阿伦特并没有言明引起这种失望情绪的实际事件。但汉娜·阿伦特确实给她的处境——她称之为Fremdheit,陌生或疏离——提供了两种不同的解释。第一种,也是更为直接的,是时间分割的事件,它也在诗歌中提及:“在青春完全绽放之前,她已经被那非同寻常、神奇的力量冲刷;结果她——以一种事实上后来让她害怕的方式——把她的生命分成此时此地与彼时彼地。”阿伦特和海德格尔的关系,仓促而让人心悸地结束了她的青春,带走了她的纯真。第二种解释是,她把她的陌生感归结为一种特性,经过漫长的时间后,它已经变得习以为常:“她把一些了不起的事情当最为实际平淡的事情来看。甚至当生活中简单共同的事情最深刻地影响她时,她在思想和感情中也从来没有怀疑:发生在她身上的是平淡的、一件每个人都认为理所当然的不值得注意的事,甚至不值得谈论。”

她说,在成长的时候,她曾经意识到第二个习惯,因为她曾经过于“保守,并以自己为中心”。在更年轻时,她的自我中心曾阻碍了她的理解力。她“知道许多——通过经验和仔细的警觉,但一切恰好发生在她身上的事只是沉沦到她灵魂深处,停留在那里,好像被冻结了一般。她的紧张和隐秘不允许她去处理这些事情,只是在暗淡的痛苦或梦幻似的、着了魔的孤独之中”。阿伦特没有忘记她曾经经历或观察过的东西,但事情“从视野中淡去,有些完全消失,有些变得模糊,没有规则或秩序”。

汉娜·阿伦特说,她的习惯性的困惑“或许只是建立在一种无助反叛的青春之上”。它“在这种自我对自我的压抑中表达自己,以这种方式她把自己对自己的看法和了解之途阻碍、隐藏了”。用这种试验性的、复杂的方式,汉娜·阿伦特知道她已经受到了伤害:尽管她没有这么说,看起来可能她正想着父亲的死以及丧父之后那些不高兴的岁月;回首往事时她想知道,她的受伤是如何被隐藏的,正如她的母亲在那“悲哀而困难”的年月所做的那样。她说,她的压抑和困窘的结果是,随着她的成长,她“更为激进、孤傲和盲目”。

如她的母亲所言,汉娜·阿伦特认为她早期的童年是欢乐的,她把自己看作一个“阳光儿童”。她诉说着“她的年轻生命中羞涩与简朴的开端,那时她还没有和自己的试探性的敏感违逆,没有和社会行为——和表达她自己最内在的存在相违逆”。接着,“现实的领域在她的梦想中拉开帷幕,在那些让人困扰与欢乐的梦中——无论是苦是甜——充满了持续生命中的欢乐”。她说,当青春迷梦醒来,对自己采取一种“暴力的、破坏性的暴政”时,这个时期走到了尽头。她总有的敏感和脆弱似乎变成了“几近于怪异”。在这种状态中,“对现实的恐惧俘获了这个没有保护的生物——在失明的眼睛前,这种没有知觉、没有根基的空洞的恐惧就像一切都不存在,它意味着疯狂、无趣、灾难、灭绝”。这种恐惧,她以海德格尔的方式称之为“对总体存在的焦虑”,就是阿伦特在“暴力、破坏性的暴政”前曾知道的东西,正如同她曾经知道许多事情,它们都沉积到她灵魂的底部;但现在她感到是“它的囚徒”。她的恐惧成了“动物式的”,如此地令人疲惫以至于她不能保护自己,只能站着等待,“带着对某种野蛮的实际的期盼”。她感到,她的“失望的诱惑”太强烈,就她研究艺术、文学、文化或任何兴趣的发展来说,已不能反对或改进;它是那种人的领域中失望的诱惑。

已经发生的是,她再次感到了对生活孩子般的爱,感到“五彩缤纷而陌生的领域,在其中她如同在自己的家中一样”。她感到了渴求和欲望,“但恐惧还是在围绕着她,折磨着她”。她的激进或古怪曾经帮她容忍和熬过了最坏的时候,但“现在发生了这样的改变,一切都消散了,除非她有意去抓住它,一切变得苍白无华,还有那逝去的影子隐蔽的神秘色彩”。

正是在这个黑暗的时刻,她转而掂量自己未来的可能性,质疑她是否能把自己从“这种魔力”或屏障中解放出来。自从少年时期以来,渴望与恐惧就伴随着她,以前,恐惧曾占据了较高的位置;但她又一次陷于恐惧的直接原因乃是她对“不同寻常与神奇”的驱除。她蓦地意识到,她的爱情故事,她的性觉醒,可能被其他人误解了,他们会认为她已经变得“更丑陋,更普通,甚至到了颓废和纵欲的地步”,因此她挣扎着宣称她“在这样的判断和争议上中立”的权利。但她确信它会被马丁·海德格尔这个不同寻常、让人着魔的人理解,《影子》正是为他而作,正是献给他的。当汉娜·阿伦特遇到海德格尔,并发展出《影子》中所说的“对一个人无限的痴迷”时,汉娜·阿伦特刚刚满十八岁。海德格尔比她要大十七岁,是一个基督教家庭培养出的人,已婚,并有两个儿子。即使他左右着对这位聪明年轻的犹太小姑娘燃烧着的爱情,他生活中的一切和他所追随的习俗都意味着不能完全接受之。他在书信和诗歌中表达了他的专一,他也让浪漫的爱情花朵吐露芬芳;但他不会让这一切改变他生命的进程。到1925年夏天时,汉娜·阿伦特已经认识到他要保持着一个陌生人的身份,无论他们多么密切地联结在一起。

在马堡大学求学的那年结束之后,汉娜·阿伦特去弗莱堡大学度过了一个学期,在那里跟海德格尔的老师埃得蒙德·胡塞尔学习。有了更多的时间,有了一段距离,她可以用更为坚定的力量来反思她“对一个人无限的痴迷”,她确信即使她已经那样,还是深感悲哀,可她不想被摧毁,或失去“有机的成长”。这个时候,阿伦特写了一首诗,这是她的诗歌中最好的诗作之一。

夜色将我包围,

软如鹅绒,重如哀愁。

我不再知道爱是什么感觉

我不再知道田野成了红色,

一切都想逃遁——

只是给我一点平和。我想到他,想到爱——

似乎那是在一个遥远的大陆;

“来与给”都是外来的;

我不知道何物将我束缚。夜色已经包围了我,

软如鹅绒,重如哀愁。

反抗无从发起

朝着新的哀伤与欢乐。那段距离召唤着我,

昨天如此清楚和深刻,

他们不再将我诱惑。

我知道一种水,伟大而奇特

一朵花儿,无人叫得出名字。

现在,什么能摧毁我?

夜色将我包围,

软如鹅绒,重如哀愁。

在这首诗中,汉娜·阿伦特进入了一个领域,那里德国浪漫诗人发现了无以名状的“蓝色的花”和遥远而未知的海洋——一种异国风情和超越的风景。她也以他们的方式,用好几首诗把自己给了美好事物的保护神——夜晚。

朋友们例如安妮·门德尔松,知道汉娜·阿伦特对海德格尔的恋情,她们同情她,并试图理解海德格尔看重他的义务,尤其是对妻子和家庭的义务的决定。但最能深刻理解她的“朋友”则是安妮·门德尔松曾经介绍给汉娜的一位女性:拉尔·瓦恩哈根。正如汉娜·阿伦特多年后所说的,当她在写传记作品《拉尔·瓦恩哈根:一个犹太女性的生活》的草稿时,拉尔·瓦恩哈根是“我最亲密的朋友,尽管她已经作古百余年”。当安妮·门德尔松通过多卷的瓦恩哈根通信阅读其人生苦旅时,她就激动地谈到过拉尔·瓦恩哈根。这些通信落入安妮之手很偶然:阿尔斯泰因的一个书商在通货膨胀的年代破产,他把所有的书以一卷几便士的价格卖掉。安妮买了所有的瓦恩哈根的书。汉娜·阿伦特一度对安妮的发现毫无兴趣。但当她完成大学学习,准备写一本关于德国浪漫主义的专论时,阿伦特遇到了拉尔·瓦恩哈根,在她那里,发现了一种“原始的、未受损坏的、非传统的聪慧,也交织着一种对人民专注的兴趣和一种真正的激情本性”。安妮的瓦恩哈根作品转手到了汉娜·阿伦特那里。

在拉尔·瓦恩哈根的书信和日记中,汉娜·阿伦特看到一种十分像她自己的敏感和脆弱。她同情拉尔对非犹太人伯爵冯·费肯斯泰因(Gentile Count von Finckenstein)的爱情,一段曾经被缓慢而痛苦地拒绝的爱情。伯爵曾离开拉尔的沙龙,由于他家庭的安全和他所说的自己的处境。但她面临这种失落时,拉尔成了一个特殊的人,正如汉娜·阿伦特感到自己所变成的那样。在这段故事结束后,拉尔不再是一张空白的表格,不再是命运的大纲:“她被说服了,她已经经历的生活,一般的生活,正是……经验代替了她的不存在的状态;她现在知道:生活便是这样的。”在拉尔·瓦恩哈根那里,汉娜·阿伦特遇到了其他人,对他们来说真实来自于经验的废墟,对他们来说,甚至最普通的事情都是了不起的。

在《影子》中,汉娜·阿伦特以她具有特色的概括和坚定称自己的经验已经教给她的东西:“一切都好,结果是坏的;一切都坏,结果却是好的。很难说哪个更难容忍。因为准确说来,这是最无法容忍的东西——如果人们在无限恐惧中想到它,它将使人窒息,这种恐惧打破了沉默,使个人无法感到如在家中:相遇并了解,时时刻刻都以无所不知和玩世不恭的心态去了解:甚至对最极端的痛苦,一个人也必须心存感激,那确实就是一种劫难,但它是一切事情的要点和报偿。”汉娜·阿伦特总结说,这就是生活之道:充满了相遇,希腊的悲剧作家说这些相遇带来了智慧。她的结论很接近于拉尔·瓦恩哈根所得出的结论:“我正在做什么啊?什么也没做。我是让生活的雨点落在身上。”

汉娜·阿伦特从她的一段不可能的爱情经验中得出了一般性的结论:相遇是一切事情的要素和报酬;她感到自己对世界“羞涩的温柔”已经被毁,她已经被剥夺了如在家中的感受。正如她在一首献给朋友的诗中所言,她是一个“无家可归者”。这正是她在拉尔的日记和书信中所发现的东西:当拉尔和冯·费肯斯泰因的恋爱失败后,她以这个世界为家的早期努力就破碎了。但拉尔从失败中赢得了一些东西:她对待世界的年轻人的样式——汉娜·阿伦特称之为内省——让位于一种新的理解。

汉娜·阿伦特对拉尔早期的内省方式的描述,和她在《影子》中对自己年轻时候自我陶醉的描述十分相似:“她隐藏自己的观点,阻断通往自己的道路。”在《拉尔·瓦恩哈根》中,这一描述更为细致,而较少即兴发挥,但含义是一样的:如果思想回到它自身,在灵魂内部找到它孤独的对象——也就是说,如果它变成了内省——它就清楚地产生(只要它保持理性)一种貌似无限的力量,通过与世界的隔离,通过停止对世界的兴趣,它在一个“有趣的”目标前面建立起一个堡垒:内心的自我。在内省所成就的孤独中,思想成了无限之事物,因为它不再被任何外在事情所干扰;因为那里不再有行动的要求,而要求行动的后果必然会带来限制,甚至对最自由的精神也是如此……现实不能提供什么新东西;期望已经期望了一切事情。如果每一个不幸都已被前人概括为愚陋的外部世界不可避免的伴随物,甚至命运的波涛也可以通过遁入内心的城堡而逃脱,这样就没有对因某个特定时候的冲击而感到震惊的理由了。当拉尔失去冯·费肯斯泰因时,她被剥夺了免受震惊的能力——失恋摧毁了她在内在的自我前构筑的堡垒。但她渐渐放弃了内省的模式。汉娜·阿伦特写到她,就好像在对《影子》令人失望的结局作评论,在那里,生活中一件“不必要、没有结果的事情”的直接后果呈现出来,她“既不会屈服于疯狂,也不会屈服于死亡,而是不可逃逸地复活了她不允许自己要的东西,因为她不想忘却”。拉尔不想忘记,而是收割了“失望带来的辉煌收获”,继续向前,她接受了她的不愉快,变得坚强起来,也对世界更为开放,而准备“说出真相”。“她认识到她个人的经验可以无需粉饰而得以概括”。

汉娜·阿伦特自童年起便是一个概括者。但这种概括是非世界性的、斯多葛式的、防止震惊的类型。她曾经让经验“沉积到她灵魂的底层”,在那里它们就不能伤害她:“我们不可以对悲哀的事情想得太多”,她在七岁时就能够如此告诉她的妈妈。她,像拉尔,通过面对不能在她曾知道的两种模式——“麻木的哀痛”或“梦幻似的、着了魔的孤独”——内处理的经验,开始学会不带粉饰的概括。但学会讲真情,克服内省的主观性,并不是一件简单的事情。拉尔·瓦恩哈根曾经有一个向导——歌德,他教她“诗歌的概括力量”。拉尔需要诗歌的引导,因为在她失落后,她已经不能讲述她故事背后的故事。人们曾经为她的人格着迷,被她的天资聪慧所吸引,但“明显,拉尔并不要他们被她的魅力所倾倒:相反,她希望有个人问问她的境况如何”。没有人问过拉尔·瓦恩哈根,她也没有说。“一切都将重复,因为尚不存在理解。”拉尔·瓦恩哈根学会在歌德的著作和人格的引导下讲述她的故事之前,确实重复了她不可能的爱情,确实再次陷入了不可能的爱情。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论