中国人物画的起源应该上溯到战国时期的神话题材和魏晋时期的宗教画,随着盛唐描绘宫廷生活的工笔重彩和两宋白描人物和风俗画的出现,人物画的发展达到顶峰。元明清的仕女画、高士图之后,人物画一度低迷。新中国成立后,人物画得到了长足的发展,一方面从传统绘画中汲取养分,另一方面从西方引进了人物写生,给中国画带来新鲜的血液,人物画创作进入一个活跃期。

王家训的人物画取法陈洪绶、任伯年,善画古代人物,他的写意人物意境古远、趣味天成,将离我们很远的古人生活描绘得活灵活现,有浓厚的生活气息。他的作品题材大致分为两类,一类是描绘古代儿童嬉戏的百子系列,一类是后院大宅里那些巧笑倩兮、美目盼兮的红粉佳人系列。从技法上来看,前者偏工,后者偏写,但整体都统一在若即若离的红尘雅趣的氛围中,画面带来的气息既远离我们的生活,又似乎就发生在我们的身边,既是程式化的样式,又富有生活情趣。

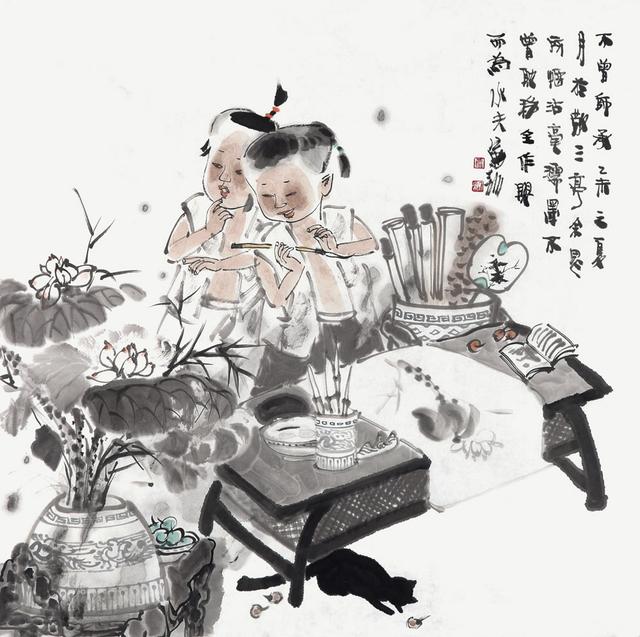

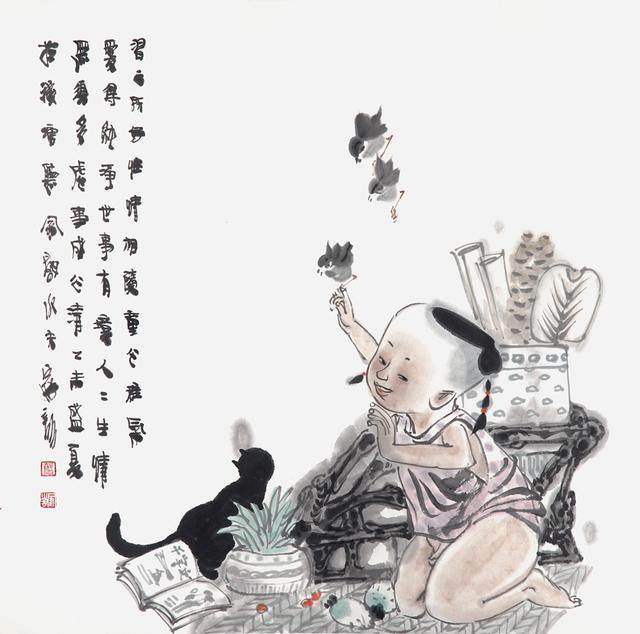

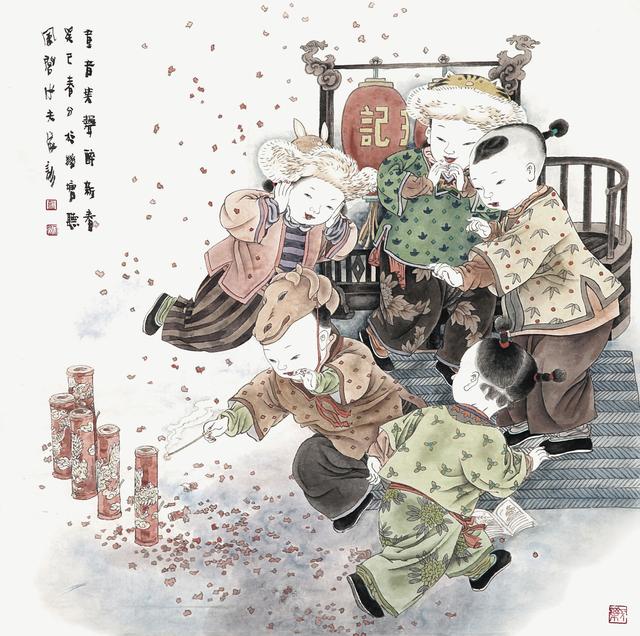

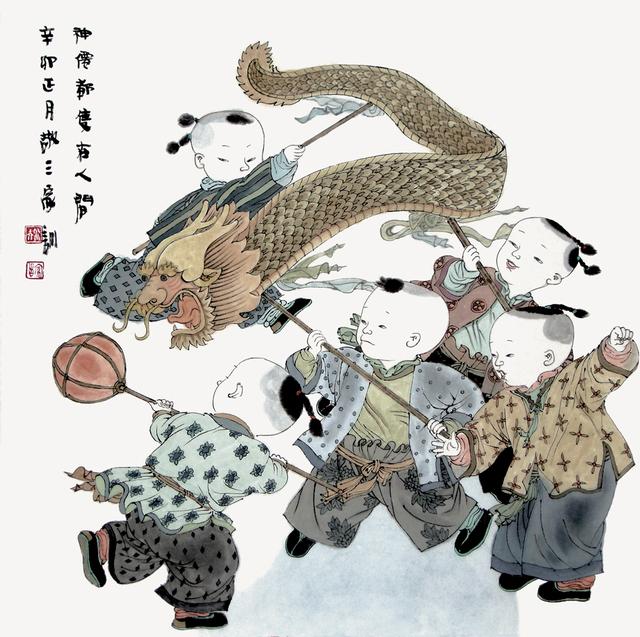

在百子系列作品中,我们可以看到王家训扎实的传统线描功力和精妙的造型技巧。百子图,过去也叫百子迎福图、百子嬉春图,在中国传统文化中由于“百”含有大或无穷的意思,因此为了在这样的作品中表达祝福、恭贺等良好的愿望,画面会带有喜庆、艳丽的色彩。而王家训在继承传统样式时,将有浓厚民俗风味的图式消减成具有文人画趣味的小品。

他的百子图以白描勾线为基础,造型生动,抓住了儿童的生理特征和样貌特点,光滑的线条勾勒出孩子们可爱的小脸、四肢和娇嫩的肌肤。服饰衣纹和道具的线条抑扬顿挫,张弛有度,小写意的轻松诙谐拿捏得当,从每个孩子衣服上纹样的设计,到发髻的梳法,到周边的树木山石、草席闲书,王家训都耐心地细细勾画,不紧不慢。墨色的处理上,王家训可谓惜墨如金,淡墨的摆放极为讲究,仅在四周淡淡渲染用来衬托孩子肤色的纯净,除了孩子的小发髻,仅近处的几笔点苔是浓墨,但用笔异于人物形体的细致,可谓干脆利落,言简意赅。在设色上,他很机智地回避了传统百子图的程式化用色,将人物的脸部留白,仅点个小红嘴,身上的衣服也不用饱和度极高的大红大绿,而是精心调配出非常柔和高雅的色调,画面既干净又朴素,没有了传统民俗画中的喧闹,多了一份悠闲自得,使得作品虽然工细,但不工艺化,这是难能可贵的。

王家训处理仕女画系列,更加得心应手,收放自如。他放纵自己的笔墨,画出了风格细腻温婉、可以把玩的作品。在技法上,他延续了百子系列细线设色的方法,用线细致凝重,色彩雅丽素净,恰好衬托出小女子的干净单薄。在人物造型上,他运用了夸张变形的手法,头大身小,身条瘦弱,手脚纤细,脸形为高额头、翘鼻梁、点红小口、细眉细眼,由于眉线向下,从比例上接近儿童的脸部特点,质朴单纯,富于装饰性,配合上俏丽的女性发髻,使观画者不由得心生怜爱。仕女或躺或卧、或倚或坐、有势有韵,用笔、设色和笔墨都很简练、素净。同时,他在仕女周围的物件上也下足功夫,不厌其烦地去刻画渲染。

《佳人不下楼,高阁有清欢》中,画了一个闲来无事的娇弱女子,趴在一个盘根错节的树根长椅上,手托香腮,凝视着旁边鱼缸里悠悠自乐的金鱼。女子身上着墨不多,白色的长衫长裤上仅点点粉绿,干干净净,白色的脸部一点朱唇,而身下的镂空长椅,盘虬卧龙、错综复杂,勾线遒劲有力,椅子上铺的花布纹样繁复、鱼缸下的架子、椅子前的脚凳都刻画相当精细,和画面人物形成了鲜明的对比,繁简得宜、虚实相生。

王家训将工笔与写意相结合,将抽象与写实相结合,在格调高古、远离现实的风俗画中注入观察入微的生活细节,并对人物进行平面化、艺术化的处理,加上他的笔墨表现得不温不火,使得他的作品雅俗共赏、适于把玩。使得他的作品有众多的知音。

评论