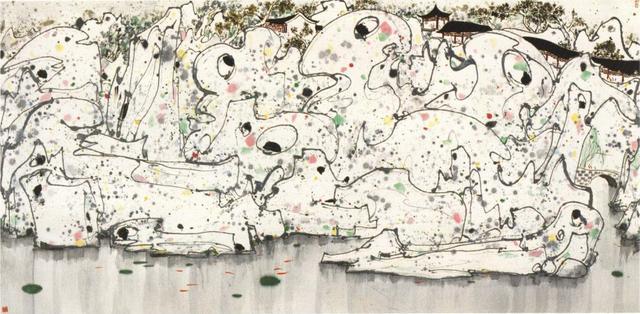

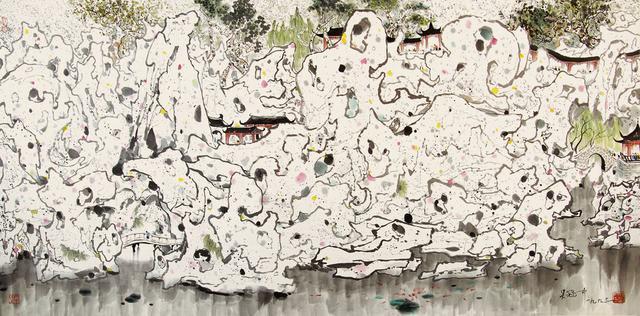

“我作过一幅《狮子林》……画面五分之四以上的面积表现的是石头,亦即点、线、面之抽象构成,是抽象画。我在石群之下边引入水与游鱼,石群高处嵌入廊与亭,一目了然,便是园林了。”这是吴冠中先生对自己作品《狮子林》的描述。《狮子林》是吴冠中最为重要的艺术作品之一,之所以说重要,是因为这件作品所表现的苏州狮子林和吴冠中先生一个重要理论观点的提出有关,这就是在中国当代美术史有着重要影响的“风筝不断线”的理论。

《狮子林》

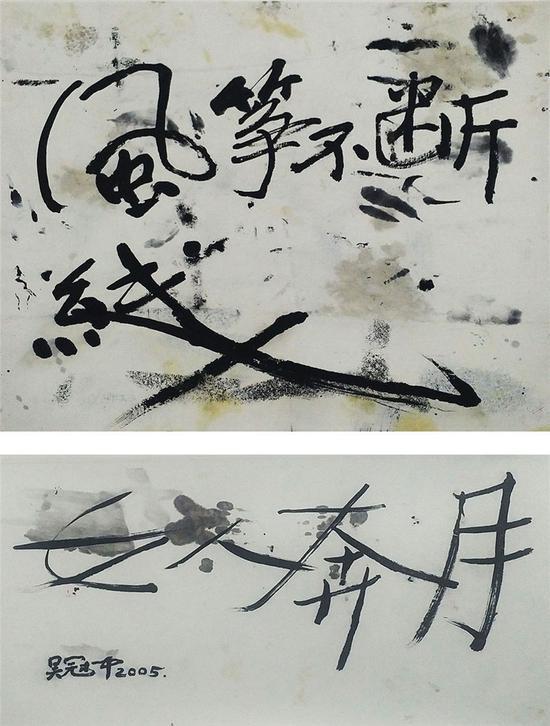

“风筝不断线”最初是吴冠中先生在1983年《文艺研究》上发表的一篇创作笔记的题目。 吴冠中在文中借风筝谈了自己对抽象绘画的看法。他认为,绘画抽象就像是放风筝,风筝是作品,是“从生活中来的素材和感受,被作者用减法、除法或别的法”,抽象成的某一种艺术形式,而观众是天空,要让风筝飞上天空,艺术家手中“须有一线联系着作品与生活中的源头”,只有“风筝不断线,不断线才能把握观众与作品的交流”。他还在文中说,艺术的创作也不可过于拘泥于具象,拘泥于具象则“抽不出具象中的某一方面的美感”,那只能扎出“一只放不上天空的风筝”。吴冠中在文中用苏立文关于“抽象”和“无形象”的观点,确认了自己对抽象绘画的立场。所谓无形象原本是指蒙德里安式的纯几何形式的冷抽象,在吴冠中文中其实代表一种“谁也看不懂”的艺术作品,吴冠中认为这种作品“是断线风筝”,因为人民看不懂,所以艺术家“那条与生活联系的生命攸关之线断了,联系人民感情的千里姻缘之线断了”,他认为“艺术作品应不失与广大人民的感情交流”。

“风筝不断线”的观点表明了艺术家始终将人民当作其艺术创作的最终目的,这是一种非常难能可贵的精神。当然,从艺术的角度来说,这一理论观点的提出也为人们正确理解抽象绘画,正确理解绘画的内容与形式问题,提供了有益的帮助。这为中国当代美术史的发展,奠下了一块稳固的基石。

吴冠中先生“风筝不断线”理论的提出,是和他长期的艺术实践分不开的。最直接触动吴冠中先生艺术思考的实践,和他上世纪七八十年代在苏州园林的写生有关。七八十年代,吴冠中曾频繁来到苏州写生。苏州狮子林假山石的形象,引发了艺术大师关于艺术形式美的深刻思考。这些思考在《风筝不断线》之前的一篇同样重要的文章《关于抽象美》中,已经有所体现。这篇文章发表于1980年第10期的《美术》杂志。吴冠中在文中谈到了他在当时带学生到苏州写生,深深地被狮子林假山石光怪陆离的形状所吸引的情况。他在文章中最后借狮子林的启示,引出了对于抽象美的深刻论述。在吴冠中看来,这些假山石“有的玲珑剔透,有的气势磅礴,有平易近人之情,有光怪陆离之状”,这全完全都属于生活和自然物象中的“抽象美”,而艺术家就是要“将附着在物象本身的美抽出来,就是将构成其美的因素和条件抽出来”,而一旦“这些因素和条件脱离了物象”,便是抽象的了,虽然它们是来自物象的。吴冠中指出,艺术家应该继承和发扬传统和自然中的抽象美,将抽象美看作是“造型艺术中科学研究的对象。因为掌握了美的形式抽象规律,对各类造型艺术,无论是写实的或浪漫手法的,无论采用工笔或写意,都会起重大作用”。

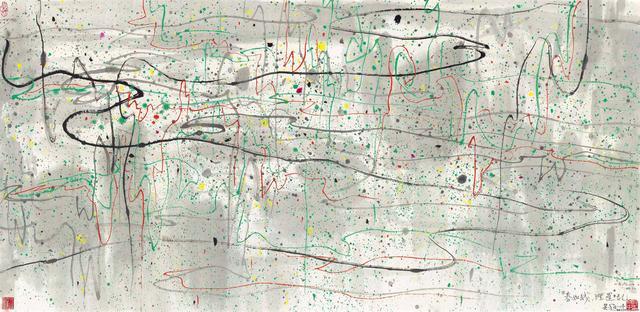

从时间上看,《关于抽象美》的发表早于“风筝不断线”观点的提出,应被看作其后者的理论准备。在《关于抽象美》中,吴冠中“意识到自己有了这样的意向”,这种意向后来就被他归纳成了“风筝不断线”的理论。应该说,“风筝不断线”艺术理念的提出和确立,都是从苏州的狮子林开始的,吴冠中晚年接受《苏州日报》记者采访时,非常肯定地说,“狮子林对我有着特殊的意义”。理论从实践中来,后来同样也指导着实践。吴冠中的这条理念后来成为指导他创作的重要思想。《狮子林》被吴冠中看作是他“走向《情结》、《春如线》等抽象作品的上马石。”苏州狮子林是吴冠中“风筝不断线”理论的发源地,而《狮子林》作品的面貌,便是“风筝不断线”理论最直接的体现。(文/丁亚雷)

《春如线,理还乱》

评论