2007年4月11日,距离美国作家库尔特·冯内古特(Kurt Vonnegut)的85岁生日还有整整7个月。此前,他一直希望死在乞力马扎罗山的飞机失事中,不曾想最终是因摔了一跤离开了这个世界,人生结局如同他的作品一般充满了黑色幽默。

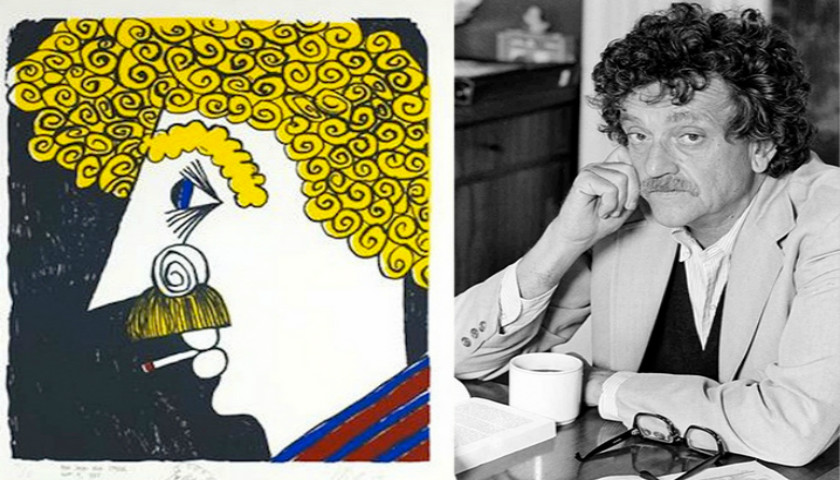

在上世纪60年代的美国,冯内古特的名气赶超《麦田里的守望者》作者塞林格,被一代人奉为精神偶像。几乎在每个大学生的寝室里,你都能找到一本卷了边儿的冯内古特小说。这位反抗主流的“老愤青”一生非常高产,曾写下《自动钢琴》《猫的摇篮》《五号屠场》《冠军早餐》《囚鸟》等14部长篇小说,以及大量的短篇小说、戏剧、文学评论和散文。

日前,冯内古特创作顶峰时期的25个短篇结集成《欢迎来到猴子馆》出版了中译本,其中不乏科幻未来、现实战争和日常情感等等内容,集科幻、幽默、寓言、反乌托邦等风格于一身,可以说是非常“冯内古特”了。在他离开我们10年之后,有美国媒体称他为“当代的乔治·奥威尔”,因为这位暗黑系讽刺型作家的小说在这个时代正显得越来越有预见性。

“什么是地狱,我见过”

在《欢迎来到猴子馆》一书前言中,冯内古特调侃地写道:“德国的某个地方,有一条名为冯内的小溪,那是我这个奇怪名字的源头……我身高六英尺两英寸,体重接近两百磅,协调性很差,游泳时除外。写作靠的就是这团寄存的肥肉。”实际上,除了肥肉和才华,冯内古特并非一无所有。

1922年,他出生在印第安纳州一个德裔家庭,到他这辈已是第四代移民。冯内古特的爷爷和爸爸是当地有名的建筑师,母亲的家族拥有酒厂富甲一方,他儿时基本衣食无忧。可惜好景不长,“经济大萧条”把他的家庭一路冲至谷底。父亲从此一蹶不振,母亲也陷入萎靡抑郁,直到1944年母亲节那天,她选择服用大量安眠药来终结贫困带来的痛苦。成年后的冯内古特认为“经济大萧条对美国人性格的影响比任何战争都要大”,因为他“从父母身上看到了一股刻骨的悲伤”。因此,他终其一生都对金钱保持着警惕。

除了“经济大萧条”,“战争”是冯内古特一生中的另一个关键词。1943年,冯内古特还在卡耐基理工学院(即现在的卡耐基梅隆大学)读书。不久之后,他决定接受罗斯福总统的召唤,投身军队参加二战。1944年12月,冯内古特被德军俘虏,关在一个肉制品加工厂里工作。

在接受《巴黎评论》采访时,冯内古特回忆道:“德累斯顿是我看到的第一个梦幻城市。我们住在一个屠宰场,有着崭新漂亮的水泥猪舍。我们每天早上去一个麦芽糖汁厂上班。不久警报大作,那是1945年2月13日,我们下了两层楼,躲进人行道下一个巨大的肉库。那儿很冷,到处都挂着宰好的猪。我们上来后城市已经不复存在了。”

美军的这场“情人节轰炸”使这座文化名城瞬间变成废墟,13.5万人无辜身亡。虽然冯内古特有幸被苏联军队营救,但他对美国的忠诚和归属感已被炸得满目疮痍。之后,他写下《五号屠场》《没有国家的人》等多部作品,痛斥战争对人的摧残。在书中,他反复表达了一个主题——“什么是地狱,我见过。”

[美]库尔特·冯内古特 著 刘洪涛/黄翠玲/张淑妮 译

上海人民出版社 2006-09

“不管我写什么,都要使人发笑”

受自身经历的影响,冯内古特终其一生都在书写科技、金钱、战争对人性的摧残,形成了独特的“黑色幽默”。“大笑与眼泪都是在面对绝望与挫折时的反应……我选择大笑。”冯内古特说:“不管我写什么,都要使人发笑。否则就是失败。”他把黑色幽默的精髓概括为“一种大难临头的幽默”,类似于美国学者奥尔德曼所说的“把痛苦与欢乐、异想天开的事实与平静得不相称的反应、残忍与柔性并列在一起的喜剧”,“它要求同它认识到的绝望保持一定的距离;它似乎能以丑角的冷漠对待意外、倒退与暴行”。

在《欢迎来到猴子馆》一书中,冯内古特首先把讽刺的利刃对准了迅猛发展的科技。在《哈里森·柏杰龙》一篇中,他想象了这样的场景:到2081年时,人人平等终于实现,没有人能比别人聪明或好看。那些超出常人的人必须带上“精神助残收音机”,每隔二十秒接收一次尖锐的噪音,阻止聪明人滥用大脑的优势。于是看电视流泪的人一转眼就忘了自己为什么会哭,所有的播音员都有严重的语言障碍,芭蕾舞演员们要戴着沙袋、面具和助残袋才能抛头露面。这样的生活终于导致人们奋起反抗,哈里森·柏杰龙像雷神托尔一样,狂暴地扯掉了身上所有的助残设备,他还和芭蕾舞者中最美的一位相拥、舞蹈、接吻,点燃了整个演播厅。就在此时,助残会长冲进来,用一把10铅径的枪管精准了结了反叛者们。而电视机前的观众们只是默默盯着被烧掉的电视机,丝毫想不起刚刚发生的事情。

在同名短篇《欢迎来到猴子馆》中,冯内古特描绘了地球人口爆炸的情景,当人口达到170亿,人们如莓子般挤在一起时,政府双管齐下:一方面鼓励伦理自杀,在女招待的陪伴下无痛死亡;另一方面实行强制性的伦理生育控制。服下伦理药丸后,所有的性愉悦烟消云散,“下半身像湿棉花或变味的姜汁汽水”。作者辛辣地讽刺道,“科学和德行便这样携起了手”,人们就像动物园里的猴子一样接受政府的节育管控,构成了一种阴郁的喜剧感。

冯内古特更加仇视的是战争,因为战争对生命、温情和人性的碾压更加彻底。在《国王的全部马》中,敌军将领皮英要求用美军士兵做棋子,下一盘“人肉棋”,使几位年轻士兵无辜送命;《流离失所的人》一篇中,81个生命因为战争被保存在孤儿院里,年幼的乔误把德军中士当作爸爸,在获得了片刻关怀和满满一箱巧克力后,他继续孤零零面对这个世界,仿佛做了一场温情脉脉的美梦。

当然,冯内古特的批判名单上少不了金钱和资本主义,在他看来,物质财富令人向往,同时也具有毁灭性的力量。如《谎言》一文中,雷蒙泽尔医生是当地的富豪,他的家族是白山男子学校的校董之一,曾捐赠价值300万美元的土地。在明知儿子没有通过入学考试后,雷蒙泽尔医生看着被录取的黑人学生,既鄙视又恼火。他选择挑战规则、试图用捐资人的身份胁迫校方接受儿子入学。最后被校方拒绝,被家人鄙视,才被迫承认了金本位思想对公平正义的破坏。

总之,在冯内古特眼中,“纯科学受到了利益的驱动而变得伪善,在道德的真空中发展”,战争与资本则让人性更快地沦丧,使道德秩序陷入混乱。值得庆幸的是,冯内古特并非“腹黑吐槽型”作家,在提出批判的同时,他也列出了拯救人性的药方。

[美]库尔特·冯内古特 著 王宇光 译

中信出版集团/楚尘文化 2017-7-20

“只有当思想是人性的,我们才是健康的”

美国批评家托德·戴维斯在论著《冯内古特的改革运动》中,将冯内古特称为“后现代人道主义者”,“在坚持后现代主义观点的同时肯定人道主义价值观”。冯内古特的宣言也印证了这个评价,他在《冠军早餐》里写道:“只有当思想是人性的,我们才是健康的。”为了反对伊拉克战争,在接近80岁高龄的时候,他仍然在纽约中央公园面对10000名反战者发表反战演讲,高呼:“我不想成为一个攻击小国的国家的公民,我不想呆在这样一个国家。”

在冯内古特看来,国家、资本、制度都不能为人性提供保障,但爱和艺术却能让唤醒人性。比如在《这回我是谁》中,女主角海琳·肖非常漂亮,但是眼睛里没有任何希冀,“像一台电话公司自动的礼貌机器”。海琳·肖的麻木是被机器和资本奴役的结果,直到她被邀请参加当地社区的话剧试演,在与同样恐惧社交、没有自我的哈里演对手戏时,迸发了对生活的激情,并且大胆追求哈里,两个旁人眼中的怪人在文学的感召下步入幸福生活。

类似的故事还有《迷娘》。小说刻画了一个刚从朝鲜战场归来的士兵,因为离家太久,又受战争刺激,无法融入乡亲们平淡又和谐的生活。他荒诞地把自己的不幸怪罪在一个爱美的19岁姑娘身上,认为她穿着暴露、轻佻下贱,挑起了满街男人的欲望却不负责任。实际上,这个年轻姑娘只是每天从家里走到集市去取报纸,友善地同人打招呼而已。小说结尾,苏珊娜要求士兵向自己道歉,并轻轻抓起他的手臂,一起在街上漫步。姑娘恢复了名誉,也成功治愈了一颗扭曲又自卑的心,将它带向了充满人情味儿的正常世界。

“要尽我们所能公平地为人类做事,不期待在来世有任何奖赏或惩罚。”而冯内古特一生也的确如西西弗斯般,以书写好笑的戏剧,力图唤醒世间的悲悯与同情。理想、坚韧与黑色幽默集于冯内古特一身,即使再过十年,大概依然是不褪色的一面鲜明旗帜,是对现实世界的一剂治愈良方。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论