文/焉东峰

连续看了几十幅周存玉的近期作品不仅是我联想起中国文人画,周存玉的画确实有着文人的宁静与高远的意境。首先,他的画常常透着一种空寂的宁静,笔墨和色彩都是那样的简练、淡雅;在营造一种诗境的同时,也流露出某种清高或者漠视,从画面中你能够感受到一种非常清晰的超凡脱俗的气节。于是,跟周存玉老师聊起了中国文人画。

周存玉,1961年出生,毕业于福建师范大学艺术设计专业,国家一级美术师、研究员级高级工艺美术师、中国工艺美术协会常务理事、中国非遗传承人产业基地艺术总监;其绘画作品获2015米兰世博会艺术金奖;铜雕作品于2013年至2015年连续三届获中国工艺美大师精品博览会金奖。

周存玉说:“我的画不敢往文人画的行当里挤,但是,我的画确实跟文人画有点搭边”。他也许出于谦虚,或者他对文人画有更深刻的理解才如此说的吧。

在古代,中国画的画家一般可分为三类:民间画家、院体画家和文人画家。民间画家又被称为“民间画工”,是指那些政治地位和社会地位较低的画家,他们的画称之为“民间画”;院体画家是指在宫廷画院任职的画家,他们的画称之为“院体画”;第三种绘画就是文人画了。中国的绘画在唐代以前,以工整写实的方法来记录眼睛看到的花鸟、禽兽、人物、建筑,这种画用色也比较艳丽,这种绘画的方法,在宋代还在延续。宫廷画师大多能掌握非常准确精细的技巧,可以把眼睛看到的物象画得非常逼真;文人画家与宫廷画家有很大的不同,文人画并不像宫廷画家作品那样的工整,所以文人画也称“士大夫写意画”或者“士夫画”。文人画是一种画内带有文人情趣,画外又流露着文人思想的绘画。其实早在魏晋南北朝时期,文人画的某些创作思想和艺术实践就已经出现了,但是,文人画作为正式的名称,是由元代书画家赵孟頫提出来的。赵孟頫在《松雪斋集》中主张“以云山为师”,“作画贵有古意”和“书画同源”,为文人画的创作奠定了理论基础;董其昌曾述:“赵文敏(赵孟頫)问画道于钱舜举(钱选),何以称士气?钱曰:“隶体耳,画史能辨之,即可无墨而飞,不尔便入邪道,愈工愈远。”进而又说:“士人作画,当以草隶奇字之法为之,树如屈铁,山如画沙,绝去甜俗蹊径,乃为士气”。由此可见,这些大家都很重视把书法的笔墨情趣引入绘画,勾勒线条亦具文人的典雅风格。

文人画是融诗、书、画、印于一体的综合性艺术,有着文人的气质、情趣及文化追求。所以,讨论文人绘画到底产生于何时,怎样发展壮大成为一种普遍的社会认同,这绝对不同于讨论某个画家的水平与风格这么简单的问题。从发展线路看,文人画与文人这一阶层的独特身份是密切的相关的,要研究文人画的产生与发展,必须回到文人及文人画家本身,解读剖析文人画背后文人阶层的兴起,与文人阶层政治地位的高下对文人产生的影响。

文人画是中国传统绘画当中一个特殊的类别,这样的分类并不是根据绘画的内容,而是以画家的身分而定名,画家的身分多具有深厚文化修养的文人士大夫,当然,其中也包括一部分有深厚文化修养的禅僧。

中国的文人画始自唐朝的自然派诗人画家王维,王维是个多才多艺,既能书擅画,又妙解音律的大才子,他创造了水墨山水画派,被称为“南宗画之祖”,其作为文人画的开宗人物,可以说他受禅宗影响很大。其实,王维的绘画作品并没有留下可考的真迹,但是因为有同时代或后代人的可靠评论。身为唐代画家的王维在他生活的时代,其艺术地位虽也不低,但远不如与之同时代的李思训、吴道子等人。《唐朝名画录》的作者朱景玄称李思训为“国朝山水第一”而入神品之列,尊吴道子为“品上一人神”列神品第一人,而把王维列为神品之下,妙品上八人之中。王维的诗作擅以描写山野田园自然风景,他的诗给人以身临其境的感受,据说,他的画更具有这种气质。这种文字与绘画的结合始自王维,所以董其昌称王维的画为“文人画”。自此之后,中国的绘画与诗、词、书法等结下了不解之缘,至于在一幅画上落款、题诗、题跋甚至于加盖图章,以及画家以书法笔意作画等的演变,都可说是因“文人画”而产生。

中国文人画,从唐朝的自然派诗人画家王维开始﹐到了十三世纪元朝﹐文人画受到艺术家和文人普遍的重视与喜爱﹐直至清初。此时文人画的形式、风格与内涵也达到了炉火纯青的地步。明代董其昌说过“文人之画”,以唐代王维为其创始者,并目为南宗之祖。唐代张彦远在《历代名画记》中曾说:“自古善画者,莫非衣冠贵胄,逸士高人,非闾阎之所能为也。”这样的说法影响了特别长的时间。近代陈衡恪则认为“文人画有四个要素:人品、学问、才情和思想,具此四者,乃能完善。”通常“文人画”多取材于山水、花鸟、梅兰竹菊和石木等,借以发抒“性灵”或者个人抱负,其中少数作品也会对民族压迫或对腐朽政治表达愤懑之情。他们标榜“士气”、“逸品”,崇尚品藻,讲求笔墨情趣,追求神似,强调神韵,重视文学、书法修养和画中意境的缔造。

周存玉说:北宋有以苏轼、范宽、李成、米芾、李公麟、郭熙、张择端、赵佶、李嵩等为代表的文人,他们不仅喜好书法、绘画、篆刻,他们在文学、哲学等方面的修养都比较高深。这些人重视对自然界的观察,认为自然中的物象除了视觉,还有听觉、嗅觉等其他方面的感受。就比如竹子吧,竹叶有清香,每当竹子在风中摇曳,就会与光影互动,这些都会使人产生对竹子不同的感受。竹子中空有节,象征“虚心”、“节操”;竹子一方面是客观的植物,而在文人画家的心中它们则是“君子”和“文人”的象征。这一类的绘画作品对后来中国美术发展的影响很大,把文学和绘画结合,是文人画发展起来的特殊形式,也是中国绘画的一大特色。

周存玉认为不同历史时期的文人画是不同的,文人画是人类社会发展的产物,每一步发展必然会打上时代的烙印。

由于元代社会矛盾非常复杂,如不同文化之间、知识分子与权贵之间、不同民族与宗教之间等等,这些因素都对元代文人画的兴盛有深刻的影响。由于文人们对于现状无力反抗,于是,他们开始转向关注自己的内心,把感情倾注在诗书画上面;在当时,隐逸成了文人们一种逃避社会的普遍现象。大多数文人士大夫放弃仕进,疏于社会人群事故。尤其是那些文人画家,这个时期他们主要借自然之景寄情抒志,因此,元代直接反映现实生活的人物画极少。这个时期抒情写趣而无须强调形似的山水画,便于笔墨的尽情发挥,很多文人都以画梅、兰、竹、菊抒发高逸之志,于是,此类画成为当时的一种时尚。不可否认的是,元代文人画能够成熟,与前期文人画家的探索是密不可分的,这里还要提到文人画的鼻祖王维。王维隐居山林以后,体现着他的艺术观念和审美情趣的水墨画,具有了更鲜明的文人画特色。他提出“诗画一体”的理论,有力的推动了绘画内涵中的文学化。绘画文学化,致使绘画上题跋用印,也开始被看作画面美的组成部分而受到重视。由于文人对绘画的广泛参与,因而主张“书画同源”,以书法入画,主张画贵有书卷气,蔚然成风。到了元代文人画家多学着王维的样子隐居山林、参禅修道,蕴养着“出世”的感悟精神。这个时期的作品,总是给人以冷落、清淡或荒寒的感觉。在笔墨的表现中,充分体现了文人画家对社会人生的态度,对大自然的更深层的认识以及对艺术的敏感。在创作思想上继承了北宋末年文同、苏轼、米芾等人的文人画理论,提倡遗貌求神、简逸为上、追求古意,重视主观性情的抒发。画坛名家辈出,其中以赵孟頫、夏永、赵雍、王冕、王渊、任仁发、高克恭、钱选等,以及号称元四家的黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙最负盛名。

明代是一个画风迭变,画派繁兴的朝代。明初时期,承袭元代文人画的余波,崇尚宋代画风的画家遍于宫廷、民间,明代中期文人画 重新复兴于苏州,明朝后期士大夫文人画更朝着独抒、性灵的特点上发展,以画为乐、以画为寄。可以说明代无疑是花鸟画发展具有重要转折意义的时期。文人水墨花鸟画得到了进一步的发展,并且在前人基础上有了新的变化。同时,宫廷院体花鸟画也在承袭宋代的基础上有了新的创新,体现了新的时代特色。作为明代文入画最重要的流派与发展阶段,吴门画派可谓明代文人画的顶峰与缩影。吴门画派由沈周开创,在唐寅、仇英等人的推动下得以发展,到文徵明时期达到了顶峰,并在随后逐渐走向衰败,在这一过程中,艺术自身规律与社会经济文化等外部因素是影响吴门画派的两个重要方面。在艺术创作方面也由原来的创新而逐渐转向因袭固守,更兼以奢靡浮夸之风对艺术市场的不良冲击,吴门画派终告衰落。明末的莫是龙,董其昌,陈继儒等人将山水画划为南北两宗,如董其昌所言:“禅宗有南北两宗,唐时始分,画之南北两宗,亦唐时分也。但其人非南北耳。北宗则李思训父子着色山水,流传而为宋之赵干,赵伯驹,伯骕以至马夏辈。南宗则是王摩诘(王维)始用渲淡,一变勾斫之法,其传为张璪、荆(浩)、关(仝)、郭忠恕、董(源)、巨(然)、米家父子,以至元之四大家。亦如六祖之后有马驹、云门、临济儿孙之盛,而北宗微矣”

董其昌的这段文字《南北宗论》一出,几乎成为此后三百年中国画论的主流。其影响无疑是深远的,从而也就确立了王维在画史上的地位和作用。如刘道醇的“无墨求染”,追求计白为黑的妙用;黄公望的“逸墨撇脱,有士人家风”;倪云林的“用墨随意,始见天真”等等皆是王维“水墨为上”观念的新发展。

总之,明代绘画的演变不仅延续了晋、唐、宋、元的艺术传统,也和明朝的政治、经济、文化的发展密切相关,明代的绘画既有鲜明的阶级性,又有繁复的多样性,画派林立,对峙中有交流融,交替中有重叠,真可以说是一种交融对立、矛盾相兼的复杂状态。明朝初期,浙派画家主导画坛,其代表人物是戴进、吴伟,他们都是以山水成就而闻名;明朝中期,吴门画派主导画坛,吴门画派是一个文人画派。吴门画派之后,随着董其昌的“南北宗论”的创立,文人画理论再一次成为思想上的主流。可以肯定,明代绘画是我国美术史上的一个承前启后的时代。

文人画的出现和发展,与中国文化的衍变、艺术推进、传统美学思想的变化等要素都分不开。反过来,文人画的理论和实践又为丰富中国传统美学思想宝库、为民族绘画的拓展进步做出了举足轻重的贡献,它的艺术特色,很多已成为传统绘画民族风格、特征的重要元素。文人画实际上是中国美术史上范围最广、历时最久、影响最深的一种艺术思潮。

清代文人画,在传承元、明文人画衣钵的基础上,呈现出这个时代的特有风貌,文人画风靡全国,画家群星璀璨,流派风骚纷繁,形成一支空前绝后、规模宏大的文人画浩浩荡荡的洪流队伍。画坛呈现出万马奔腾、百舸争流的大气象;在表现文人画的题材、内容方面,可以说是题材广泛涉猎,内容丰富多彩;山水画蓬勃兴旺,花鸟画精彩纷呈;在表现笔墨技法方面,水墨写意大行其道,没骨花鸟竞秀画坛;在抒发文人们的思想情趣方面,“崇古”人群在文人画登峰的道路上,徘徊踌躇,披荆斩棘,百折不挠,此时,文人画真正步入了巅峰状态。

清代文人画发展进程,是与当时政治、经济、思想、文化等整个社会的发展紧密联系的。清朝是中国历史上统一全国版图最大的王朝之一,领土曾达到1300万平方公里,人口数也是历代封建王朝最高的,清末时达到四亿以上。清朝历史也可分为早、中、晚三个时期。早期从约自顺治至康熙初年,这个时期统治者为缓和阶级矛盾,实行奖励垦荒、减免捐税的政策,内地和边疆的社会经济都得到发展;中期从康熙至乾隆,以农业为主封建经济发展到一个新高峰,史称“康乾盛事”。这个时期,中央集权统治严密,国力强大,民族团结,秩序稳定,版图广大,文化繁盛,编著出版《康熙字典》、《四库全书》、《古今图书集成》等,对梳理总结中国历史文化遗产做出了重大贡献。晚期从乾隆末年至清朝灭亡100多年里,逐走上衰败之路,特别是从1840年后,帝国主义的入侵,大量不平等条约的签订,割地赔款,开放通商口岸,中国的主权受到严重损害,逐步沦为半封建半殖民地社会,人民处于水深火热之中。清朝初期,文人画达到了巅峰的高度。清朝是个人才辈出的时代,先后出现了八大山人、石涛、王原祁、吴历、弘仁、郑板桥、金农、蒋廷锡、李鱓、汪士慎、黄慎、罗聘、任熊等一大批杰出的文人画家。

20世纪至今的现代文人画,吴、齐、黄、潘四位大师的艺术成就,与传统文人画相比可以说是毫不逊色,还有一些超迈之处。可是他们和古代文人画家一样,都以山水和花鸟画为能事,人物画相对見绌,这与人物最难画不无关系。顾恺之曾经说过:“凡画,人最难,次山水,次狗马”。如果从西画角度来说,也是这样,因为人物画牵涉到比例、解剖、透视等等造型技术问题,如果没有专门训练是很难画得好的。

人物是人类绘画最感兴趣的共同题材,因为是在表现人类自己的生活与历史时,人物是人类社会最大的美术课题,即使在原始社会,人们也会在彩陶上绘制人物的图案,只是由于受到技术条件的制约那时仅仅能图案化,随着造型能力的提高,人物装饰就多了起来。文人画的一个重要标志和标准,是诗书画的结合。画中的题诗在人物画中其寄情难以高远,不像山水花鸟画那样能够海阔天空,所以历代人物画的题诗要比山水和花鸟少了很多。题诗是文人画的一条腿,缺失它,这座宝鼎就无法傲立。文人画家难以在人物画施展题诗才华,必然选择山水花鸟,所以兼善人物画者并不普遍,而专门画人物画的人就更少了。

另外,现代中国人的时装,相对于古装而言,太缺乏艺术性,所以连现代派中国画鼻祖林风眠,画人物也是古装大大多于时装。另一位杰出人物画家关良,其所擅长的戏剧人物画,也属古装。对于讲究书法性笔墨的文人画来说,要将衣纹线条短促的时装,画得像褒衣博带的古装那样潇洒飘逸,那几乎是不可能的。

很多人做过用传统写意之法绘画现代人物,但是都不算成功。丰子恺多才多艺,既学贯中西,又有文人气质,诗、书、画没问题。可惜他去日本留学,受日本画家竹久梦二的影响,爱上了简炼、洗净的漫画。他漫画的都是时装人物,其绘画体裁在中国属于新创,也有价值,但与开创文人画的时装人物画的意义相比,就不可同日而语了。到了徐悲鸿主导的国画改革产生效果后,时装人物几乎都归于现代院体画麾下。在20世纪五六十年代兴起的北京、西安、沈阳、岭南、浙江的国画人物,都是写实的院体画。但在浙派水墨人物画里,实际上是隐藏着文人画的基因的,但是由于这批画家没有创建文人画体系中的人物画的使命意识,因而错失历史机遇。此后的画家黄胄也没能为文人画的时装人物开疆拓土,他主要画少数民族美女,因为其民族服装接近古装,好发挥笔墨。文人画在写意人物上的劣势,以及不画时装人物的缺憾,一直延续至今。

近些年来在国家非常重视并大力提倡继承和发展传统文化,近些年中国文人画有了新的发展和变化,如张立辰、汤立等一批杰出的文人画家都在以自己的风格展示着中国文人画的风采。

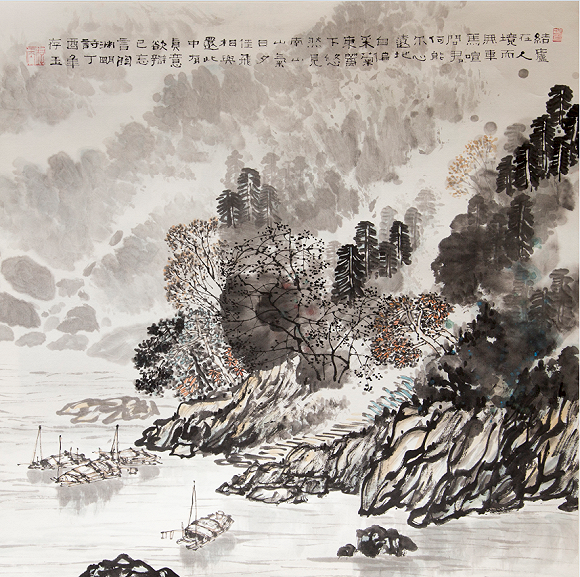

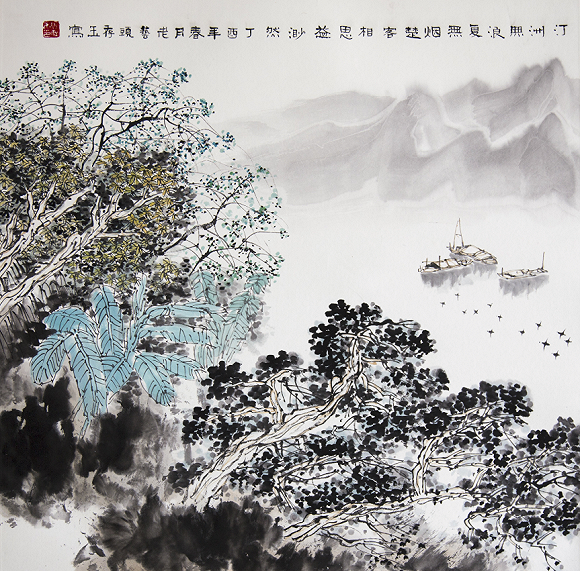

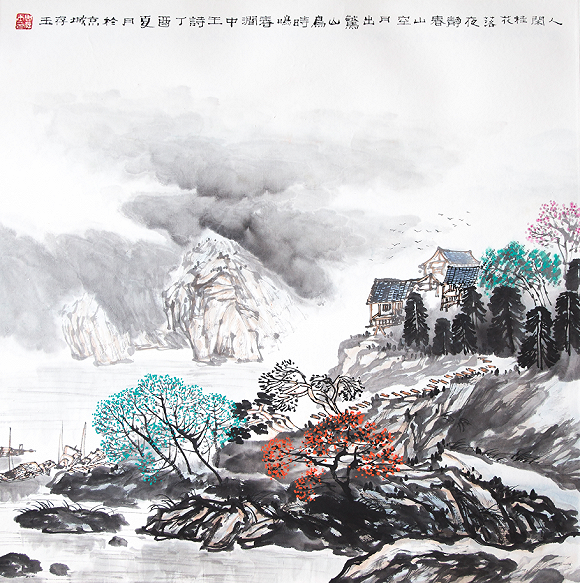

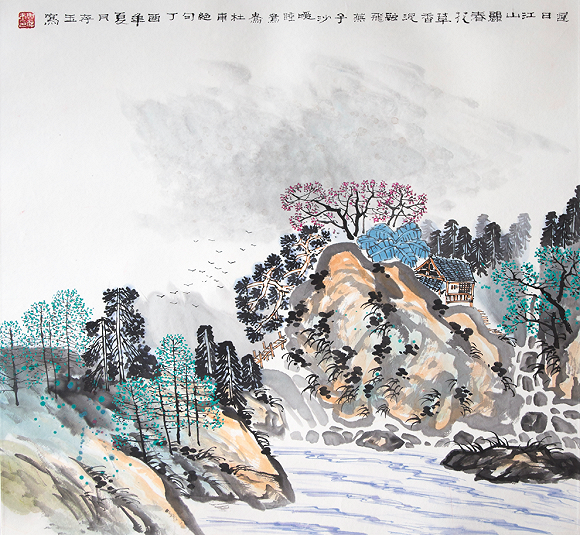

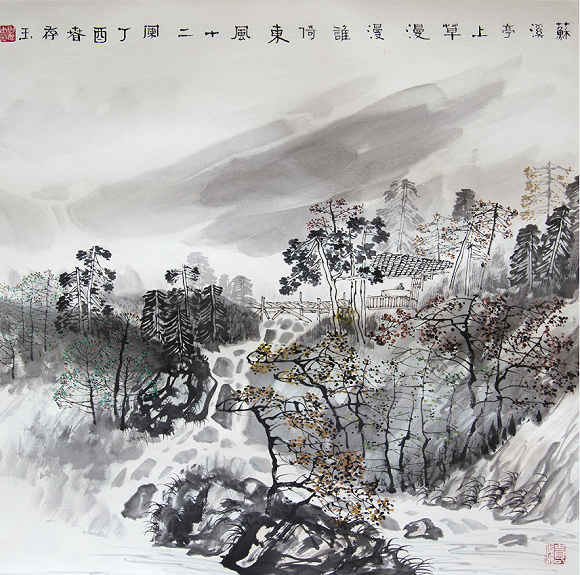

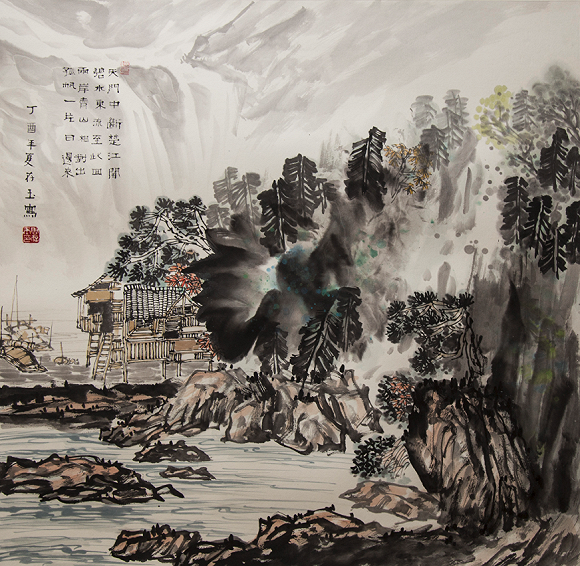

文人画对周存玉的影响很大,尽管说他并不是诗、书、画、印样样精通,但他确是诗、书、画、印样样涉猎。尤其是绘画的创作上,他强调个人思想、意趣,结合书法、文学、绘画、修身、养性、参禅、悟道等诸多因素。他往往以最简单的笔、墨、纸、砚为工具,以最概括的黑、白、灰为主色调再结合石青、石绿等等色彩形成了自己的色彩语言,传达出画家内心最深切的感受。从另外一个角度上说,周存玉的绘画作品中有了很多禅意的内容,他的作品给人一种清净、纯洁、空寂的感觉,每一处笔墨的交代都是那样的清晰明了,破墨法、积墨法、色墨法、色破墨、墨破色……相互交织,干湿浓淡,色墨相衬,相得益彰;其线条枯而能润、刚柔相济,有润含春雨之妙;从而,在表现物象轮廓、明暗、质感等方面充分彰显了作品的美学的价值,可谓是各种技法运用巧妙、自然,毫不做作。在文人画的继承与发展方面,周存玉不主张全面照搬古人的经验,而是强调色彩和形式的多样性,以此更好的表达自己的情趣。周存玉的画非常注重意境、思想、线条、笔触、细节。在布局、色彩、技法等各个方面他非常重视向前辈大家学习,在他的作品中你不仅能看到黄公望的影子,你也能看到黄宾虹、张大千、吴冠中等诸多古今大家的痕迹。

周存玉认为:“文人画是会延续下去的。文人画是文人画家用以表达思想和情感的重要手段,只要有文人,就会有文人画。文人画从形成到今天并没有间断过,今后还会延续。不过每一个历史时期的文人画都有其不同的特点,流行的强弱状态也会有所不同,文人画是发展变化的。文人画的表现内容、意境、色彩、笔触、技法等等都会变化,但是文人画的本质是不变的”。

由于受到西方当代艺术思潮等因素的影响,如今中国画坛也存在着拜金主义、形式主义、速成主义、教条主义等等不良现象,有些人急功近利,有些人不求功底专心炒作,有些人盲目跟风……这些不正常的东西正在阻碍着中国文人画的正常发展,但是,喧嚣过后人们必然会反思,必然会选择正确的道路,社会总会像徐悲鸿先生所讲的那样,“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融入 ”。在保持中华民族文化根基的基础上,借鉴一些国外好的理论、方法是很有必要的,但是,原则是不能损害中华民族的文化根基。我们要树立起中华民族的文化自信,能够从中国古代儒、道、释文化思想中汲取营养,中国文人画一定会有更新、更好的发展。

评论