《心灵的科尼岛》

上海译文出版社 2017年8月

二战后,美国出现了一批玩世不恭、笃信自由主义的浪荡作家,他们反对物质主义,拒绝流行话语的价值观,试验致幻药物,提倡性解放,被称为“垮掉的一代”。这是美国文学史上的重要流派,杰克·克鲁亚克的《在路上》、艾伦·金斯堡的《嚎叫》和威廉·博罗斯的《裸体午餐》等作品对后来的西方文化产生了深远影响。

劳伦斯·费林盖蒂是“垮掉的一代”的另一位代表诗人,他的诗歌形式开放、实验性强,拥有一种滑稽调侃的音调,他说自己要“发明一种谁都懂的新语言”来“讲世界无法否定的新真理”。费林盖蒂在诗集中表达了对社会和政治的洞察,也寄托了对生命和艺术的深情,鲍勃·迪伦称他为“勇敢的诗人”。

费林盖蒂的诗集《心灵的科尼岛》已被译成数十种语言,销量超过百万册,是二十世纪最有影响力的诗集之一,近日由上海译文出版社首次引进中国。《心灵的科尼岛》第一部分由吟唱、记忆拼贴和碎片化的抒情诗构成,有的展示失败了的美国梦,有的讽刺基督教的异化。诗集的第二部分被称为“口头信息”,表达的是一些无拘无束的沉思——沉思人类身体的意义,反对工业,反对消费主义,倡导回归简单的生活方式。第三部分则选自费林盖蒂的第一本诗集《消逝的世界的图像》,被评论家称为是“野性而微妙的个人音乐和疯狂的超现实主义的出人意表”。

《自由与爱之地:入以色列记》

浙江大学出版社 2017年9月

2012年夏天,因为“无法忍受被割裂得破碎不堪”的生活,书评人云也退去了以色列,以志愿者身份住进了一个基布兹(以色列特色的集体农场)。他在这个农庄生活了一个月,每天和大家一起劳作,锄草、砌墙、搅水泥、盖房子、放牧、挤羊奶、种葡萄……日出而作,日落而息。简单、朴素、心无杂念的农庄经历不仅让他切身感受了以色列这个特殊国度的风土人情,也让他看到了让生活重归完整的可能性。于是,他用了五个月的时间完成了这本《自由与爱之地:入以色列记》,将一个月的志愿生活和在以色列其他地方旅行的经历糅合在一起,把日常见闻与阅读过的历史、文学文本相互交织,记录下了一个复杂又另类的以色列。

在书中,你不仅可以看到当地颇具特色的安息日集体舞蹈和集体冥想仪式,也可以了解以色列国内世俗人群和虔敬教徒的分歧,以及早期定居者的开拓精神。梁文道称云也退的文字“是一种历经思索的复杂肯定,而非廉价的游客式单恋,乃上乘旅行书写才能具备的气派”。书中还收录了作者在以色列期间拍摄的68张照片,用图像直观地展现了平和、静默的以色列农庄以及其中性格各异的志愿者们。

《通往冈仁波齐的路》

雅众文化/中信出版集团 2017年8月

如果你看过电影《冈仁波齐》和《皮绳上的魂》,那么一定对张杨这个名字不陌生,他正是这两部影片的导演。这两部西藏题材的电影是张杨在同一年拍摄完成的,前者以近似纪录片的方式拍摄了11个藏族人跋涉2500公里朝圣的故事,后者则是一部阐述了宗教轮回和救赎观念的魔幻现实主义作品。电影剧本虽早在十年前就已经完成,张杨却一直苦苦等待时机,直到2014年才正式开拍,今年方才陆续上映。

《通往冈仁波齐的路》是张杨的首部文字作品,他在书中回顾了自己二十年的从影历程。书中收录了拍摄期间张杨的导演手记和在西藏拍摄的大量照片,也揭秘了《冈仁波齐》和《皮绳上的魂》背后的故事。张杨与西藏的缘分缘起于1991年的一趟旅程。当时他刚从中戏毕业,来了一场背包旅行,从甘肃出发,一路进了西藏。那次孤独又自由的旅行让张杨“变野了”,2014年,他带着压缩的预算来到西藏,开始同时拍摄《冈仁波齐》和《皮绳上的魂》,他在书中也回忆了为拍摄“从内心长出来的电影”几次命悬一线的经历。

远离商业电影路线的张杨在书中写道:“我自己这一路的拍摄,不正是一种修行吗?在电影的道路上,我也是信徒,这一年的拍摄,也是我的一种朝圣—— 电影的朝圣,而我想到达的目的地正是一个导演心中的冈仁波齐—— 一座电影的神山。”

《忠实的刽子手:动荡十六世纪的生死荣辱》

中信出版社 2017年10月

提到14-17世纪的文艺复兴,人们通常会联想到这场思想文化运动在文学、哲学、艺术、科学等方面的知识探索,对人文主义和人类现实情感的追求。不为多数人所知的是,文艺复兴时期也被视为“刽子手的黄金时代”,刽子手对死囚犯的公开行刑是当时欧洲城市日常景观的一种。

在《忠实的刽子手:动荡十六世纪的生死荣辱》一书中,美国历史学家乔尔·哈林顿借助16世纪德国纽伦堡一位刽子手——弗朗茨·施密特(Franz Schimdt)的日记,还原了这位刽子手的一生。施密特19岁初次上阵,一直到1618年64岁时才退休。据他自己统计,在他45年的职业生涯中,被他处死的有394人,另有数百人曾被他处以鞭刑,或施以酷刑以致毁容或断手断脚。这其中既有盗贼、诈骗犯,也有未婚妈妈和贵族议员,甚至有施密特自己的家人。施密特不仅是一位冷酷的斩首大师,同时也是一名医生。当时的人们一方面仇视刽子手,一方面相信他们和江湖术士一样,精通治病救人的原理。于是,行医成为了刽子手施密特的副业,他每年平均要为300名病人看病。

这本以刽子手施密特为主角的书也是一部社会史,为读者呈现了处于现代开端的欧洲社会的全景。在描写刽子手挖眼、剁指、轮刑等日常工作的同时,也为读者展现了文艺复兴时期欧洲的司法和刑罚体制。当施密特因刽子手这一残酷职业被人们唾弃时,却也同时因他所代表的荒蛮被现代文明所不齿。哈林顿在书中提出了一个发人深省的问题:现代人“和弗朗茨所维持的感情和理智上的距离”,是否真的站得住脚?自弗朗茨那个时代以来,残酷的刑罚似乎已被驱逐出文明社会,这又是否是现代人的错觉?

《新世界史(第2卷)》

三辉图书 / 中信出版社 2017年8月

孙隆基生于重庆,长在香港,在台湾接受大学教育,后又赴美国深造,曾在美国、加拿大等多所大学任教,是华语世界的历史学者。他在1980年代出版了《中国文化的深层结构》一书,探讨了中国文化如何左右了中国人的心理结构,其中对中国文化的批判观点启蒙了大批学者,孙隆基也因此成为了上世纪末的文化英雄。

《新世界史》是孙隆基在其多年教授“世界通史”的课程讲义的基础上,综合全球史研究的最新学术成果,写成的一部新世界史。孙隆基摒弃了以“民族国家”历史为中心的思路,不是“第一章讲完中国,第二章讲印度,第三章讲埃及”,而是以全球视角、跨区域地看待各文明之间的联系与互动。孙隆基还试图打破旧世界史的西方中心论以及农耕文明带中心论,而采用了一种“游离的中心论”——根据不同时期不同地区间的实力强弱来确定中心。除历史学外,《新世界史》还综合了生物学、地质学、人类学、考古学等其他学科的研究方法和成果。

《新世界史》全书共分3卷,2015年出版的第1卷分析了人类起源的诸多说法,驳斥了“大河流域摇篮说”和“四大文明古国”这一流传甚广的概括方式,重新探寻了人类古典文明的发生发展。今年9月出版的《新世界史(第2卷)》重点讲述了中古时期几大文明地区的发展和变化,包括秦汉帝国、东西罗马帝国、阿拉伯人缔造的伊斯兰国家、斯拉夫世界,以及印度独特的发展脉络等,梳理了多种文明模式。书中首次将欧亚大陆上四个古代帝国——秦汉、贵霜、安息(第二波斯帝国)、罗马——贯串成一条文明带,并论述匈奴了对于这一文明带解体所发挥的重要作用。《新世界史》第3卷也即将出版。

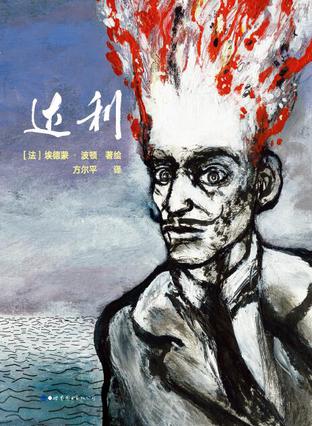

《达利》

世界图书出版公司 2017年8月

萨尔瓦多·达利是著名的西班牙超现实主义画家和版画家,与毕加索和马蒂斯一起,被认为是20世纪最有代表性的三个画家。达利有着超人的才华和想象力,以探索潜意识的意象著称,他把梦境的主观世界呈现在艺术作品中,对超现实主义和20世纪的艺术做出了卓越的贡献。

《达利》是这位传奇画家的一本“绘画传记”,作者埃德蒙·波顿是欧洲知名的当代漫画大师之一,曾多次获得国际艺术奖项,目前已创作出版了四十多部漫画作品。在传记中,波顿用风格独特的漫画展现了达利这位天才画家的一生以及他充满想象力的内心世界。波顿借由一对青年男女在海滩漫步时的一次长谈,缓缓道出达利的人生经历,讲述了他如何从一个敏感脆弱的小男孩儿成长为一个超现实主义大师。比如,在马德里学习期间,达利凭借画作得到西班牙诗人加西亚·洛尔卡的赏识,到巴黎拜访毕加索之后深受其影响。再比如,达利在1929年结识了未来的妻子加拉,她也成为了达利艺术创作中最重要的缪斯。在《达利》全书的黑白线条里,加拉是罕有的一抹色彩。波顿对达利的描述和刻画更多从他的心境出发,并不过多地牵扯精神分析或各种主义的解读。在提及达利的名画《记忆的永恒》时,波顿只是讲述了创作背后的简单故事:达利一个人呆在厨房,看着慢慢融化的奶酪,倍感孤单,此后他把这个场景画了出来,画出了融化的时间和内心的孤独。

达利的绘画、口才、荒诞不经的行为和怪异的相貌,都为他蒙上了一层神秘的面纱,增添了不少传奇色彩。如果你对这位天才画家以及他传奇的人生经历颇感兴趣,波顿的这本《达利》或许可以为你掀开面纱,打开探索超现实主义的大门。

《游戏改变教育》

华东师范大学出版社 2017年7月

游戏和学习一定互相矛盾吗?玩游戏就等同于荒废学业吗?《今日美国》资深教育记者格雷格·托波给出了否定的答案。托波曾经在美国公立及私立学校工作多年,有着丰富的教学经验,也参与过多项国家级教育项目的制定。在此过程中,他观察到了美国教育体制的诸多问题,比如很多高中生毕业之后就不再阅读书籍、越来越偏向应试的教育方式让学生对教育本身感到厌烦。于是托波写作了《游戏改变教育》这本书,试图探索一项可应用于教育领域的新机制——数字游戏。

《游戏改变教育》被媒体称作“多年以来关于游戏与教育的最佳书籍”,书中一系列颇具说服力的案例,证明了游戏在差异化教学、搜集数据、评估学习表现等方面都有着不俗的表现,数字游戏可用于重新设计教学课程,甚至改善整个教育体系。托波在书中以一款由梭罗《瓦尔登湖》改编的第一人称视角游戏为例,展现了游戏是如何让参与者沉浸阅读、体会超验主义的。《游戏:瓦尔登湖》由志愿者团队历经七年开发,真实再现了瓦尔登湖的风貌,一年四季每时每刻都呈现出令人叹为观止的景色。玩家可以在游戏中采集、捕鱼、建造房屋、闲逛、探险、观察、倾听、阅读或休息,可以看见波光粼粼水面下游来游去的鱼群,也能听到树林里的鸟叫蝉鸣。这款游戏与梭罗的想法一脉相承,鼓励玩家活得简单,工作量只要能提供生活必须品就足够了,剩下的时间要用来欣赏大自然、享受人生。

托波亲自体验了这款游戏,发现《瓦尔登湖》比自己想象的内容更丰富、感情更充沛,“是一次发自内心的冥想”。这种通过游戏体验促使人们学习和思考的观点,也正是托波在《游戏改变教育》中所提倡的。

《盖娅时代:地球传记》

商务印书馆 2017年7月

1960年代末,英国化学家、生物学家和发明家詹姆斯·洛夫洛克提出了“盖娅假说”。该假说把地球视为一个自我调节的有机体,在地球生命体与自然环境之间复杂的相互作用下,地球能够保持适度的稳定状态,保证生命持续的生存与发展。热带雨林就是“盖娅假说”运作的实例,树木借由树叶的蒸发作用释放水分,增加空气湿度的同时增加了降水。因此,雨水对森林的浇灌和云雨对阳光的遮挡都保持了热带雨林的必要环境,形成了一个相互作用的循环。

这一理论提出后虽然得到了一些科学家的赞同(他们认为可以借此更好地理解温室效应等全球环境问题),但也引起了不小的争议,很多科学家认为“盖娅假设”不够科学。这本《盖娅时代》就是洛夫洛克为应对早期学界批判而做出的进一步阐释,他认为“盖娅的概念和生命的概念是完全联系在一起的”,它就像一个超级有机体,能够以某种方式持续自我调节。“盖娅假说”挑战了传统观念,曾经备受争议的有机调节假说如今也成为学界的主流。更重要的是,它不仅是一个科学理论,也为人类该如何保护地球环境提供了借鉴。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论